黔西南州越冬作物生長季氣象干旱特征分析

王 備,高文明,龍 俐

(1.貴州省山地環境氣候研究所,貴州 貴陽 5200005;2.貴州省白云區氣象局,貴州 白云 5200005;3貴州省氣候中心,貴州 貴陽 550002)

黔西南州越冬作物生長季氣象干旱特征分析

王 備1,高文明2,龍 俐3

(1.貴州省山地環境氣候研究所,貴州 貴陽 5200005;2.貴州省白云區氣象局,貴州 白云 5200005;3貴州省氣候中心,貴州 貴陽 550002)

利用黔西南州 1961—2010年月降水和氣溫資料,通過對該區域歷年降水量和蒸散量的變化,越冬作物生長季內相對濕潤度指數的變化趨勢以及氣象干旱發生的頻次等研究和分析表明:近 50 a來,黔西南州氣象干旱的發生次數增多,強度增大;11月處于越冬作物的播種期和幼苗生長期,作物耐旱水平低,因此更應該采取積極、有效的措施加強該時段的農業抗旱。

黔西南州;氣象干旱;相對濕潤度指數

1 背景分析

氣象干旱是指某時段由于蒸發量的收支不平衡,水分支出大于水分收入而造成的水分短缺現象[1]。氣象條件影響著作物的分布、生長發育、產量及其品質。長時期降水偏少,會造成空氣干燥、土壤缺水、水源枯竭、農作物生長發育受抑,導致明顯減產,甚至顆粒無收的農業氣象災害[2]。

黔西南州地處貴州高原南部,南鄰廣西省,西鄰云南省,屬亞熱帶季風濕潤氣候,年均溫 13.6~19.1℃,年降水量 1 253.1~1 577.2 mm,年均日照時數 1 436~1 648.6 h,無霜期 281~348 d[3],越冬作物主要為小麥和油菜,作物生長季為 11月一次年 4月。該區域喀斯特地貌較為集中,加上農業水利設施配套較差,一旦自然降水嚴重不足,作物的生長和產量就會受到影響。因此,有效地對氣象干旱的發生、發展和變化情況進行監測,有助于農業生產中及時有效的采取抗旱措施,合理利用有限的水資源。

2 計算方法及干旱等級劃分

2.1 計算方法

該研究的氣象資料來源于黔西南州月平均氣溫和降水數據,資料時間序列為 1961—2010年。目前國內外研究氣象干旱的指數較多,如降水距平百分率、相對濕潤度指數、標準化降水指數、帕默爾干旱指數、綜合氣象干旱指數 (CI)等。但在對作物生長季節月尺度的干旱監測評估中,相對濕潤度指數的表現效果較好。相對濕潤度是表征某時段降水量與蒸發量之間平衡狀況的指標之一。考慮了水分收支中降水量和蒸發量這兩個重要的參數,能夠更加客觀真實地反映干旱的發生強度[1,4-5]。按照氣象干旱等級國家標準 (GB/T 20481——2006),相對濕潤度指數的計算公式為:

式中,M為相對濕潤度指數;P為某時段的降水量;PE為某時段的可能蒸散量 (mm/月),用桑斯威特 (ThornthwaiteMethod)計算。Ti為月平均氣溫(℃),H為年熱量指數,A為常數。當 T≤0℃時,H=0,PE=0。

2.2 干旱等級

評價干旱的時間尺度有日、周、旬、月、季、年等,針對作物生長發育來說,月尺度的表征較好。

表 1 相對濕潤度指數氣象干旱等級劃分

3 結果與分析

3.1 可能蒸散量和降水量的變化分析

近 50 a來,從黔西南州越冬作物生長季各月同期降水量 (y)和可能蒸散量 (Y)隨時間 (x)變化的規律 (表 2)可以看出,在氣候變暖的大背景下,黔西南州呈現緩慢增溫的趨勢[6],降水量的減少,可能蒸散量的數值在逐漸增大,區域階段性干旱發生的可能性也將明顯增加。

表 2 黔西南州降水量和可能蒸散量變化趨勢方程

3.2 相對濕潤度指數變化分析

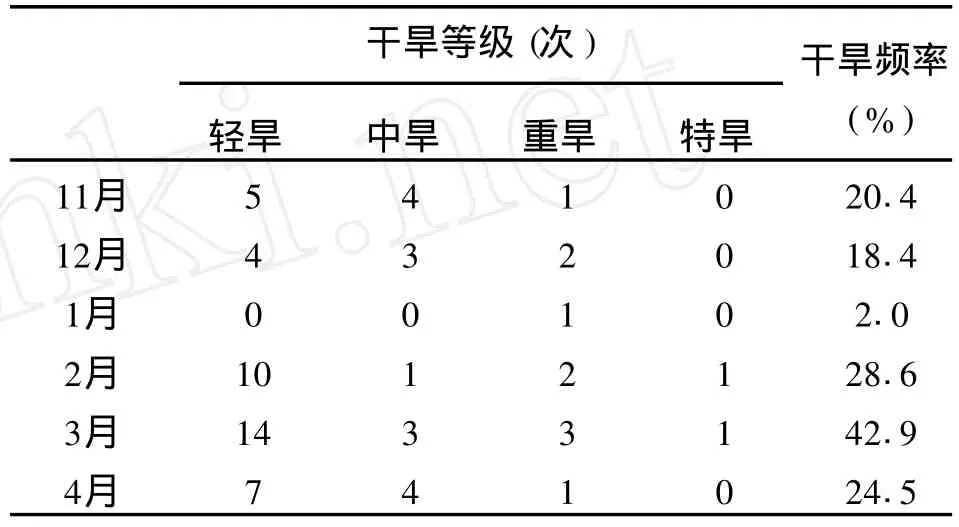

通過計算 1961—2010年黔西南州 11月—次年4月的相對濕潤度指數,以表 1作為劃分標準,可以得出,近 50 a來,黔西南州越冬作物作物生長季內,氣象干旱出現頻率最大的為 3月,最小的為 1月 (表3)。從相對濕潤度指數的變化趨勢來看,11月、12月、1月、2月、4月均呈減小趨勢,其中 11月的減小趨勢相對較大,說明在近 50 a中,11月份黔西南州遭受氣象干旱的威脅越來越大 (圖 1)。

表 3 1961—2010年黔西南州越冬作物生長季各月干旱類型及頻次

3.3 生長季干旱變化趨勢分析

圖 2 黔西南州越冬作物生長季輕旱 (左)、中旱 (右)以上等級干旱次數

統計 1961—2010年間黔西南州越冬作物生長季內各月的相對濕潤度指數分別達到輕旱以上 (M≤ -0.40)和中旱以上 (M ≤ -0.65)的次數可以看出 (圖 2),近 50 a來,黔西南州越冬作物生長季內,無論是輕度以上氣象干旱,還是中度以上氣象干旱,發生的次數都呈增加趨勢,其間最多只有連續 2 a未出現輕度以上氣象干旱,基本接近一年一旱,中旱以上的氣象干旱發生的頻次明顯增多。受氣候變化的影響,黔西南州 2009年 7月開始,出現了夏秋連旱,疊加冬旱的極端氣候事件,此次干旱持續時間長、發生的強度大、波及范圍廣。

4 結論與討論

①近 50 a來,黔西南州氣象干旱的發生呈現次數增多,強度增大的趨勢。

②在計算相對濕潤度指數時,只考慮到了降水和溫度,沒有考慮氣象因素以外例如土壤質地、作物的耐旱程度等的不同,因此得到干旱情況與實際有些差異。

③可能蒸散量的增加和降水量的減少,導致了11、12、1、2、和 4月的相對濕潤度指數呈減小趨勢 ,干旱發生的可能性增大。特別是 11月正處于越冬作物的播種期和幼苗生長期,作物耐旱水平低,因此更應該采取積極、有效的措施加強該時段的農業抗旱。

④黔西南州具有土層薄、坡度大,下切侵蝕強,保水差等典型喀斯特特征,再加上近年來氣候變化顯著,氣候變暖、降水偏少,造成干旱頻次明顯增多,而且影響的時間較長、范圍較大,對人們生產和生活造成一定的危害,希望通過研究為該區域今后的農業抗旱工作提供一定的科學參考。

[1] 中國氣象局 .GB/T20481-2006氣象干旱等級[S].北京:中國標準出版社,2006.

[2] 姜會飛 .農業氣象學[M].北京:科學出版社,2008:191-193.

[3] 朱曉康 .黔西南州中低旱地現狀及利用對策[J].貴州農業科學,2009,37(3):91-92.

[4] 衛捷,馬柱國 .Palmer干旱指數、地表濕潤指數與降水距平的比較[J].地理學報,2003(S1):117-124.

[5] 韓海濤,胡文超,等 .三種氣象干旱指標的應用比較研究[J].干旱地區農業研究,2009,27(1):237-241,247.

[6] 陳曉燕,楊玲,易烈剛 .黔西南州 45a溫度變化分析[J].貴州氣象,2009,33(1):21-22.

[7] 李仁莉.湄潭縣夏旱對農業生產的影響及其防御措施[J].貴州氣象,2009,33(1):23-24.

[8] 唐磊.貴州省干旱指標簡介[J].貴州氣象,2005,29(增刊):42-43.

[9] 孫文英,李腹廣,王芬.黔西南州干旱災害分析及其防御對策研究[J].貴州氣象,2006,30(2):27-28.

[10] 嚴小冬,等.貴州近 50a氣溫時空分布特征分析 [J].貴州氣象,2005,29(2):6-9.

[11] 陳靜.貴陽汛期暴雨與旱澇關系的分析[J].貴州氣象,2001,25(3):3-4.

[12] 于飛,谷曉平,羅宇翔,等.貴州農業氣象災害綜合風險評價與區劃[J].中國農業氣象 ,2009,(02):267-270.

[13] 王澤雁,李克勤.近 39a冊亨縣高溫干旱氣候特征分析[J].貴州氣象 ,2009,(04):30-31.

S42

B

1003-6598(2011)01-0018-03

2010-09-09

王備 (1983-),男,助工,主要從事農業氣象工作。