腦動靜脈畸形的MRI和MRA診斷價值

程模仁 譚元翠 張華偉

目前,隨著MR技術的飛速發展,MRA與MRI已成為腦動靜脈畸形(AVM)的無創性首選檢查方法。腦AVM病變的位置、形態、大小、供血動脈、引流靜脈以及血流動力學關系復雜,是導致青年人顱內出血、癲癇、頭痛的常見原因,危害性極大,所以,如何應用MR技術對病變的全面顯示,為臨床提供診斷依據,合理選擇有效的治療方法非常重要。本文對15例AVM的MRA和MRI表現進行探討。

1 資料與方法

1.1 一般資料 15例AVM,男8例,女7例,年齡5~42歲,平均21歲。臨床表現主要為頭痛10例,癲癇5例,顱內出血伴不同程度肢體活動障礙5例,意識障礙1例。15例做MRI和3D TOF MRA檢查,10例同時做2D TOF MRA檢查。1例經手術證實,4例經DSA證實,其余10例均具有AVM典型影像學表現。

1.2 方法 檢查采用德國西門子Magnetom Sym-phonyl.5T超導磁共振成像系統。MRI為冠狀、矢狀和軸位掃描,掃描技術和參數:T1wITR/TE=500 ms/7.7 ms,T2wITR/TE=4000 ms/99 ms,層厚 7 mm。

MRA 采用:(1)3D TOF MRA:TR/TE=36 ms/4.6 ms,軸位掃描。fov為80×210,矩陣202×384,層厚1 mm,成像組織塊上方設置預飽和帶。(2)2D TOF MRA:TR/TE=26 ms/7.2 ms,采用傾斜矢狀位掃描:fov為230×260,矩陣224×256,層厚3 mm。掃描采集所得圖象在工作站上用最大密度投影(MIP)和容積再現技術(VRT)進行血管重建。

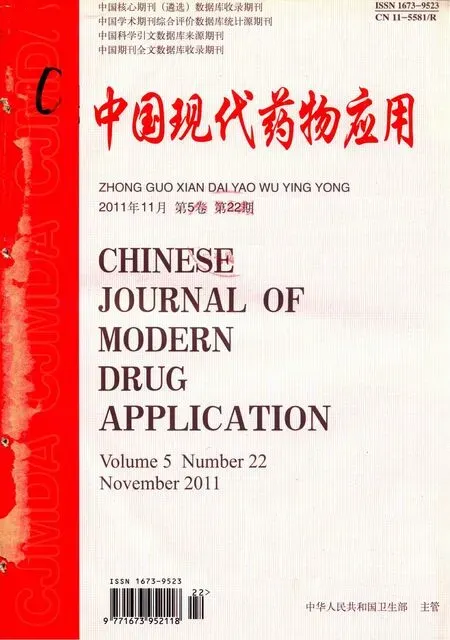

圖1 右側枕葉AVM,T2wI像:瘤巢的非血管成分為高信號,畸形血管為低信號

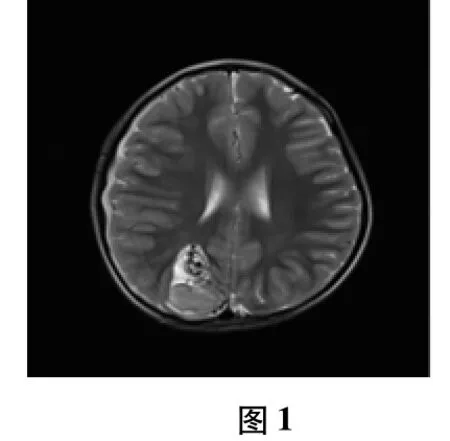

圖2 同一病例FSE T1wI像:瘤巢由畸形血管及等信號的非血管成分構成,畸形血管為低信號

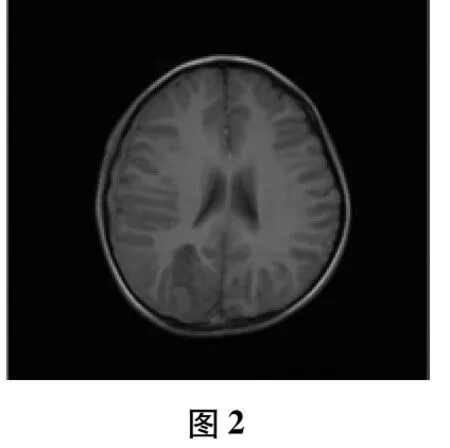

圖3 同一病例SWI像:瘤巢由低信號血管團構成

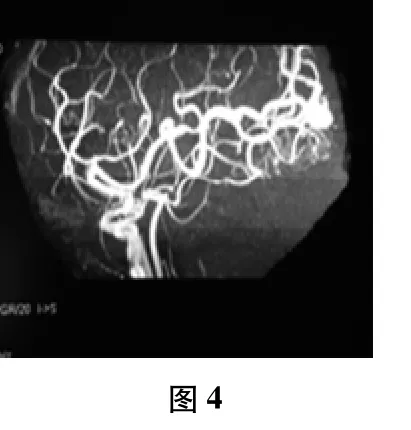

圖4 3D TOF MRA像:瘤巢由高信號血管團構成

2 結果

2.1 15例AVM中病灶局限于1個腦葉內10例,跨葉5例。病灶位于額葉6例,頂葉3例,枕葉2例,額頂葉2例,顳額頂葉1例,基底節區與腦干及顱底硬膜外1例。病灶最小1.0 cm×1.0 cm×1.5 cm,最大4.8 cm×3.5 cm×5.6 cm。

2.2 MRI表現為供血動脈、瘤巢、引流靜脈呈線狀、蜂窩狀、簇狀、蚯蚓狀流空無信號區:5例可見出血,T1WI與T2WI均顯示為高信號灶,最大血腫3.2 cm×6.2 cm×8.2 cm,2例見陳舊出血的含鐵血黃素沉積。

2.3 15例3D TOF MPA全部顯示瘤巢與供血動脈:供血動脈最細1.2 mm,最粗2.5 mm,4例顯示為單支動脈供血,6例顯示2支動脈供血,5例顯示3支以上動脈供血。供血動脈為大腦中動脈7例,大腦后動脈1例,大腦前動脈與中動脈共同血4例,大腦中動脈與大腦后動脈共同供血2例,大腦中動脈與基底動脈及腦外動脈共同供血1例。顯示引流靜脈7例,但由于成像區范圍的限制:部分引流靜脈難以顯示全程。2D TOF MRA主要顯示異常增粗,迂曲的引流靜脈。10例中顯示大腦淺靜脈引流6例,深靜脈引流2例,混合引流2例。顯示單支靜脈引流3例,多支靜脈引流7例,1例合并動靜脈瘺,引流的大腦大靜脈呈瘤樣擴張。

2.4 4例AVM經DSA檢查,DSA與MRA比較:見有1例1支供血動脈3D TOF MRA未檢查出,引流靜脈與2D TOF MRA檢出一致,但顯示的血管清晰度要比MPA好。

3 討論

AVM是由一團發育異常的動脈、靜脈及動脈化的靜脈組成的血管團構成,可發生于顱內任何部位,90%以上的AVM位于幕上,而幕下為10%,多發生于大腦大動脈分布區[1]。本組案例87%(62/71)位于幕上,13%(9/71)位于幕下,所以AVM存在血流倒流及靜脈高壓,可引起鄰近腦實質的缺血致局限性腦萎縮和腦軟化。顱內出血是AVM最嚴重并發癥,其發病機制為:大量血流沖擊畸形的血管團的靜脈部分,又因先天發育不良的靜脈管壁較薄,容易破裂出血。本組病例有5例合并顱內出血,腦表面畸形的血管破裂引起蛛網膜下腔出血,深部者引起腦出血或腦室出血。小AVM出血率大于大、中AVM的出血率,這是因為小型 AVM管徑小,管壁較薄弱,同時因血管口徑小,腦的盜血量亦少,動脈壓下降不大,因而小血管承受較高壓力動脈的血流沖擊,破裂的機會就比較大,反之,大型AVM所牽涉的血管口徑較大,血管壁結構也較堅固,同時動脈內壓下降幅度較大,因而它所承受的血流壓力較低,因此破裂的機會相應也就減少。本組病例直徑>3 cm的AVM破裂出血率為25%(10/40),而<3 cm的AVM破裂出血率為35%(11/31)。

AVM供血動脈、引流靜脈及瘤巢的畸形血管血液流速較快,在2次連續的RF脈沖間隔期,受激勵的質子已流出成像層面,SE成像時信號不能被采集而表現為無信號的流空現象,FSET2加權成像由于采用了一系列的180。脈沖,回波鏈較長,高速流動的血流其流出效應較常規SE成像明顯,因此FSET2加權成像快速血流為明顯的低信號[2]。流空信號簇是AVM在MRI上的特征性征象,代表含有相應快速流動血流的擴張血管通道。由于MRI能多層面、多方位成像,且有較高的組織對比度,因此它能夠準確地顯示瘤巢的形態、大小、毗鄰關系及瘤巢的內部結構,對手術治療、γ-刀治療及介入栓塞治療有重要指導意義。但是MRI為斷面成像,對迂曲血管,如供血動脈,引流靜脈及瘤巢內的畸形血管的整體情況不能作出良好的評價,在這一點上MRA的優勢是明顯的,它能提供血管的三維結構,顯示供血動脈及引流靜脈的全程,并顯示瘤巢和周圍腦組織的三維解剖關系,為介入栓塞治療,γ-刀治療及手術治療方案提供幫助。

TOF法MRA是利用血流通過梯度磁場時所產生的自旋飽和度的變化,使血管和周圍靜止組織產生對比而成像[3]。TOF法MRA掃描完畢即得到含高信號血管影原始圖像,采用MIP后處理技術,將每一層面中的高信號影用數學方法造成一幅疊加的圖像,其平面與掃描平面一致,最后將圖像以一定的空間投影角度進行再投影重建,可得到從三維空間觀察的血管影像。常規3D TOF法存在著背景抑制不全和遠端小血管易飽和使末稍小血管顯示不清的缺點,而近來應用的多層重疊薄塊采集(MOTSA)和磁轉化(MT)新技術可以克服常規TOF的上述缺陷[4]。MOTSA技術將采集總厚度分為幾個互相重疊的小塊,可減輕血管遠端的飽和現象,因此可以改善小血管的顯示;MT技術強化對靜止組織的飽和,抑制了腦組織背景而不損失血管的信號,同樣可以改善小血管的顯示。本組病例3D TOF MRA全部采用MOTSA及MT新技術,結果大血管及其1~2級分支100%顯示,大部分的三級分支也顯示。MRA顯示腦組織的繼發改變,如腦萎縮、腦水腫及占位效應等不如MRI,因此我們認為對AVM的檢查單一的MRA是不足的,應在MRI的基礎上進行MRA的檢查,這樣既可了解血管的情況,又可以了解血管之外的顱腦內情況,對AVM的診治具有指導意義。

[1]蒲傳強,朗森陽,吳衛平.腦血管病學.北京:人民軍醫出版社,1999.348-349.

[2]張偉國,李曉陽,陳金華,等.腦血管畸形的MRI及MRA診斷.臨床醫學雜志,1996,15(4):201-204.

[3]Lewin JS,Laub G.Intracranial MR angiography:a direct comparison of 3D time-of-flight technigues.AJR,1992,15:65-70.

[4]袁越,郎志謹,韓玉成,等.磁化傳遞對比時間飛躍法磁共振腦血流成像.中華放射學雜志,1997,31(9):642-643.