中國(guó)雕塑家讓美國(guó)人落淚

張旸 范麗雅

在華盛頓國(guó)家廣場(chǎng)矗立起了一座由黃皮膚、黑頭發(fā)的中國(guó)人設(shè)計(jì)并建造的雕像,它的建成傳達(dá)出的正是馬丁·路德·金生前所追求的理念——不僅是平等,更意味著希望。

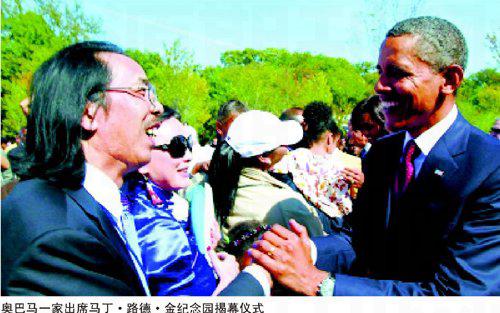

一大早,華盛頓國(guó)家廣場(chǎng)上就排起了數(shù)千人的長(zhǎng)隊(duì)。人們的手里捧著鮮花,神情肅穆。人群中,赫然出現(xiàn)美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬及其夫人、女兒,副總統(tǒng)拜登等高級(jí)官員,以及民權(quán)領(lǐng)袖阿爾·沙普頓,等等。這么龐大及顯要的陣勢(shì),只為了紀(jì)念一個(gè)人:“美國(guó)民權(quán)之父”馬丁·路德·金。

2011年10月16日,馬丁·路德·金的紀(jì)念園在華盛頓正式揭幕。它占地1.5公頃,入口處矗立著一座馬丁·路德·金的雕像,與華盛頓紀(jì)念碑、杰弗遜紀(jì)念堂、林肯紀(jì)念堂遙遙相望,仿佛在與這3位美國(guó)總統(tǒng)對(duì)話。而馬丁·路德·金雕像的誕生,也經(jīng)歷了3位美國(guó)總統(tǒng)之手:克林頓為它立項(xiàng),小布什為它奠基,奧巴馬為它揭幕。

不過(guò),揭幕儀式當(dāng)天被媒體提及最多的,既不是上述任何一位美國(guó)總統(tǒng),也不是新的民權(quán)領(lǐng)袖,而是一位中國(guó)人。他叫雷宜鋅,是這座雕像的雕刻師,被美國(guó)人稱(chēng)為“中國(guó)雷”。

10月19日下午,記者在華盛頓見(jiàn)到了雷宜鋅。他留著長(zhǎng)發(fā),外表看起來(lái)頗有藝術(shù)家的瀟灑風(fēng)范,但卻絲毫不張揚(yáng),你甚至?xí)@訝于他對(duì)自己成就的淡然。

被各國(guó)藝術(shù)家一致推選

在湖南人的眼中,雷宜鋅與袁隆平、“天河一號(hào)”超級(jí)計(jì)算機(jī)一起,是湖南的三大“國(guó)際名片”。雷宜鋅1953年出生于湖南省長(zhǎng)沙市。曾祖父雷鑄寰,是同盟會(huì)會(huì)員,湖南大學(xué)第一任校長(zhǎng)。雷宜鋅17歲時(shí),被下放到懷化市芷江縣的農(nóng)村當(dāng)知青。艱苦單調(diào)的農(nóng)村生活并沒(méi)有讓他消沉,他拿起心愛(ài)的紙和筆,盡情揮灑。因?yàn)槊刻於即е”咀訉?xiě)寫(xiě)畫(huà)畫(huà),雷宜鋅幾次被當(dāng)成特務(wù)關(guān)押起來(lái),但他精湛的畫(huà)技贏得了村民、知青朋友的喝彩。1977年,雷宜鋅回到長(zhǎng)沙參加高考,以嫻熟的美術(shù)技巧打動(dòng)了招生老師,進(jìn)入廣州美術(shù)學(xué)院雕塑系學(xué)習(xí)。

從事藝術(shù)這么多年,雷宜鋅的作品約有150件,遍布大江南北。其中有兩座毛澤東的雕像,頗受好評(píng):一座是半身像,另一座題為《文詩(shī)溢延河》的作品,刻畫(huà)了湘籍文人田漢、周揚(yáng)、丁玲等與毛主席親切交談時(shí)的情形,人物栩栩如生。如今,58歲的雷宜鋅是湖南省雕塑院院長(zhǎng),也是享有國(guó)務(wù)院政府特殊津貼的專(zhuān)家、國(guó)家一級(jí)美術(shù)師。

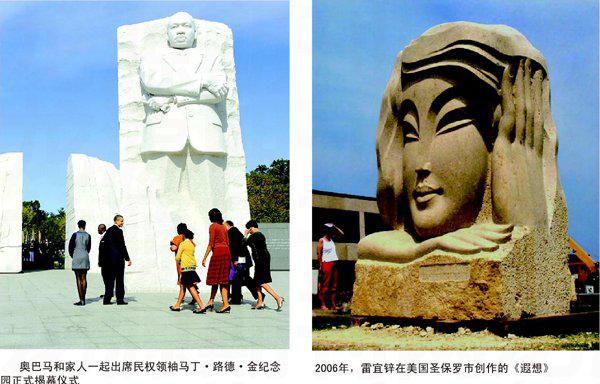

2006年5月,應(yīng)美國(guó)明尼蘇達(dá)州政府邀請(qǐng),雷宜鋅來(lái)到圣保羅市,作為中國(guó)雕塑界的唯一代表,與其他10個(gè)國(guó)家的雕塑師們一起參與石雕制作活動(dòng)。在活動(dòng)上,雷宜鋅創(chuàng)作了石雕《遐想》,他雕刻了一個(gè)東方女性的頭像,右手抵下巴,左手捂著臉,寓意東方女性在看美國(guó),在憧憬中美兩國(guó)的友誼,在向往世界永遠(yuǎn)和平。

含而不露的東方神韻,強(qiáng)烈的生命氣息,讓《遐想》征服了來(lái)自意大利、法國(guó)、德國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家的藝術(shù)家和眾多觀眾。而雷宜鋅沒(méi)有想到的是,一群特殊的參觀者也向他投來(lái)了贊賞的目光。他們就是馬丁·路德·金紀(jì)念園基金委員會(huì)的考察團(tuán)成員。自2000年美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了在紀(jì)念園園中樹(shù)立雕像的方案以來(lái),基金委員會(huì)的成員就奔赴世界各地尋找合適的人選。6年間,先后有來(lái)自52個(gè)國(guó)家的900多份作品上交委員會(huì),但都一一遭到否決。

雷宜鋅回憶這段經(jīng)歷時(shí)說(shuō):“當(dāng)時(shí)是中午,我還在草坪上睡午覺(jué),昏昏沉沉?xí)r有一個(gè)人來(lái)到我身邊,說(shuō)了一通英語(yǔ)。當(dāng)時(shí)翻譯不在身邊,我也沒(méi)怎么聽(tīng)懂。后來(lái)才得知是馬丁·路德·金紀(jì)念園基金委員會(huì)的人。”原來(lái),在這次活動(dòng)上,當(dāng)紀(jì)念園基金委員會(huì)考察團(tuán)征詢(xún)意見(jiàn)時(shí),各國(guó)的藝術(shù)家們?cè)跊](méi)有商量過(guò)的情況下,一致推薦了雷宜鋅。看過(guò)作品《遐想》之后,委員會(huì)考察團(tuán)也肯定了雷宜鋅就是他們要找的人。

“第二天,委員會(huì)考察團(tuán)又來(lái)到我住的地方,問(wèn)我愿不愿意做馬丁·路德·金的雕像。對(duì)我來(lái)說(shuō),馬丁·路德·金的名字相當(dāng)熟悉,我也比較了解和認(rèn)同他的事跡,所以就當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)了。”當(dāng)雷宜鋅看到馬丁·路德·金雕像的設(shè)計(jì)圖紙后,才明白這件工作有多么重要,“它屹立在一個(gè)政治中心,就像是天安門(mén)廣場(chǎng)一樣的地方”。

在這之后,雷宜鋅創(chuàng)作了4年,用他自己的話說(shuō),是“支持與肯定的4年,也是充滿爭(zhēng)議與崎嶇的4年”。

“這是最像我父親的作品”

受紀(jì)念園基金委員會(huì)委托,雷宜鋅先尋找合適的石材。由于石雕作品體積龐大,所需要的石料也十分特殊,符合要求的石材只有中國(guó)和巴西有。“經(jīng)過(guò)反復(fù)比較,我最終選擇了中國(guó)福建一個(gè)礦洞生產(chǎn)的花崗巖。它精細(xì)、硬度大、顆粒小,非常適合雕刻這種大型作品。”雷宜鋅說(shuō)。

2007年1月,雷宜鋅帶著設(shè)計(jì)好的模型赴美國(guó)接受美國(guó)國(guó)家藝術(shù)委員會(huì)的審查。由于他們一向很?chē)?yán)格,雷宜鋅和紀(jì)念園基金委員會(huì)已經(jīng)做好了不被通過(guò)的準(zhǔn)備,但最后的結(jié)果卻是7名評(píng)委全票通過(guò)。紀(jì)念園基金委員會(huì)當(dāng)天立即召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),正式宣布雷宜鋅為馬丁·路德·金雕像的創(chuàng)作者。

新聞發(fā)布會(huì)一召開(kāi),爭(zhēng)議就隨之而來(lái)。一些美國(guó)人認(rèn)為,創(chuàng)作者應(yīng)該是一位美國(guó)黑人,至少也應(yīng)該是一位美國(guó)藝術(shù)家,怎么能是一位中國(guó)的藝術(shù)家?

對(duì)此,雷宜鋅坦言道:“質(zhì)疑雕刻者是中國(guó)人,這個(gè)問(wèn)題好解決,畢竟有頭腦的人都能意識(shí)到,那是狹隘的民族主義觀念。不僅完全站不住腳,也與馬丁·路德·金的精神背道而馳。”紀(jì)念園基金委員會(huì)和美國(guó)國(guó)家藝術(shù)委員會(huì)在此時(shí)給了雷宜鋅很多支持,他們力排眾議,堅(jiān)持應(yīng)該使用藝術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而非“膚色標(biāo)準(zhǔn)”,聲音漸漸平息下來(lái)。

2008年前后,新的質(zhì)疑聲出現(xiàn)了,這次是針對(duì)作品本身,而且這些質(zhì)疑得到了很多美國(guó)文化名人的支持。“他們批評(píng)我設(shè)計(jì)的馬丁·路德·金神情過(guò)于憤怒,姿態(tài)過(guò)于對(duì)抗,甚至認(rèn)為那是類(lèi)似于薩達(dá)姆的獨(dú)裁形象,就連當(dāng)初全票通過(guò)這版設(shè)計(jì)的美國(guó)國(guó)家藝術(shù)委員會(huì),也開(kāi)始動(dòng)搖。”

面對(duì)如此形勢(shì),雷宜鋅也曾考慮過(guò)修改自己的設(shè)計(jì),將馬丁·路德·金的形象改得更加平和,更符合人們心中“非暴力”的倡導(dǎo)者。但考慮再三,他還是堅(jiān)持了最初的設(shè)計(jì)。馬丁·路德·金的兒子看了之后也堅(jiān)持要求用“抗?fàn)幏桨浮保f(shuō):“我父親生前就是如此,他一輩子都在抗?fàn)帲麑?shí)際上就是一個(gè)斗士。這是最像我父親的作品。”

確定好方案、制作好石雕,又遇到了新的問(wèn)題。雷宜鋅設(shè)計(jì)的馬丁·路德·金雕像高約10米,重1600噸,由159塊巨型花崗巖組成,要從中國(guó)運(yùn)到華盛頓后進(jìn)行安裝。雷宜鋅帶著自己的團(tuán)隊(duì)正準(zhǔn)備出發(fā),美國(guó)石匠工會(huì)卻提出必須由美國(guó)工人配合安裝。他們不僅在工地附近游行,散發(fā)傳單,說(shuō)雷宜鋅“搶美國(guó)人飯碗”,還將此事告到了美國(guó)國(guó)務(wù)卿希拉里處。“石塊體積太大,吊裝時(shí)如果擺放不平穩(wěn),稍微碰一下都可能碎裂,施工難度非常大。另外,安裝雕塑要求無(wú)縫焊接,這種技術(shù)在全世界很少,我們又做得最好。美國(guó)方面研究了幾天,還是妥協(xié)了。”雷宜鋅告訴記者。

美國(guó)不少政要都曾到安裝施工現(xiàn)場(chǎng)參觀過(guò),他們經(jīng)歷了20世紀(jì)五六十年代的民權(quán)運(yùn)動(dòng),對(duì)馬丁·路德·金有著深厚的感情,看到這座雕像后甚至潸然淚下。2011年1月,馬丁·路德·金雕像成功安裝完畢,美國(guó)方面的總建筑師握著雷宜鋅的手說(shuō):“很多人不相信中國(guó)的雕塑家能夠做好,但你最終成功了。你沒(méi)有辜負(fù)我們的期望。”

從2011年8月對(duì)公眾開(kāi)放至今,已有約150萬(wàn)人次參觀了這座雕像,大部分人都認(rèn)可了雷宜鋅的創(chuàng)作,美國(guó)第一位黑人總統(tǒng)奧巴馬更是對(duì)雕像贊不絕口。值得一提的是,雷宜鋅也受托為奧巴馬雕刻了一座頭像。

雷宜鋅稱(chēng),自己上學(xué)時(shí)就學(xué)習(xí)馬丁·路德·金的文章,青年時(shí)期也參加過(guò)中國(guó)聲援馬丁·路德·金的學(xué)生游行活動(dòng),他們那一代人受其影響很大。

現(xiàn)在,雷宜鋅的名字已被刻在馬丁·路德·金雕像的下面,與他的名字在一起的,是那句名言:“從絕望之山中間劈出一塊希望之石。”

在華盛頓國(guó)家廣場(chǎng)矗立起了一座由黃皮膚、黑頭發(fā)的中國(guó)人設(shè)計(jì)并建造的雕像,它的建成傳達(dá)出的正是金生前所追求的理念——不僅是平等,更意味著希望。

(摘自《環(huán)球人物》雜志)