山東魯東碰撞造山型金礦成礦作用探討

李洪奎,李逸凡,耿科,禚傳源,張玉波,梁太濤

(1.山東省地質科學實驗研究院,山東省金屬礦產成礦地質過程與資源利用重點實驗室,山東濟南250013;2.山東大學土建與水利學院,山東 濟南250061)

山東魯東碰撞造山型金礦成礦作用探討

李洪奎1,李逸凡2,耿科1,禚傳源1,張玉波1,梁太濤1

(1.山東省地質科學實驗研究院,山東省金屬礦產成礦地質過程與資源利用重點實驗室,山東濟南250013;2.山東大學土建與水利學院,山東 濟南250061)

碰撞造山成礦作用是大陸動力學研究的重要內容,大地構造相編圖是研究山東大陸塊體離散、會聚、碰撞、造山的大陸動力學過程的主要載體和具體表達形式。作者在編制1∶50萬山東省大地構造相圖時發現,魯東地區中生代有兩次重要的碰撞造山事件——印支和燕山碰撞造山作用。印支造山作用主要表現為揚子板塊向華北板塊俯沖,形成蘇魯高壓-超高壓變質帶及同造山花崗巖及后造山高堿正長巖;燕山造山作用的大陸動力學環境起源于中亞-特提斯構造域向濱太平洋構造域轉化和太平洋板塊的俯沖,在魯東地區表現為三次造山和三次伸展,可分為造山早期玲瓏片麻狀花崗巖組合(J3)、造山中期郭家嶺花崗閃長巖-花崗巖組合(K1)、造山晚期偉德山閃長巖-花崗閃長巖-花崗巖組合和后造山A型嶗山晶洞過堿性堿長花崗巖-正長花崗巖組合。造山中期郭家嶺花崗閃長巖-花崗巖組合SHRIMP U-Pb年齡集中在130~126 Ma,與金礦的定位關系密切,而魯東金礦形成的年齡集中在120~115 Ma,基本代表了主成礦期的年齡。多金屬礦則與造山晚期偉德山閃長巖-花崗閃長巖-花崗巖組合有關,也是區內金礦的疊加成礦期。魯東地區構造-巖漿事件和金礦成礦作用受控于特提斯、古亞洲洋和太平洋三大構造域的相互作用,金礦形成的動力學背景是中生代構造體制轉折和巖石圈減薄,起因為華北板塊與揚子板塊碰撞及太平洋板塊的俯沖機制有關。

碰撞造山;造山期花崗巖;金礦;形成;動力學;山東魯東

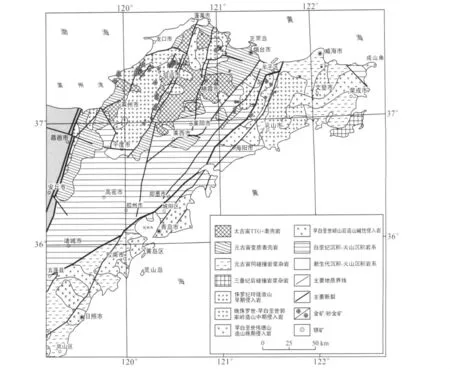

山東魯東金礦礦集區面積不足全國大陸的0.2%,而黃金儲量占全國的四分之一,是我國最大的黃金礦集區(圖1)。據統計,該區密集分布超大型金礦床5個,大和中型金礦床30多個,以及上百個小型金礦床和數百個金礦點,具有區域集中、規模大、儲量高和成礦期短的特點(翟明國等,2004)。就其內部關系而言,魯東地區是一個復雜的開放系統,具有殼幔組合的三維極不均一性、地殼運動的多旋回性、構造格局立交橋式的疊層性、多階段巖漿活動的旋進性和多期成礦過程的繼承性。魯東金礦集中區是區域尺度地質作用的產物,其形成、演化受大陸巖石圈和深斷裂控制,受太平洋板塊俯沖碰撞和地球動力體制轉換制約,即與華北板塊與揚子板塊碰撞及太平洋板塊的俯沖機制有關。

1 研究現狀與進展

造山帶一詞最早出現于19世紀,主要被地形學家使用,后來也被地質學家應用,定義為在造山旋回中遭受了褶皺和其他變形的線狀區域(Margaret et al.,1973),同時將造山作用定義為成山的過程(the process of formation of mountains),它們可以分為形成階段的活動帶和后造山過程形成的山帶。板塊構造問世以來,造山帶一詞即和板塊邊緣相聯系,并分為兩個基本類型:陸-陸碰撞或陸-弧碰撞形成的以機械驅動的碰撞造山和一個板塊向另一個板塊俯沖消亡的以熱力驅動的俯沖造山(Deway,1972;Dewey and Kidd,1974),分別稱為科迪勒拉型和喜馬拉雅型。目前地質學家在使用造山帶一詞時,雖然仍有將造山帶的概念沿用于地形學的成山作用,但大多研究者是將造山作用與板塊邊緣的會聚過程相聯系的。因此我們認為造山作用應限定在板塊構造機制下的地質塊體會聚的構造過程,造山帶是在造山過程中形成的褶皺和其他變形的線狀區域,中國東部造山正是這一過程的綜合反映。

圖1 研究區地質構造簡圖Fig.1 Geological sketch map of the study area

1.1 研究現狀

Goldfarb等(2001)和 Groves等(2003)發表了著名的造山帶金礦的論述,提出了與造山帶有關的金礦在全球范圍和從中太古代到整個顯生宙的地質時期有廣泛的分布和周期性。國內一些地質學家也將魯東型金礦劃歸為造山帶型金礦(毛景文等,2003),不少礦床學家曾嘗試借用基于大洋俯沖環境的斑巖銅礦模式,解釋大陸內部古老碰撞造山帶的成礦作用和礦床分布(Mitchell,1974;Bromley,1975),陳衍景(1995)以東秦嶺金礦床為例,提出了碰撞體制成礦流體演化的三階段模式,胡受奚等(1997)論證了陸-陸碰撞對華北地臺金礦形成的貢獻。魯安懷等(1998)通過大量研究,揭示山東文登南部的花崗巖類、金礦床和有關流體等均由陸-陸碰撞所致。陳衍景等(1998)論證了華北花崗綠巖地體中的金礦床的成礦動力學背景為中生代碰撞造山擠壓-伸展轉變期;碰撞造山成巖成礦模式的影響因素、變異模式和運用方法、注意問題等也得到了較為充分的討論(陳衍景,1998;陳衍景和楊澤軍,1998)。

1.2 研究進展

自從碰撞造山成巖成礦模式被提出和例證(陳衍景和張程寧,1991;陳衍景等,1991;陳衍景和富士谷,1992)之后,華北克拉通金礦等被認為主要形成于碰撞造山過程或與碰撞造山作用有關。目前,地質學家們已基本不再懷疑碰撞造山成礦作用的客觀存在,而是開始了成礦動力學、礦床分布規律、成礦系列、找礦地球物理與地球化學標志的研究。因此可以認為,目前碰撞造山成礦作用的研究進入到以成礦動力學為中心的高級研究階段(陳衍景和富士谷,1992)。

2 碰撞造山作用

大陸動力學是研究大陸塊體離散、匯聚、碰撞、造山等動力學過程及機制的學說(地球科學大辭典編委會,2006),采用大地構造相編圖是研究山東大陸塊體離散、會聚、碰撞、造山的大陸動力學過程的主要載體和具體表達形式,潘桂棠等(2008)對大地構造相的定義進行了詳盡的說明。作者編制完成的1∶50萬山東省大地構造相圖顯示,魯東地區中生代有兩次很重要的碰撞造山事件——印支和燕山碰撞造山作用。

2.1 印支造山作用

印支造山作用主要表現為揚子板塊向華北板塊俯沖,形成蘇魯高壓-超高壓變質帶及同造山花崗巖及后造山高堿正長巖。

按山東省大地構造相的劃分方案(李洪奎等,2010),秦祁昆造山系相系(Ⅰ級)進一步分為大別-蘇魯結合帶大相(Ⅱ級)、蘇魯高壓-超高壓變質相(Ⅲ級)和若干個亞相(Ⅳ級)。對秦嶺-大別碰撞帶的研究結果表明:秦嶺-大別碰撞帶在三疊紀晚期最后完成碰撞、拼合,碰撞帶內及其兩側的邊緣殘余海完全消失,大量的同碰撞期變質和巖漿作用的年齡數據,均為240~210 Ma(李曙光等,1992,1993,1995;李錦軼,2001;王道軒等,2001),顯示了三疊紀晚期完成拼合。代表晚古生代-早三疊世殘余洋殼的勉略-湖北隨州花山一帶蛇綠巖套,在中三疊世末期受到擠壓、碰撞,這是秦嶺-大別帶最后完成碰撞、拼合的主要表現(王道軒等,2001)。上述認識與地質方面的證據相吻合,已經被多數地球科學工作者所接受。

魯東地區的印支造山作用大致經歷了50 Ma強烈碰撞、俯沖和折返三個階段,其時限主要在250~200 Ma,主要造山作用為:250~230 Ma,華北板塊與揚子板塊俯沖、碰撞,揚子板塊俯沖華北板塊之下,在俯沖帶的前部和后部分別發生超高壓變質和高壓變質事件,疊加到前造山的角閃巖相變質事件之上。230~210 Ma,揚子板塊向華北板塊推擠、逆沖,榴輝巖向地表回歸,造山帶鄰近揚子板塊一側變形強烈。同時形成柳林莊-寧津所同造山角閃石巖-閃長巖-石英二長巖組合,在榮成邢家巖體變輝長巖的SHRIMP鋯石U-Pb年齡(213±5)Ma、(211±5)Ma(張田和張岳橋,2007),紅門石巖體鋯石SHRIMP U-Pb年齡為(215±5)Ma(張田和張岳橋,2007)。210~200 Ma,揚子板塊向華北板塊大規模斜向逆沖推覆,深部榴輝巖同步向地表回歸,造山帶結構分帶進一步明顯化。210~200 Ma,進入后造山拉張階段,形成槎山后造山高堿正長巖組合,在葛箕巖體含斑中細粒正長花崗巖鋯石SHRIMP U-Pb年齡為(205.7 ±1.4)Ma、(211.9 ±1.5)Ma(張田和張岳橋,2007),代表印支造山階段的結束,同時證明三疊紀末期已經完成南北板塊的拼合,到侏羅紀-白堊紀時期應力場與三疊紀已經完全不同,進而轉入燕山造山作用階段。

2.2 燕山造山作用

由伸展到擠壓一個連續的動力學過程中所發生侵入巖漿作用作為一個旋回,它所代表的大地構造意義是一個大洋盆地體系由打開到閉合造山的全過程,或者是后造山伸展裂谷(包括海相和陸相)由開裂到閉合造山的全過程。碰撞(包括同碰撞和后碰撞)造山之后(李繼亮,1992)(現在稱后造山階段:post orogenic stage)大陸動力學條件發生了變化,由擠壓變為伸展,形成了一套特定的侵入巖漿作用,表明侵入巖漿作用已經進入了另一個構造巖漿旋回(肖慶輝等,2005)。

有資料表明,印支運動和燕山運動在魯東表現為二個截然不同的構造體系域的特征,燕山造山作用的大陸動力學環境起源于中亞-特提斯構造域向濱太平洋構造域轉化和太平洋板塊的俯沖,在魯東地區表現為三次造山和三次伸展。

①170~150 Ma時,太平洋板塊俯沖開始,進入燕山造山幕初始階段,與金礦有關的玲瓏-昆崳山造山早期片麻狀花崗巖組合(J3)對金礦形成初期富集,160~140 Ma年齡段與玲瓏花崗巖鋯石SHRIMP U-Pb年齡值相吻合。玲瓏花崗巖為基底巖系交代重熔的具繼承性演化的復式巖體,其形成時代可以代表魯東構造體制轉變的起始時代,是魯東侏羅紀-白堊紀大規模巖漿活動最早期形成的花崗巖體,標志著構造體制轉變的開始,這與中國東部統一的以擠壓為主的動力學背景相一致。

②135~120 Ma時,與金礦有關的燕山早-晚期郭家嶺造山中期弱片麻狀花崗閃長巖-花崗巖組合,是魯東金礦的主成礦期。

③120~105 Ma時,偉德山造山晚期閃長巖-花崗閃長巖-花崗巖組合(K1)與銅、鉛鋅、鉬礦有關的造山晚期安山質火山巖與淺成-超淺成石英閃長玢巖-花崗閃長斑巖-石英二長玢巖組合(K1),之后區域轉入伸展,出現白堊紀雙峰式組合。也是區內金礦的疊加成礦期及多金屬礦的主成礦期。

④110~90 Ma時,出現后造山A型嶗山后造山晶洞過堿性堿長花崗巖-正長花崗巖組合侵入活動,標志著燕山造山過程的結束。

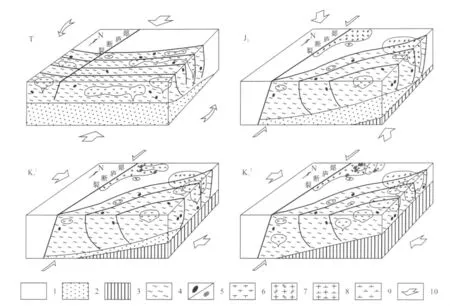

上述主要造山作用階段的動力學特征可用模式圖2簡要表述之。

3 與金礦有關的造山巖漿巖

在膠北地體內,中生代花崗巖特別發育,其形成的動力學環境與郯廬斷裂帶的形成和演化密不可分(李洪奎等,2009)。可將這些花崗巖劃分為三大系列:①以玲瓏花崗巖為代表的片麻狀黑云母花崗巖系列,包括玲瓏、灤家河、磁山、昆崳山、鵲山、文登等大花崗巖基,其成因被認為屬重熔型花崗巖系列;②以郭家嶺花崗閃長巖為代表的花崗巖系列,包括郭家嶺、艾山等花崗巖,其成因被認為屬同熔型花崗巖系列;③以嶗山堿性花崗巖為代表的A型花崗巖系列。現將其與金成礦的關系及年代學制約等因素分別敘述如下。

3.1 造山早期玲瓏片麻狀花崗巖組合(J3)

該套侵入巖是燕山構造旋回造山早期的花崗巖組合,為二長花崗巖系列侵入巖(宋明春等,2009),主要分布于玲瓏-平度地區和鵲山-昆崳山地區,總面積約3948 km2。早期為弱片麻狀含石榴二長花崗巖類,晚期為塊狀淺色二長花崗巖類,前者分布面積約占玲瓏花崗巖總面積的38%。各侵入體多組合成較大的復雜深成巖體(巖基)分布,主要巖體有:玲瓏巖體、昆崳山巖體、鵲山巖體、畢郭巖體。以玲瓏巖體和昆崳山巖體面積最大,組成最復雜。鋯石SHRIMP U-Pb年齡結果表明,玲瓏巖體形成于159~150 Ma之間。

圖2 主要造山作用階段演化模式圖Fig.2 Evolutionary patterns of main orogenic stages

主量元素化學成分,在(K2O+Na2O)-SiO2圖解上,投影在花崗巖區;在K2O-Na2O圖解中,投點于鉀玄巖系列區;在K2O-SiO2圖解上,投點于高鉀鈣堿性巖系列區;在ACF圖解中投點于S型和Ⅰ型花崗巖界限附近。巖石化學成分中SiO2變化于71.86%~74.69%,Al2O3=12.96%~14.95%,MgO=0.04%~0.86%,顯示出高鋁低鎂的巖石化學特征。Na2O/K2O=0.71~1.24,多數樣品小于 1,屬鉀質花崗巖。稀土配分型式顯示為輕稀土富集型,具負銪異常。微量元素中,Sr、Ba含量高(多數樣品Sr=425~561 μg/g,Ba=860~2036 μg/g),Y、Yb 含量低(Y=3.09~25.40 μg/g,Yb=0.42~4.22 μg/g)。地球化學特征相似于埃達克巖,在(LaN/YbN)-YbN和(Sr/Y)-Y圖解中,多投點于埃達克巖范疇。

按照張旗等(2001)Sr> 400 μg/g、Yb <2 μg/g的劃分標準,玲瓏花崗巖絕大部分屬高Sr低Y花崗巖,張旗等認為中國東部的這種花崗巖大體相當于埃達克巖。然而,玲瓏花崗巖以常具較明顯的負銪異常和Al3O2一般不超過15%而區別于埃達克巖。

玲瓏花崗巖的早期單元常含石榴石,指示其為過鋁質花崗巖類。其Al2O3/(CaO+K2O+Na2O)(分子比)變化于0.95~1.10 之間,多數大于1,但均低于1.23,主要屬過鋁質花崗巖。玲瓏巖體的8個鍶同位素樣品測定的87Sr/86Sr比值在0.710~0.718之間,屬于地殼部分熔融花崗巖范疇;石英的δ18O 值為 +7.47‰、+8.71‰、+9.21‰、+10.43‰,多屬正常δ18O范圍,指示巖漿為地殼熔融產物。上述特征指示玲瓏花崗巖系陸殼重熔型花崗巖(宋明春等,2009)。

玲瓏二長花崗巖系列侵入巖,是一個成分變化不大、以結構演化為主的侵入巖系列。自早到晚巖漿演化的總趨勢是:礦物成分中斜長石與鉀長石有互為消長關系,化學成分SiO2含量總體遞減,而K2O+Na2O則呈遞增趨勢,巖石結構由細粒→中細粒→中粒→中粗粒→偉晶結構變化。

玲瓏花崗巖與金礦關系密切,焦家、三山島、玲瓏、大尹格莊、臺上、夏甸等大型金礦均賦存其內。研究表明,金礦與巖體的邊緣相且具弱片麻狀構造的巖性關系最為密切,是形成大型金礦的重要條件之一。

3.2 造山中期郭家嶺弱片麻狀花崗閃長巖-花崗巖組合(K1)

該套侵入巖是燕山構造旋回造山中期的花崗巖組合,其巖性為二長閃長巖-石英二長巖-花崗閃長巖-二長花崗巖系列侵入巖,主要分布于萊州、棲霞、蓬萊等地,總面積514 km2。因郭家嶺花崗巖與金礦關系密切,為歷代地質工作者所重視,因此研究程度很高。

郭家嶺花崗巖不連續分布,從西向東具一定規模的巖體有:倉上巖體、上莊巖體、北截巖體、叢家巖體、曲家巖體、郭家嶺巖體、范家店巖體及澤頭巖體。郭家嶺巖體11個巖漿鋯石SHRIMP U-Pb年齡集中在130~126 Ma,為早白堊世早期。

主量元素化學成分,在(K2O+Na2O)-SiO2圖解上,投影在二長巖、正長巖和花崗巖區。在 K2ONa2O圖解中,投點于鉀玄巖系列區;在K2O-SiO2圖解上,多數樣品投點于高鉀鈣堿巖系列區,個別樣品投點于橄欖安粗巖系列區;在ACF圖解中多投點于Ⅰ型花崗巖區,反映了源區總體以火成巖為主。巖石化學成分中 SiO2變化于 56.29%~71.77%,Al2O3=13.21%~17.15%,MgO=0.37%~4.19%,Na2O/K2O=0.85~1.48,多數樣品大于 1,主要屬鈉質花崗巖。稀土配分型式顯示為輕稀土富集型,沒有銪異常。微量元素Sr多大于700 μg/g,Ba多大于500 μg/g。這種地球化學特征與太古宙TTG巖系、埃達克巖和科迪勒拉安第斯等地的Na質花崗巖及高Ba、Sr花崗巖相似,在(LaN/YbN)-YbN和(Sr/Y)-Y圖解中,樣品投點于埃達克巖區和其附近。

郭家嶺花崗巖的Sr同位素組成變化范圍較大,87Sr/86Sr比值介于 0.7028~0.7160 之間,表明巖漿不可能來自統一的源區;δ18O值為+9.4‰~+11.5‰,多為高δ18O花崗巖類,反映其源巖中有較多殼源物質。郭家嶺花崗巖與典型的埃達克巖相比K2O明顯偏高,Al2O3、MgO偏低,反應它們的成因機制不同。花崗巖中含有較多的暗色閃長質包體,這些包體的巖石學、地球化學及副礦物組合表明幔源物質參與成巖作用。地幔物質直接或間接參與花崗巖成巖作用有兩種可能機制,即幔源巖漿和殼源巖漿的混合或者早期幔源巖漿底侵形成的新生鎂鐵質下地殼。郭家嶺花崗巖中有較多幔源閃長質包體,因此認為郭家嶺花崗巖是由殼幔混合巖漿經歷結晶分異形成(宋明春等,2009)。

巖體就位受控于近東西向基底構造或承襲了激活的基底構造,如倉上、上莊、北截、叢家、曲家和郭家嶺等巖體正好在83°走向線上呈串珠狀產出,地球物理資料表明其深部連為一體。

郭家嶺超單元處于構造較穩定的膠北斷隆內部,金礦與巖體的分布形影不離,郭家嶺巖體的存在是尋找金礦的重要標志。

對于膠東金礦的形成深度,前人通常采用壓力/比重的深度換算方法,得出的成礦深度為4~6 km,認為是中深成礦。膠東金礦這些差別變化主要是由于控礦和成礦斷裂構造性質及部位不同,而不僅是成礦深度不同造成的(鄧軍等,1999;呂古賢,1995a,1995b,1997;呂古賢等,2000,2003)。顯然,在估測成礦深度時,要考慮構造因素。

3.3 造山晚期偉德山閃長巖-花崗閃長巖-花崗巖組合(K1)

該套侵入巖是燕山構造旋回造山晚期的花崗巖組合,系閃長巖-石英二長巖-花崗閃長巖-二長花崗巖系列侵入巖。廣泛分布于魯東地區,總面積約2662 km2,常構成規模較大的復式巖體,著名的有偉德山巖體、院格莊巖體、南宿巖體、牙山巖體、艾山巖體、龍王山巖體、三佛山巖體、海陽巖體、大山巖體,各巖體大致呈NE向串珠狀分布。其中二長花崗巖分布面積約占總面積的51%,石英二長巖類約占46%。偉德山巖體9個鋯石SHRIMP U-Pb年齡集中在118~111 Ma,說明其主體形成于早白堊世。

主量元素化學成分,在(K2O+Na2O)-SiO2圖解上,主要投點于二長巖、正長巖和花崗巖區,少量投于二長閃長巖和花崗閃長巖區;在K2O-Na2O圖解中,投點于鉀玄巖系列區;在K2O-SiO2圖解上,投點于高鉀鈣堿性系列和橄欖安粗巖系列區;在ACF圖解中投點于I型S型花崗巖界限附近。巖石化學成分中 SiO2變化于 53.64%~75.90%,Al2O3=12.63%~18.46%,Na2O+K2O=6.58%~11.62%,Na2O/K2O=0.54~1.57(多數小于 1),A/CNK 多數樣品大于1.1,巖石化學成分顯示了I型花崗巖特點和鈣堿性巖演化特征。由早期侵入體向晚期侵入體巖石化學成分表現為,由富Fe、Mg向富堿質和由富Ca向富Na、K演化的趨勢。稀土配分型式顯示為輕稀土富集銪虧損型。微量元素Ba=10~8070 μg/g,在149件樣品中,除10件樣品外Ba含量均大于500 μg/g,屬高Ba花崗巖類。

δ18O在+1.3‰~+8‰之間,屬低-正常類型δ18O花崗巖類,指示巖漿中有幔源組分。據黃潔等(2005)研究,該區巖漿巖的87Sr/86Sr=0.7075~0.7091,與Ⅰ型花崗巖的上限ISr值相似;εNd值很低(-19.2~-15.3),具有地殼物質部分熔融成因特點。

地球化學特征指示偉德山花崗巖具有幔源和殼源成因雙重特點。花崗巖中含有大量微粒閃長質包體,這些包體不僅具有明顯的巖漿結構,而且包體內部出現與圍巖性質相同的斑點狀酸性花崗質成分以及鉀長石斑晶,從包體形態及與寄主巖邊界關系來看有機械和化學混合過程的存在。寄主巖礦物特征方面,長石發育環帶,而邊緣環帶有黑云母呈環帶分布,顯示出巖漿有過化學成分混合的過程。包體礦物特征方面,斜長石多出現暗化邊為特點的環帶結構,以及磷灰石呈細長的針狀顯示出有巖漿過冷卻和巖漿混合的痕跡。這些特征均說明巖體具巖漿混合成因特點,即偉德山花崗巖是由殼源酸性巖漿與幔源基性巖漿混合形成。

根據礦物溫壓計和礦物包裹體估算巖漿的溫度在800℃左右,壓力在0.1 GPa左右,推算形成深度大約在30 km左右,這一深度應該位于殼幔邊界附近,因此推測偉德山花崗巖酸性端元源區應位于殼幔邊界附近。魯東地區白堊紀殼幔混合源花崗巖與侏羅紀來自于基性下地殼熔融的花崗閃長巖巖漿形成深度的差異,暗示了該地區中生代巖石圈減薄作用在127~105 Ma達到最大(宋明春等,2009)。

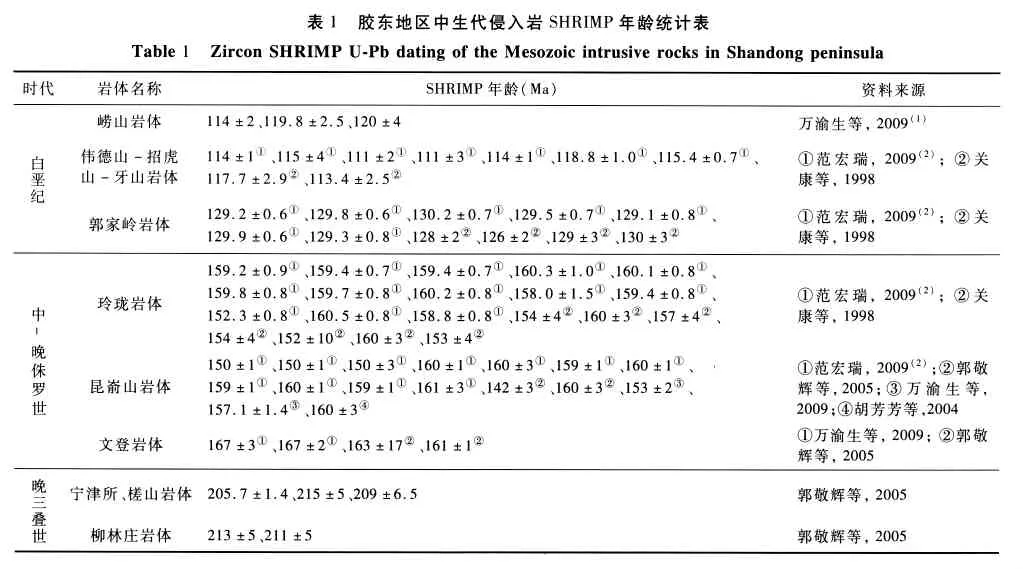

4 造山型金礦成礦事件

魯東金礦的形成與中生代主造山事件的巖漿活動有關,而這一過程與中國東部動力學體制轉換有關。對于華北東部巖石圈減薄的時代,大量研究從不同角度限定了中生代構造體制轉換和巖石圈減薄的時限,總的認為,華北東部構造體制轉換的峰期時限始于160~140 Ma,結束于110~100 Ma,峰值是120 Ma。宋明春等(2009)對山東177個中生代巖漿巖K-Ar同位素年齡數據和112件U-Pb同位素年齡數據分別統計表明:巖漿巖同位素年齡形成3個集中段:230~200 Ma、160~140 Ma和135~90 Ma,指示山東省經歷了三疊紀、侏羅紀和白堊紀3個巖漿活動階段。作者對魯東地區新近獲得的SHRIMP年齡統計表明(表1):晚侏羅世至白堊紀是魯東巖漿活動的鼎盛時期,SHRIMP年齡集中在160~110 Ma,其中在160~150 Ma、130 Ma和120~110 Ma構造三次強烈巖漿侵入事件。

4.1 早期成礦事件

三疊紀末期華北板塊與揚子板塊的碰撞造山作用完成南北板塊的拼合,至侏羅紀時,魯東地區一方面受到華北與揚子板塊后碰撞的擠壓作用,另一方面受太平洋伊佐奈岐板塊向NW方向運移的影響,呈現隆起剝蝕狀態。同時,這種雙重大地構造背景形成了具有碰撞后的抬升和大陸弧特點的高鍶花崗巖。早侏羅世末,郯廬斷裂開始產生并發生左行平移運動,玲瓏巖體、昆崳山巖體強力侵位。玲瓏花崗巖為過鋁質花崗巖和鉀質花崗巖,以具較明顯的負銪異常和鋁含量較低區別于埃達克巖(張旗等,2001),是陸殼重熔型花崗巖(宋明春等,2009)。由于斷裂的剪切深熔作用,產生剪切深熔型花崗巖和相關脈巖,太古宙-元古宙綠巖地體強烈活化改造,其內金及相關元素被激活,并向流體相運移,在玲瓏巖體、昆崳山巖體內、外接觸帶尤其是玲瓏巖體與結晶基底形成的接觸帶處為金質聚集的有利場所。

(1)轉引自:山東省地質調查院.2009.山東省侵入巖形成年代及期次劃分研究報告.(2)轉引自:山東省地質科學實驗研究院.2010.山東省大地構造相研究報告.

4.2 主成礦事件

白堊紀是中國東部構造體制轉換的重要時期,表現為強烈的巖石圈減薄,構造巖漿活動非常活躍。在早白堊世,魯東發育了與巖石圈減薄有關的大規模巖漿作用、大范圍盆地斷陷、高強度金礦成礦爆發、高速度地殼隆升、多期次幔源巖漿活動和多式樣脆性斷裂切割等地質構造事件。研究表明:白堊紀時期魯東地區造山擠壓和伸展事件頻發,主成礦事件與擠壓向拉張作用轉換有關。130~126 Ma郭家嶺巖體在擠壓作用下強力定位,并伴有快速隆升,之后轉入拉張,金礦在這一時期沿構造有利部位定位。在擠壓作用向拉張作用轉換的過渡階段,魯東地區花崗巖化作用強烈,NE向構造巖漿帶發育成熟,此時,真空泵吸作用促使成礦流體進入剪切裂隙系統,使其成為礦化熱液最佳吸收帶,造成含礦熱液大量釋放,形成了魯東金礦集中區(鄧軍等,1999)。在120 Ma左右魯東地區發生了大規模金礦成礦作用,形成的金礦床具有區域集中、規模大、富集強度高和成礦期短的特點(張旗等,2001),這與區內基礎地質事件相吻合。據呂古賢等(1995a,1995b,1997,2000,2003)的研究:成礦期構造應力值明顯低于成礦前古應力值,與金礦有關的成礦期差應力為256.84 ×105~451.78×105Pa,成礦時代為125.8~105.0 Ma。而據范宏瑞(2009)資料,金青頂金礦成礦年齡為121~117 Ma,鄧格莊金礦為120 Ma,與上述結論相一致。其主成礦期可用圖3模式來表達。

4.3 疊加成礦事件

早白堊世晚期,太平洋區板塊運動狀態發生改變,由原來的伊佐奈岐板塊向NNW俯沖擠壓變為太平洋板塊的NWW向運動,郯廬斷裂帶發生右旋壓扭性活動。魯東地區的構造狀態已從NW-SE向擠壓轉為SE-NW向拉張。118~111 Ma時,偉德山造山晚期閃長巖-花崗閃長巖-花崗巖組合定位,也是區內金礦的疊加成礦期及多金屬礦的主成礦期。110~90 Ma時,出現后造山A型嶗山晶洞過堿性堿長花崗巖-正長花崗巖組合侵入活動,代表了大規模的伸展作用(洪大衛等,2007),標志著燕山造山過程的結束。

5 主造山動力學機制探討

圖3 山東膠東地區金礦成礦模式簡圖Fig.3 Metallogenic model for the gold deposits in Shandong peninsula

山東陸塊區是一個鑲嵌、疊覆、年輕但又保存了幾乎所有地質時期形成的地質記錄的塊體,其形成演化涉及多個動力學體制,具有獨特的地球動力學背景,因而具有豐富多彩的大地構造組合和疊覆。山東是一系列不同起源且經歷了不同演化的微大陸及地塊經多期增生和碰撞而形成的復合大陸(李洪奎等,2009,2010),其漫長的板塊構造演化明顯具有階段性。中生代晚期(尤其是白堊紀)是本區板塊構造演化史上的一個重要轉換期(宋明春等,2009)。這種變化集中表現在中國及鄰區構造演化由原來的南、北分異,轉變為東、西分異,西部以構造的繼承性為特色,東部則以新生構造起了主要作用。而中生代構造體制轉換,總體表現為陸內伸展和與地幔隆起相伴的大規模巖石圈減薄,及由EW向到NNE向的盆嶺格局重組。對華北東部中生代構造格局研究表明,從巖石圈深部物質上涌開始到地殼淺表層響應為止,都記錄了華北早中生代所經歷的構造體制轉換的重大變革,中生代巖石圈減薄在魯東地區表現得尤為明顯。

魯東大規模成礦時代為中生代,控礦圍巖為魯東克拉通基底巖系,控礦熱力學條件是中生代巖漿,成礦的動力學過程受華北東部中生代構造體制制約(鄧軍等,1999;鄧晉福等,1994,2004)。這一罕見的陸內動力學過程,已經引起地學界的高度重視。應該強調的是,中國大陸處于特提斯、古亞洲洋和太平洋三大構造域的結合部位,它們的相互作用及陸內過程,都影響著中國東部大陸,而魯東地區構造-巖漿事件也受控于該動力學機制(邱連貴等,2008)。中生代是魯東金礦最重要的構造成巖成礦期,其金礦主成礦期為120 Ma(李洪奎等,2009),金礦形成與基底巖系活化改造、同造山期花崗巖的形成關系密切。

6 結 論

(1)魯東地區中生代有兩次重大的碰撞造山事件,一是印支造山事件,二是燕山造山事件。印支造山作用主要表現為揚子板塊向華北板塊俯沖,形成蘇魯高壓-超高壓變質帶及同造山花崗巖及后造山高堿正長巖;燕山造山作用的大陸動力學環境起源于中亞-特提斯構造域向濱太平洋構造域轉化和太平洋板塊的俯沖,在魯東地區表現為三次造山和三次伸展。

(2)魯東金礦形成的動力學背景是中生代構造體制轉換和巖石圈減薄,起因為華北板塊與揚子板塊碰撞及太平洋板塊的俯沖機制有關。可分為造山早期玲瓏片麻狀花崗巖組合(J3)、造山中期郭家嶺花崗閃長巖-花崗巖組合(K1)、造山晚期偉德山閃長巖-花崗閃長巖-花崗巖組合和后造山A型嶗山晶洞過堿性堿長花崗巖-正長花崗巖組合。

(3)造山中期郭家嶺花崗閃長巖-花崗巖組合SHRIMP鋯石U-Pb年齡集中在130~126 Ma,與金礦的定位關系密切,而魯東金礦形成的年齡集中在120~115 Ma,基本代表了主成礦期的年齡。而多金屬礦則與造山晚期偉德山閃長巖-花崗閃長巖-花崗巖組合有關,也是區內金礦的疊加成礦期。

(4)魯東地區構造-巖漿事件和金礦成礦作用受控于特提斯、古亞洲洋和太平洋三大構造域的相互作用,是導致區內大規模成礦的動力學條件。

陳衍景.1995.陸內碰撞造山體制的流體演化模式:理論推導和東秦嶺金礦氧同位素證據.地學前緣,3(4):282-289.

陳衍景.1998.影響碰撞造山成巖成礦模式的因素及其機制.地學前緣,5(增刊):109-118.

陳衍景,富士谷.1992.豫西金礦成礦規律.北京:地震出版社:234.

陳衍景,富士谷,陳澤銘,胡受奚.1991.論豫西金礦成礦模式和找礦方向.地質科技情報,10(4):63-67.

陳衍景,郭光軍,李欣.1998.華北克拉通花崗綠巖地體中金礦床的成礦時間、空間和地球動力學背景.中國科學(D輯),28(1):35-40.

陳衍景,楊澤軍.1998.碰撞造山成巖成礦模式的運用方法.礦床地質,17(增刊):83-86.

陳衍景,張程寧.1991.西準噶爾地區金礦成礦模式.長春地質學院學報,21(1):61-66.

鄧晉福,羅照華,蘇尚國,莫宣學,于炳松,賴興運,諶宏偉.2004.巖石成因、構造環境與成礦作用.北京:地質出版社:1-381.

鄧晉福,莫宣學,趙海玲,羅照華,杜楊松.1994.中國東部巖石圈根/去根作用與大陸“活化”——東亞型大陸動力學模式研究計劃.現代地質,8(3):349-356.

鄧軍,翟裕生,楊立強,肖容閣,孫忠實.1999.構造演化與成礦系統動力學——以魯東金礦集中區為例.地學前緣,6(2):315-320.

地球科學大辭典編委會.2006.地球科學大辭典(基礎學科卷).北京:地質出版社:883.

郭敬輝,陳福坤,張曉曼.2005.蘇魯超高壓帶北部中生代巖漿侵入活動與同碰撞-碰撞后構造過程:鋯石U-Pb年代學.巖石學報,21(4):1281-1301.

洪大衛,王濤,童英.2007.中國花崗巖概述.地質論評,53(增刊):9-16.

胡芳芳,范宏瑞,楊進輝.2004.膠東乳山含金石英脈型金礦的成礦年齡:熱液鋯石SHRIMP法U-Pb測定.科學通報,49(12):1191-1198.

胡受奚,趙懿英,徐金方.1997.華北地臺金礦地質.北京:科學出版社:220.

李洪奎,楊永波,楊鋒杰.2009.山東郯廬斷裂帶構造演化與成礦作用.北京:地質出版社:99-105.

李洪奎,耿科,禚傳源,王峰,劉繼梅.2010.山東省優勢大地構造相劃分初步方案.山東國土資源,26(6):1-6.

李繼亮.1992.碰撞造山帶大地構造相 //現代地質研究文集(上).南京:南京大學出版社:9-21.

李錦軼.2001.中朝地塊與揚子地塊碰撞的時限與方式——長江中下游地區震旦紀-侏羅紀沉積環境的演變.地質學報,75(1):25-34.

李曙光,劉德良,陳移之,葛寧潔,張宗清,葉笑江.1992.大別山南麓含柯石英榴輝巖的Sm-Nd同位素年齡.科學通報,7(4):346-349.

李曙光,劉德良,陳移之,王松山,裘冀,胡世玲,桑海清.1993.中國中部藍片巖的形成時代.地質科學,28(1):21-27.

李曙光,肖益林,劉德良.1995.大別山石馬地區石榴黑云片麻巖的Sm-Nd,K-Ar年齡及冷卻速率.地質科學,30(2):174-181.

魯安懷,呂古賢,王文正,賴勇.1998.文登南部陸陸碰撞與流體成礦.地球學報,19(2):187-194.

呂古賢.1995a.關于構造作用力影響靜水壓力問題.科學通報,40(3):286.

呂古賢.1995b.山東省玲瓏金礦田成礦深度的研究與測算.科學通報,40(15):1398-1402.

呂古賢.1997.山東玲瓏金礦田和焦家金礦田成礦深度的測算與研究方法.中國科學(D輯),27(4):337-342.

呂古賢,劉瑞珣,王方正,丁悌平,李曉波,陳晶.2000.成巖成礦深度構造校正測算和實測.地質力學學報,6(3):50-62.

呂古賢,劉瑞珣,王方正,郭濤,舒斌,夏林,劉杜娟.2003.關于成巖成礦深度構造校正測算的理論、方法和實例.地質科學,38(4):546-563.

黃潔,鄭永飛,吳元保.2005.蘇魯造山帶五蓮地區巖漿巖元素與同位素地球化學研究.巖石學報,21(3):454-458.

毛景文,張作衡,余立金,王義天,牛寶貴.2003.華北及鄰區中生代大規模成礦的地球動力學背景:從金屬礦床年齡精測得到啟示.中國科學(D輯),33:289-299.

潘桂棠,肖慶輝,陸松年,鄧晉福,馮益民,張克信,張智勇,王方國,邢光福,郝國杰,馮艷芳.2008.大地構造相的定義、劃分、特征及鑒別標志.地質通報,27(10):33-57.

邱連貴,任風樓,曹忠祥.2008.魯東地區晚中生代巖漿活動及對大地構造的制約.大地構造與成礦學,32(1):117-123.

宋明春,徐軍祥,王沛成.2009.山東省大地構造格局和地質構造演化.北京:地質出版社:36-37.

關康,羅鎮寬,苗來成.1998.膠東招掖郭家嶺型花崗巖鋯石SHRIMP年代學研究.地質科學,33(3):318-328.

王道軒,劉因,李雙應,金福全.2001.大別超高壓變質巖折返至地表的時間下限:大別山北麓晚侏羅世礫巖中發現榴輝巖礫巖.科學通報,46(14):1216-1220.

肖慶輝,邱瑞照,鄧晉福,李廷棟,莫宣學,洪大衛,盧欣詳,王濤,吳福元,謝才富.2005.中國花崗巖與大陸地殼生長方式初步研究.中國地質,32(3):343-352.

翟明國,范宏瑞,楊進輝,苗來成.2004.非造山帶型金礦——魯東型金礦的陸內成礦作用.地學前緣,11(4):85-94.

張田,張岳橋.2007.膠東半島中生代侵入巖漿活動序列及其構造制約.高校地質學報,13(2):323-336.

張旗,錢青,王二七,王焰,趙太平,郝杰,郭光軍.2001.燕山中晚期的中國東部高原:埃達克巖的啟示.地質科學,36(2):248-255.

Bromley A V.1975.Tin mineralization of Western Europe:Is it related to crustal subduction?Trans Inst Min Metall,84:B28-30.

Deway J F.1972.Plate tectonics.Sci Amer,226:56-68.

Dewey J F and Kidd W S F.1974.Continental collisions in the Appalachian-Caledonian orogenic belt:Variations related to complete and incomplete suturing.Geology,(2):543-546.

Goldfarb R J,Groves D I and Gardoll S.2001.Orogenic gold and geological time:A global synthesis.Ore Geology Reviews,18:1-75.

Groves D I,Goldfarb R J and Robert F.2003.Gold deposits in metamorphic belts:Overview of current understanding,outstanding problems,future research,and exploration significance.Economic Geology,98(1):1-29.

Margaret G,Robert M J and Carol L W.1973.Glossary of geology.Washington D C:American Geological Institute:500.Mitchell A H G.1974.Southwest England granites:Magmatism and tin mineralization in a post-collision tectonic setting.Trans Instn Min Metall,83:B95-97.

Study on the Orogenic Type Gold Deposits in Eastern Shandong Province

LI Hongkui1,LI Yifan2,GENG Ke1,ZHUO Chuanyuan1,ZHANG Yubo1and LIANG Taitao1

(1.Shandong Province Experimental Institute of Geological Sciences,Key Laboratory of Metallogenic Process and Resource Utilization of Metallic Minerals of Shangdong Province,Jinan250013,Shandong,China;2.Civil and Hydraulic Institute,Shandong Universty,Jinan250061,Shandong,China)

The mineralization during collision orogenesis is an important part of continental dynamic study.Mapping of the tectonic phases(1∶500000)was used to study the dispersion,convergence,collision and orogeny of the continental block in Shandong Province.Duringthe mapping of tectonic phases in Shandong Province,we found that there are two important Mesozoic collision events in Eastern Shandong Province——Indosinian and Yanshannian collision.Indosinian collision orogeny was resulted from the subduction of the Yangtze plate beneath North China plate,which led to the formation of the Sulu high pressure-ultra-high pressure metamorphic belt,synorogenic granites and post-orogenic high-alkali syenites;the Yanshannian collision orogeny originated from the transformation of central Asia-Tethyan tectonic region to the coastal Pacific tectonic plate,and the subduction of the Pacific plate,which is demonstrated as three phases of orogeny and extensions in Eastern Shandong Province.Four sets of granitoids associated with orogenesis can be discerned,i.e.,the Linglong gneissic granites of early orogenic period(J3),the Guojialing granodiorite-granite of the middle orogenic period(K1),the Weideshan diorite-granodoritegranite of the late orogenic period,and in the Laoshan A-type granites of the post-orogenic.SHRIMP U-Pb age of the Guojialing orogenic granodiorite-granite assemblage in middle orogenic period is 130~126 Ma,which is closely related to gold mineralization.The ore-forming age of the gold deposits in Eastern Shandong is 120~115 Ma,which basically represents the main ore forming period.Poly-metallic mineralization is closely related to the Weideshan diorite-granodiorite-granite of late orogenic period which is a period of superimposed gold mineralization in the region.Tectonic-magmatic events and gold mineralization are controlled by the interaction of Tethys,Paleo-Asian Ocean and the Pacific tectonic regions.Dynamic background of the gold mineralization was the transition of Mesozoic tectonic regime and lithospheric thinning,which was resulted from the collision bewteen North China plate and Yangtze plate and subduction of the Pacific plate.

collision orogeny;orogenic granite;gold;formation;dynamics;Eastern Shandong Province

P541;P611.1

A

1001-1552(2011)04-0533-010

2010-09-11;改回日期:2011-07-21

項目資助:本文為全國礦產資源潛力評價項目之山東省成礦地質背景研究(編碼:1212010813014-01)的成果。

李洪奎(1962-),男,博士,研究員,主要從事區域地質調查、礦產資源勘查評價。Email:lhklhk126@126.com