神秘幽遠的酉陽古歌

□文/本刊記者 熊 怡

神秘幽遠的酉陽古歌

□文/本刊記者 熊 怡

Mysterious Youyang Old Songs

2011年6月,第三批國家級非物質文化遺產名錄公布,來自中國土家文化發祥地—重慶酉陽,神秘幽遠的酉陽古歌,以及人們熟悉的北京曹雪芹傳說、山西趙氏孤兒傳說、浙江布袋和尚傳說等民間文學名列其中。酉陽古歌也成為繼走馬鎮民間故事之后,重慶第二項民間文學類的國家級非物質文化遺產項目。

遠古巫儺詩文 神秘歷史遺存

2007年,重慶市酉陽縣大溪鄉境內酉水河岸的深土中,考古發現了新石器時代母系氏族晚期至父系氏族萌芽階段的文化遺跡,證明距今約五六千年酉陽已有農耕活動。巫歌內容表明,漫天洪水后幸存兄妹滾磨成婚,繁衍人類,帶領子孫農耕生息,子孫后輩把他倆作為主神祭祀,祈求佑護,形成巫儺文化,并成為南方文化的核心組成部分,史稱“北儒南巫”。

《晉書·李特傳》稱巴郡南郡蠻地“以鬼道教百姓,賨人敬信巫覡,多往奉之”。朱熹《楚辭集注》(卷二)稱:“昔楚南鄙之邑,沅湘之間,其俗信鬼而好祀。其祀必使巫覡作樂,歌舞以娛神。”風格詭譎的酉陽古歌,是南方古文化在武陵山區延續和衍變的產物,源頭可以追溯到上古時代的巫歌。兩千多年前,詩人屈原沿襲巫歌的形式和敘事,創作出《離騷》、《九歌》、《天問》、《招魂》、《大招》等作品,在文學史上具有標本意義。

酉陽古歌是“梯瑪”(土家族巫師,是溝通陰陽兩界、人文社會世界與虛擬鬼神世界的使者)在祭祖崇拜,祈求豐產和驅邪還愿活動中吟誦或唱誦的文辭,是勞動人民長期積累的自然知識和社會知識的總匯。地處湘鄂渝黔邊區,酉陽受道教影響較早。東漢以后,道教與當地巫師法師活動不斷融合,道教主要神靈也成了巫師法事活動中所請的主神,巫歌內容逐漸發生變化。

明清至民國,酉陽社會生活較為穩定,經濟發展平穩,巫儺活動頻繁,基本上一村一壇,念誦吟唱詩的土家族、苗族和漢族巫儺師及其協助人員比較龐大。這種流傳在方式,傳播宇宙知識系統和群體生存技能。

酉陽古歌數量豐富,內涵深厚,意奇特象,娛神娛人。既有深奧的迷信成分,如土家族最大的民俗活動—跳擺手舞中,請神、酬神、祈神、送神,內容包括人類起源、民族遷徙和英雄傳說等;又有淺顯滑稽的生活氣息,大俗大雅,如為家庭性的驅邪還愿活動,包括申文請圣、迎兵架橋、請水箚灶、懸幡解邪、回神安香、掃蕩踢刀等程序章節。

雖然時間和空間不同,念誦吟唱的形式和內容不盡相同,但都充滿巫風色彩,對世民間以自然崇拜、祖先崇拜和鬼神崇拜為基礎,雜糅著儒、道、佛等成分的祭祀韻文就是近現代的“巫儺詩文”。

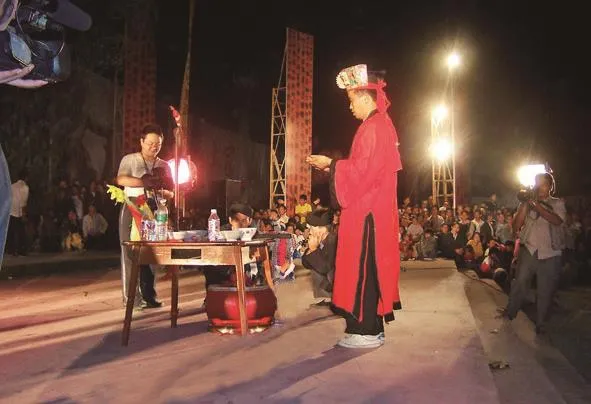

目前酉陽巫儺詩文吟唱念誦大體可以分為三個層面:一是村民基于驅邪還愿自發進行的零星法事活動;二是理論界對傳統文化的田野調查與研究活動。三是政府部門、經濟組織或個人等,對傳統文化的保護開發、娛樂性節目演出、文物收藏等活動。

大俗大雅 寫意生活

酉陽古歌從遠古走來,雖沒有像詩騷史傳那樣登上大雅之堂,卻頑強地生存至今,堪稱南方古文化的寶庫。它存載遠古神話,是南方古文化在武陵山區延續和衍變的產物,分為神靈類和生活類,以民俗活動為載體,融合詩、歌、舞、樂,用吟誦和吟唱兩種界寄予美好的愿望。誦者或威風凜凜、神氣煞煞,傳達靈魂的叮囑,或風趣活潑、灑脫無羈,表達凡人的祈求,風格浪漫詭譎,是一種奇特的文化現象。

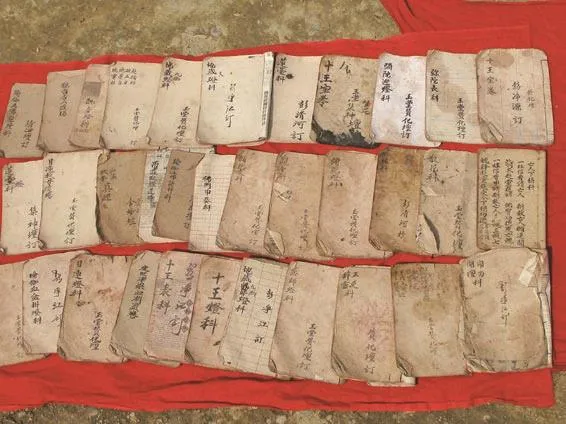

▲ 整理記錄古歌材料

根據調查,酉陽全縣現約有16名度了職的巫儺師和10余名學徒,文化部門已挖掘到巫儺詩文相關資料大略10余萬字,根據內容的不同,分為神靈類和生活類兩部分,其主體門類神靈類詩文最有特色和價值。

酉陽古歌有雙句押尾韻的自由體和兩句一節、四句一節句尾押韻的格律體,多為四言七言句式,穿插連接。有高腔與平腔兩種唱腔,頗有韻味。內容取決于所主持活動儀式的性質,分為神靈類和生活類,其代表作有:風俗詩《藏身躲影》、《鳴鑼會兵》;贊美詩《東岳齊天是齊王》、《來也匆匆,去也匆匆》;訣術詩《一年四季》等。口耳相傳,文辭固定,較少即興創作。

古人以現實世界為藍本,創造出一個五彩紛飛的幻想世界,創造出千姿百態的鬼怪神靈,抒發自己的生活理想、勞動信心和美好愿望。文化傳統不能割裂,作為民間口傳文學,酉陽巫儺詩文雖有一定封建意識,但反映了當時社會的真實面貌,蘊藏著酉陽人對大自然、對人生社會的審美評價,涉及天上地下、人間萬物、歷史事件,甚至生命價值,淵源久遠,精深博大,是一個古老瑰麗的民間文學寶庫。

▲ 酉陽古歌不同內容的詩文

(圖片由酉陽縣文化館提供)

▲ 巫儺師上臺表演