黃昏孤燈等故人

我喜歡懷舊,喜歡老上海斑駁的影像,喜歡上個世紀30年代的貼畫和旗袍,喜歡午后陽光泛起的唱片音響。那濃郁的復古氣息與場面,都免不了一盞昏黃的煤油燈,或是一道晦暗的光影。那時光穿梭在轉瞬即逝的片斷里,蠱惑迷人。

我喜歡那照片里昏暗的燈,帶著些過時的頹廢、固執的守舊以及自賞似的哀傷氣息。我喜歡夜色深重的江面上,漁船里昏黃的燈,絲絲縷縷地透露著漁家生活的簡單與安寧,那濃縮的溫情時時裝點著詩人感性的夢境。如果說照片中的煤油燈,是徐志摩筆下“新月”派必有的道具,而幼時母親在周莊為我買的燭油燈,卻是我曾提著它走過粼粼水鄉幽幽深巷的唯一紀念。想象中那個身著旗袍的我,提著燈走在水岸,仿佛就是正去碼頭接父親回家的鄰家女孩。腳上沾濕的塵土,不小心打擾了小橋流水間的寧靜,卻全然不知。

我曾一度尋找令我真正向往的那盞燈。那是一種讓人怦然心動得頃刻間失神的緣分。然而正像那句詩寫的那樣:“我走過許多地方的路,看過許多地方的云,喝過許多種類的酒,卻只愛過一個正當好年齡的人。”我尋找的路上,一直沒有這盞出現在恰當時間的燈。

我沒有再次為刻意尋找而踏上旅程。與之相反,我回到了故鄉。我不想再尋找那盞燈,那抽象意義上的名詞根本概括不了我的整個夢想與人生。

我回到父親三十年前成長的地方。幾經顛簸與周折,我們終于在黃昏時分踏上了故土,也許是這種熱愛在作祟,我對黃昏時分的故鄉有一種不可名狀的感情。

幾天前的大雨,使這通往家鄉的路,變得泥濘不堪。遲到幾小時回家,父親有些煩躁,有些急切不安。公路旁這次沒有爺爺的身影——我們沒有事先通知他。他這會兒應該正和奶奶在吃飯吧。我們不想打擾他們。我們一路說著舊事,一路迎著飛速更換的夜幕,向家的方向駛去。

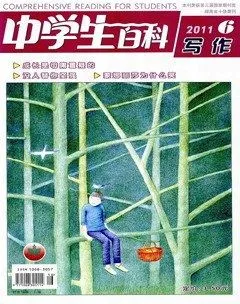

我們終于到達了家門口的院壩石坎下,用剝落的石塊砌成的石階,已經長出了青苔——家里只有兩位老人,走的人大概很少吧。抬起頭的瞬間我看見了家門,看見了那盞燈,橘黃色的燈光從門縫和窗戶里透出,暖暖地把周遭的夜色暈染得溫馨起來,家的輪廓模糊在彌漫著炊煙的夜色里,所有的故鄉情結都濃縮在那盞燈光里。此刻我渴望的心,仿佛像賣火柴的小女孩睡夢中見到的美麗房子

般溫暖。在冗長的尋找之后,驀然回首,在離我的心最近的地方,我見到了那盞讓我心靈濕潤的燈光,原來它來自親情最濃的家。

家里的門虛掩著,不時傳出碗碟碰撞的聲音,那聲音伴著夜幕下各種生靈的低吟淺唱,更增添了鄉村的安寧,如一曲人與自然和諧的小夜曲。

我終于看到了夢寐已久的那盞燈。我驚詫于黃昏下的孤燈竟沒有想象中的悲傷與頹廢,而是呈現出一種祥和與平靜。我終于明白,燈還是一樣的燈,那樣的氛圍,卻是因燈下的人有顆祥和平常的心。所有的疑惑都消失在我抬頭的那一瞬間。

門縫漸漸變大了,我看見了爺爺和奶奶兩人對坐在堂屋間,說著話,吃著飯。顯然對我們的到來,他們還沒有察覺,我不知道那會是怎樣的驚喜,我突然感到鼻子一陣發酸。門沒有關緊,仿佛在等著什么。

我走近尋找已久的燈光,淚已打濕了眼角。我知道推開門的我,笑容一定會很甜。

編輯/梁