身背超大畫幅相機的老人

2011-12-29 00:00:00喬小兵

攝影世界 2011年3期

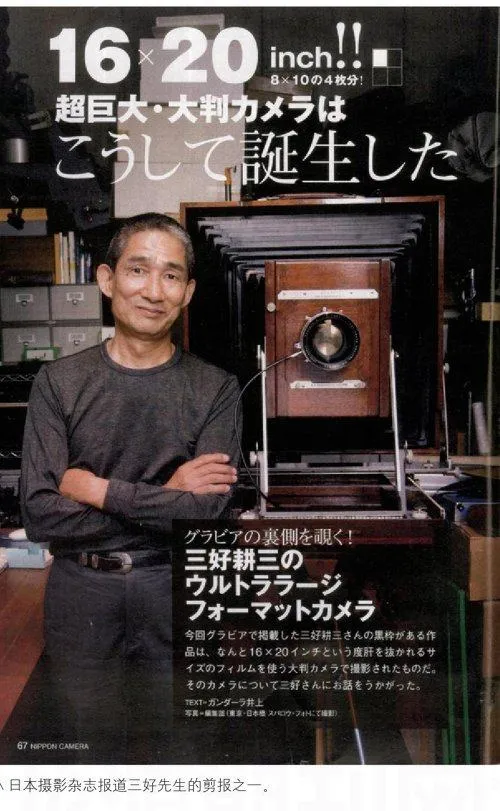

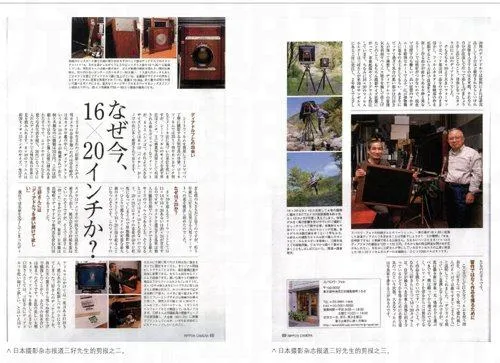

三好耕三(Miyoshi Kozo)先生是日本著名的大畫幅攝影家。自1981年開始至兩年前,他一直身背8×10大畫幅相機,活躍在日本各地。前年,三好先生覺得8×10相機已經不能滿足自己的需求,開始了16×20英寸的超大畫幅相機的攝影。一位年過花甲的老攝影人,不但沒有改用輕型相機,反而挑戰年輕人都望而卻步的超大畫幅相機,僅這一點就使我產生了與這位老人面談一次的愿望。三好先生身上還有一個更為神秘的傳說吸引著我,據說在日本僅有三好先生一位攝影家是真正依靠攝影作品的收入生活的。相傳在近兩三年他任日本大學攝影專業客座教授前,從沒有兼職過按動快門以外的工作,自然也不會有其他的收入。

我與三好先生見面后,首先就問及他改用超大畫幅相機的情況。他笑一笑對我說,原因很簡單,主要是用8×10相機的話,由于自己過于熟練,拍得太快了。而現在不再想拍那么多的膠片了,想把數量控制一下,做得更精一些。

三好先生的體會是年輕時用135或120相機拍攝,雖然每個膠卷可拍十幾幅或三十幾幅,但最終從一個膠卷中也就是選出一幅到兩幅。而用8×10相機拍攝時,同一個場景總要拍上兩三幅。現在已經年過60歲了,沒有必要這樣拍了。面對一個場景經過仔細思考后,只拍一幅就足矣。以前拍8×10時,每年都要拍好幾百張膠片,而現在拍16×20的話,一年最多拍250張左右。量少了,質精了,畫面就更美了。

三好先生還有一個特點就是外出拍攝時,從來都是獨往獨來。也就是說他的超大畫幅相機需要自己一個人背。除了16×20的大相機外,還要帶上7個片夾和三只鏡頭。不用說對一位60多歲的老先生,就是對于年輕小伙子來說,這也可稱得上是重體力勞動了。三好先生的三只鏡頭是360mm、450mm和600mm的大像場鏡頭。它們分別相當于135相機的25mm、31mm廣角和標頭。當我問到三好先生為什么沒有選擇20×24畫幅的相機時,他說16×20是可背得動相機的極限,再大的相機實在背不動了。他言外之意,如果背得動的話,一定會選更大畫幅的相機。

我向三好先生請教了一個技術問題,那就是超大畫幅相機在野外拍攝時,如何克服因風帶來的相機皮腔擺動的問題。相機畫幅越大,皮腔就越大,也就越容易產生擺動。三好先生說他的“秘訣”是找到風的“節奏”。一般情況下,風總是有間歇的。當把構圖,曝光都調整好后,靜下心來注意觀察風的節奏。在風的間歇時按下快門,就基本可以解決超大相機皮腔擺動的問題了。

三好先生對攝影的基本認識是:“攝影的主體結構是由膠片、鏡頭和暗房中的放大構成的。在這個結構中,最重要的是持續而不放棄。”“黑白攝影人往往都是確定拍攝主題后,背起相機出門,回來后就鉆進暗房。我們為自己制定了約束性的條條框框,并且就像苦行僧那樣持續著攝影。”

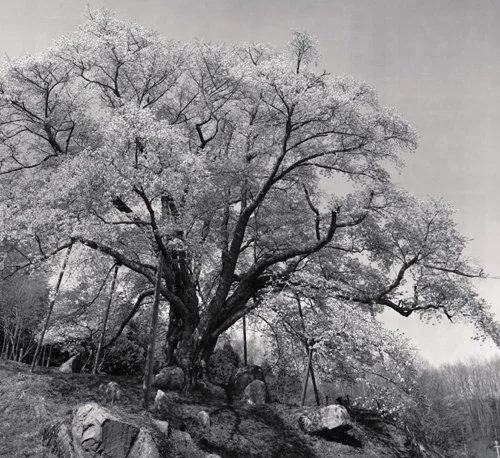

三好先生的一個主要拍攝內容是“櫻花”。這個主題拍攝是從1998年開始的。關于拍攝櫻花的感受,他是這樣解釋的:“我每個春天都要隨著花季北上。我遍訪了各地盛開的櫻花,拍攝自己所喜愛的。櫻花佇立于自然風景中,攝影家總覺得自己與櫻花是再次相會。清晨,當我在櫻花樹下醒來時,周圍沒有賞花人,而僅我一人在靜靜地觀賞著那些美麗的櫻花。每當我再次與櫻花相會時,無論樹下有多少賞花人,我都是以這種心情和狀態面對櫻花。”

聽了三好先生的解釋后,再觀察他的櫻花作品,的確可以讓我們感受到一位通達人生哲理并傾心熱愛自然的老人特有的超然感。

攝影家簡介

三好耕三,1947年出生于日本千葉縣。1971年畢業于日本大學藝術學部攝影專業。1991年作為日本文化廳駐外研修員在美國亞利桑那大學創意攝影中心研修1年后,在亞利桑那州常駐至1996年。目前在東京進行攝影及制作。1986年獲日本攝影協會新人獎,1993年獲柯尼卡攝影獎。自1979年至2010年,在日本及各國共舉行了34次個人作品展并參加了24次作品聯展,作品被各國博物館、美術館收藏。出版物有:《Origin(原始)》(2010年),《In the Road(在路上)》(1999年),《Far East and Southwest: The Photography of Kozo Miyoshi(遠東和西南:三好耕三的攝影)》(1994年),《Grain(種子)》(1977-1998年)。