在影像中感受光和呼吸

2011-12-29 00:00:00喬小兵

攝影世界 2011年3期

我與佐藤時啟(Sato Tokihiro)先生認識的時間并不太長。記得那是在2009年秋,北京中藝影像學校的楊書娟校長給我打電話,說丹德力畫廊正在展出一位日本攝影家的黑白作品,特別棒。之后我馬上去看了。展覽的標題是《光·呼吸》,是佐藤先生的個展。那是我第一次見到他的作品。

后來我查了一些資料才清楚,佐藤先生雖然不是攝影科班出身,但他攝影方面的成績十分顯赫。自1982年至2009年,他在世界各地舉辦過50次個人作品展覽,另外還參加過127次攝影作品聯展,攝影作品被世界上25家美術館和博物館所收藏。

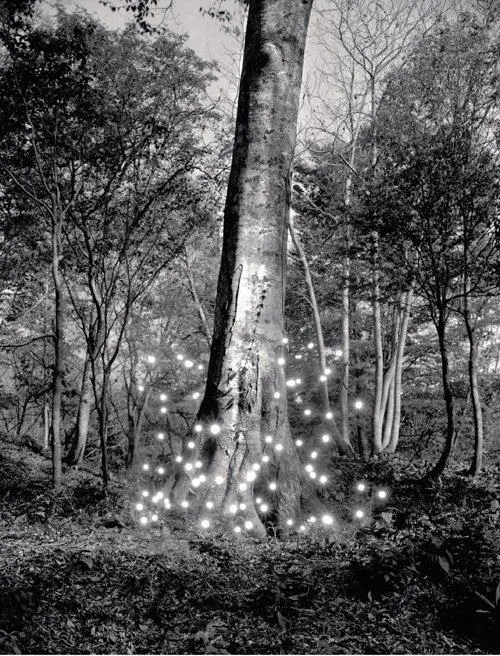

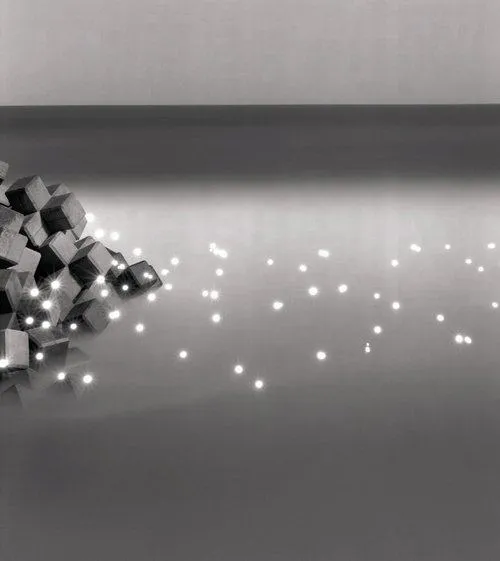

佐藤先生的作品給我的第一個印象就是制作非常精到。《光·呼吸》系列作品分為兩個部分,一個部分是在場景中用光筆繪出了許多線條,另一個部分是在場景中加進了許多光斑。說實話,看過展覽后,當時并沒有完全讀懂他的作品。為了進一步了解佐藤先生的作品,我給他寫了一封信以求說明。第二天我就接到了他的回信,拜讀之后我對作品的構思明白了不少。我征得了他本人的同意,現將此信與大家分享。

喬先生:

首先感謝您能參觀我的展覽。

就您提出的“關于作品名稱的含義”的問題,現回答如下:

我的作品中存在的“光線”或“光斑”是這樣產生的。我把相機的快門設在打開狀態下,在相機前的可見空間中,或是手持“光筆”進行描繪,或是用小鏡子把光反射到相機鏡頭上。

我的光繪和反射過程,如果是晚間拍攝的話,需要三四個小時,即使是在白天拍攝的作品,曝光時間也需要一個小時左右。這是一種十分簡單的動作。換言之,在進行這些工作時,需要在較長的距離上走來走去,或是在水中游來游去。我在做這些運動時,精神狀態始終保持如一,而大腦中的意識則僅僅是自己的呼吸。

就這樣,在作品中呈有光繪效果的位置,一定有我的存在。在那里,我感覺著自己的呼吸,完成著光繪的動作。當然,我的作品深處是道出我的存在。生命的存在,實際上就是通過意識到呼吸而最真實地感受到的。所以我把作品中的基本要素,以展覽名稱形式表現出來,那就是《光·呼吸》。

光和呼吸,二者均為生命中重要的原素,它成為了我的作品中的一大主題。

我的回答可能過于簡單,如果還有何提問請隨時聯系。

請多多關照!

佐藤 時啟

佐藤先生1981年畢業于東京藝術大學雕刻專業,1981年在同一所大學讀完美術研究生課程。后來他又到法國、英國和美國等國家學習、講學和開展藝術研究。目前他在東京藝術大學美術學部先端藝術表現專業任準教授。

2009年底,佐藤先生在東京著名的ZEIT-FOTO SALON畫廊舉辦個展時,我專程去與他會面。在那個展覽上,展出了他的8幅《光·呼吸》系列的新作品。新作品都是用銀鹽紙基相紙制作成50英寸的大幅作品,效果相當震撼。

在日本攝影界,大家對佐藤先生的評價是作品好、人還特別和氣。當我與他一見面,立刻就深深地感到了這一點。他對我的問題是有問必答,沒有一絲一毫大藝術家的架子。

我問佐藤先生為什么沒有選擇比8×10更大的相機時,他笑笑說:“8×10對我來說已經足夠用了,用來制作50英寸的作品也沒有任何問題。還有一個主要的原因,從我的作品中就可以看出,我經常要在樹林中跑來跑去,再大的相機就更不方便了。而且這么多年我一直都是用8×10相機,比較習慣了。”

我又問他:“有人說藝術并不在乎表現形式,所以是不是您沒有必要選擇大畫幅相機呢?”他聽后直接回答道:“當然什么器材都可以搞藝術,但是我的作品經常要曝光一個小時以上,數碼相機不能滿足這個需要。另外,我希望作品有可能制作成大幅圖片,數碼相機也比較困難。我并不排斥數碼技術,但是根據我的需要,現在還只能用大畫幅相機。”

我問他所教的學生們都是使用大畫幅相機嗎。他說不都是。有條件還是用大畫幅相機,但并不一定都有這樣的條件。

我們談了很多、很久,最后我問了他一個比較“尖銳”的問題:“您覺得自己是藝術家還是攝影家呢?”

他說他自己是兼而有之。接下來他還是既婉轉又明確地補充了一句:“我的學生絕大部分都想成為藝術家。”