“杜三峽”——三峽工程攝影人杜華舉

2011-12-29 00:00:00付玲

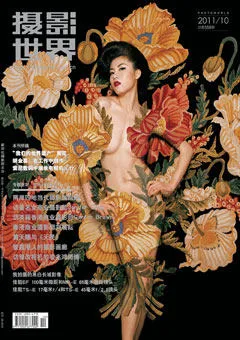

攝影世界 2011年10期

杜華舉是山東人,但不是那種人高馬大的山東人。他鼻梁上架著眼鏡,中等個頭,在湖北時間久了,已經有不少南方人的氣息。杜華舉是新華社攝影記者,因為他長期拍攝三峽工程,有人便稱他“杜三峽”。要說“杜三峽”的故事,還是要從他當上攝影記者開始。

改行當上了攝影記者

杜華舉的老家在山東農村。高考那年填志愿,他不知道該報什么學校。聽老師說本地大學條件不好,他就想上大連財經學院,一是覺得財經專業好,二是離家比較近;至于一類院校,就報了北大、清華等幾個頂尖的大學,想著反正也不可能考上。結果考試成績揭榜,杜華舉文科成績排在山東前50名,被武漢大學中文系錄取了。

1984年大學畢業時,工作還是由國家計劃分配。新華社湖北分社到武大考察招人,學校通知杜華舉到學生科談話。杜華舉記得其中有一個問題是,你在大學主要收獲是什么?他的回答是,思想活躍了,會思考問題了;問到畢業分配意向,他表示不愿留在武漢,想回山東老家工作。學校輔導員說,新華社調動頻繁,不會讓你長期呆在一個地方的。就這樣,信了輔導員的話,杜華舉進了新華社湖北分社。

初進分社,因為大學期間在校報發表過一些文章,被認為寫得不錯,杜華舉被分配當了文字記者。而杜華舉喜歡攝影,他認為照片更真實,為此他自己買了一臺相機。當時分社的一個文字記者羅輝(現任河南分社社長)也是攝影愛好者,倆人一拍即合,羅輝買了一臺放大機。兩個人在分社單身宿舍的衛生間建了暗房,開始了他們的攝影實踐。杜華舉說,他的第一張照片拍攝的是一個農村新華書店的送書員,為拍這個人,他從縣城跟著送書員走了一天。

分社一位老攝影記者聽說了這件事,支持他改行,并向他透露說,攝影組需要年輕人,你去找領導談。1987年,杜華舉從文字記者改當攝影記者。

因為工作關系,我與杜華舉算很熟悉了。杜華舉愛說愛笑,攝影記者扎堆時,他總是不停地說,尤其在推杯換盞時,和誰叫起真兒來便不依不饒。近20年在基層、工地采訪中,照片拍了無數,酒量也練出來了。

2011年夏天,我為了尋找一位當年在中原突圍中逝去親人的蹤跡,到了湖北興山縣。然后輾轉到了秭歸。在三峽大壩處,和杜華舉有了一次長談,才了解了他與三峽的故事。

第一次接觸三峽

1990年秋天,新華社湖北分社攝影記者杜華舉,從總社攝影部接到一個報道任務——去秭歸縣的三斗坪中堡島柑橘經濟帶,采訪相關的經濟新聞。杜華舉聽當地宣傳部門的同志說,三峽工程建設正在重新論證,三斗坪是以后三峽大壩的選址,中堡島正坐落在壩址中心線上。杜華舉知道,修建三峽大壩已經爭論多年,對當地來說,爭論的結果就是多年不搞基本建設,不搞開發。其實,當地的干部和群眾都盼望通過開發,促進經濟、生活各方面的發展。

那一次報道柑橘經濟帶,杜華舉腦子里雖沒有“三峽工程”的概念,但他拍攝了三斗坪鎮中堡島的全景。因當時彩色膠卷緊缺,只拍了黑白膠卷。這是他最初拍攝與三峽有關的照片。

老記者帶著拍三峽

1992年三峽工程通過論證后,新華社攝影部對三峽工程的報道被列入日程。湖北分社攝影組長于澄建帶著杜華舉一起去三峽采訪,杜華舉是當時攝影組最年輕的記者。一同去三峽工地的,還有總社攝影部老記者薛鐵軍。當時,三峽工程處在施工前期,壩區已經成立移民局,壩區征地和施工準備工作已經展開。杜華舉在兩位老記者的帶領和指導下,開始拍攝。

有一次,工地要進行一次大面積施工爆破,爆破時間定在早上五點。因為拍攝的最佳位置在面對爆破地點的江對岸,記者要在前一天晚上過江,而對岸沒有住處,只能在臨時搭建的工棚里湊合一夜,如果遇到早上大霧,也許就拍不到好照片,于是幾個同時去采訪的媒體記者都放棄了去拍攝。薛鐵軍什么話也不說,一個人高高興興地過江去了。薛鐵軍當時已是50多歲了,還有點耳聾,經常帶著助聽器采訪。

第二天一早,果然江面大霧,能見度很差,但是薛鐵軍還是拍了照片回來。杜華舉說,這件事對他觸動非常大,什么叫機會,面對機會又要什么態度,什么叫敬業,老記者薛鐵軍都用自己的言行告訴了他。這件事讓他特別佩服薛鐵軍。

讓杜華舉感受最深的是,新華社是所大學校,一線的記者很注重團隊合作,尤其一些業務能力強,水平高的記者,很大度,從不擺架子,還盡量把機會讓給年輕記者。

1993年下半年,三峽工程正式開工。開工典禮報道,工程指揮部給了新華社三個證兒,其中只有一個可變換拍攝位置的名額,而薛鐵軍、于澄建,還有總社中央新聞組的樊如均等幾個老記者,把這個難得的可移動位置的拍攝證件給了杜華舉。杜華舉說,我第一次拍攝國家領導人,還是在世界矚目的大工程開幕儀式上,老記者就把這么重要的位置留給我!當時的國務院總理李鵬為工程開工揭幕,還有其他領導人出席,于澄建、樊如均耐心教我怎樣拍主席臺上的領導人,我雖然有壓力,但有大家的支持和幫助,底氣很足。

杜華舉拍攝的三峽工程開幕式照片,媒體采用很好。其中一張用魚眼鏡頭拍攝的全景照片被《中國記者》雜志刊登在封面上,那是他的照片第一次上雜志封面。

第一次用數碼相機拍三峽

由于杜華舉對三峽工地已經非常熟悉,大江截流期間,他除了負責安排新華社攝影報道組的吃、住、行,還要想題目、搞策劃,甚至承擔文字記者的采訪工作。為此,當時的新華社攝影部副主任于繼華封杜華舉為“參謀長”。

1997年,為了順利完成11月份大江截流的報道,總社攝影部從年初就開始籌劃。為了搶時效,報道組領了一臺尼康數碼相機,并安裝了XH—200圖片傳輸系統。

10月6日導流明渠通航那天杜華舉很興奮,也終身難忘,他第一次在湖北通過XH—200發出第一組數碼照片。上午攝影部編輯打電話說,照片很好。下午又打電話說,你現在出名了,某領導辦公室打來電話,圖片說明中將導流明渠寬度350米寫成35米了。杜華舉當時操作電腦不熟練,數字少了一個零!幸虧有位審稿人說,關于導流明渠的稿發了三次,編輯應該記住或核實相關數據,這個差錯不能全怪記者,編輯也有責任。

第一次航拍三峽

搞攝影的人有一個通病,就是希望自己的裝備和采訪條件比別人好。當看到央視的飛機在頭頂上盤旋,杜華舉便自嘲是“小米加步槍”。

自嘲歸自嘲,杜華舉總認為新華社沒有三峽工程的航拍照,是一大缺憾。1997年,他先后向分社、總社攝影部有關領導提出了租用飛機航拍三峽工程的設想。時任攝影部經理李根興一口答應經費由部里出。1997年10月,新華社大江截流報道領導小組組長、副總編輯閔凡路到宜昌聽匯報。杜華舉趁機將一直在做的航拍夢向他托出:除非調用軍隊的直升飛機,否則照片難以拍好,而調用軍用飛機非總編室出面不可。老閔一口答應。在總參兩位副總參謀長的大力支持下。1997年11月6日,總參謀部陸航局某部的米-17型直升飛機終于盤旋在三峽工地上空。

按照杜華舉提議,在米-17型直升機肚子下用紅紙貼上新華社字樣。航拍當天,在工地上的工人看到新華社的飛機臨空,情緒激動,歡呼雀躍。

航拍當天有一個笑話,一個號稱擅長航拍老記者提出,飛機航拍很危險,每個人都要用繩子將自己捆綁在座位上,為此分社買了一大捆尼龍繩,登機后大家一度很緊張。后來發現根本用不著,飛機飛行很平穩,當時最多一次飛行了4個小時。通過這次航拍,新華社不僅第一次拍攝到大江截流的現場,還拍攝了從三峽工地到奉節的大量原始資料。

“爸爸為什么總去三峽過年?”

冬季是水電施工的黃金季節。每年春節,三峽工程建設者們都不休息,工地上熱火朝天。工人節日堅持生產、職工吃年飯等一些題材是編輯部需要的,杜華舉也不愿錯過。已經記不清有多少個元旦、春節,杜華舉是在三峽工地度過了。

一個除夕夜,杜華舉的妻子寫了一篇短文:我和兒子佇立窗前,對著茫茫夜空,兒子說,爸爸,祝你新年快樂!說完,兒子噙著眼淚問我,爸爸為什么總到三峽去過年呢?那時候,杜華舉的兒子已7歲,孩子出生后就沒和父親一起過個年。每當別人合家團聚的時候,杜華舉的妻兒卻在體會每逢佳節倍思親的滋味。

2009年6月杜華舉突然一場病,把大家嚇了一跳。當時聽說他做了一個大手術,上午9點推進手術室,到下午2點才出來,光血就輸了1500多毫升!——然而數月后,9月中旬三峽試驗性蓄水時,他就又出現在三峽大壩上了。

“他是三峽照片拍得最多的攝影記者。”

三峽工程啟動階段,從宜昌到位于秭歸的三峽工地路況很差,常常堵車,40多公里的路有時要走上一天。有一次,杜華舉去三峽采訪,路上堵車,等了四五個小時,長途汽車下來換汽車輪渡,到了三斗坪后還要徒步走三四公里才能到工地。

杜華舉每年去三峽采訪十幾次,拍攝移民、大江截流、水庫蓄水、船閘通航、大壩封頂、圍堰爆破……他是三峽工程建設照片拍得最多的攝影記者。杜華舉說:他拍攝的很多題目是與編輯賴向東一起策劃的,賴向東是到三峽次數最多的編輯。

近20年來,杜華舉在宜昌到三斗坪的路上往返數百次。每次都攜帶沉重的攝影器材,長途客車換來換去,路途顛簸,跋涉之艱辛可想而知。

那時的三峽工地,既沒有賓館,也沒有招待所。指揮部有一個攝影干事叫陳鑒,他有一個辦公室兼宿舍,里面有一張折疊床。遇到大事,《湖北日報》、新華社的攝影記者都去找他,只能在他那里打地鋪。

在秭歸,我見到了杜華舉的老朋友,葛洲壩三峽指揮部辦公室的陳鑒。

陳鑒是“老水利”,葛洲壩等水利工程建設時,他就是攝影專職干部,進入三峽后任葛洲壩集團三峽指揮部攝影科長。

陳鑒說,第一次見杜華舉,看他帶著眼鏡,說話不多,斯斯文文,像個知識分子。時間長了,感受到新華社的記者的確嚴謹,大家一起采訪一件事,事后杜華舉一定會從相關部門核實材料。

“杜華舉在哪兒拍,我們就到哪兒拍;杜華舉用什么鏡頭,我就用什么鏡頭。”——這是三峽工地上一些攝影同行的口頭禪,

杜華舉愛動腦子,當時很多攝影記者都跟著他,看他用什么鏡頭,大家都用什么鏡頭,他在什么地方拍什么,大家都跟著拍什么。1994年大江截流航拍,第一次嘗試航拍,陳鑒用標準頭拍,杜華舉用長焦鏡頭調,有些局部特寫構圖非常好,陳鑒說從他那里學到很多。“有一陣,幾個常拍三峽的記者合起來‘搞他’,他用什么鏡頭,大家都用什么鏡頭,他在什么地方拍,大家都跟著在那里拍,大家想看看,我們這么多人還搞不贏你一個人?結果,你不得不服他。”

陳鑒說,杜華舉能吃苦,一次為拍攝三峽工地的全景,他背著幾十斤重的器材,一步步爬上沒有任何保護的100多米高的塔吊機,爬上后手腳發軟,雖然高空有風吹,但是,衣服褲子全濕透了。三峽工地環境比較艱苦,夏天室外氣溫經常超過攝氏40度,高溫下連汗都沒有了。有時候,白天在工地采訪、拍攝,晚上要上山拍夜景,下午五點鐘就要上山找好位置,等到晚上九點鐘再拍。杜華舉有一個毛病,干活特別累了,就睡覺,不吃飯。

在三峽工地,一個工作周期經常是半個月、一個月,特別是二期工程開工后,工期緊,新聞點多。在工地跑新聞,遇到吃飯時,杜華舉隨手向工人要個碗,盛點菜,蹲在一塊就吃起來。有一年春節在工地采訪378集團公司。那里北方人居多,午飯時,杜華舉提出,想去看看過年時職工食堂的伙食。陳鑒和杜華舉到了那里,剛好遇到蒸熟饅頭出鍋,又大又白,看著就喜歡,炊事員就叫他們嘗新鮮。杜華舉是山東人,看著饅頭眼饞,開始不好意思吃,吃了一個挺香,再吃一個,一口氣吃了5個饅頭!十多年過去了,工地上認識杜華舉的人說起他當年吃饅頭的故事,還頗為感慨:一個記者為了采訪,大年初一餓成那樣……

杜華舉在三峽這塊地盤,老少皆稱其“老杜”。在三峽,到處是他的熟人,老杜就是通行證,只要提起老杜,到哪都暢通無阻。

陳鑒說,杜華舉這個人有影響力,有人格魅力,這個魅力能感染我們。所以,只要有重要事情,他們就會保證他采訪、拍照片。有時只有一個機位,也要保證讓他能拍到。工程剛開始,條件艱苦,出去采訪僅有一輛切諾基,七八個人摞在一起,有人干脆坐在別人腿上。當時我自己有一個辦公室兼宿舍,他們來了,就幾個人擠在一起,經常是三個cbHY+I9cNXg4jThHp+3sAJkei3dYCaYWr3bNhwCguVA=人擠著睡在地鋪,十幾年下來感情像是親兄弟。聽說老杜做手術了,三峽的兄弟們都要去看他,為了不讓朋友們擔心,杜華舉都拒絕了……

風雨同行20載,不棄不舍拍三峽

從三峽工程論證到大壩建成蓄水,20年里,杜華舉最多的一年有200天在三峽工地,及時向海內外報道三峽工程建設的每一步進展。他是在三峽工地采訪時間最長的記者,足跡遍布了三峽工地方圓十幾平方公里的每個山頭,拍攝新聞照片數萬張。他先后三次赴巴東與80多歲的老船工同吃住,拍攝了一組反映庫區老船工對大壩建成后憧憬美好生活的專題照片《孤帆遠影三峽情》,《新華每日電訊》頭版辟欄刊登并配發了時任總編輯南振中撰寫的點評,《人民中國》雜志用大量篇幅刊發了全部照片和他撰寫的通訊。在三峽,他踏踏實實地做著一件事:用鏡頭記載當代中國重大工程建設的全過程。總社攝影部一位領導說,對三峽的報道,我從不擔心。這不僅是對杜華舉三峽報道的贊譽,也是對他的信任。

2011年仲夏的一天,杜華舉帶我參觀三峽大壩。頭頂是炎熱的陽光下,腳下是鋼筋混凝土澆筑的大壩,而我心中有個難解的謎團:一個攝影記者,怎么能20年不厭其煩地將鏡頭對著這個人工建造的水泥大壩,是什么力量讓他堅持著這枯燥艱苦的工作?為此我不止一次地追問他。

杜華舉說,在三峽工程重新論證期間他就開始接觸有關科研、論證方面的材料,對三峽工程有了一定的認識,當時他想,如果三峽工程能被全國人大批準上馬,就一定要爭取擔負攝影報道的任務,決不能辜負這一歷史使命,他有著一股火熱的激情。特別是1994年以來,他對三峽工地產生了一種說不出的感情,看到三峽工地就有一種親切感,如果長時間沒到工地上轉一轉、摁幾下快門(這種情況很少),就會覺得生活中缺點什么,總是感到不踏實。

一個記者與三峽工程風雨同行20載,從人生而立到知天命之年,杜華舉和三峽建設相伴,度過了他人生最美好的年華。

不棄不舍拍攝三峽使杜華舉感受頗多,他認為關于三峽工程建設,一直有不同意見和爭論。面對這個舉世無雙的大工程,無論是環境影響、泥沙淤積、防洪蓄水等都是舉世關注的大事。因史無前例,當年設計多是根據物理、數學的模型推演,究竟怎么樣,還要經過歷史、時間來檢驗。他所做的就是全過程記錄,記錄每一個節點,每一點變化。