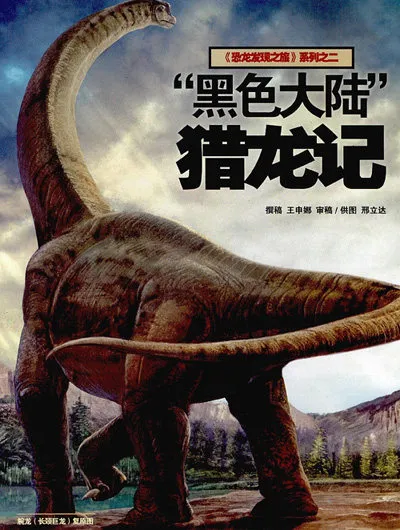

《恐龍發現之旅》系列之二:“黑色大陸”獵龍記

2011-12-29 00:00:00王申娜審稿邢立達

大自然探索 2011年8期

說到恐龍發現,最廣為人知的有美國的“骨頭大戰”,蒙古的“中亞新征服”和中國的“龍鳥之爭”等事件,但對于被后世稱為“20世紀上半葉世界兩大恐龍化石采集行動之一”的“黑色大陸捕獵大腕龍”事件,知道的人恐怕就不多了。

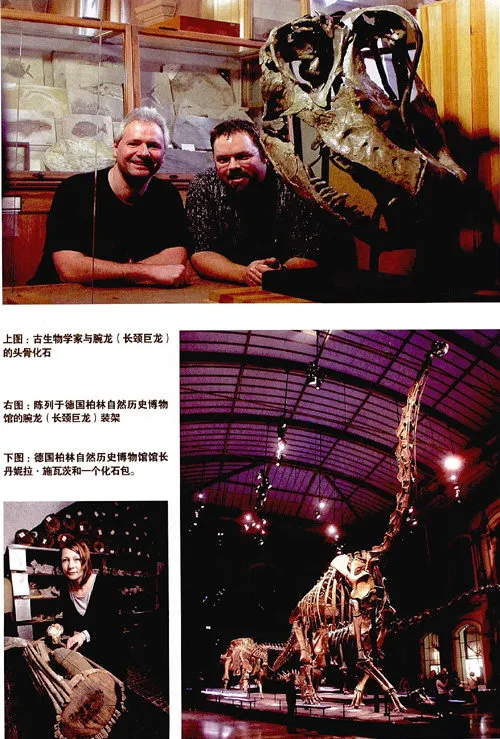

1906年至1913年間,德國古生物學者在東非國家坦桑尼亞的騰達古魯地區進行了一次著名的恐龍化石挖掘,挖掘出了恐龍家族中最大最重的家伙——長頸巨龍!如果大家對長頸巨龍感到陌生,那么對腕龍應該就很熟悉了,長頸巨龍正是腕龍屬下的一種恐龍。腕龍的學名是Brachiosaurus,原意為“臂之蜥蜴”,是蜥腳類的一屬恐龍,生活于晚侏羅紀,可能還包括白堊紀早期。腕龍是曾經生活在陸地上的最大的動物之一,也是最著名的恐龍之一——它幾乎在所有的恐龍電影中出鏡,科學家甚至還用其學名命名了一顆小行星!有趣的是,在過去幾十年里,關于腕龍的大部分研究成果其實都來自于長頸巨龍,包含身長與體重的估計值、顱骨與頭后骨的特征等,而陳放在德國柏林洪堡大學自然史博物館、號稱“世界最高骨架模型”的腕龍骨架模型,其實也已被歸為長頸巨龍。

意外發現

1906年的一天,當時供職于一家探礦公司的采礦工程師、34歲的德國人薩特勒,在坦桑尼亞林迪的卡烏拉河以南地區勘查時,發現了一座外形十分奇特的小山丘。當他走近后才驚訝地發現:這哪里是山丘,分明是一座“骨山”——滿山遍野全是風化后暴露出地面的化石——巨大的恐龍化石!薩特勒在詢問當地土著人后得知,這就是當地著名的“陡山”,當地瓦瑪拉語稱之為“騰達古魯”。

薩特勒將發現巨大恐龍化石的消息很快報告給當時德國斯圖加特自然史博物館的館長、著名地質學家和古生物學家埃伯哈德·弗拉士,后者出于高度的職業敏感性,很快組織了一支考察隊,于1907年抵達騰達古魯。

在弗拉士到達的第二天,薩特勒也帶著他的“非洲軍團”——一支有著90名熟練礦工且裝備精良的隊伍來到騰達古魯。挖掘工作旋即展開。兩支隊伍協同作戰,挖掘進展很快。在“非洲軍團”到達的當天晚上,就在一個半米深的坑內發現了一塊破碎的后肢骨、一塊腸骨和一節脊椎骨(這幾塊骨頭被貼上了“骨A點”的標簽)。在骨A點的附近,很快又發現了尾椎骨、肋骨、坐骨、股骨、脛骨、距骨等。

由于化石挖掘地點長滿灌木叢,影響到挖掘進度,薩特勒竟下令燒掉灌木叢。大火過后,又有了驚人的發現:在骨A點南邊約400米處,發現兩塊各長1.4米的股骨;在東南方向250米處,發現一塊風化嚴重的腸骨和一根幾乎完整的右后腿骨。這塊后腿骨看上去十分粗壯,被人們細心地包裹起來并貼上“骨B點”的標簽。

這些新鮮出土的骨骼化石中至少包括了20塊股骨(大腿骨),每塊重達100千克以上。經過清理、拍照和測量后,弗拉士意識到:如此巨大的恐龍個體,是此前從未發現過的!

為了將這些化石運回德國,必須先將它們從騰達古魯運到港口,然后再裝船海運到德國。但是,從騰達古魯到林迪港口有很長一段距離,如何搬運這些化石呢?這讓弗拉士頭痛不已,他甚至都找不到足夠的挑夫!更要命的是,弗拉士到非洲后因水土不服染上了可怕的痢疾,到挖掘工作的后期,他的病情已經惡化到難以維持日常工作了。在這種情況下,薩特勒從弗拉士手里接過了指揮棒,他帶領他的“非洲軍團”帶著超過30個巨大箱子從騰達古魯出發,花了整整一個星期抵達林迪,在那里將化石重新捆扎、包裝成箱,最后運回了德國。

薩特勒繼續留在當地工作,弗拉士則被輾轉送回德國。回到斯圖加特僅三天,弗拉士便到博物館上班了。不幸的是,痢疾最終還是奪走了他的生命。

再度出擊

弗拉士和薩特勒在坦桑尼亞的考察和發掘雖然斬獲有限,卻圓了德國古生物學家的一大夢想。在英國和美國古生物學家相繼宣布發現巨型恐龍后,德國古生物學家一直都在跟蹤對這些巨型恐龍的研究,卻苦于“巧婦難為無米之炊”。當看到弗拉士和薩特勒在非洲挖掘的化石后,他們沸騰了:非洲騰達古魯,一個絕佳的機會!

1908年春天,柏林洪堡大學的地質學家威廉·馮·布蘭卡籌款組建了一支考察隊,他為考察隊配備了帳篷、野營床、折疊椅和蚊帳,罐頭、蔬菜、香料、土豆和燕麥片,挖掘工具鏟子、鋤頭、錘子,石膏和包裝繩等,還有相機、指南針和溫度計。他任命古生物學家、地質學家沃納·詹尼斯為這支考察隊的領隊,任命來自柏林洪堡大學自然史博物館地質研究所的埃德溫·亨尼格為其助手。這兩位年輕的研究人員當時完全沒有料想到,這趟東非之行將給他們帶來多么奇妙的發現!

1909年4月,考察隊遠涉重洋到達騰達古魯。當隊員們看到漫山遍野的骨骼化石時,他們都驚呆了。亨尼格在日記中寫到:“這是一片真正的恐龍墓地!”

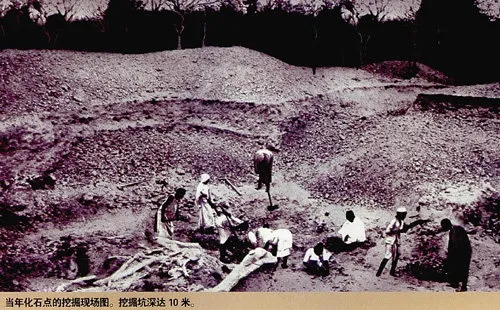

由于化石多深埋在巖石中,單靠隊員們是很難將它們挖出來的,于是詹尼斯和亨尼格雇傭了周圍村莊的村民參加挖掘工作。考察隊為此修建了餐廳、廚房、工具棚和雜物中心,以及可以容納一百多人睡覺的房間。隊員們在最初幾個星期的任務就是,教會村民使用工具挖開灌木叢和地表的圍巖。

4月到10月是當地的旱季,也是一年中能開展挖掘的唯一時段,挖掘工作緊鑼密鼓地進行,大家忙得不可開交,幾乎沒有休息日。每天早晨,挖掘助理便打起小鼓,村民們聽到鼓聲后就帶著工具來到化石挖掘點。他們被分成兩組,每組15至25人,兩個組分工合作:第一組用鋤頭和鏟子清理化石層上方的灌木叢和巖石,一旦發現化石跡象,第二組馬上接手,著手進行挖掘。人們一鏟一鏟地接近化石層,再用錘子和鑿子輕輕挖掘,最后從粉砂巖中取出化石。

這些巨大的恐龍骨骼化石仿佛不樂意離開故土似的,要不就自己破裂開,要不就與周圍的圍巖結合得密不可分。為了避免化石受到破壞,考察隊只能采用非常謹慎的方式:在化石暴露出一半后,立即澆上石膏,做成石膏套,再小心翼翼地從圍巖底部把化石剝離出來。

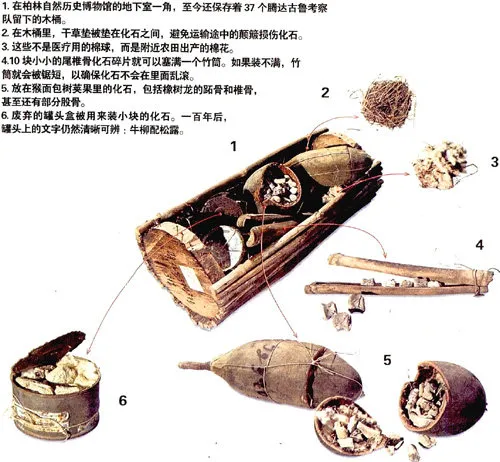

可是,發現的化石是如此之多,如果將所有的都用石膏保護,將大大增加成本,古生物學家和當地技工不得不尋找其他材料來保護化石:曬干的黏土粉、金合歡樹樹膠、空罐頭盒、空心竹子為什么是“空心竹子”呢?因為當地的竹子多為實心,空心的不多。

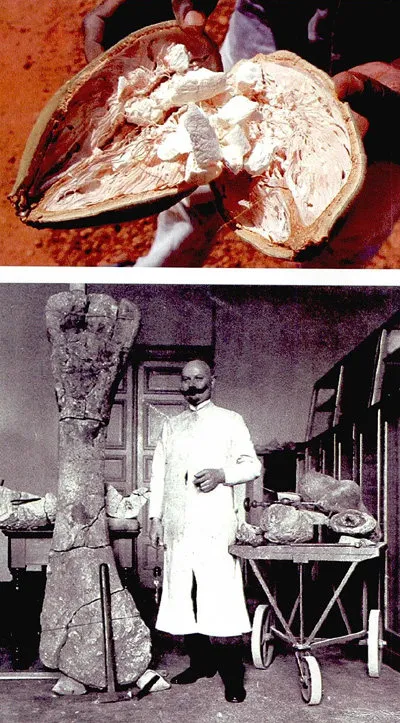

最終解決問題的,卻是非洲著名的“生命之樹”——猴面包樹。猴面包樹屬于錦葵目木棉科,其莢果懸吊在空中,猶如一盞盞小燈籠,是非洲大地上的一道亮麗風景。這些莢果猶如超大號的橢圓形面包,打開木質的果皮,里邊是酸甜可口的果肉。

隊員們將猴面包樹莢果收集起來,除去果肉,然后往里放入用棉絮緊緊包裹的小件化石,再將許多個莢果放入一個木桶。木桶是用細細的實心竹棍圍起來的,兩頭蓋著圓木片,里面可以放入2到3個莢果、幾個罐頭盒,外加幾根空心竹子。

250噸重的戰利品

堆積如山的化石讓詹尼斯和亨尼格喜不自禁,他們甚至放出話來:“你們(柏林方面)應該為此建造一個新的博物館!因為在這整座山上,沒有一個地方是不存在化石的!”可是,先驅者弗拉士遇到的運輸難題同樣擺在了他們的面前——那些裝著化石的石膏包和木桶每件的重量都超過200千克!幸好,村民們伸出了援手,他們頭頂化石,步行穿越64千米的灌木地和森林,花了三四天時間抵達林迪港口。在港口,化石被放入木箱,裝上帆船,最終送上了定期往返德國柏林的輪船。

超過5000件骨骼化石被陸續運回德國,包括10多個全新的恐龍種類:蜥腳類的腕龍、叉龍和詹尼斯龍,非洲劍龍類的釘狀龍,小型鳥腳類的橡樹龍,還有一些肉食龍。其中,一塊長達2.1米的腕龍肱骨迄至今日仍然是世界上發現的最長的化石之一。而在1910年雨季來臨時發現的一塊腕龍頭骨,更是對德國科學家在當地辛勤工作的終極獎勵——這塊極其珍貴的頭骨為后世了解蜥腳類恐龍的頭部構造做出了重要貢獻。

詹尼斯和亨尼格的成績有目共睹,可是,由于資金匱乏,德國科學家在“黑色大陸”的獵龍行動于1913年1月宣布結束。重達250噸的珍貴化石堆滿了柏林洪堡大學自然史博物館的房間、走廊、地下室和院子,工作人員足足花了40年時間才完成了對這些化石的清點和整理,而不少猴面包樹莢果至今還沒有被打開,不少小件化石還未被科學界所完全認知。2009年,德國柏林自然史博物館舉辦了一系列活動,其中一個活動就是當眾拆開百年前發現的長頸巨龍的“果實化石包”,令觀眾們目瞪口呆。

時至今日,對這批化石的修理和描述工作仍未完成。科學家對“黑色大陸”上的恐龍動物群僅僅得窺一斑,而更多恐龍的遺骸仍隱藏在騰達古魯的大地中,等待著新時代的英雄去探索和發現。

腕龍檔案

中文名稱: 腕龍

拉丁文名: Brachiosaurus

生存年代: 晚侏羅世

化石產地: 美國,葡萄牙,坦桑尼亞

體形特征: 長26米

食性: 植物

種類: 蜥腳類

釋義:長臂蜥蜴

腕龍是大型恐龍之一,生活在晚侏羅世,其身長可達26米,高12~16米,重33~88噸。腕龍的前肢比后肢高大很多,這樣能幫助它支撐超長脖子的重量。由于肩部聳起,腕龍的整個身體沿肩部向后傾斜,這種情況在現在的某些高個兒動物如長頸鹿的身上還能看到。腕龍的每只腳上有5個腳趾,前腳的內側長有大爪子。

腕龍的肩膀離地大約5.8米,當它高揚起頭時,其身體高度可達12米以上。不過,一些古生物學家認為它不會讓腦袋抬舉太久,因為那樣做會給頭部供血造成很大困難。腕龍、迷惑龍、梁龍的鼻孔都是長在頭頂上的。這么高大的動物要采食高樹上的枝葉,當然是很容易的。

與其他巨型植食性恐龍一樣,它有巨大的身軀、很長的脖子、小腦袋和長尾巴,頭頂上的丘狀凸起就是它的鼻子。一個巨大、強健的心臟不斷將血液從它的頸部輸入小腦。一些古生物學家認為,腕龍也許有好幾個心臟來將血液輸遍它龐大的身體。沿著頸椎,發達的肌肉幫助支撐它的頭。腕龍依靠長長的脖子,摘取其他植食性動物夠不著的樹葉,就像今天的長頸鹿。腕龍有發達的頜部,上下共有52顆邊緣鋒利的牙齒,可夾斷嫩樹枝和樹芽。腕龍每天需要進食大量食物,才能保證它龐大身體生長和四處活動所需的能量。一只大象一天大約能吃150千克食物,而一只腕龍一天大約能吃1500千克,是大象食量的10倍!腕龍可能每天都成群結隊地在一望無際的大草原上游蕩,以尋找新鮮的枝葉。

腕龍是如何被發現的呢?1900年,埃爾·里格斯在美國科羅拉多州西部的大峽谷首次發現腕龍化石,但并不完整。1903年,他將這種恐龍定名為“腕龍”。1907年,德國人薩特勒在坦桑尼亞找礦時意外地發現了一堆巨大的動物骨骼化石,后經整理后組裝成幾具恐龍標本,其中一具非常完整,長23米,頭距地高達12米多,它就是長頸巨龍,腕龍屬下的一種恐龍。這具巨大的骨骼化石陳列在德國斯圖加特自然史博物館,雖經兩次世界大戰的紛飛戰火,卻完好無損地保存了下來,現在每年都有成千上萬的游客前去參觀這具迄今世界上最高最完整的恐龍化石。