我居然能畫到今

2011-12-29 00:00:00陳丹青

南都周刊 2011年10期

一切都被規定了,何來責任?

南都周刊:這些年,你和這個國家的關系怎樣?

陳丹青:我是北京一介合法居民,這就是我與“國家”的關系。

南都周刊:你曾寫過,出得國門,“整個人自由了,但關鍵是,接下來,你拿自由做什么?”而回國后呢,稱心如意嗎?

陳丹青:回國后得到部分言說自由,雖然每本書、每篇文章,都會奉命刪除若干字句,但仍然能夠言說,能夠出版,尚未被完全禁止。這就好,這就是國家的進步,至少進步到略微接近—注意,我說的是“略微接近”—上世紀二三十年代的言說狀況。

我不覺得住在這國家“不稱意”,不覺得有離開的理由。

南都周刊:十年后再回想,清華事件算是你這十年中關鍵的一個轉折點嗎?

陳丹青:沒那么嚴重。辭職只是私事,談不上轉折點。媒體渲染這件事,不是因為我,而是全社會對教育不滿。但大家都知道,不會有一件事、一句話,足以使今日教育發生“關鍵的轉折”。

南都周刊:清華事件之后的公開發言,是基于對時代的責任感嗎?

陳丹青:一個人被要求做他厭惡嫌煩的事,于是犟了幾下,罵了幾句,就算責任感?太嚴重了。事實是,雖然我曾被封為“責任教授”,卻不知道責任在哪里:一切都被規定了,我連續四年招不到半個研究生,何來責任?

南都周刊:現在的你,多被人看見的一面是寫作,畫畫是否已不能完全表達自己?

陳丹青:我不能畫一幅畫表達對考試的怨恨。就算能,那一定是很糟糕、很滑稽的一幅畫。

我只是拼命別受社會的影響

南都周刊:對于時間,你現在是否有種緊迫感?

陳丹青:活到近六十歲,瞧著時間少下去,頂多有點蕪然,談不上緊迫感。誰不會老下去呢?

南都周刊:你曾說,中國一百年來,整體看,除了個別人物,沒有哪一代是自我完成—要不給時代糟蹋,要不自己糟蹋。那么,嚴苛一些地看待,你算是被糟蹋的其一嗎?

陳丹青:我的父輩,全被糟蹋了,就是說,在他們的壯年,二十幾歲到將近五十歲,都在挨整,或者整人,都在荒謬的歲月中,荒廢一生。我很幸運,青少年吃點小苦,壯年晚年在做自己喜歡的事。不,我可沒被糟蹋,雖然我也并未“完成”。

七零后、八零后、九零后仍在被糟蹋。他們還在考政治,考外語,就是不折不扣的被糟蹋。無可自救,只有熬。若干家伙可能會脫穎而出,大部分都給廢了。

南都周刊:面對你在社會中產生的巨大影響力(也許你無意于此),你是否有給自己祛魅的打算?

陳丹青:我可從未想象自己在社會上有“巨大的影響力”,歸國十年,我只是拼命別受社會的影響。

南都周刊:對于話語權這個東西,你怎么看?

陳丹青:我有一小點“話語權”——假使“這個東西”是指我能夠發表一點言論的話——全是你們媒體上給我的。近年我在自行減少這類權力,我要省時間畫畫。

南都周刊:當時査建英初見你,覺得你是一個三十出頭面容俊秀的男子,侃侃而談雄辯之至,一個作畫之人,口才如此之好!這是你心中的自己嗎?

陳丹青:你大概沒見過真正有口才的家伙—查建英可能也見得少——我哪里算是會說話的。有些講演我事先要花十幾天準備講稿,有些上臺信口胡說,實在太差了。不過我不太在乎。差就差,人不可能裝得比他自己更好。我也不知道我“心中的自己”是怎樣的。我沒那么自戀。

南都周刊:“文革”記憶對你看待當下的中國起到什么作用?

陳丹青:那些記憶的作用是:“文革”的有些部分,例如嚴重的匱乏,例如國家和社會形態的全盤失序,總算過去了;另一部分“文革”遺產,例如瘋狂,例如人性的扭曲,例如公然的野蠻,從未終止,而且發揚光大,變本加厲:“文革”時期沒人自焚,沒有黑磚窯,沒有小姐,沒有嫖客,更沒有哪個群體,尤其是官僚群體,忽然發不義之財,而且上億。

南都周刊:你怎樣看待自己在這十年的成長?如果說有成長的話。

陳丹青:到我這歲數,什么成長不成長,只是在老下去嘛。

能活著,能畫畫,就是福氣

南都周刊:你在《退步集》中回顧1978—1980年的中央美術學院,算是當代藝術家打撈起來的極珍貴的記憶,對比彼時和今日,藝術及藝術家存在的依據是什么?

陳丹青:中國絕大部分藝術家的“存在依據”,即中國仍然是社會主義國家。在其他國家,別說歐美,就是印度中東南美,藝術家只是個體,沒人管飯,自生自滅。成功的優秀的藝術家,全社會尊敬,差的藝術家,請便,你自己玩。

南都周刊:你曾在紀念徐悲鴻的發言中說,他之所以為大師,是天時地利人和,亦可反推,對這個時代,你曾否生出失落?

陳丹青:不失落。我沒想當大師。我居然能畫到今天還在畫,謝天謝地。

南都周刊:談及徐悲鴻時,你也曾對畫家乃至藝術家的身份地位問題發表過意見,在你看來,藝術家應該在這個社會中得到怎樣的待遇和尊重?

陳丹青:真正好的藝術家,自會得到尊重—隨便哪種社會,隨便哪個時代—徐悲鴻當年的地位,因為“當年”,道理我已說過了。

南都周刊:歸國十年,你是否做到重新認識身處藝術中的自己?

陳丹青:是的,我重新看待自己。我沒想到寫了這么多。沒想到。

南都周刊:有一次講座你說,“我現在算是處在一個低潮期”,這是一個藝術家自我規避的后果,還是自然來臨的?這會否令你低落,你會認為自己正在錯失這個時代的一部分么?

陳丹青:什么叫做藝術家的“自我規避”,我沒想過。“低落”常會有,一陣子不畫畫了,顏料擠出來,一筆筆開始畫,手很生,情緒就會低落,覺得這手不是自己的。如此而已。你得畫下去,慢慢又會了,順了,如此而已。我錯失很多,但錯失又怎樣呢?我沒要那么多。能活著,能畫畫,就是福氣。我要求很低。

南都周刊:對自己在藝術上的其他可能性,還會繼續探索嗎?對于可能要面臨的創作靈感和激情的消逝,有恐懼感嗎?

陳丹青:藝術不是“探索”。至少對我不是。我不用“探索”這類詞,太文藝了。創作、靈感、激情,也太文藝了,十五歲時讀到這類扯淡,也許會激動吧。

當然,畫得不好,會不開心—恐懼倒不至于—但會繼續畫。對藝術,我只有一個態度,就是,保持做。

輕蔑藝術的是權力

南都周刊:你曾說,對于當代藝術,重寫美術史是要緊的,重寫的可能性有多大?

陳丹青:不少事正在重寫,大幅度重寫,但對這些重寫,恐怕還得重寫。但我不知道什么時候,由什么人寫,寫成怎樣。

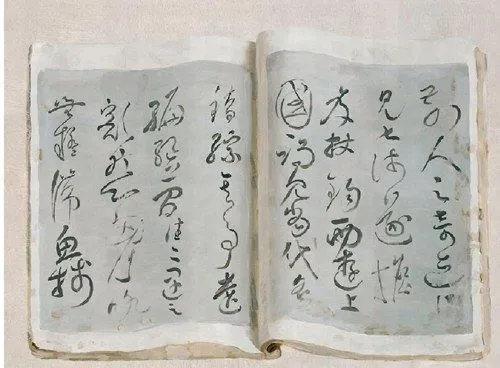

南都周刊:如果說“《西藏組畫》完成國家立場到個人立場的轉變,當時完全憑直覺,憑本能……”,后來你在藝術上也幾經轉變,三聯畫、畫書、畫照片等等變化,應該不僅僅憑直覺吧?

陳丹青:開初和最后,都靠直覺,中間的過程,什么都得動用,要想,要比較,要學習,要掙扎,尤其是,反反復復的工作。

南都周刊:年輕的時候相信藝術至上,但是后來漸漸明白,“有什么東西超乎于藝術之上,比藝術更有意義。”比藝術更有意義的,是什么呢?

陳丹青:我說過這意思嗎?也說得太文藝了。

一定有比藝術更有意義的事物,更有意義的時刻。前提是,藝術必須在,不然人活著一點沒意思。

南都周刊:你評價藝術在今日中國的待遇,“是對藝術的輕蔑,深刻的輕”,那么當代中國,藝術家算老幾?

陳丹青:輕蔑藝術的是權力。你瞧,文化部等于唱歌跳舞部,排在多后面啊,遠遠不如財政部能源部之類—不過我不知道有沒有能源部—可是在中國,藝術家很算“老幾”。你知道嗎?部分藝術家是國家官員,部分藝術家則和官員是鐵桿朋友,不然送禮這一大塊怎么辦?

在歐洲,一座城,甚至一國,頂頂榮耀,永遠榮耀的,是某位藝術家的名字,莫扎特、畢加索、達·芬奇、雨果、狄更斯……蘇聯極權時代,也到處樹立舊俄文學家的雕像。可是日常對藝術家,就當他是個藝術家。中國則相反,國家層面,今古藝術名家不過是名列尾端的小擺設,活著的藝術家,倘若知名,則是搖錢樹、活招牌,而這些藝術家瞧見當官的,腿就軟,臉就笑,肉麻的話,可以編詞典啊。

南都周刊:你出道很早,1982年就去了美國,與同時代的人一下子拉開很大距離。當時作為“后文革繪畫”參與者,是一種怎樣的感覺?

陳丹青:1982年,甚至1981、1980、1979年出國的人,太多啦,我認識不少,在紐約或芝加哥或隨便什么州混著,聚一堆,和在北京上海一模一樣,太沒距離了。

我算是“文革”繪畫最后一批作者,又莫名其妙成了所謂“后文革繪畫”的某一個。但這都是現在說出來的名堂。當時有塊畫布分配給你(當時組織分配畫布和顏料,我們根本買不起),繃起來,讓你畫打倒林彪“四人幫”或者隨便什么人,你就高興得一塌糊涂,跟狗一樣,你扔塊骨頭,尾巴就一個勁地甩啊。

南都周刊:無論是在國內還是在紐約,你都強調一種姿態上的“逸出”,這種姿態,是有意為之么?

陳丹青:我不知道我是否“逸出”,我只看見太多老朋友渴望介入—入個黨啊,有個職位啊,哪怕露個臉—都來和我商量,對我訴苦。我沮喪的是,多少當年一起玩的刺頭兒、搗蛋鬼,如今蔫了、認了,或者,身居官位,拿份稿子念念,還是那張臉,完全不敢認了。有位將近四十年的老朋友——我認識他時他才十幾歲—那么哀懇地對我說:丹青啊,帶我玩玩吧,有什么展覽叫上我吧。我說,我不辦展覽的。他好痛苦,五官所有部分皺起來。我今年真得幫幫他。

在中國,今古藝術名家不過是名列尾端的小擺設,活著的藝術家,倘若知名,則是搖錢樹、活招牌,而這些藝術家瞧見當官的,腿就軟,臉就笑,肉麻的話,可以編詞典啊。