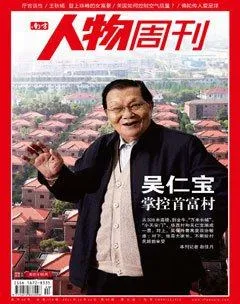

“天下第一村” 大家長

11月10日,華西村形象宣傳片結束了在美國紐約時報廣場為期兩個月的亮相。兩個月來,每天50次的播放頻率,刺激著世界各地到此的行人,傳遞著華西村跨出國門的雄心。

這期間,華西村建村50周年慶典辦得轟轟烈烈。投資30億建成的328米高樓比肩北京最高樓;樓內置一頭重一噸、價值3億人民幣的金牛,加上各種裝飾,整幢樓價值近五十億;而村后龍砂山上的“萬米長城”、“小天安門”和“美國白宮”,是來華西村游覽和學習的國人眼中的神奇景觀……隨著“大華西”并村,從0.96平方公里擴張到35平方公里,“天下第一村”即將徹底改寫它的身份,它將不再是一個村,它的目標是成為“華西新市”。

吳仁寶治下的華西村一直以來飽受爭議。他被認為是這個“獨立王國”的“國君”。各種具有象征意味的建筑與行為,是吳仁寶及華西村在經濟成功之后的一種資本轉化,如同富人的成功總要通過慈善和捐款來轉化一樣,他需要這種表征:把經濟地位轉化為另外一fe5d05a69e38582f90e1a21ad0107f5e8db30a7562dacd106436769576d07048種地位。

對于只讀過幾年私塾,卻執掌一個村級政權四五十年的吳仁寶來說,他從沒想過自己會有這樣的成就。

自1961年建村以來,這個面積不足一平方公里、1600多村民連吃飽飯都困難的村莊,蛻變為2010年銷售收入512億元、人均純收入8.5萬元的超級企業集團,村民都變身為股份持有者。

嚴格說來,華西并不是完全的社會主義,因為它有嚴苛的村規民約;它與純市場經濟的股份制也不同,村民的股份無法抽回,如果離開,一切浮華轉瞬成空。因此,華西村注定是一個無法復制的成功。

在這個典型背后,鮮為人知的是,華西村已經成為吳仁寶家族控制的企業。有研究者統計后指出,吳仁寶4個兒子可支配的可用資金(可用資金被定義為扣除所得稅后的凈利潤)占華西村資金總量的90.7%。(據《北京青年報》2003 年7 月17 日)

從黨內職務來看,華西村黨委的五十多人中,“以吳家為核心的圈子達到36人,占黨委總人數的72%”(2003年07月16日《21世紀經濟報道》)。有學者整理了42年來華西歷任村干部的名單,一個不變的事實是,華西村最高掌權者始終是吳仁寶。

吳仁寶曾經說,“如果我吳仁寶搞個體,華西這些財富就是我一家的了。”

但是,華西并沒有走上這條路,他們現在還在堅持集體主義道路。本刊記者曾和吳仁寶及其兒子輩、孫子輩的人交流,感受到他們思想活躍、眼界開闊,與很多現代市民不同的是,他們頭腦里集體不散的意識非常強烈。

學者指出,吳仁寶之所以能在華西屹立50年不倒,關鍵在于“兩頭保持一致”:對底下,一定滿足他們(的需求),不斷地滿足他們,總是比外面超前;對上面,他有著高度的政治敏感,永遠走在時代前列。

吳仁寶在學大寨時期辦工廠,在“蘇南模式”鄉鎮企業初興之時開始走集體股份制,在鄉鎮企業式微之際搭起海運、航空、金融、旅游的轉型平臺;政治上則從政治掛帥的年代,集體主義的“主體思想”勇立潮頭,一路先進“典型”……

但是集體的不朽如同南街村的“永動機”一樣,令人生疑。84歲的吳仁寶說村民希望他活到1000歲,但這只是一個美好的愿望。隨著“一分五統”政策下的并村擴張,“拆遷”矛盾在這個“集體王國”中也日益凸顯。

如學者所言,華西村和吳仁寶迎來了“后集體主義時代”的各種挑戰。以家族掌控的集體,能否不朽?吳仁寶作為華西村的精神和物質領袖能否不朽?他的后來者能否順當地安排吳仁寶留下來的政治、經濟乃至道德遺產?這一傳奇還能持續多久?

只有時間能給出答案。