日本九七式20mm反坦克步槍昭示(下)

2011-12-29 00:00:00三土明光

輕兵器 2011年13期

九七式配用的彈藥

九七式反坦克步槍使用專門設(shè)計(jì)的20×124mm彈藥,常用的有九七式穿甲曳光彈、九八式高爆曳光榴彈、一〇〇式穿甲曳光彈、一〇〇式高爆自炸曳光榴彈以及空包彈、訓(xùn)練用惰性彈等輔助彈種。其中九七式穿甲曳光彈和九八式高爆曳光榴彈是早期彈種,前者主要用于射擊裝甲和有防護(hù)目標(biāo),后者主要對(duì)付軟目標(biāo)。

九七式穿甲曳光彈

該彈屬動(dòng)能彈,彈頭內(nèi)不含引信和炸藥。彈頭為黑色,但在彈頭體圓柱部分有一條白色色帶為識(shí)別標(biāo)志。彈頭由彈頭體、彈帶、曳光劑和底螺構(gòu)成。彈頭體為整體車制而成的弧形平底尖頭形,頭部弧形根部處為前定心部。黃銅彈帶套在彈頭后部的彈帶槽內(nèi),彈帶寬僅5mm。彈帶下部的彈頭體圓柱部還有一道弧形溝槽,裝配時(shí)彈殼口部被壓入該槽內(nèi),以此來提高拔彈力。彈頭底部鉆有曳光劑孔,依次壓裝有曳光劑和引燃劑。底螺的中心帶有小孔,用來減小發(fā)射時(shí)曳光劑受到的沖擊,防止因藥劑破碎而影響曳光劑性能。

該彈采用無凸緣瓶形黃銅彈殼,配用專門的博克賽底火。底火由底火殼、底火臺(tái)、底火帽、傳火藥和蓋箔組成。底火擊發(fā)后火焰從傳火孔通過,先點(diǎn)燃傳火藥,傳火藥燃燒產(chǎn)生火焰,引燃蓋箔并進(jìn)一步點(diǎn)燃發(fā)射藥。底火帽、底火殼以及彈殼之間均以環(huán)鉚方式進(jìn)行加固,防止發(fā)射時(shí)脫落。

九八式高爆曳光榴彈

該彈是九七式反坦克步槍常用的另一種彈藥。其彈頭為弧形平底式樣,由九三式瞬發(fā)小型引信、炸藥和彈頭體組成。彈頭體為圓柱形,頭部車有一小段定心部。黃銅彈帶寬度較窄,彈帶下部的彈頭體上也車有一道弧形緊口槽。彈頭頭部裝有引信,上半部分空腔內(nèi)裝填有炸藥,下半部分為曳光劑室,壓有曳光藥劑和引燃劑,底部由與九七式穿甲曳光彈類似的底螺壓緊。彈頭體為黑色,在定心部附近有一圈紅色色帶,彈頭體圓柱部中部還有一圈綠、黃雙色色帶,上下兩圈之間印有白色的“九八式”字樣。

九三式瞬發(fā)引信是一種半保險(xiǎn)型小型引信,配用在部分日制反坦克炮、航炮和高射炮榴彈上,在20mm榴彈上一直使用到被一〇〇式瞬發(fā)引信所取代。九三式瞬發(fā)引信由黃銅制成,分為上、下引信體兩部分。該引信的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單,無自炸機(jī)構(gòu)。

一〇〇式穿甲曳光彈

一〇〇式穿甲曳光彈的彈頭材料分為三類:第一類用較軟的廉價(jià)普通鋼材制成,彈頭表面除彈帶和白色印字外,全部為黑色;第二類是中硬鋼彈頭,有一定穿甲能力,但不及標(biāo)準(zhǔn)穿甲彈,彈頭同樣為黑色,在彈頭體圓柱部中間位置有一條綠色識(shí)別色帶,彈頭體印字也為白色;第三類為硬鋼彈頭,彈頭材料為材質(zhì)較好的合金鋼,并經(jīng)過熱處理,穿甲能力最好,其彈頭圓柱部中間位置有連在一起的一圈綠、白雙色色帶,其中綠色色帶在上方,彈頭體表面用白色油漆印有“一〇〇式”等字樣。

第一類彈主要用于射擊訓(xùn)練,后兩類用于作戰(zhàn),充分體現(xiàn)了日本人的精打細(xì)算。

一〇〇式高爆自炸曳光榴彈

一〇〇式高爆自炸曳光榴彈彈頭為弧形頭部圓柱體平底式樣,自上而下分別由引信、彈頭體、主裝藥、自毀藥管、曳光劑和底螺組成。彈頭體上部車有定心部,下部裝有較窄的黃銅彈帶,彈帶下部設(shè)計(jì)有緊口槽。彈頭體中間加工有一個(gè)裝有自毀藥管的帶孔隔板,將彈頭體空腔分為上、下兩部分,其中上半部分裝有主裝藥和引信,下半部分壓有曳光劑。曳光劑的頂部與自毀藥管下部的傳火藥接觸,曳光劑底部同樣由底螺壓緊。

相對(duì)于九七式穿甲曳光彈和九八式高爆曳光榴彈,一〇〇式高爆自炸曳光榴彈的曳光劑裝填較多,可以在遠(yuǎn)距離上仍然維持曳光效果。因?yàn)椋搹検且揽恳饭鈩┤紵巾敳亢笠甲员幑苓M(jìn)而使彈頭自毀的,如果曳光劑太少,會(huì)使彈頭過早爆炸,不利于射擊遠(yuǎn)處目標(biāo)。

一〇〇式高爆自炸曳光榴彈彈頭體為黑色,在彈頭定心部下方有一圈紅色色帶,彈頭體圓柱部中部有一圈綠、黃雙色色帶,其中綠色在上方,彈頭體表面還印有白色的“一〇〇式”和年份等銘文。

該彈使用了一〇〇式瞬發(fā)非保險(xiǎn)型觸發(fā)引信,體積比九三式引信更小,結(jié)構(gòu)更簡單,同時(shí)增加了彈頭自毀功能。該引信頂部有蓋箔密封,用以防止彈頭在飛行時(shí)因雨滴撞擊等原因而導(dǎo)致早炸。該引信的保險(xiǎn)完全靠離心力解除,發(fā)射瞬間彈頭加速向前飛行,擊針會(huì)向下運(yùn)動(dòng)壓緊離心子,以此形成膛內(nèi)保險(xiǎn)。彈頭出膛后,彈頭不再加速,而靠慣性向前飛行,擊針不再緊壓住離心子,離心子會(huì)在彈頭旋轉(zhuǎn)形成的離心力作用下,壓縮離心子簧,進(jìn)而解除對(duì)擊針的限制。彈頭碰撞目標(biāo)后,彈尖部首先破壞,擊針下壓刺發(fā)火帽,最終引爆彈頭。如果未能碰撞目標(biāo),曳光劑燒完后會(huì)點(diǎn)燃彈體中部的自爆藥管,進(jìn)而使彈頭爆炸自毀。

除上述彈種外,九七式反坦克步槍使用的輔助彈種還包括安裝有木質(zhì)彈頭的空包彈和整體車制而成的惰性訓(xùn)練彈,但這類彈藥比較少見。

九七式的使用方式

及實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷

九七式反坦克步槍在使用時(shí),首先需要選擇和構(gòu)筑發(fā)射陣地,然后將前、后攜行架取下,將兩腳架和后駐板調(diào)整到合適的位置并固定好。副射手打開防塵蓋,裝入彈匣。當(dāng)目標(biāo)出現(xiàn)后,射手裝定表尺,并后拉拉機(jī)柄到位,使槍機(jī)處于待擊位置,瞄準(zhǔn)目標(biāo)后即可進(jìn)行射擊。

該槍為開膛待擊。扣動(dòng)扳機(jī)后,阻鐵被下壓、釋放槍機(jī),槍機(jī)在兩側(cè)復(fù)進(jìn)簧推動(dòng)下向前運(yùn)動(dòng),經(jīng)過彈匣時(shí)推出一發(fā)新彈。當(dāng)槍彈完全入膛,槍機(jī)抵住彈尾后停止運(yùn)動(dòng),而抽殼鉤會(huì)越過彈殼底緣、抱住彈殼。此時(shí)槍機(jī)框繼續(xù)向前運(yùn)動(dòng),并在閉鎖斜面的作用下,逐漸將閉鎖塊推向上方,直至與機(jī)匣內(nèi)側(cè)左右的閉鎖塊頂鐵接觸而使槍機(jī)閉鎖。隨后槍機(jī)框走完一個(gè)較短的自由行程,進(jìn)而推動(dòng)擊針擊發(fā)底火。當(dāng)彈頭經(jīng)過槍管導(dǎo)氣孔時(shí),一部分火藥燃?xì)馔ㄟ^導(dǎo)氣箍進(jìn)入導(dǎo)氣管,并經(jīng)前固定箍分別進(jìn)入左右活塞筒內(nèi),推動(dòng)活塞/槍機(jī)框向后運(yùn)動(dòng)。槍機(jī)框先走完一個(gè)較短的行程,同時(shí)將擊針從槍機(jī)內(nèi)稍微向后帶出一點(diǎn),隨后槍機(jī)框上的開鎖斜面與閉鎖塊上的開鎖斜面作用,使閉鎖塊逐漸下降,脫離與閉鎖塊頂鐵閉鎖面的接觸,完成開鎖動(dòng)作。槍機(jī)框通過閉鎖塊帶動(dòng)槍機(jī)向后運(yùn)動(dòng),經(jīng)過拋殼挺時(shí),拋殼挺撞擊彈殼底緣并將彈殼從下部拋出。槍機(jī)框后坐到位后,被阻鐵扣住,呈待擊狀態(tài)。扣壓扳機(jī),重復(fù)前面的動(dòng)作循環(huán)。

九七式反坦克步槍槍托組件中設(shè)計(jì)有緩沖機(jī),當(dāng)槍彈擊發(fā)后,在火藥燃?xì)馔苿?dòng)彈頭前進(jìn)的同時(shí),槍管/機(jī)匣組件在槍托組件上向后滑動(dòng)壓縮緩沖簧,這樣就大大降低了后坐力,再加上高效能的膛口裝置以及后駐板的應(yīng)用,九七式反坦克步槍的后坐力極大降低,即使是身材普遍矮小的日本士兵也能控制自如。

九七式反坦克步槍在步兵部隊(duì)中長途運(yùn)輸時(shí),每3匹馬攜帶兩挺分解后的該槍,另一匹馬攜帶140發(fā)彈藥(裝在20個(gè)彈匣內(nèi));在騎兵部隊(duì)中,則用兩匹馬分載一挺該槍,另一匹馬攜帶140發(fā)彈藥。在戰(zhàn)斗過程中,一挺全備狀態(tài)的九七式反坦克步槍則由2~4名士兵用攜行架攜帶,可以一前一后雙人攜行,也可以兩前兩后4人攜行。標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)戰(zhàn)斗分隊(duì)由9人組成,其中4人負(fù)責(zé)攜行槍械,另外4人背負(fù)各裝有5個(gè)彈匣的彈藥箱,其中1人還攜帶一支三八式步槍用以自衛(wèi),此外還有1名負(fù)責(zé)指揮射擊并攜帶構(gòu)筑陣地所用工具的分隊(duì)長。由于該槍的設(shè)計(jì)初衷是用以防御蘇軍裝甲力量,主要考慮在寒帶使用,所以還配套研制了安裝在前攜行架下部的雪橇滑板以及雪上固定工具,但實(shí)際應(yīng)用中并不常見。

九七式反坦克步槍的生產(chǎn)自1938年正式開始,最初在小倉兵工廠第二制作所制造,由于應(yīng)用面較窄等原因,其產(chǎn)量并不大,而且1942年以后產(chǎn)量進(jìn)一步減少。九七式反坦克步槍的總產(chǎn)量很低,總共只制造了約400挺,開始主要裝備在中國東北的日軍部隊(duì),但實(shí)戰(zhàn)紀(jì)錄不多。這是因?yàn)樵谇秩A戰(zhàn)爭中,作為對(duì)手的中國軍隊(duì)裝備水平較低,坦克和裝甲車輛使用很少,九七式反坦克步槍根本沒有用武之地。

在和蘇軍的較量中,特別是在諾門坎戰(zhàn)役中,九七式反坦克步槍的表現(xiàn)并不好。1939年5月和8月,日、蘇雙方在諾門坎地區(qū)相繼發(fā)生了兩次大規(guī)模沖突。蘇軍充分發(fā)揮炮兵和航空兵的優(yōu)勢(shì),特別是出動(dòng)了大量裝甲力量,給了以輕裝步兵為主的日軍以毀滅性打擊。僅8月20日的總攻,蘇軍就投入524輛BT系列和T-26坦克,另有裝甲車385輛。而日軍的各種戰(zhàn)車防御炮只有約40門,實(shí)戰(zhàn)效果也極為有限。盡管BT-5/BT-7坦克的裝甲厚度只有10~15mm,但在開闊的草原上,面對(duì)蘇軍壓倒性的炮火優(yōu)勢(shì),日本射手根本沒有多少在九七式反坦克步槍有效射程內(nèi)開火的機(jī)會(huì),倒是步兵、工兵利用集團(tuán)裝藥和燃燒瓶進(jìn)行的近距離攻擊給蘇軍坦克造成的損失更大一些。戰(zhàn)爭后期,九七式反坦克步槍還少量裝備過太平洋守島部隊(duì)。

目前日本本土保留的實(shí)物鳳毛麟角,就連日本陸上防衛(wèi)學(xué)校內(nèi)收藏的一挺也是不完整的,彈匣和膛口裝置均已丟失,所以北京軍博的這挺九七式反坦克步槍應(yīng)該算得上是非常罕見的了。

與同類武器

性能對(duì)比及綜合評(píng)價(jià)

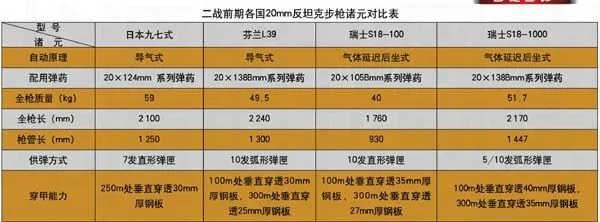

二戰(zhàn)結(jié)束以前,世界上研制的可供單兵使用的20mm口徑反坦克步槍并不多,有瑞典的卡爾-古斯塔夫PVG M/42、芬蘭拉蒂L39、瑞士蘇羅通S18-100/1000、德國仿制改進(jìn)的S18-1100以及日本的九七式。其中卡爾-古斯塔夫PVG M/42采用無后坐力炮式發(fā)射原理,單發(fā)發(fā)射,雖然全槍結(jié)構(gòu)簡單,質(zhì)量較輕,但與九七式及其他反坦克步槍不屬于同一類型。

將幾種20mm口徑反坦克步槍進(jìn)行列表對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),九七式的諸元相對(duì)比較均衡,不論尺寸、全槍質(zhì)量還是威力,均屬于中等水平。但若與當(dāng)時(shí)蘇軍裝備的兩種14.5mm反坦克步槍相比,九七式的體積和質(zhì)量均要超出很多,同時(shí)結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,但穿甲能力卻不如蘇制14.5mm碳化鎢心穿甲彈(100m處可垂直穿透40mm鋼板,300m處可垂直穿透35mm鋼板)。不過九七式反坦克步槍還配用了高爆榴彈,在對(duì)普通車輛、輕裝甲及無防護(hù)目標(biāo)的殺傷后效方面占有一定優(yōu)勢(shì)。

在幾種同口徑反坦克步槍中,九七式和S18-1000結(jié)構(gòu)最為復(fù)雜,而L39結(jié)構(gòu)最簡單,不過由于L39采用了多孔制退消焰器,因此全槍長最長。另外,L39槍身自帶兩腳架和雪橇滑板,適合在多雪地區(qū)使用,其兩腳架放下就能進(jìn)行射擊,將兩腳架折起、放下雪橇滑板后就能將槍械快速轉(zhuǎn)移。而九七式反坦克步槍從行軍轉(zhuǎn)入射擊狀態(tài)所需要的步驟較多,準(zhǔn)備時(shí)間過長,不利于快速反應(yīng),占用人員編制也較多。S18-100/1000只裝有兩腳架和后支撐腿,射擊準(zhǔn)備時(shí)間較短,德國改進(jìn)后的S18-1100還配有瞄準(zhǔn)鏡,瞄準(zhǔn)射擊更加迅速,缺點(diǎn)是攜行不便,其中一部分安裝有專門設(shè)計(jì)的雙輪槍架,解決了快速轉(zhuǎn)移的問題,但體積、質(zhì)量進(jìn)一步增加,不適合伴隨步兵戰(zhàn)斗。

就總體而言,九七式反坦克步槍的設(shè)計(jì)優(yōu)點(diǎn)包括:一是有專門的后坐緩沖裝置,外加膛口制退消焰器和后駐板的應(yīng)用,其后坐力得以減小,射擊比較穩(wěn)定;二是專門設(shè)計(jì)的無凸緣彈藥,底緣直徑較小,彈殼容積大、裝藥量大,彈頭種類多,適合對(duì)付不同目標(biāo)。不過,其缺點(diǎn)也顯而易見:一是全槍構(gòu)造復(fù)雜,零部件形狀特殊,加工量大,成本高昂,當(dāng)時(shí)一挺九七式反坦克步槍造價(jià)是6400日元,而三八式步槍僅需約80日元,相差近80倍,因此難以大量裝備;二是瞄準(zhǔn)基線較短,長時(shí)間使用后容易造成射擊偏差,并且準(zhǔn)星座、照門突出槍身左側(cè)過多,容易因磕碰而損壞;三是導(dǎo)氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,調(diào)整不方便,維修保養(yǎng)也很繁瑣;四是對(duì)射手的訓(xùn)練要求較高,射擊前構(gòu)筑陣地和據(jù)槍比較麻煩,不利于快速捕捉目標(biāo)。

二戰(zhàn)結(jié)束后,20mm口徑的反坦克步槍完全停止了發(fā)展。但當(dāng)1990年代大口徑反器材步槍興起以后,少數(shù)國家又研制了20mm的反器材步槍。相對(duì)12.7mm、14.5mm口徑的同類武器來說,20mm口徑可選擇的彈藥種類更多,對(duì)目標(biāo)的綜合破壞效果也更勝一籌。其中比較典型的是克羅地亞的RT-20和南非的NTW20反器材步槍。二者都屬于手動(dòng)裝填的單發(fā)武器,前者采用后噴燃?xì)夥绞絹頊p小后坐力,但帶來了初速下降的缺點(diǎn),后者則依靠高效能膛口裝置和長行程后坐緩沖裝置來降低后坐力。不過這兩種武器的銷量和裝備情況都并不理想,因?yàn)樵趶?fù)雜的現(xiàn)代戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境下,20mm這一口徑級(jí)始終無法擺脫體積巨大、火力密度低的缺點(diǎn),同時(shí)有更多更好的武器能夠代替它們,因此發(fā)展前景受限。

以當(dāng)時(shí)的時(shí)代背景和一國之力,日本僅用兩年多時(shí)間,就研制出九七式反坦克槍步及其彈藥,工業(yè)實(shí)力不容小視,而且設(shè)計(jì)和加工質(zhì)量相對(duì)較高。同時(shí),該槍的設(shè)計(jì)并未完全照搬別國現(xiàn)成的設(shè)計(jì),而是根據(jù)本國實(shí)際,融入了很多個(gè)性元素,比如緩沖機(jī)構(gòu)以及槍身的浮動(dòng)設(shè)計(jì)(槍管/機(jī)匣組件可整體后坐)等,都頗具特色,并取得了實(shí)際效果。但盡管如此,由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,體積較大,實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用效果不好,對(duì)當(dāng)時(shí)蘇軍的坦克有些力不從心,因此,其在歷史上只是匆匆一現(xiàn)。