“土豆挖掘機(jī)”

2011-12-29 00:00:00聶春明

輕兵器 2011年10期

首支采用導(dǎo)氣式原理的機(jī)槍

柯爾特M1895機(jī)槍由美國天才槍械設(shè)計(jì)師約翰·摩西·勃朗寧設(shè)計(jì),是世界上第一挺采用導(dǎo)氣式工作原理的機(jī)槍。據(jù)說,該槍的發(fā)明靈感來自于勃朗寧的一次狩獵經(jīng)歷。1889年秋,勃朗寧前往猶他州大鹽湖附近的沼澤地打獵,射擊時(shí)槍口噴出的氣流吹動(dòng)草葉的現(xiàn)象使他意識(shí)到可利用火藥燃?xì)饽芰客瓿晒棥⒊闅さ葎?dòng)作。

起初,勃朗寧試著改裝已有的步槍,接著他又將這種設(shè)想應(yīng)用于機(jī)槍,提出了導(dǎo)氣式機(jī)槍這一全新概念。1890年3月,勃朗寧在導(dǎo)氣式概念的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出一支原型機(jī)槍,賣給了當(dāng)時(shí)的柯爾特專利火器制造公司。

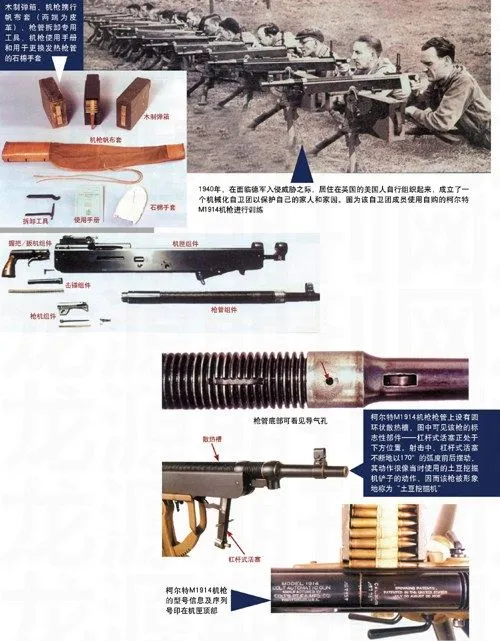

該機(jī)槍的工作原理為:在距離槍口約178mm(7英寸)的槍管下方開有導(dǎo)氣孔,槍彈擊發(fā)后,火藥燃?xì)饨?jīng)導(dǎo)氣孔沖擊位于槍管下方的杠桿式活塞(其回轉(zhuǎn)軸固定于槍管下方),杠桿式活塞向后下方旋轉(zhuǎn)170°,并通過與之鉸接的活塞連桿驅(qū)動(dòng)槍機(jī)開鎖、后坐。

槍機(jī)后坐到位后,在復(fù)進(jìn)簧作用下復(fù)進(jìn)。在復(fù)進(jìn)過程中,從彈帶中抽出的新彈上升至進(jìn)彈位置,并被推進(jìn)彈膛。同時(shí),在復(fù)進(jìn)過程中,輸彈輪旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)彈帶移動(dòng)一發(fā)彈的位置,使次發(fā)彈進(jìn)入輸彈位置。

槍機(jī)推彈入膛并閉鎖后,只要射手按壓扳機(jī),退殼、拋殼、推彈入膛、槍機(jī)閉鎖、擊錘待擊和槍彈擊發(fā)過程將循環(huán)往復(fù),直至彈藥耗盡或者射手松開扳機(jī)。

由于射擊過程中,杠桿式活塞不斷地在槍管下以170°的弧度前后擺動(dòng),其動(dòng)作很像當(dāng)時(shí)采用的土豆挖掘機(jī)的鏟子動(dòng)作,因此該機(jī)槍被形象地稱為“土豆挖掘機(jī)”。

美國海軍在1893年對(duì)該槍進(jìn)行了測(cè)試。1895年,該槍由柯爾特公司進(jìn)一步完善,并正式定名為柯爾特M1895機(jī)槍,并先后推出采用海軍的李式6mm槍彈和陸軍的克拉格0.30-40英寸槍彈的兩個(gè)版本。

M1895機(jī)槍戰(zhàn)績(jī)輝煌

海軍最初訂購的50挺M1895機(jī)槍于1897年交付。1898年,海軍再次訂購了150挺該槍,并配備三腳架和輪式登陸架,供海軍登陸部隊(duì)和海軍陸戰(zhàn)隊(duì)使用。在之后發(fā)生的美西戰(zhàn)爭(zhēng)中,M1895機(jī)槍顯示出了強(qiáng)大的火力;在古巴的圣地亞哥戰(zhàn)役中,由陸軍上校泰迪·羅斯福指揮,陸軍部隊(duì)與海軍登陸部隊(duì)并肩作戰(zhàn),于是就有了海軍的M1895機(jī)槍與陸軍的加特林機(jī)槍共同響徹凱托山和圣胡安山的景象。

M1895機(jī)槍在美西戰(zhàn)爭(zhēng)中大獲成功后,陸軍也從柯爾特公司采購了100挺,但主要用于測(cè)試和訓(xùn)練。由于這批機(jī)槍采用的是海軍的李式6mm槍彈,而非陸軍的克拉格0.30-40英寸槍彈,因此陸軍和海軍在1898年聯(lián)合召開了一次協(xié)調(diào)會(huì),主旨是建議在陸軍、海軍和海軍陸戰(zhàn)隊(duì)中采用的武器中推行標(biāo)準(zhǔn)化。最終,海軍放棄了李式6mm槍彈,轉(zhuǎn)而采用陸軍的克拉格0.30-40英寸槍彈。克拉格0.30-40英寸制式槍彈后來被0.30-30英寸槍彈取代,并最終演變?yōu)樗蛊樟址茽柕?.30-06英寸槍彈。

值得一提的是,雖然陸軍、海軍和海軍陸戰(zhàn)隊(duì)都使用了M1895機(jī)槍,但只有海軍將其作為制式武器,并根據(jù)配用的槍彈與改進(jìn),分別定名為Mk I(配用李式6mm槍彈)、Mk I Mod1(配用克拉格0.30-40英寸槍彈、0.30-30英寸槍彈和斯普林菲爾德0.30-06英寸槍彈)和Mk III(即M1914機(jī)槍,采用0.30-06英寸口徑,可更換槍管)。與海軍的訂單生產(chǎn)不同,陸軍一般是現(xiàn)貨購買。

柯爾特公司在世界范圍內(nèi)總共售出約25000挺M1895機(jī)槍。除美國外,俄國、比利時(shí)、加拿大、英國、中南美和歐洲的大多數(shù)國家軍方都有采購,采用了包括李式6mm彈、克拉格0.30-40英寸彈、斯普林菲爾德0.30-06英寸彈、毛瑟7.65mm彈、希臘6.5mm彈、墨西哥7mm彈、俄國7.62mm彈和英國0.303英寸彈等諸多口徑。

在南非爆發(fā)的“布爾戰(zhàn)爭(zhēng)”(1899~1902)中,英國陸軍中的加拿大裔士兵使用M1895機(jī)槍對(duì)抗布爾人。在墨西哥革命(1911年~1916年)戰(zhàn)爭(zhēng)中,交戰(zhàn)各方均使用了M1895機(jī)槍。在一戰(zhàn)前,美國海軍和海軍陸戰(zhàn)隊(duì)參與加勒比地區(qū)的作戰(zhàn)行動(dòng)中,也大量使用M1895機(jī)槍。

1914年,由于原來笨重的固定式槍管容易過熱炸膛,柯爾特公司將M1895機(jī)槍槍管改成帶圓環(huán)狀散熱槽的可更換槍管,此款改型最后被定名為柯爾特M1914機(jī)槍。

結(jié)構(gòu)附件審視

M1895機(jī)槍全槍質(zhì)量為15.9kg,三腳架質(zhì)量27.2kg。全槍長(zhǎng)1041mm,槍管長(zhǎng)711mm。采用氣冷式槍管,由木質(zhì)彈藥箱從左側(cè)通過250發(fā)彈帶供彈。射速每分鐘約400~450發(fā),只有連發(fā)射擊方式。不過,射手可通過控制扳機(jī)實(shí)現(xiàn)短點(diǎn)射。

瞄準(zhǔn)裝置

M1895機(jī)槍采用普通片狀準(zhǔn)星,表尺為立框式,表尺分劃91.4m~1828m(100~2000碼),不使用時(shí)可折疊放倒,避免損壞。

M1914機(jī)槍采用帶護(hù)圈的楔形準(zhǔn)星,表尺仍為立框式,表尺分劃也與M1895機(jī)槍相同,但可進(jìn)行風(fēng)偏校正調(diào)整。

彈帶

每挺M1895機(jī)槍配23條帆布彈帶,每條彈帶可裝250發(fā)彈,彈帶裝在專用彈箱內(nèi)。射擊時(shí),彈箱接駁在槍身左側(cè)。彈帶末端的帆布外包裹著黃銅片,可方便地插入進(jìn)彈口。勃朗寧后來設(shè)計(jì)的M1917水冷式機(jī)槍的彈帶與M1895機(jī)槍的彈帶很相似,但其上所設(shè)容納槍彈的間距略有不同,故勃朗寧M1917機(jī)槍的彈帶雖然可以在M1895/M1914機(jī)槍上使用,但并不可靠。為便于快速向彈帶上裝彈,還專門為M1914機(jī)槍設(shè)計(jì)了壓彈器。

彈箱

彈箱主要用于盛放裝滿槍彈的250發(fā)彈帶。外部尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為330mm×105mm×203mm。其頂蓋采用滑動(dòng)式設(shè)計(jì)(可通過設(shè)在側(cè)面板內(nèi)的滑槽插入和拉開)。后期彈箱提供了棉質(zhì)提把。彈箱內(nèi)壁涂有亞麻籽油,外表也刷有油漆,以防腐蝕。

架座

M1895機(jī)槍的架座主要由兩部分構(gòu)成:帶有弧齒的托架和起固定作用的支撐架。托架通過螺栓與支撐架連接,而機(jī)槍通過連接銷與托架相連。托架上的弧齒與一個(gè)蝸輪配合,通過轉(zhuǎn)動(dòng)蝸輪后端的手輪即可進(jìn)行槍口高低的調(diào)節(jié)。槍口高低調(diào)整好后,鎖緊支撐架右側(cè)的高低鎖緊手柄,即可將托架固定。支撐架底部為樞軸結(jié)構(gòu),可在三腳架上做360°水平旋轉(zhuǎn),即槍身可做360°水平旋轉(zhuǎn),調(diào)整好旋轉(zhuǎn)角度后,將三腳架右側(cè)的方向鎖緊手柄鎖緊,即可將支撐架固定。

三腳架

M1895機(jī)槍所配三腳架共有4種,均采用“前二后一”形式,除質(zhì)量不同外,結(jié)構(gòu)差別不大。

第一種三腳架的架腿較短,架好后槍管離地面僅457mm高。該三腳架后架腿上有一塊可上下擺動(dòng)的木質(zhì)支撐板,供射手臥姿射擊時(shí)放靠肘部或胳膊。

第二種三腳架與第一種類似,只是未設(shè)置支撐板且架腿略高,架設(shè)后槍管距地面約559mm。

第三種三腳架的架腿更高,架設(shè)后槍管離地711mm,且在后架腿上設(shè)有供射手坐著射擊的簡(jiǎn)易座位。

第四種三腳架的架腿最長(zhǎng),架設(shè)后槍管離地約965mm,后架腿上同樣設(shè)有簡(jiǎn)易座位。

這四種三腳架的架腿均未附捆綁皮帶等緊固裝置,即在架設(shè)或運(yùn)輸時(shí),三腳架的架腿均可自由移動(dòng),需用額外的綁帶將其固定。

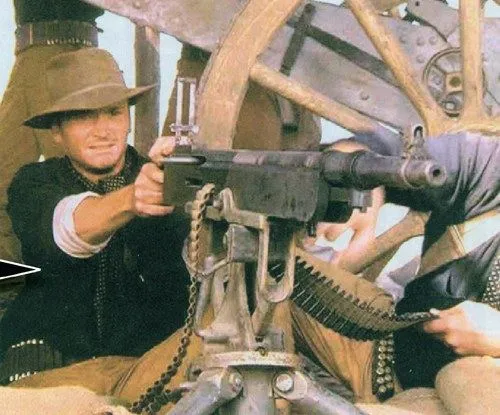

搭載的輕型輪式登陸車

輕型輪式登陸車主要裝備美國海軍和海軍陸戰(zhàn)隊(duì),便于在登陸作戰(zhàn)中靈活機(jī)動(dòng)地運(yùn)送M1895機(jī)槍及槍彈。該登陸車的車輪為木質(zhì),在陸地上的機(jī)動(dòng)可采用人力推,也可使用畜力和汽車?yán)稀\嚿铣钶d機(jī)槍外,還分別在機(jī)槍前后設(shè)有兩組槍彈柜,共可容納8個(gè)彈箱。槍彈柜用銷鎖固定在車上,均可拆卸。其中,前槍彈柜可容納兩個(gè)水平放置的彈箱,后槍彈柜可容納6個(gè)直立放置的彈箱,后槍彈柜的中間還設(shè)有兩個(gè)空腔,分別放置常用備件和用于清潔的通條。登陸車上配置的彈箱比普通彈箱要小,根據(jù)機(jī)槍口徑,可容納2條120發(fā)彈帶或1條240發(fā)彈帶。

地位不同凡響

作為機(jī)槍早期研發(fā)的先驅(qū),柯爾特M1895/1914機(jī)槍在機(jī)槍發(fā)展史上占有重要地位,為后續(xù)導(dǎo)氣式自動(dòng)武器的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。作為第一挺實(shí)用的導(dǎo)氣式機(jī)槍,該槍在早期戰(zhàn)場(chǎng)上出色地證明了自身的價(jià)值。