虎口奪食

2011-12-29 00:00:00馮偉劉新枝王利昭

輕兵器 2011年8期

自古以來,在戰場上,一旦有己方人員遇險、被困、被俘等意外情況發生,這種突發情況就有可能成為對方談判桌前的加籌砝碼、攤開底牌后的最后護身符,因此,以“人質”為營救對象的作戰行動應運而生。

現代戰場營救行動是指使用特殊編組的精干力量,為搜索和救援在敏感地區或敵占區遇險、受困或被俘的特定人員而采取的特殊作戰行動。現代戰爭史上的戰場營救作戰戰例不勝枚舉。其中比較著名的有:1988年4月法國國家憲兵干預隊在烏韋阿島營救被劫憲兵行動,1999年3月科索沃戰爭中美軍特種部隊營救F—117隱形戰斗機飛行員行動,2000年9月英國SAS皇家空軍特別空勤團在塞拉利昂營救人質行動,2003年4月美軍海豹突擊隊營救女兵杰西卡·林奇行動等。

縱觀現代戰爭史上的歷次戰場營救行動,通常都是在政治敏感、偏遠閉塞或敵對環境等情況下進行的,所處的環境特殊、面臨的情況復雜,使得營救行動猶如在硝煙烽火里穿梭,艱險重重,要營救出受困或被俘人員,無異于虎口奪食,危機四伏。本文在此從營救行動的意義出發,并結合英國特別空勤團SAS的一次成功營救人質行動,深度剖析戰場營救。

“救”與“打”是個問題

關于營救的方式,或為妥協,或為談判,或訴諸于武力。而后者,顯然也是最為冒險的下下策,為不得已而為之。一旦訴諸武力,便猶如向對方下達最后通牒,為避免“魚死網破”的悲劇上演,營救行動只能成功不許失敗。

戰場營救作戰的目的區別于其他常規任務,以“救”為主,“打”為輔,整個作戰行動都要緊緊圍繞“救”這個目的展開。“救”與“打”之間,沒有誰多誰少的問題,打擊的對象、打擊的范圍、打擊的程度都要視營救行動而定,不能盲目地亂打大打,逞一時之能,而忽略了營救的重要性;也不能因為貪戰戀戰,而影響了營救任務的最終完成。只有成功地把被困人員安全救出,才能順利達成營救作戰的目的。

營救作戰相對于其他作戰來講,在選擇作戰時機、作戰地點以及作戰方法上,都會受到很大的限制,是一種典型的“后發制人”的戰斗行動,必須視具體情況隨機而定。同時,營救作戰任務的時間限制十分嚴格,營救目標通常處在敵人的嚴密監視和控制之下,如果不能迅速救出人質并安全撤離,必然遭到附近之敵的援助和圍攻,小則損兵折將,大則就有全軍覆沒之虞。因此,必須在盡量短的時間內出其不意、攻其不備,速戰速決。

營救作戰通常由各國特種部隊予以執行,正所謂“兵不在多,而在于精”。特種部隊成員個個身懷絕技,裝備精良,歷來受到各國軍隊的重視和青睞,自然成為執行戰場營救任務的神兵利器。特種部隊編組靈活,不用大規模調兵遣將,便于控制行動知情范圍,達成隱蔽行動的意圖。同時,編組小型化也有利于隱蔽滲透,達到行動的突然性。隨著各種高科技裝備配備特種部隊,如數字化單兵系統、超強爆破彈、GPS衛星定位設備、熱成像偵察儀等等,使得特種部隊在執行營救任務時如虎添翼,更加得心應手。

戰場營救行動是一條無法逆轉的單行線,就像歷史不能重演一樣,因此,營救行動必須確保萬無一失。當營救小分隊深入敵軍縱深或敵后對落難人員或被俘人員實施營救時,從組織準備、接近目標、營救實施到撤離,每一個步驟都必須做到天衣無縫,稍有不慎就有可能影響全局;任何麻痹大意都有可能打草驚蛇,對營救對象的生命構成威脅;任何疏忽閃失都有可能遭敵反噬一口,使得營救部隊遭敵伏擊或者反擊,甚至導致全軍覆沒,從而使營救行動歸于失敗,功虧一簣。

經典戰例回放

戰場上的營救行動,成與敗都是鮮血凝成,其正反兩例都數不勝數。本文擇取其中一個成功戰例——英國皇家空軍特別空勤團(SAS)在塞拉利昂營救人質行動作一剖析。

千年之交的轉承啟合,正當全世界愛好和平的人們都在祈禱一個即將到來的新世紀不再腥風血雨之際,西非小國塞拉利昂突然爆發了大規模內戰。繼聯合國在塞拉利昂組織的各項維和行動接連失敗后,塞拉利昂局勢極度惡化。2000年8月25日,11名英軍維和士兵和1名塞政府軍向導被叛軍扣押,引起國際社會的極大震動。事發后,英軍立即啟動應付危機程序,堅持做好談判與武力營救兩手準備。在談判未果的情況下,依靠SAS實施了一場成功的營救人質戰斗。這是自1990年海灣戰爭以來,英國在海外發起的最大規模軍事行動。

戰火重燃,維和艱難

塞拉利昂位于非洲西部,西南臨大西洋,是聯合國公布的世界最不發達國家之一,原為英國殖民地,1961年4月27日宣布獨立,但仍留在英聯邦內。國內工業品以金剛石為主,占全國出口產品的60%以上。1971年4月19日成立共和國,但政權極不穩定,政變叛亂頻繁發生。1997年5月,科羅馬少校發動政變,組成包括“聯合解放陣線”在內的軍政權,時任總統卡巴流亡幾內亞。1998年2月,西非國家經濟共同體(簡稱西共體)維和部隊推翻了塞軍政權,同年3月,卡巴總統回國復職。

但塞拉利昂局勢依舊處在動蕩之中。2000年5月,由于聯合國在塞拉利昂組織的各項維和任務相繼失敗,塞拉利昂局勢再度惡化,并先后有500余名負責監督雙方停戰的聯合國維和官兵遭到叛軍扣押。與此同時,反政府組織“聯合解放陣線”不斷向塞拉利昂首都弗里敦挺進,該地區的形勢異常緊張,嚴重威脅到當地居民的生命安全。英美兩國政府開始從駐塞拉利昂使館撤離非關鍵崗位上的工作人員。5月7日,由800名英國傘兵和2艘戰艦、3艘補給船組成聯合特遣部隊,開始幫助在塞拉利昂的英國公民撤離。這次行動的代號為“帕利瑟”,陸、海、空三軍共有4500余名人員參與了這次行動。截至5月10日,英軍已經基本完成撤僑任務,絕大部分英聯邦國家僑民已經被空運離開首都弗里敦。

為了整個聯合國維和行動的順利進行,應時任聯合國秘書長安南的要求,英國聯合特遣部隊在完成塞拉利昂的撤僑任務以后,并沒有全部撤離。6月中旬,英國大批部隊撤離了塞拉利昂,留下一部分來訓練塞政府軍的新兵,英國部隊還向塞政府軍提供了武器裝備和軍事顧問。但英軍無論如何沒有想到,他們的“好心之舉”會給自己帶來如此大的麻煩。

誤入歧路,身陷囹圄

8月25日,英國皇家愛爾蘭軍團的11名英國維和士兵在1名塞政府軍向導的帶領下,分乘3輛“陸地漫游者”巡邏裝甲車駛出維和部隊營房,前往弗里敦以東80km的約旦維和士兵軍營進行訪問。這11名英軍士兵都是實戰經驗豐富的傘兵隊員。英軍小分隊順利地訪問了約旦軍營后返回,途中指揮官阿蘭·馬歇爾犯了一個不可饒恕的錯誤——他臨時決定改變行軍路線,繞道福羅杜加附近的馬格貝尼村,但這一行動未按規定向總部報告。12個人開著巡邏車剛剛駛進馬格貝尼村的邊上,便遭到了一大群號稱“西部男孩”的少年武裝匪徒的伏擊。寡不敵眾的英軍為了避免傷亡,且不愿傷害未成年人,只好束手就擒,被囚禁在這幫匪徒的老巢里。

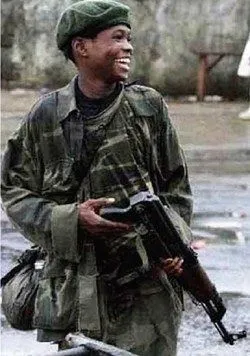

事有湊巧,英軍士兵被綁架恰逢聯合國秘書長宣布增加駐塞拉利昂維和部隊人員的計劃后的轉天發生的。英軍落入“西部男孩”之手真可謂是倒霉透頂,這個武裝派別的成員是一幫成天借酒澆愁、濫用毒品、無惡不作、不知天高地厚的家伙,他們出沒于奧克拉山,大約有500多名烏合之眾,其中多數為十二三歲的孩子,少數骨干成員則是由塞拉利昂軍隊的老兵組成,他們的首領綽號為“炸彈司令”。他之所以出名并獲得部下的推崇,原因在于他作戰異常勇猛,同時也是一個極端殘忍、見風使舵的家伙。

談判未果,一波三折

在獲悉英軍士兵和當地向導遭到“西部男孩”的扣押之后,英國政府和軍方立即多方尋求解決辦法。英國政府與“西部男孩”進行對話,并同意進行友好協商。8月28日,駐塞拉利昂維和英軍代表同叛軍組織舉行了面對面談判,以求通過和平方式來解救被扣士兵。談判開始時,叛亂分子的要求還比較適度,他們要求提供給他們和人質所需的食品和飲料。英國政府采取順從的態度,極力忍耐,只是要求“西部男孩”寬容、人道地對待被俘士兵。后來,“西部男孩”獅子大開口,要求英國說服塞拉利昂政府釋放1名被扣押的叛軍首領“帕帕