匈牙利曲調

2011-12-29 00:00:00聶春明

輕兵器 2011年3期

一戰結束至二戰初期這段時間,沖鋒槍發展由興起而漸入鼎盛時期,期間出現了像德國MP28沖鋒槍,美國M1928及M1湯姆遜沖鋒槍、M3“蓋德”沖鋒槍,英國司登沖鋒槍,蘇聯PPSh-41沖鋒槍等一大批著名的沖鋒槍。匈牙利也不甘落后,在沖鋒槍領域譜出了自己的曲調——這就是槍械設計師帕爾·基拉里設計的M39沖鋒槍及其衍生型……

帕爾·基拉里小傳

M39沖鋒槍由匈牙利工程師帕爾·基拉里(Pal D. kirali)于1937年研發成功,位于布達佩斯的丹努維亞兵工廠(Danuvia)生產制造。

帕爾·基拉里1880年生于匈牙利,1902年獲布達佩斯理工大學工程學士學位,一戰期間加入匈牙利陸軍并獲上尉軍銜,服役期間主要從事武器研發工作。

一戰結束后,匈牙利被禁止研發一切武器,基拉里在軍隊的武器研發事業就此中斷。為了在武器行業謀份差事,他前往瑞士并加入瑞士工業公司(SIG)輕武器部,設計了SIG MKMO沖鋒槍,該槍推出多種不同口徑的版本,并向多個國家出口。

1928年,匈牙利武器研發禁令被解除后,基拉里回到祖國,供職于丹努維亞兵工廠從事輕武器設計工作,期間他設計了M39沖鋒槍及其衍生型。二戰結束后,蘇聯占領匈牙利,丹努維亞兵工廠被解散,基拉里于1947年再次離開匈牙利前往多米尼加共和國,加入由匈牙利人桑德爾·科瓦克斯(Sandor Kovacs)經營的圣·克里斯托巴爾兵工廠(Armeria of San Cristobal)。這一時期,他設計了幾款武器,其中最著名的當屬曾一度風行拉丁美洲的圣·克里斯托巴爾卡賓槍(詳見本刊2009年第8下期《圣·克里斯托巴爾系列卡賓槍》一文)。

彈匣座設計具有特色

M39沖鋒槍采用一體式木質槍托/護手,機匣為圓筒狀。全槍長1048mm,槍管長500mm,全槍質量4.6kg,這在當時的沖鋒槍中顯得偏大偏重。M39的機械瞄具由帶弧形座表尺的“V”形缺口照門和柱狀準星組成,表尺射程50~600m。其機匣末端設有旋鈕狀快慢機,快慢機前方刻有字母“E”、“S”和“Z”,分別代表3種射擊模式:“E”(匈牙利文Egyenkent的縮寫)代表單發射擊;“S”(匈牙利文Sorozat的縮寫)代表連發射擊;“Z”(匈牙利文Zarva的縮寫)為保險。M39還設有刺刀座,加裝雙刃長刺刀后,全槍長可達1378mm。

M39使用威力相對較大的9×25mm毛瑟手槍彈。該彈彈頭質量8.1g,平均初速為455m/s,槍口動能高達838焦耳,比9×19mm巴拉貝魯姆手槍彈的動能(498焦耳)高約40%。

M39采用容量為40發的雙排雙進式彈匣。其彈匣座設計頗具特色,在攜行或不使用時,可將彈匣座向前折疊,使彈匣卡在護手下方的凹槽內。當彈匣卡入護手后,彈匣口部會露出,彈性防塵蓋則蓋住彈匣口部,防止沙塵進入彈匣內造成供彈故障。

槍機系統復雜

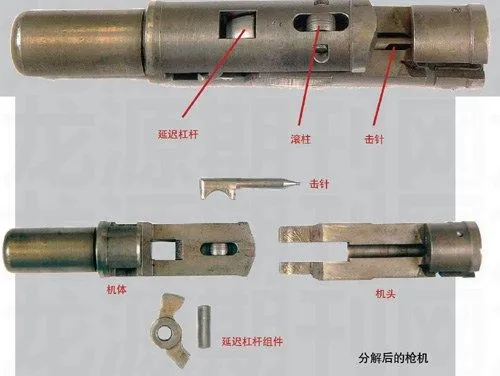

M39采用自由槍機式自動原理,開膛待擊,但與當時大多數沖鋒槍采用慣性閉鎖機構不同,其采用延遲開鎖式閉鎖機構,通過杠桿實現槍機延遲,結構比較復雜。其槍機由機頭、機體兩部分組成,機頭較輕,機體稍重,擊針通過滾柱固定在機體上。機體、機頭之間設有一個可擺動的延遲杠桿。

待擊狀態下扣動扳機,阻鐵釋放槍機,槍機在復進簧的作用下向前復進,機頭在復進過程中推彈入膛并停止運動,機體則在慣性作用下繼續向前復進(此時延遲杠桿上端向前回轉,其下端向后回轉而露出于槍機底面),固定于機體的擊針打擊槍彈底火擊發槍彈。槍彈擊發后,火藥燃氣推動機頭、機體一起后坐,并完成抽殼。當槍機向后運動約19mm后,延遲杠桿下端碰到機匣壁而向前回轉,并抵在機頭下部的槽中,使機頭延遲后坐,而其上端向后回轉推機體加速后坐,在槍機繼續運動過程中完成拋殼動作。當機體后坐到位后,若是單發狀態,則機體被阻鐵掛住呈待擊狀態,一個射擊循環結束;若是連發狀態,則機頭、機體在復進簧作用下復進,進入下一個射擊循環。

M39將槍機分成兩部分,并采用延遲杠桿,其目的是延遲槍機的后坐時機,降低后坐力。實際證明,M39發射威力較大的9×25mm毛瑟手槍彈,采用這種設計結構的確有效降低了后坐力,即使連發模式下槍口上跳也不明顯。但這一設計帶來的問題是,槍機結構較復雜,對槍機組件各零件的加工精度提出了較高的要求,同時也增加了槍械出現故障的幾率。正是由于這些問題,加之該槍過長過重,從而限制了M39沖鋒槍在軍隊的推廣使用,該槍總共生產了不到8000支。

后續衍生型號

M43沖鋒槍

由于M39沖鋒槍槍身較長且笨重,不能滿足傘兵及裝甲兵對武器緊湊性的要求,于是基拉里便對M39進行改進,于1943年推出了M43沖鋒槍。

M43與M39從外觀設計到內部結構均有較大不同。從外觀上看,該槍最明顯的特征是采用向下折疊的金屬槍托,托底板也可旋轉,當槍托折疊后,再將托底板旋轉,即可將槍托、托底板緊貼于槍身下方。槍托折疊時,由一個鋸齒狀的金屬卡槽鎖定。為便于握持射擊,在槍身后部下方還增設了木質握把。

M43的槍管長為424mm,盡管較M39略有縮短,但對于使用手槍彈的沖鋒槍而言,依然顯得較長。其槍托伸展時全槍長為953mm,槍托折疊時全槍長為749mm。M43的全槍質量為4.45kg,比M39稍輕。

從內部結構看,M43與M39最大不同是,其采用了槍機一體式結構,另外,該槍的拋殼桿也由設在槍機上改為設在機匣上。

M43與M39的彈匣座與彈匣也稍有不同。M39的彈匣座是豎直向下的,而M43的彈匣座向前傾斜,因此二者的彈匣盡管外形很相像,但槍彈裝入其中時,槍彈的排列角度是不同的。因此兩種彈匣盡管看起來相似,卻無法換用。

M43同樣由丹努維亞兵工廠生產,據報道,在1943~1945年期間,該兵工廠共生產M43沖鋒槍60 000支。

M44沖鋒槍

M44沖鋒槍是基拉里為匈牙利設計的最后一款武器,是M43沖鋒槍的改進型號。其主要改進是更換了口徑,配用更為流行的9×19mm巴拉貝魯姆手槍彈。M44全槍長500mm,槍管長250mm,結構比M39和M43更為緊湊。配用容彈量40發的雙排雙進式彈匣。

由于蘇聯攻入匈牙利,該型號并未正式列裝。在蘇軍占領匈牙利期間, PPSh-41沖鋒槍成為主流,從此基拉里設計的M39及其衍生版本漸漸淡出匈牙利軍隊制式沖鋒槍舞臺。