章東磐:我只是對真相好奇

2011-12-29 00:00:00關飛

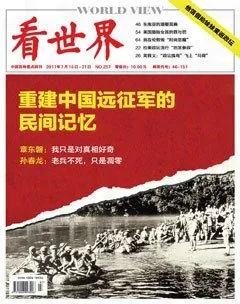

看世界

2011年14期

很多網絡論壇中流傳著這樣的段子:“孫立人麾下的中國赴緬遠征軍新一軍攻占緬甸重鎮于邦,有人問孫立人如何處置日本戰俘?孫說,你去問問那些狗雜種,都誰到過中國,到過中國的就地槍斃,以后都這樣辦。”很多網友看過之后大贊孫立人“痛快”、“血性”,為了進一步渲染孫立人的威風,這個段子還說“孫立人的新一軍以傷亡1.7萬人的代價,擊斃了日軍10.9萬人”。

作家章東磐看到這個段子很不舒服,他在微博中說道:“孫立人槍殺日本戰俘的事情并不存在,請不要誤傳下去了。另外,新一軍也沒有殲滅10.9萬日軍,這個數字誤差極大。”根據史料記載,中國遠征軍第一次赴緬遠征作戰共使日軍傷亡4.5萬人,第二次遠征殲滅日軍2.1萬人,加在一起還不到10萬人。

網絡中,真實的歷史,往往被沖動的情緒所掩蓋。

雖然在接受采訪時,章東磐一再謙虛地戲稱自己為“歷史票友”,但他對中國遠征軍的那段歷史確實擁有發言權,因為他寫作的關于中國遠征軍的書《父親的戰場》、《國家記憶》(被香港《亞洲周刊》評為“非小說類”2010年度10大好書),已經成為很多讀者校正自己對那段歷史看法的必讀之書。

為什么是校正?因為盡管先后有遠征軍題材的電視劇《我的團長我的團》和《中國遠征軍》在諸多衛星頻道熱播,但似乎電視劇這種流行文化渠道只是激發了觀眾對那段塵封往事的興趣,歷史的真相卻依舊被本文開頭那樣的“熱血小段”遮掩著。不僅如此,章東磐發現,即便是在很多專家對這段歷史的講述中,也充滿了錯誤。……

登錄APP查看全文