鯊魚的死亡倒計時 一碗魚翅引發的物種滅絕

2011-12-29 00:00:00彭彪

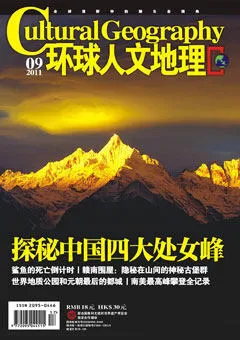

環球人文地理 2011年9期

這是一場因為魚翅引發的物種滅絕。

為了暴利,人們割下鯊魚的魚鰭,然后順手就把渾身血淋淋的鯊魚拋回大海——這時候它們還活著,卻只能像塑料板一樣隨海浪漂浮,最后或被其他魚類吞噬,或者緩慢地沉入海底死亡……

鯊魚在地球上已經生存了4億多年,比恐龍的出現還早1億年,它目前有400多個種類,堪稱生物演化的一個奇跡。

但這樣的奇跡在人類的貪婪與屠刀下,卻顯得十分脆弱。資料顯示,現在平均每年有大概3800萬條鯊魚被屠殺,有的甚至僅是為了從它身上割下一塊鯊魚鰭——也就是所謂的美食魚翅;在割下鯊魚鰭后,渾身血淋淋的鯊魚又被拋回大海,這時候鯊魚還活著,就像一個失去四肢的活人……

源源不斷的鯊魚從海洋深處被打撈起來,源源不斷的魚翅占據了全球的餐桌。而人類不曾想到的是,當鯊魚面臨滅絕的時候,人們也正在為自己挖掘墳墓:鯊魚能夠捕殺那些專門吞吃浮游生物的魚類,讓更多的浮游生物吸收二氧化碳,為人類提供氧氣。而鯊魚滅絕后,魚類過多,浮游生物將遭遇滅頂之災,聯合國糧農組織(FAO)的專家發出警示:鯊魚滅絕,缺氧的地球將會怎樣,人類將走向怎樣的境地?

州蒲歧“鯊魚村”

小漁村里的血腥大屠殺

如果將中國海中的鯊魚變成一個人,那么它的最后記憶,一定會有浙江溫州蒲歧這處臨海的小漁村。

有人稱蒲歧為“最后的鯊魚村”,其實,“鯊魚的墳墓”可能才是這個村子更貼切的形容。

這個不起眼的小漁村,占地面積僅12.93平方公里,海岸線長5.4公里。但從800多年前的宋朝開始,就一直是鯊魚的“墳墓”。有人計算在高峰時期,村里每1秒就有3條鯊魚遭到屠殺。

蒲歧鎮開始這樣的“輝煌歲月”是在10年前。那時候,每天會有眾多的大型貨車載運著巨大的鯊魚進入村莊,分布在村子里的大小作坊隨著貨車的到來,瞬間由寧靜變得喧囂。

工人們從車上拖著鯊魚的軀體,熟練地開始加工工序:男工們舉著磨得錚亮的屠刀,手起刀落,熟練地將鯊魚最值錢的魚鰭割下,然后揚一揚手,將鯊魚鰭拋進膠桶內。收集后的魚鰭,會進行清潔、消毒、漂白、日曬等多個工序,最后生產出餐桌上鼎鼎有名的魚翅。

取走鯊魚最值錢部位魚鰭之后,蒲歧鎮的作坊工人們開始加工其他部位——魚唇、魚油、魚骨、魚肉、魚肚、魚頭……一條鯊魚被完全切分。工人將整幅鯊魚皮平鋪桌上,一絲不落地將魚肉刮出,然后再將粘有少量肉的細骨放入大鍋加熱,連肉絲也不放過,積少成多后曬干再轉售。鯊魚頭部軟骨會被切碎,用來熬成魚骨湯。重重的工序之后,只有鯊魚腸被視作毫無食用價值的東西,由女工收集后丟棄。

“隨著魚翅越來越被食客追捧,甚至成為餐桌上財富身份的象征,更多的大型企業進占蒲歧,鯊魚加工的競爭更加劇烈。那些大型企業派出買手占據各個港口,所有最大最優質的鯊魚只落他們手上。”一位捕殺了一輩子鯊魚的老漁夫說,現今當地全鎮20多間加工場,每年可經手加工處理4000噸鯊魚,總利潤達2.5億元人民幣……

當然,這樣做也得到了一個結果:越來越多的漁民發現,鯊魚竟然很少見了。“以前坐船出海,經常看見一片一片的鯊魚,但現在這樣的情況越來越少了。”說罷,這位皮膚黝黑的漁夫收拾著漁船上陪伴了自己多年的漁網,大大小小的網眼不知獵捕過多少條鯊魚。

中國鯊減少,僅僅是世界鯊魚的縮影。資料顯示,20世紀80年代中期以來,鯊魚的捕撈量一直快速上升。1984年至2004年,全世界鯊魚的捕撈量從60萬噸增長到81萬噸以上。由于過度捕撈,全球三分之一的公海鯊魚物種都瀕臨滅絕。其中,錘頭鯊以及鼠鯊等稀有鯊魚物種都被列上了紅色名單。

毫無營養的魚翅

買賣存在,殺戮也就依然存在

實際上,中國第一次屠殺鯊魚的原因,是一出充滿荒唐與諷刺意味的鬧劇。

這位殺鯊的第一人不是別人,正是那位焚書坑儒的殘忍皇帝嬴政。《史記》中記載,他在派徐福去大海中尋找長生不死藥的時候,徐福謊稱是鯊魚害得他們采不到藥,于是,秦始皇特命數百弓箭手前往海邊,駐起高臺射殺這些所謂阻止他成仙的“怪物”。(“《秦始皇本紀》三十七年,方士徐福等,入海求神藥,數歲不得,費多恐譴,乃詐曰:蓬萊藥可得,然常為大鮫魚所苦,故不得至。愿請善射與俱,見則以連弩射之。”)

而追溯捕殺鯊魚的歷史,也并非是因為魚翅的美味,而是因為人們的恐懼。

鯊魚是一種在地球上已經存活了4億多年的生物,甚至比恐龍的壽命還長,但由于它在海中的兇殘,自然成為了那個時代讓人咬牙切齒、痛恨不已的“海洋猛獸”。就連在法西斯炮火轟炸下都毫無懼色的英國前首相丘吉爾,甚至還發表了“捕鯊宣言”,期望將這些讓他驚恐的生物斬盡殺絕。

不過,隨后經過科學家的認證,人類對鯊魚的此番認識其實是“自己嚇自己”——并非所有鯊魚都吃人,能對人造成威脅的只有噬人鯊、白真鯊、居氏鼬鯊等種類,而且這些鯊魚也并非一見到人就攻擊。全世界每年有近千萬人與鯊魚遭遇,但真正受到鯊魚攻擊的平均每年不到30人——這個數據與人類屠殺鯊魚的數據相比較,顯得微乎其微。有野生動物保護組織表示,每年中,有大約1億條鯊魚被殘忍地殺死。

是鯊魚威脅了人類,還是人類威脅了鯊魚?答案顯然是后者。那么,根本沒有與人類作對的鯊魚,為什么屢屢遭遇毒手?人們很快得到了答案:因為人類在鯊魚的身體上看到了巨大的利益。

鯊魚全身都是寶,鯊魚的肝可以提取維生素,制造魚肝油;鯊魚皮可以提取魚膠、制作砂紙……而最重要的,就是市場大量需求的鯊魚鰭——也就是著名的魚翅。在國內外的宴席上、餐館里的魚翅都很受歡迎,亞洲市場上平均每500克鯊魚翅售價就高達110美元。

魚翅之所以如此昂貴,是因為其營養價值的被夸大(甚至被宣揚能治療癌癥)。美國約翰?霍普金斯大學生物和比較醫學系教授加里?奧斯特蘭德在新近公布的一份研究報告中指出,鯊魚并非和宣傳那樣“永不患癌”,而食用魚翅對治療癌癥也并無明顯療效,甚至吃多了還會導致不育等病癥。

不過,即使有了科學認證,也依然無法阻止鯊魚死于人類屠刀之下,近20年來,魚翅似乎成為了“高貴身份”的象征,它的交易也依舊火爆——有買賣,必定有殺害,雖然眾多明星拍攝的公益廣告整天都在播放,但在利益面前,人類的欲望是一個無底洞。

就這樣,號稱“海中狼”,貼著兇猛標簽的鯊魚,在人類大規模的屠殺下,懦弱得像一只綿羊。英國《衛報》登出的一張照片被世界各大媒體爭相轉發:日本一家鯊魚屠場內,鯊魚尸體堆積如山。創作這張照片的記者霍夫德回憶說:“工人們對于他的拍攝無動于衷,沒有人干涉,也沒有人覺得羞愧,甚至還有些工人洋洋得意地說,除了鯊魚的排泄物,其他部位都會被充分處理加工。”

照片刊登后,日本成為了眾矢之的。但是,許多人都不曾了解,盡管日本這個臨島的小國是世界魚翅貿易的集中地之一,可其捕鯊量僅排名世界第九。國際野生物貿易研究組織和皮尤環境組織共同編寫的報告中顯示:全球20個國家占了捕鯊貿易的80%。其中捕鯊最多的國家分別是印度尼西亞、印度和西班牙。

但是,真正的殺手,尚在幕后……

遲來的禁捕令

鯊魚滅絕后,人類會有什么下場?

早在1999年,聯合國糧食與農業組織就采取一項國際鯊魚行動計劃,要求各成員國對鯊魚捕殺進行限制。到了2003年,聯合國大會更是通過一項決議,要求各成員國禁止鯊魚魚翅交易:“讓魚翅回到鯊魚身上”。

可是,這些呼吁收效都微乎其微。聯合國新聞發言人曾經在一次訪談節目中無奈地說:“雖然許多國際組織做出了許多努力,但魚翅消費、魚翅貿易依然火熱。特別是在東南亞地區,魚翅館遍布繁華街頭,魚翅宴成為一些人擺闊氣、飽口福的消費方式。”

人類沒有認識到濫捕鯊魚遺留下來的“環保后遺癥”。那么,假如鯊魚滅絕,人類社會將遭到怎樣的打擊?

舉一個簡單的例子。幾年前,澳大利亞的塔斯馬尼拉州海域,由于捕鯊過度而使章魚失去了天敵,章魚泛濫成災,給當地漁業帶來重大損失。

2007年,世界自然保護聯盟鯊魚專家組成員、海洋專家朱莉婭?鮑姆的一份研究報告顯示:2000年之后,由于北大西洋食肉性鯊魚的數量大幅減少,導致它們的獵物爪哇牛鼻魟的數量猛增。而這些爪哇牛鼻魟又吃掉了北卡羅來納海域的海灣扇貝。“北卡羅來納州的海灣扇貝漁業曾毫無間斷地持續了一個多世紀,然而就是因為爪哇牛鼻魟數量激增,不得不于2004年歇業,至今尚未恢復。”

鯊魚盡管是“海洋之王”,但發育繁殖卻十分緩慢,許多鯊魚種類要長到10多歲才有生殖能力,而絕大多數鯊魚每次生產不到100條。隨著許多“未成年”鯊魚遭到捕殺,不僅威脅到鯊魚種群的生存繁衍,也使海洋的食物鏈和生態平衡遭到破壞——失去天敵的其他魚類開始大面積繁殖,最終將危及人類賴以生存的地球家園。

這并非危言聳聽:調查顯示,在保持海洋生態平衡方面,鯊魚發揮著舉足輕重的作用。作為典型的海洋“侵略者”,鯊魚靠驅除、掠食小、弱、病的海洋生物來保持被侵略族群的健康,保持海洋的生態平衡。在水下攝影師兼生物學家羅伯用生命拍攝的鯊魚的紀錄片《鯊魚海洋》中,我們可以清楚地看到這樣一個關系網:人類活著,需要氧氣——地球上70%的氧氣來源于海洋,大量浮游生物吸入二氧化碳,吐出氧。但浮游生物會被魚類捕食,如果魚類過多,浮游生物的數量就會減少,我們就會缺氧。鯊魚的存在阻止了這種情況的發生,作為海洋食物鏈最頂層動物,它們捕食下層魚類,從而保證浮游生物的數量。

聯合國糧農組織(FAO)的專家發出警示:除非嚴格限制捕殺,不然鯊魚將面臨滅絕。如果鯊魚滅絕,缺氧的地球將會怎樣,人類將走向怎樣的境地,結果顯而易見。

FAO發出的警示,透出對未來的擔憂。而《鯊魚海洋》中,有這樣兩個場景也直抵人心——病后的羅伯回到水下,同他鐘愛而日益稀少的鯊魚們一起游泳,嬉戲;被非法捕撈者割掉全身所有魚鰭的鯊魚,像一塊光溜溜的塑料板,被水流沖來蕩去,緩緩沉入海底。海底深處,是更多光溜溜的鯊魚尸體……一段簡短字幕無力地呼吁:“請幫幫它們,這是幫助我們自己啊……”