三十年的月亮

■ 劉海平

張愛玲說過,老年人回憶中的三十年前的月亮是歡愉的,比眼前的月亮大,圓,白;然而隔著三十年的辛苦路往回看,再好的月色也不免帶點凄涼。一個人的人生有可能在經歷了三十年后會有這樣凄涼的回憶,然而別的呢?

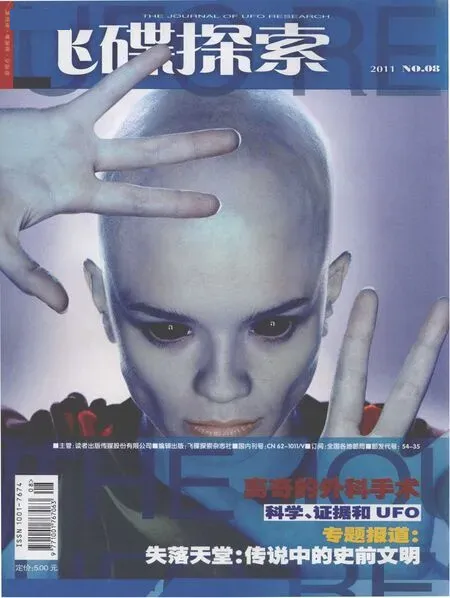

20世紀80年代是一個生機勃勃的年代,因為在那個時候有無數的新生事物和新鮮想法都被毫無阻擋地催生出來。很快就有人從北京來到當時的甘肅人民出版社,提出辦一個有關飛碟雜志的想法。地處這樣較邊遠、經濟落后的地區,我們領導的思想并不“邊緣”、并不“落后”。他們接受了這樣一個新生事物,這個理念很快被復制成一個紅色邊框的雜志——《飛碟探索》的創刊號在1981年2月正式上市。從它的創刊號上眾多的國內外賀詞中我們不難發現,《飛碟探索》雜志的出現,不僅引起了國內一些知名學者、嚴肅科學家的注意,更引起了世界有關飛碟研究的專家、學者的關注。

《飛碟探索》的前十年是與社會的繁榮、發展同步前行的。那時,社會上洋溢著一種改革、創新、發展的工作學習氛圍。人們崇尚科學,樂于接受新鮮事物,似乎是希望在一夜之間把與世界脫軌的十年趕回來。《飛碟探索》趁著這股春風,印數也在不斷增長,很快從最初的二三萬份,發展到七八萬份。

在這段時間內,《飛碟探索》從洋文化起步,除了少量目擊報告,以翻譯文章居多,主要登載國外飛碟研究的方法、技術、領域和他們發展的最新成果。這些奇特的研究理論和個人經歷深深吸引了當時的一大批愛好科學、有志科學探索的青年,使他們從一個狹小而封閉的理論空間中解脫出來,而把眼光轉向一個更加廣闊、自由、開放的思想空間。不少讀者正是通過閱讀我們的雜志,了解到許多有關天文、宇航等方面的科普知識,并逐漸對這些學科產生了濃厚的興趣。有的甚至以此為基礎,選擇了相關學科作為自己的終身事業。

20世紀90年代,隨著編輯對不明現象的理解日益加深,社會對這一問題的接受與普及,編輯部開始進一步探討有關不明飛行物的深層次問題。同時,隨著作者隊伍的成長和壯大(他們中的大多數正是中國的第一批UFO愛好者),雜志開始突破翻譯文章的限制,嘗試以中國UFO研究者自己的視角看待不明飛行物這個話題。在這一段時間內,雜志在內容上產生出有關中國歷史上UFO現象的研究、中國當代典型UFO案例的分析等全新的討論視角。《飛碟探索》正在尋找一條具有中國特色的UFO研究之路。

同時,《飛碟探索》編輯部開始策劃它歷史上的第一次改版。在這次改版中,增加了“遺址尋蹤”、“綠色方舟”、“奇聞趣事”、“熱點話題”等欄目,力圖以深邃的目光看待人類的過去、發展、現在及未來,尋找人類發展的內在聯系,人類與地球及自然的關系,以一種大視角的眼光來看待人類與宇宙的關系。人文的理念首次進入不明現象研究這樣一個純理論的話題之中。

1995年第6期,《飛碟探索》的發行量歷史性地達到35萬冊,在全國的科普和科技期刊中名列前茅。當時消息傳到編輯部,大家歡欣鼓舞,放炮慶祝。

借著這股東風,1996年《飛碟探索》進行了第二次改版,在內容上進一步挖掘不明飛行物的廣闊內涵,一方面把人類的歷史和文化納入視野;另一方面展開橫向的聯系,將天文、宇航、生物、地質、歷史等其他學科的內容納入不明現象的研究,倡導一種廣義的飛碟觀,鞏固不明現象研究的基礎。《飛碟探索》正在日益成熟起來。

進入21世紀,中國社會進入到一種高效、穩步的經濟發展時期。以這種繁榮的經濟狀況為背景,人們對文化生活的品位也日益提高,中國社會進入到一個多元化、人文化的媒體共享時期。

面對新的挑戰與問題,編輯部為自己確立了三個目標:一是適應社會潮流的發展,采取一種多元化的發展路線,使不明現象的內涵得到最大程度的延伸,逐步建立和培育一種新型飛碟文化,把對不明飛行物的簡單描述與對人的認識聯系起來,使對星際文明和智能生命的研究具有人文的背景;二是將普及科學知識轉變為使公眾理解科學精神,讓更多的人真正理解不明現象研究的文化意蘊,使不明現象的研究保持正確的方向并取得積極的成果;三是在觀念上進行轉變,使自己的職能從單純的飛碟研究走向信息搜集、處理和服務,將所擁有的資源最大可能的信息化,使盡可能多的愛好者能夠共享這些資源,吸引更多的人參與到對不明現象的研究中。

在這一段時間內,一件事情又大大影響了《飛碟探索》的前進和發展。大約在2002年左右,中國郵政開展了期刊發行市場改革,收回二渠道市場,重新規范發行市場。在這次意外的變化中,《飛碟探索》的印數二期之內掉了數萬份,損失慘重。隨后的幾年中,中國郵政對二渠道發行市場的改革有所反復,每次變化都使得雜志的印數受到影響。同時,隨著市場的發展,網絡媒體對傳統媒體的影響越來越嚴重。在這種情況之下,《飛碟探索》面臨非常嚴峻的形勢。

2006年第1期開始,《飛碟探索》正式由雙月刊改為月刊。這是《飛碟探索》歷史上最大的一次改刊工程。通過這次改刊,《飛碟探索》的封面、版式、內容、頁碼、用紙、價格等方面都有了較大的調整。作為一個科普期刊,《飛碟探索》進一步以“傳播科學精神,體現科學的人文關懷”為己任,以“嚴謹生動,細微明白”為辦刊宗旨,欄目上增加了“劫持疑蹤”、“U檔案”、“C檔案”、“世界文明遺產巡禮”、“書刊選萃”、“四季星空”、“瘋狂的游戲”、“媒體SCAN”、“猜圖秀”等新欄目,一方面深化了對不明現象的研究與認識,另一方面又注重與讀者的互動和聯系,向公眾介紹主流的科普知識,真正地關注人們感興趣的、與現實科學發展密切相關的主題。

但是,在編輯部不斷努力的時候,期刊市場的大環境卻在不斷惡化。新興媒體對傳統媒體的沖擊進一步加大,全國原材料的漲價于無聲中聽驚雷,與雜志多年合作的公司突然倒閉,多方面的原因使得《飛碟探索》的印數下滑了一二萬。《飛碟探索》面臨又一次考驗。

頂著巨大的壓力,2008年《飛碟探索》在每期雜志上增加了封面特別報道的欄目。這一欄目是在每期增加了一個特別的專題,對一個主題做深入而全面的報道。這個想法由來已久,卻因為編輯部的人力所限,一直無法完成。而到此時,一方面由于編輯人員確實已經具備獨立策劃與組稿能力,一方面也是形勢所限,必須上馬。《是誰在造訪濟南的秋天》、《費城實驗:1943年到今天的謎》、《鉛華盡洗,中國UFO大事錄》……每一期順暢出下去,很快來自讀者的肯定堅定了編輯部的信心。雜志印數的下滑趨勢得以遏制。

一切似乎初露曙光,一切還將繼續下去……

綜觀《飛碟探索》近30年的歷程,我不免生出很多惆悵與感慨。有人說,《飛碟探索》是一個特殊興趣類雜志,與社會現實很遠,編輯只要關起門來做“學問”就可以了。但是如果我們將它30年的發展歷程做個總結,就會發現它的每次起承轉折無不受到當時社會大氣候、科學大環境、市場大方向的影響。

改革初期的創生,是受當時改革開放、科學復興的社會氛圍感召應運而生;1985年的波折曾讓人愁腸百轉,現在想來既是一種挑戰更是一種機遇;1994年印數推向最高點,其實是改刊后得遇突發事件的幫助“再上一層樓”;其后幾年印數的緩步下滑,也是受當時社會全力發展經濟、人們急需改變生活品質的心態所限;2000年的又一次中興,是1999年人們在世紀末心態下又逢多起不明飛行物事件爆發,從而將視線重新轉回雜志;2002年印數的滑坡,實際是因為我們在面對郵局改革時沒有做更多的應對措施;2006年改月刊:一是受整個期刊市場的影響(2002年后期刊界為搶占市場,紛紛縮短出版周期),二是受集團內體制改革的影響;2008年……

俱往矣,當我們向前回顧這段歷史時,大可以做“事后諸葛亮”,然而在當時身為凡人的我們,有時并不具備高瞻遠矚的眼界,并沒有多少對未來的預見能力,只能說是憑著自己的熱情和多年做雜志的一點感覺,不斷應對來自內部和外界的艱難險阻,逢山開路,遇水搭橋,從無路之處闖出一條路。有時路子碰對了就能夠順時勢而動,多往前趕幾步;有時不免誤入歧途,還得走幾步回頭路。然而,站在三十年的路標下往回望,我們不得不承認,這一路走來的風景還很不錯;前面的路雖然坎坷,雖然艱辛,也必須走下去。

哎,正應了那句話:“三十年前的月亮早已沉下去,然而三十年前的故事還沒完──完不了。”