印度人憑啥風光華爾街

2011-12-31 00:00:00萬安安

環球人物 2011年25期

今年8月中旬,印度出現了“上網筆記本電腦熱”,數家公司爭相推出便宜的上網本,價格最低的只有99美元(約合632元人民幣)。與此同時,貧窮的印度農村學校出現了讓農村窮孩子學會上網的熱潮。推出最便宜上網本的拉克絲公司總經理杰恩說,他們要用這種電腦制造出更多的印度人才。拉克絲公司的投資者,來自華爾街;他們培養的人才,有很多也將進入華爾街,正如無數已經活躍在那里的印度人一樣。

在華爾街,沒人會小看印度人。同樣是來自亞洲的移民,華人通常很難做到管理層,做到企業高管的更是鳳毛麟角,而來自印度的管理人員卻比比皆是。

美國沃頓商學院的一位教授曾統計過,在2009年,財富500強企業的首席執行官中,有兩個中國大陸人,兩個北美華人,而印度人有13個。在進入美國標準普爾500指數的500家上市公司中,“當家人”除了美國人,就要數印度人,他們領導了7個大公司,而美國的近鄰加拿大人才掌管了4家。

他們讓人“不敢小看”

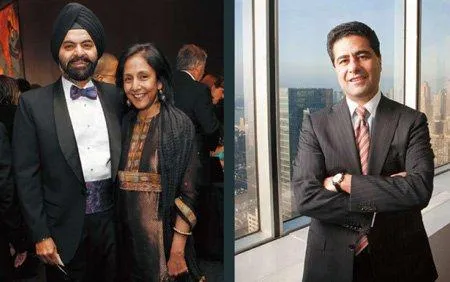

花旗銀行的首席執行官潘偉迪是印度人;百事可樂公司的首席執行官英德阿·諾伊、德勤公司的董事長龐尼特·仁巖,都是印度來的;印度裔的溫迪·班格爾是私募基金賴斯公司的合伙人;他的弟弟埃杰·班格爾從雀巢公司起步,后負責花旗集團的亞洲業務,去年當上了萬事達卡國際組織的首席執行官。

班格爾兄弟是華爾街印度精英的代表,他們都是純粹的“印度制造”。對他們來說,艱苦生活比學位更有助于事業成功。

班格爾兄弟的父親哈勃巖·班格爾,是印度陸軍的將軍。一家人經常要隨著他的調動而搬家。兄弟倆小村子待過,大城市住過,從小就被迫適應新環境、結交新朋友,他們把這當成自己成功的秘密,因為這跟在跨國公司擔任CEO一樣——你必須時時面對新環境、解決新問題。

兩兄弟都不怕苦。老大溫迪1975年大學畢業后就進了聯合利華公司的印度公司,一待就是33年。一開始,聯合利華把他派到印度最偏遠的地方。為了了解當地農民對聯合利華洗滌用品的看法,他每天晚上都跑到農家小院去聊天。后來,他想出了一個辦法,給農村婦女提供貸款,讓她們批發聯合利華的產品在村里賣。女性有了工作,公司有了銷售網絡。2000年,他當上了聯合利華印度公司主席。2009年,溫迪成為賴斯公司的合伙人。

弟弟埃杰則是在1981年進入雀巢公司,在13年時間里做遍了從銷售到管理的各個職位。印度天熱,雀巢公司的巧克力賣不掉,農村又沒電,冰箱都沒法用。埃杰設法制造了一種專門的冰箱,將巧克力送往農村,又在村中小店裝了發電機、安了空調,讓印度農民吹著涼風吃巧克力。加入百事可樂后,他主持肯德基在印度的業務,為了解一線情況,他曾卷起袖子去門店炸雞。

2010年7月1日,埃杰·班格爾戴著印度式頭帕,留著大胡子到萬事達卡國際組織紐約總部接CEO的位置。他這副“行頭”,在金融圈里引來一陣議論。后來他半開玩笑地告訴印度老家的媒體,他是故意戴著頭帕去上任的。因為在那種跨國大公司里,“別人看到一個戴著頭帕的家伙做到那么高的位置,就00783576d899167b5765d7fec26560d14ba6f7e30ebe53ceb251533ba8bba8e3會認定他一定極為聰明,不敢小看”。

他們懂美國,也善于編織關系網

這些印度精英憑什么讓人才匯集的華爾街“不敢小看”?

一位在美資投資銀行香港分部工作的華人,最近發現主管中國業務的上司換成了印度人。“他們懂中國嗎?”他很郁悶地跟朋友發牢騷。朋友說:“但是他們懂美國,這更重要。”事實也是如此:在大公司的高層,能和老板侃侃百老匯,也許比談業務報表更有價值。而在一些美國人眼里,印度人說英語,又“極為自信”,和西方打交道多年,是西方人“熟悉而又親切”的“亞洲面孔”。

有不少人認為,印度人在大公司里爬得快,得益于英語好。這話其實只說對了一小部分。印度人說的英語,口音很重,不過英美國家的人與他們溝通倒是沒問題。印度裔的英籍作家拉什迪說,印度人用英語思考,但同時,他們又成長于一個多元文化、多元信仰的社會,他們的成長環境幾乎就是現代全球市場的翻版。由此鍛煉出的應付各種復雜環境的能力,正是現代跨國公司管理層最需要的。

一位專門從事高級人才招聘工作的獵頭公司負責人也說,印度人能到達頂層,原因就在于,印度人對東西方文化的熟悉,讓他們在現代公司管理上游刃有余,但更重要的則是,印度的新一代管理者們,已經習慣了面對多元文化、復雜的競爭環境和有限的資源。

在世界銀行評出的世界各國經商難易度排行榜上,印度名列第134位。寫過《印度CEO》的作家斯賓塞爾說,在印度要建個工廠,你得“到80個地方蓋80個章”。一位印度裔的華爾街高管曾說,在中國,你要辦成一件事,關鍵在于找到能拍板的官員;在印度,你也許得跟600個官員打交道,而他們有600個主意。糟糕的經營環境帶來的意外收獲是,印度人特別善于編織關系網。

印度裔的谷歌首席商務官亞羅拉這樣評價印度人的能力來源:在一個什么都缺的國家長大,逼著你去突破束縛,發現答案。

他們更加團結、重視道德

當中國的年輕人把做公務員當成人生第一追求的時候,印度的人才爭先恐后地想進國際大公司。他們認為,政府工作再穩定,也只是靠納稅人的錢吃口太平飯。在全球化的經濟環境下,在國際企業打拼越成功,能為印度做的事情也越多。

印度的教育體系,也幫助“印度幫”在國際企業中站穩腳跟。在印度,最吃香的學校是印度理工學院和印度管理學院。有的印度人甚至說,這兩所學校是“天下第一”,哈佛大學和麻省理工學院只是他們的第二選擇。其實,這兩所學院條件很艱苦,校舍陳舊,宿舍也狹小。但是,學校教學嚴格,聲譽良好,校友們組成了緊密的全球網絡,彼此提拔、幫忙。畢業多年后,不少校友還記得當年的考試成績和排名。所以在國際公司,往往一個印度人做了“老大”,就提拔起一批印度人。中國人則遠不如印度人那么團結。

印度高管們還有一個特點:他們很關注社會責任。沃頓商學院副院長辛格說:“印度的CEO們總是說,如果你不知道幫助社會,你就無法成功。”也許這與印度人重視道德修養和施舍助人的宗教傳統有關。管理咨詢公司海雅集團曾做過一項領導力調查,結果發現,領導者的道德水準和價值觀會影響到領導力的實現,這被稱為“內在力量”。印度人的形象與西方企業文化中強調社會責任的一面不謀而合,讓印度高管更容易通過升遷中的“道德關”。

靈活、責任、互助,華爾街上印度人的成功給了華裔壓力,也提供了榜樣。

編輯:劉心印 美編:陳思璐 編審:張勉