墓地“經濟

2011-12-31 00:00:00姚琳毛宇蒿

環球人物 2011年33期

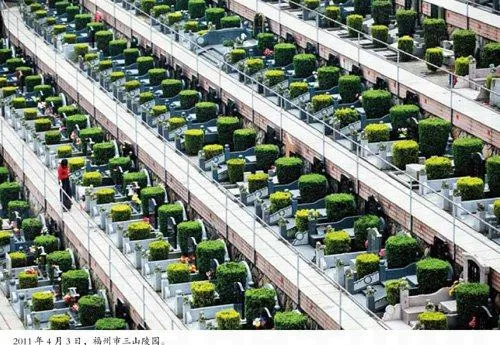

“墳價”遠超房價逝者何處安身

最近,家住上海市寶山區的女大學生小黃不敢回家了。因為只要打開家里的窗戶,她就能透過天井看到一樓赫然豎立著一塊雙人墓碑,旁邊點著的兩支蠟燭發出幽暗的光,并伴隨著凄涼的哀樂。一樓的鄰居為了供奉父母骨灰,把自家變成了墓地。當居委會和物業人員上門查處時,這家主人理直氣壯地說:“我買不起墓地,怎么辦?”

這幾年,國內墓地價格以遠超房地產的增幅飛漲。2008年 —2011年,上海墓地價格普遍上漲了167%,北京墓地價格“每月上漲兩三成”,二、三線城市也不例外,高得離譜。“活著做房奴,死了做墓奴”如今看來更像一種奢望。有人不斷大呼:“活不起,更死不起。”還有人在有生之年重金預定“活人墓”。那么,墓地真實價值幾何?是什么催生了墓地經濟的暴利?環球人物雜志記者對此進行了深入調查。

“墳價”9年漲了2000%

中國傳統文化一直講究“入土為安”。國人傾其財力、人力,重視殯葬禮儀,然而現實卻是“逝者難以安息”。

據記者在北京市內的調查發現,幾乎沒有一座墓園擁有均價低于 1萬元的墓穴。普通的墓地價格都在 2萬元 /平方米以上,與 2010年的價格相比,上漲了300%,與 2002年相比,竟然漲了2000%。著名的萬安公墓每平方米價格高達 21.8萬元,比北京市商品房均價高了近 10倍!設施完備的中檔墓地一般為每塊 50萬元左右,數百萬元的稍高檔次墓地也不在少數。海淀溫泉公墓等都是漲價大軍中的“急先鋒”。

上海也不示弱。2008年其郊區售價為 3萬元的墓地,現在基本都已經超過8 萬元。在吉林長春,墓地價格相當于當地房價的3 倍。難怪在公眾評選的“十大暴利行業中”,公墓行業遙遙領先。“死不起”成了百姓的普遍共識。

據記者了解,北京市現有33 家合法公墓,其中14 家是歸殯葬處直接管轄的事業單位,包括萬安公墓和海淀溫泉公墓。這些公墓的銷售收入并不和職工收入掛鉤。那為何漲價幅度如此之大呢?萬安公墓的管理人員將墓地漲價的原因解釋為:“走保質路線”,意即好墓地不漲價很快就被搶光了。但事實上,目前眾多墓園的開發面積都不足10%,未來暴利漲價的情況將愈演愈烈。由此帶來的一系列問題值得深思。

著名經濟學家厲以寧說過:“由于土地資源供給有限,房地產不能完全依靠市場調節。這種調節必須在充分的資源供應基礎上。”墓地也是如此。盡管有眾多法律法規的約束,但現實中,城市墓地正在“過度市場化”的紅線水平上游走。這不僅造成了國內公墓的利潤率居高不下,也導致其負債率驚人。例如杭州安賢園公墓,2008 年的凈利潤上漲了206%,但負債率也高達98%。

“拆東墻補西墻”的野蠻擴張方式,不僅導致墓穴售價飆升,更是讓“炒墓行為”橫行。為了使資金盡快回流,大部分國內墓園都采用了所謂“預售”的方式給活人訂墓,即“活人墓”。但我國法律明確規定,向經營性公墓購買墓地時,必須出示墓地使用者的死亡證、火化證和骨灰遷移證,也就是說“活人墓”買賣是被禁止的。但環球人物雜志記者以購墓人的身份致電北京某墓園時,對方表示可以預定“活人墓”,數量不限,不用提供各種證明文書,只要攜帶身份證即可。這位負責人還勸記者:“要買快出手,春節一到,現在的價格至少漲兩成。”在網絡上,炒賣“活人墓”的例子更是比比皆是。網名為“好好先生”的購墓者8 年前在北京昌平區購買了十幾塊墓地,總共花了3 萬元,現在已經漲到了70 萬元。他興奮地說:“炒房都沒有賺這么多。”

對于墓地價格的瘋漲,地方政府部門作何反應呢?據調查,相關政府部門憑借手中擁有的審批、撤銷、規劃等多項權力,從公墓收益中抽取利潤,拿一定比例的管理費。而更多的地方政府部門在嘗到好處之后,會嚴格限制公墓數量,人為造成供不應求的賣方市場局面,以便從中獲取更多利益。

四大漲價因素

歷史上,中華民族的殯葬習俗一直是土葬。新中國成立后,隨著周恩來總理等領導人倡導火葬,殯葬行業進行了第一次重大變革。時至今日,廣大城市和一些農村地區都接受了這種殯葬方式。然而,火葬之后骨灰如何安放又成了新的問題。30 年前,政府為了解決殯葬用地問題而設立了公墓。1992 年,民政部頒布了《公墓管理暫行辦法》,規定經營性公墓的墓穴管理費一次性收取的年限最長不得超過20 年。1998 年,國務院辦公廳轉發民政部關于進一步加強公墓管理意見的通知,明確墓地和骨灰存放使用年限原則上以20 年為一個周期。但到了現在,“20 年”之后的問題又出現了。目前的做法是,年滿20 年之后的骨灰,按照當初購置墓地總價的5%—10% 繳納管理費。但很多殯儀館內存放的骨灰都出現了數年無人繳納管理費的情況,對此有的墓地會集中起來統一處置,有的則會直接拋棄。有人打趣說:“不保留骨灰成為中國殯葬業的第二次改革。”顯然,上述問題成為“20 年”以上的逝者無法安息的一道“坎”。

從目前看,有四大因素導致了墓地價格的飆升。第一是供不應求。由于骨灰存放還有其他方式,所以墓葬不屬于公共事務的范圍,墓地價格的漲跌就歸于市場自發調節。但據記者了解,目前全國每年的死亡人群中,超過八成采取了墓地安葬的形式。如此大的市場需求,自然造成公墓價格的上漲。第二,近年國內物價的上漲導致工料和人工費用增加。第三是地方政府部門嚴格限制墓地土地供給。最后一個原因則是投機者的“炒墓”行為。

依照《公墓管理暫行辦法》,墓地分為農村公益性公墓和城市經營性公墓。前者為農村村民提供遺體歸回和安葬服務,不得容納非本地居民;后者為城鎮居民提供遺體和骨灰安置的有償服務,被定性為“第三產業”。然而,殯葬本應劃歸公共范疇,走公益化之路,如今卻步入逐利領域。現實的后果就是,本應由墓園開發商承擔的土地出讓費、墓穴管理費和維護費等,都轉嫁給了消費者。

依照法律規定,我國公墓的現有經營體制分為國有、聯營和民營三類,其中聯營也大部分為民政部門控股,“市場化”其實只是消費者買墓地時的表面現象。在更深層面上,特權階層依靠墓地經濟謀取私利、侵占土地的現象屢見不鮮。2009年,江西上饒市官員違規占用農村公益性公墓,為自己親屬設立豪華墓園。2010年,陜西商洛市官員借烈士陵園給縣團級以上干部修公墓,“與烈士同眠”。此外,湖北荊門市民政部門還與當地公司“聯營”,從公墓經營使用權中獲利。“公墓不公”是目前最真實的寫照。

美國墓葬價格是中國的一半

修改殯葬管理條例和法規迫在眉睫。然而,如何界定殯葬領域的基本需求和選擇性需求又成了難解的矛盾。政府的公共服務應該覆蓋哪些項目、有何標準至今沒有共識。業內人士認為,在目前的條件下,改變我國墓地價格居高不下的措施有三種。

首先是政府補貼。2011年,我國民政部發布的《殯葬綠皮書》顯示,截至 2010年底,全國有 10個省(市)、52個地市、134個縣(區)實施了殯葬惠民政策,包括減免或補貼居民基本殯葬費用、對城鄉困難群眾免除基本殯葬費用等。2009年,北京設立了第一個市級公益性公墓——長青園骨灰林基地,即骨灰墻,存放骨灰處統一收費,每個單格 3000元,期限20年。其中政府補貼 1000元,市民只要支付2000元即可。在安徽省銅陵市,對葬入經營性公墓生態墓區的,給予喪戶 500元—1000元的一次性補貼或獎勵;選擇骨灰海葬的,免去其海撒儀式中的相關費用,并一次性獎勵 500元。然而,這種補貼的覆蓋范圍和實施力度還遠遠達不到影響全國喪葬形式的程度。

第二個措施是鼓勵其他喪葬方式。在電影《非誠勿擾2》中,葛優將自己好友的骨灰安葬于一盆綠蘿之中。據《殯葬綠皮書》顯示,在上海等經濟較發達的地區,選擇海葬的人群正在逐年成倍增加。然而,其數量只占到所有喪葬形式的1%。廣州的詳安墓園等則提倡“一棵樹下多個骨灰盒”的“樹葬”方式。據悉,每棵榕樹周圍可以存放 100多個骨灰盒,而且所有費用加起來只需幾千元。但推廣此類“花葬”、“樹葬”、“海葬”的方式需舉全社會之力,任重道遠,不僅是增加宣傳力度那么簡單。

最后一種措施是統籌統管。重慶市人大代表劉放曾經在兩會期間倡導公墓回歸“公益”。政府已經加強了對現有公墓的監管,大力打擊違規占地。但這項舉措還需要價格、土地和民政等多個部門的協同合作。

其實,“高墓價”不僅是中國獨有的現象。在亞洲近鄰日本那里,也存在著墓地價格居高不下的情況。然而,同樣是市場調節,日本的喪葬業在激烈的市場競爭之下,沒有轉嫁矛盾,而是提高了服務水平。在這個以私營為主的行業內,日本喪葬業提供遺體守靈、搬運、告別儀式等服務,項目多、贏利點高。在美國,殯葬業全部都是私營,其中 85%屬于家族式經營。四家大型公司占據全行業 10%的份額。在美國,墓地的平均價格在 1000美元左右,最好的也不超過 2萬美元,相當于中國萬安墓地價格的50%。而且美國墓地是無限期使用的,并附帶整套殯葬服務,包括火化、提供棺木、禮賓等等。在法國,殯葬業基本屬于市政管理。以前也曾經出現過度市場化導致的殯葬業亂象,如今政府已經通過法律保障每個公民享受體面的葬禮儀式。在德國,逝者的遺體只允許埋葬在公共墓地。

最近,《印度時報》和新加坡的《海峽時報》都在不同程度地關注中國墓地行業的“怪現象”。可見,殯葬已經上升為一個國家形象的問題。國人守著“18億畝”的可耕地“紅線”,如果 14億人每人死后都需要一平方米的空間,將占用這條紅線更多的土地。毫無疑問,打擊投機者和特權階層、規范市場已經成為當務之急。正如一位社會學家所說:“讓百姓生得好是一種福利,死得好更是一種藝術。”

編輯:尹潔美編:陳思璐編審:吳迎春