做網

2011-12-31 00:00:00袁野

環球人物 2011年27期

2011年10月7日凌晨,在美國納斯達克股票市場上,中國概念股多數呈現綠色,少數是紅色。一只代碼為“china”的公司卻顯示黑色,意味著停牌。這家公司就是中國第一家在美國上市的互聯網公司——中華網。

10月5日,中華網的母公司中華網投資集團有限公司(以下簡稱“中華網集團”)向亞特蘭大破產法庭申請破產保護。消息傳出后,中華網股價當天就暴跌至每股42美分,跌幅超過50%。根據規定,納斯達克上市公司股價不得連續低于1美元,否則將被摘牌。在嚴酷的淘汰法則面前,中華網股票被納斯達克交易所暫停交易。

從“門戶網”淪落到“撿剩飯”

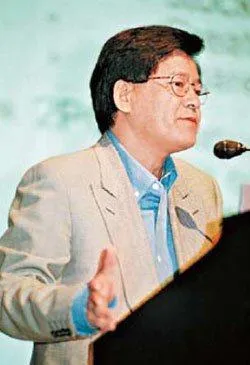

12年前,中華網的創始人葉克勇,帶領團隊風光登陸納斯達克時,恐怕沒有想到有朝一日公司會淪落到申請破產保護的境地。

上世紀90年代中后期,互聯網開始在中國普及應用,各種類型的網站呈井噴式發展。香港人葉克勇敏銳地捕捉到了這一商機。

外表儒雅的葉克勇畢業于美國賓夕法尼亞大學,是沃頓商學院的工商管理碩士,曾經創立過電腦系統公司,并在1987年股災前將其成功賣掉。1995年,葉克勇在香港中環創辦中華網,當時與新浪、網易、搜狐并稱中國四大“門戶網站”。1999年7月14日,中華網在美國納斯達克成功上市,首日的發行股價為每股20美元,開盤股價急升到45.75美元,并以67.11美元報收。2000年,中華網股價在巔峰時期一度高達220.31美元,市值更一度超過50億美元。

靠著搶注到“china.com”的域名和第一個在美上市的中國互聯網公司的榮耀,葉克勇帶領中華網不停地融資,并以收購業內成熟企業的方式擴大規模。2005年,中華網更名為中華網投資集團,公司業務也由最初的門戶網站發展到軟件、在線游戲、移動服務、互聯網和媒體服務等多個領域。然而,這些一再擴大的業務范圍并沒有使公司獲得上升的市值,反倒造成業務的不斷流失。當新浪主攻新聞,網易依靠游戲和郵箱服務,張朝陽致力于搜狐視頻時,中華網集團卻鮮有讓市場驚喜的核心業務。每當公司發展遇到一個坎,葉克勇就到市場上轉一圈,挖掘已經開始掙錢的業務,收購、整合并重新包裝,變成一條新的業務線。這種長期“慢半拍”的發展模式,使得中華網集團屢屢落后于市場主流,只能“撿剩飯”。

名字好不賺錢,生意好才賺錢

截至今年6月30日,中華網集團總資產為3.774億美元,總負債卻高達2.502億美元。在中國概念股(概念股指具有某種特別內涵的股票。而這一內涵通常會被當作一種選股和炒作題材,成為股市的熱點)在美國集體遭遇“滑鐵盧”的時候,具有獨特象征意義的中華網的停牌,又一次給股市中的“概念神話”敲響了警鐘。

2006年以來,出于對中國經濟的信心,市場對中國概念股表現出超乎尋常的熱情。加拿大安大略省皇后大學商學院的金融學教授王維研究了2006年年底以來在名稱中加入“中國”一詞的82家公司,對比改名之前及之后各20個交易日的股票收益情況。結果發現,在名稱中加入“中國”一詞的股票在此期間平均而言其業績高于整體市場31個百分點。一家鋼鐵制造商更名為“中國鴿瑞高級材料集團有限公司”后,股價在納斯達克全球市場上漲37%。另一家沒有任何收入和資產的公司在名稱中加入“中國”一詞后,第二天,公司股票價格上漲了86%,之后便“跌跌”不休。

王維教授的研究提醒廣大企業家和投資者:名字好不賺錢,生意好才賺錢。套用到中華網和其他在美上市的中國概念股身上就是:叫什么不重要,做什么才重要。

編輯:尹潔 美編:陳思璐 編審:吳迎春