炸彈家族的“土行孫”

2012-01-01 00:00:00羅山愛

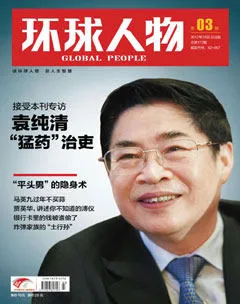

環球人物 2012年3期

“華盛頓忙著生產敲碎波斯核桃的鐵錘!”1月28日,美國《華爾街日報》用了這樣的話語來評說華盛頓的最新動向。據悉,為了準確摧毀伊朗地下核設施,美國軍方正著手升級現有威力最大的炸彈——MOP鉆地炸彈。由于鉆地深,炸得狠,MOP鉆地炸彈在西方有“變態炸彈”的綽號。種種跡象表明,一旦雙方開戰,伊朗建在地下的核設施將遭受“變態般”的考驗。

“變態炸彈”的前世今生

在我國古典神魔小說《封神演義》中,土行孫有“遁地而行”的絕活。在武器中,鉆地炸彈猶如土行孫,可以在地下尋找目標。

鉆地炸彈之所以能鉆入地下,因為它攜帶鉆地炸彈頭,學名侵徹戰斗部。鉆地炸彈可對地下設施和地面加固目標進行攻擊。它由載體和侵徹戰斗部組成。載體一般為導彈、巡航導彈等。侵徹戰斗部由侵徹彈頭、高爆裝藥和引信組成。

鉆地炸彈彈體一般用高強度的材料制成,在彈體的內外表面還要裝防熱層,才能保證彈頭內的電子裝置能在由高速侵徹過程導致的高溫、高壓環境下正常工作。當高速運動的鉆地炸彈到達地面時,其彈體不至于被撞裂,鉆地炸彈這才會依靠自身巨大的動能,順著尖銳的彈頭方向繼續向地下鉆。

鉆地炸彈的撞擊速度也需要巧妙設計。如果撞擊速度太低,會使鉆地深度過小,甚至無法鉆入地下;如果撞擊速度過高,則可能導致彈頭變形,而使鉆地深度降低。

鉆地炸彈鉆入地下爆炸時,通過向地下增加能量,使其破壞效能比同等當量的地面爆炸要大10到30倍。因此,即使鉆地炸彈鉆得不深,其爆炸威力也遠大于一般常規彈藥的威力,所以作戰效果十分顯著。

根據美國國防部情報局掌握的數據,目前全球70個國家約有1萬多個深層地下掩體,其中1400多個是大規模殺傷性武器的儲藏地點。而要清除它們,只能依靠鉆地炸彈。

早在二戰末期,盟軍就曾試圖研制鉆地炸彈,用以摧毀德軍地下軍事目標。就在德國宣布投降前的幾個月,英國皇家海軍研制出綽號“迪斯尼”的火箭推進鉆地炸彈,但未能用于戰場。戰后,美國進行了鉆地炸彈的研制嘗試,在彈體材料、引信技術等方面取得不少成果。

冷戰期間,美國主要用核彈充當鉆地炸彈的角色,目的是對付蘇聯的地下設施,但1991年爆發的海灣戰爭卻改變了美國鉆地炸彈的開發思路。這場戰爭開打后不久,美軍就發現,伊拉克人早就構筑了大量深層地下工事,數百架戰機分散隱蔽在深達40米的混凝土機庫里,坦克、火炮、兵員也藏于地下掩體。盡管多國部隊的空襲和導彈襲擊異常猛烈,可前15天里,伊軍裝備損失率還不到10%。

大傷腦筋的前線美軍司令緊急向五角大樓求助,要求火速研制攻擊地下設施的武器。17天后,美國洛克希德公司用兩根203毫米口徑廢舊榴彈炮管改造的GBU—28型激光制導鉆地炸彈被緊急運到戰區,參加了對巴格達以北的地下目標的轟炸,其中一枚準確命中目標,將躲在掩體里的1100名平民瞬間“粉碎”,這種非人道的武器給世人留下了很不好的印象。

在此后的多場戰爭中,美軍使用的鉆地炸彈基本都屬于GBU—28家族,它能鉆入地下6米深的加固混凝土建筑物或30米深的地下土層。

美國目前威力最大的鉆地炸彈——MOP鉆地炸彈算是GBU—28的升級版。它由美國軍火制造巨頭波音公司研制,長6米,可裝載約2.4噸炸藥,能攻擊地下61米深的鋼筋混凝土設施。《紐約時報》形容MOP鉆地炸彈為“原始而粗暴”:“相比美軍各種高技術炸彈,MOP的科技含量微乎其微,就是一個加了全球定位系統的巨型炸彈。”

美伊“地下”攻防戰

伊朗對美國的“變態炸彈”早有準備。

伊朗核工業乃至敏感軍事設施都由龐大的地下部分組成,比如被美國和以色列恨之入骨的納坦茲氣體離心濃縮工廠在地下有至少3個工作間。這些工作間有深達80余米的地基部分,是用“明挖回填法”建造的,可以有效地減少空襲的傷害。工廠發電機室的屋頂由厚重的高強度水泥建造而成,上面還覆蓋著碎石和泥土。連接納坦茲工廠各部分的通道都是抗爆設計,可以有效地減小鉆地炸彈造成的威脅。

美軍情報顯示,伊朗還把不少濃縮鈾離心機甚至彈道導彈轉移到庫姆市附近的山區隧道里,堅固的花崗巖和石灰巖構成了防空襲的最好屏障,僅地下設施上面的山體高度就遠遠超出MOP鉆地炸彈的穿透極限。事實上,美國軍方早就看到這些問題,所以才緊急要求波音公司加緊升級MOP鉆地炸彈的性能。

考慮到伊朗核危機的緊迫性,波音公司2012年1月表示,不可能對MOP鉆地炸彈的基本構造再進行大調整,只能從內部裝藥、推進裝置及制導方式上進行改進。例如,MOP鉆地炸彈可以選擇新配方——云爆劑:利用爆炸時產生的沖擊波和超壓,摧毀地下設施中無防護或只有“軟防護”的武器和電子設備,同時云爆劑能迅速將地下空間內有限的氧氣“吃掉”,造成局部嚴重缺氧、空氣劇毒,使之變成人間地獄。

另外,波音公司還考慮運用先進的信息技術,使MOP鉆地炸彈具備“掘進攻擊”能力,即第二枚MOP鉆地炸彈能沿著第一枚MOP炸開的通道繼續往下打,形同挖掘隧道的樣式,直到炸到目標為止。

并非不可戰勝

盡管這些鉆地炸彈可以升級,但正如美國全球安全研究所負責人派克所言,它仍不能充分確保對伊朗關鍵性地下設施進行“有效摧毀”:“即便在最佳狀態下,MOP鉆地炸彈對像伊朗地下核設施這樣的目標只起到‘行動干擾’與‘功能破壞’的戰術作用”。

鉆地炸彈有局限性,也并非不可戰勝。俄羅斯《獨立軍事評論》指出,對付鉆地炸彈的最佳方法仍然是“設施地下化”,如軍事指揮所可多設幾處地下預備指揮所,使敵人無法確切掌握攻擊目標。地下工事的抗打擊能力也需同步強化,可參考裝甲車輛的防護系統,在工事上方加裝數層類似復合裝甲的防護層,使鉆地炸彈無法有效穿透。

更重要的是,鉆地炸彈的運用必須以強大的情報指揮控制系統為后盾,一旦無法準確掌握敵方目標的方位信息,再厲害的鉆地炸彈也只能成為“無頭蒼蠅”。

在2003年伊拉克戰爭期間,伊拉克人便利用俄羅斯提供的GPS干擾器,使美軍大量精確制導鉆地武器出了問題。此外,人工制造的煙幕也對鉆地炸彈最流行的制導方式——激光有重大的限制作用,若目標區布滿煙幕或濃霧,帶有激光制導的鉆地炸彈便如同近視眼一樣失去攻擊準確度。1999年科索沃戰爭期間,以美國為首的北約對塞爾維亞空襲78天,動用自海灣戰爭以來最密集的現代化武器裝備,投擲各類炸彈2.3萬枚,空襲1000多個目標,可是塞爾維亞軍隊卻靠綿密而復雜的地下設施并輔之以多種手段實施反空襲,保存了70%以上的戰斗力,當時英國首相布萊爾曾感嘆:“要將武器低劣但深藏掩體中的4.3萬塞爾維亞人趕出科索沃,北約需要有20萬軍隊。”

可以預見,地下防御設施與鉆地炸彈的較量,將成為未來戰爭的重要組成部分。這種激烈的對抗與角逐,也將推動信息化戰爭向地下深層空間擴展和延伸。<b