重型顱腦損傷患者增加病室通風次數對肺部感染的防止效果

晏美紅,鄧志士

(高安市人民醫院神經外科,江西 高安 330800)

肺部感染是重型顱腦損傷患者嚴重并發癥之一。為了預防肺部感染的發生,通常只重視抗生素的使用、呼吸道的管理等,而忽視病室環境因素對肺部感染的影響。2008年1月至2011年1月高安市人民醫院對重型顱腦損傷患者在積極治療原發病、使用抗生素的基礎上,采用了開門窗自然對流通風,增加病室通風次數,改善病室空氣質量,并對患者發生肺部感染情況進行了觀察,效果滿意,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇在本院住院治療的重型顱腦損傷患者184例,男 112例,女 72例,年齡 16~78歲,平均 51.3歲。臨床表現:意識障礙,雙側瞳孔不等大,惡心、嘔吐,肢體活動障礙等。 格拉斯哥(GCS)評分:3~5分83例,6~8分101例。所有病例入院時均無肺部感染的表現。將184例患者按隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組92例。2組患者年齡、性別、臨床表現、鼻飼管留置時間、吸痰、抗生素使用時間、病室空間等方面比較差異均無統計學意義(均P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 病室通風

觀察組開門窗自然對流通風,增加病室通風次數, 3~4 h 通風 1 次,15~30 min·次-1。 對照組按傳統通風方法開門窗自然對流通風,2次·d-1,15~30 min·次-1。

1.2.2 預防肺部感染

1)積極治療原發病;2)使用抗生素(病原菌暫未明確前用廣普抗生素如第三代頭孢菌素,病原菌培養后根據藥敏結果選用敏感的抗生素);3)早期氣管切開;4)加強全身支持及對癥等治療;5)加強翻身拍背、霧化吸入、濕化氣道、吸氧、吸痰等;6)加強口腔、呼吸道、氣管切開等各項護理。

1.2.3 痰菌培養及藥敏試驗

用消毒吸痰管經呼吸道深部吸痰,置消毒試管中立即送細菌室培養,陽性結果者,進行藥敏試驗。

1.2.4 病室空氣采樣

均在17:00于通風后關好門窗,在無人走動的情況下,靜止10 min。按《醫院消毒衛生標準》(中華人民共和國國家標準,GB 15982-1995)要求,對角線布3個平板,距離地面100 cm,暴露5 min后進行采樣,根據平板菌落數計算空氣中平均菌落數。

1.3 肺部感染診斷標準

肺部感染的診斷標準以衛生部2001年頒發的《醫院感染診斷標準》中“下呼吸道感染”[1]的標準為依據。1)顱腦損傷后體溫升高(排除中樞性高熱或顱內感染所致的發熱);2)呼吸系統癥狀如咳嗽、咳痰、痰液量多、呼吸急促等;3)血常規白細胞、中性粒細胞明顯升高;4)肺部可聞及干濕性啰音;5)肺部X線片可見片狀陰影,提示肺部感染;6)痰中培養出致病菌。具備上述4項或4項以上者診斷為并發肺部感染。

1.4 統計學方法

2 結果

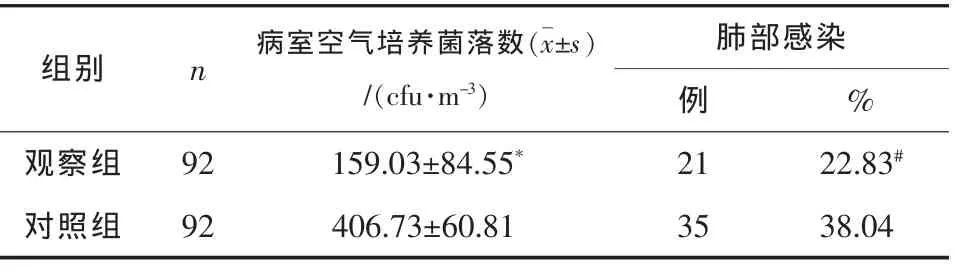

2組病室空氣質量監測及發生肺部感染的情況比較見表1。

表1 2組患者病室空氣質量的比較

3 討論

自然通風是降低病室細菌密度最有效的方法。病室中微生物既有一般大氣中自然微生物,又有病原菌。病原菌來源于人體排菌和醫療活動,人體不斷從呼吸道、消化道、皮膚和毛發等處排出細菌;患者排泄物、分泌物如痰液、膿液和糞便中含有大量微生物,干燥后可直接或間接散入空氣中造成空氣污染[2]。適當增加病室通風次數,可有效地降低病室微生物含量,減少呼吸道感染發生。在人體各系統中,除了皮膚以外,與體外環境接觸最頻繁者莫過于呼吸道,醫院感染主要以呼吸道感染為主。重型顱腦損傷患者病情重,長期臥床,抵抗力差,醫務人員相對密集,各種侵入性操作(氣管插管、鼻飼、張口呼吸等)使患者口腔處于經常性開放狀態,定居在咽部細菌容易引起呼吸道感染。定時通風可變換室內溫度和濕度,同時可降低肺部感染發生率。

根據微生物學原理:細菌開始繁殖的時間為3 h左右,每3~4 h通風1次,也就是細菌開始繁殖期通風[3],能及時利用通風對流換氣及自然界光、電、聲、射線等物理因素對空氣中各種微生物進行截獲、殺滅或僅短時間逗留,使其不能生長繁殖,把細菌消滅在繁殖萌芽狀態,從而減少肺部感染發生。傳統通風方法每日2次,細菌生長經過遲緩期、對數期及穩定期[3],病室內細菌經過 4~5 h 繁殖期及 2~3 h穩定期,微生物含量達到高峰,易造成肺部感染。

[1]鄭明新,高緒文.醫院感染[M].北京:人民出版社,1997:7-8.

[2]董玉梅,靳桂明,張瞿璐,等.病室空氣微生物監測分析[J].中華醫學感染學雜志,2003,13(12):1134-1135.

[3]李振林.微生物學及檢驗技術[M].廣州:廣東科技出版社,2011:7-12.

- 實用臨床醫學的其它文章

- 膝關節色素沉著絨毛結節性滑膜炎的MRI表現