殲8副總師的精彩人生60年追夢大飛機

◎車軍

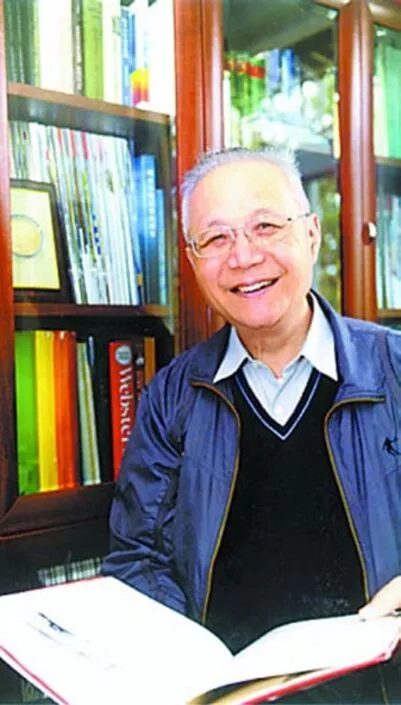

在互聯(lián)網(wǎng)上,用任何一種搜索引擎,輸入“顧誦芬”三個字,瞬間就會獲得海量的相關信息。顧誦芬——中國著名的飛機設計大師,飛機空氣動力學家,兩院院士,殲8飛機副總設計師,殲8Ⅱ飛機總設計師。

今年是新中國航空工業(yè)創(chuàng)建60周年,也是81歲的顧誦芬大學畢業(yè)開始從事航空事業(yè)60周年。

“仿制,等于命根子在人家手里”

2011年春天,由顧誦芬口述的自傳——《我的飛機設計生涯》出版,人們捧之猶讀“飛機設計苦旅”。雖然筆下文字有一種苦澀后的回味、焦灼后的會心,但呈現(xiàn)的卻是“紅日初升,其道大光;河出伏流,一瀉汪洋”的別樣風采。那坦坦蕩蕩毫不張揚的敘述,是他60年工作經(jīng)歷的記錄,亦是從事航空工業(yè)而磅礴九霄的情懷。

解放初期,蘇聯(lián)專家為我國援建過幾個航空工業(yè)企業(yè),其實當時中國的工廠充其量是復制廠,所必需的飛機設計規(guī)范等資料,人家不給。

可畢竟每一種飛機的誕生,都必須經(jīng)過飛機概念設計和總體技術方案論證。我們難道甘心永遠當蘇聯(lián)的復制廠嗎?!當年,顧誦芬與領導和同事們痛徹心扉地感覺到,“仿制而不自行設計,就等于命根子在人家手里,自己沒有任何主動權”。

可喜的是,1956年8月當時的航空工業(yè)局下達命令,分別在沈陽112廠(即今“沈飛”公司)和410廠成立中國第一個飛機、發(fā)動機設計室,調(diào)徐舜壽、黃志千、葉正大、顧誦芬等到飛機設計室工作。徐舜壽任設計室主任,26歲的顧誦芬承擔的是氣動組組長的職務。

從此,在渾河之濱,一支薈萃新中國最優(yōu)秀飛機設計人員的隊伍開始聚集。“少年俠氣,交結五都雄。肝膽洞,毛發(fā)聳,立談中,死生同,一諾千金重。(賀鑄《六州歌頭》)”設計室不到百人,平均年齡22歲,他們?yōu)榱藢崿F(xiàn)一個共同的理想——設計中國人自己的飛機走到了一起。

從小立志投身航空事業(yè)

顧誦芬1930年2月出生在蘇州一個書香世家。祖父顧元昌曾獲朝廷“欽加四品銜,賞給正四品,封典覃恩,誥授中憲大夫”。父親顧廷龍28歲時畢業(yè)于北平燕京大學研究院國文系,獲文學碩士學位。1939年7月,應友人盛情邀請,到上海創(chuàng)辦私立合眾圖書館,任總干事、董事。解放后,歷任上海圖書館館長等職,編著過多部大型重點圖書。

家學如此淵源深長,國學大師的兒子為什么沒有繼承父業(yè),而從事了科技工作?顧誦芬曾回憶說,“七七事變”爆發(fā)時,他正與父母住在燕京大學附近,7月28日那天,日軍轟炸二十九軍營地,轟炸機就從他家上空飛過,連投下的炸彈都看得一清二楚。二十九軍的駐地離他家不到2000米,玻璃窗被沖擊波震得粉碎。

那一年他7歲,耳聞目睹,小小年紀就對飛機留下了深刻印象,也成了他以后立志投身航空事業(yè)的緣起。

1951年8月,顧誦芬以優(yōu)異的成績畢業(yè)于上海交通大學航空工程系,分配到中央新組建的航空工業(yè)系統(tǒng)。兄早亡,已是獨子的他即將離上海遠行去沈陽,令父母又經(jīng)歷了一次刻骨銘心的別離。父親曾寫日記說“舐犢之情,何能自已”,但仍全心支持兒子投身航空事業(yè)。

殲8定型,不會喝酒的顧誦芬酩酊大醉

1961年8月,國防部第六研究院第一設計所(后稱“601”所)在沈陽成立,軍隊編制,不久,顧誦芬從氣動工程師的崗位升任一所的副總設計師,并被授予少校軍銜。

1964年5月,殲8飛機開始設計之時,徐舜壽卻被調(diào)離赴新任,黃志千成為新機的總設計師。黃志千與顧誦芬是“連襟”,他們的夫人是同胞姐妹。但非常不幸的是,就在殲8工作全面鋪開之際,1965年5月20日,黃志千執(zhí)行上級布置的任務時在開羅因客機失事而遇難,年僅51歲。

臨危受命,顧誦芬等人組成的技術辦公室,接過了總設計師的重擔。

1965年8月的一天,時任國務院副總理兼國防工委主任的賀龍元帥在沈陽接見了新機研制工作人員,顧誦芬跟隨所里領導向賀老總做了匯報。賀老總聽了他們的匯報,叼著煙斗,樂得胡子都翹了起來,激動地說:“就是要走中國自己的路,搞自己的東西。”還說,“殲8要早日搞出來”,“飛機上天,黨、軍隊和人民都會感激你們的”。但令人悲憤萬分的是,1969年6月,賀老總被迫害致死。之前,1968年1月,在“文革”中受盡摧殘的中國飛機設計一代宗師、年僅51歲的徐舜壽溘然長逝。

殲8的研制在“文革”亂世中艱難前行。顧誦芬分管的任務繁重而艱巨,他對殲8飛機性能的關注和思考必須是全方位的。1969年7月5日,殲8首飛成功,人群一片歡騰。當大家歡天喜地去赴“慶功宴”時,顧誦芬卻悄悄離開了人群,他趕著去思索下一步的試飛方案了。

顧誦芬一干起工作來就有股不要命的勁頭。1978年夏天,殲8進行飛行試驗,在當時沒有所需測試設備的情況下,48歲的顧誦芬提出要親自上天觀察殲8飛機后機身流場,以徹底解決跨聲速抖振現(xiàn)象。戰(zhàn)斗機在空中機動飛行,會產(chǎn)生4~5個過載,這對從來未接受過飛行訓練的顧誦芬來說是有很大風險的。而且,由于黃志千逝于空難,他的夫人和家人有了一個約定——不再乘坐飛機,因為不愿讓親人再承受對往事回憶的哀慟、驚恐和擔憂。但是顧誦芬決心已下,說服領導、背著愛人,三次乘殲教6上天,用望遠鏡近距離仔細觀察,終于發(fā)現(xiàn)問題所在。后來,顧誦芬?guī)ьI設計團隊提出了改進方案,終于徹底排除了跨聲速抖振現(xiàn)象。

1979年年底,我國更新部隊作戰(zhàn)飛機邁出極其重要一步:我國飛機制造21年歷程中一個輝煌里程碑的殲8飛機(白天型)完成設計定型工作。定型會一直忙到12月31日晚上10時才結束。定型會后,沒有什么招待會,只是在二樓干部食堂,大家一起吃飯;顧誦芬與大家舉杯相慶。要回家了,副所長一清點人數(shù),找不到顧誦芬了。原來他已經(jīng)大醉,正在廁所里吐呢!

顧誦芬不會喝酒,但那一天,他與眾人一樣,也用的是大碗。這是殲8設計者、領導者、生產(chǎn)者辛勤勞動得到國家、軍隊正式認可后的驕傲和興奮,也是所有參與研制工作的人們實現(xiàn)久盼心愿后的歡樂和豪放。不會喝酒也不善于表達激情的顧誦芬,開懷痛飲。這是他自己的飛機設計生涯中第一次,也是唯一的一次酩酊大醉。他想起走過的這么多年,經(jīng)歷的這么多事件;他想起賀老總,想起良師益友徐舜壽、黃志千……他們,竟沒有看到殲8首飛,沒有等到殲8定型這一天!

“我的余生就是搞這些工作了”

1986年,顧誦芬調(diào)到北京,擔任了航空工業(yè)部第二屆科技委副主任。

到北京后,顧誦芬接受的第一項任務是參加“863”專家委員會,他有了更多的時間和機會與一些各界頂尖的科學技術專家一起從事關系國家科技發(fā)展戰(zhàn)略的研究活動。

1987年7月,顧誦芬與國內(nèi)科技界專家在北戴河受到鄧小平同志的接見。鄧小平高度評價了科技界的成就,他說:“對你們在各自領域中做出的卓越貢獻,國家感謝你們,黨感謝你們,人民感謝你們。”這次接見在當時是一條轟動性的新聞。

到科技委以后,顧誦芬的視野更開闊了。他始終保持著抓緊一切空余時間看書的習慣,不斷補充著新的知識。國外的技術發(fā)展最新動態(tài),他了解得清清楚楚,至今81歲的人了,還依舊保持著在業(yè)內(nèi)科學技術高水平狀態(tài)。

60年來,雖然顧誦芬已在飛機設計的基礎理論和應用工程技術領域具有很高的學術造詣并做出了卓越的成就,但一向處事低調(diào)、淡泊名利的他作風依舊——每天很早到崗上班。他說:“我的余生就是搞這些工作了。發(fā)現(xiàn)對現(xiàn)有工作有用的書籍、資料,就組織或請人翻譯。這些書,如果有人愿意看,大家還是會有收益的。”

“天戴其蒼,地履其黃……前途似海,來日方長。”不老的顧誦芬,仍感于際天空闊,一腔壯志從未消磨。