泛時視角下的漢語名量結構諸問題分析

呂軍偉

(廈門大學 中文系,福建 廈門 361005)

泛時視角下的漢語名量結構諸問題分析

呂軍偉

(廈門大學 中文系,福建 廈門 361005)

名量結構在上古漢語中已存在。基于泛時視角,現代漢語名量式合成詞有典型與非典型之分,典型名量式合成詞是上古名量結構詞匯化發展的結果,量詞典型程度和異源名量結構的詞匯化程度是整個名量結構問題的核心,也是造成共時現代漢語名量式合成詞內部種種差異的根源。

名量結構;泛時;異源;典型程度

名量結構問題是漢語數、量、名三者語序及關系諸問題的焦點之一,相對而言也是研究的薄弱點。當前針對漢語名量結構及其相關問題的研究成果并不少見,但絕大部分僅單純地對某一共時或歷時層面的量詞及其相關結構做靜態描寫或定性分析,這在深入認識名量結構問題上已表現出明顯的局限性。

共時與歷時是語言學研究中必不可少的基本范疇。共時乃歷時演化之結果,共時中必然蘊涵著歷時,歷時之構建始于共時,二者相輔相成,不可孤立。然而,如何做到二者的有機結合,這便需要我們基于泛時視角,“在研究共時系統的同時參考歷時因素,在研究歷時演變的同時以共時結構為基礎”[1]。泛時視角對全面認識漢語名量結構詞語尤其是現代漢語名量式合成詞的問題至關重要。但遺憾的是,在當前針對名量結構問題的研究中,該視角多被忽略。“名量結構”這一特殊形式上古漢語已有,但從漢語的演化規律來看,并不利于其存在和發展,該類結構有何特殊之處能流傳至今?現代漢語中名量結構詞語的來源有哪些?現代漢語中名量式合成詞的性質、范圍、結構關系等問題究竟該如何認識?當前研究分歧的根源在哪里?鑒于此,本文將基于泛時視角對漢語名量結構諸問題作一系統探討。

一、漢語名量結構在類型學上的特殊性

從傳統語法角度看,量詞通常和數詞搭配組成數量短語之后修飾名詞中心語。然而,古、今漢語數詞、量詞和名詞三者的語序有很大差異。“數·量·名”是現代漢語語序,而在上古漢語中,由于量詞系統處在萌芽時期,計量系統最初有三種表現方式:“數+名”、“名+數”和“名+數+量”,且第三種方式較為少見[2]272―273,經常作為“名·一·量”的縮略形式出現,形成“名·量”式。現在漢語中依舊存在名量結構,且大多已詞匯化為名量式合成詞。

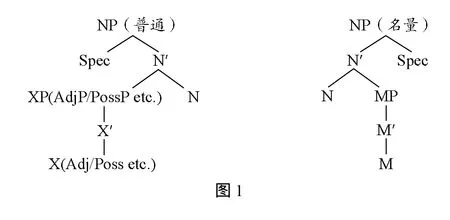

古今漢語的類型學歸屬問題曾頗具爭議。當前學界一般認為漢語屬于非典型或不規則的SVO型語言。漢語在類型上的不一致性最為明顯地表現在:漢語名詞詞組中心語在后,是左分支結構,但動詞詞組中心語在前,為右分支結構[3]25―30。對于漢語名詞的修飾成分,自古到今,無論是領屬語、形容詞定語還是關系小句都一律前置于名詞核心[4]121,此特征與VO型語言之類型學傾向并不相符。因而,在漢語中名量結構具有明顯的特殊性。通常認為在漢語“名·數·量”及名量結構中,名詞為核心①,數量短語或量詞處于修飾限制地位。然而,與其他修飾成分不同,在名量結構中量詞卻居于核心之后,反而又成為右分支結構,這與漢語名詞修飾語應有的位置不符,如圖1所示。

名量結構古今漢語皆有,正因為這一形式的特殊性,必然使之在漢語數、量、名語序及關系諸問題中得以凸顯,也正因其演化的連續性及復雜性,使之備受爭議。

二、泛時視角下的現代漢語名量結構問題

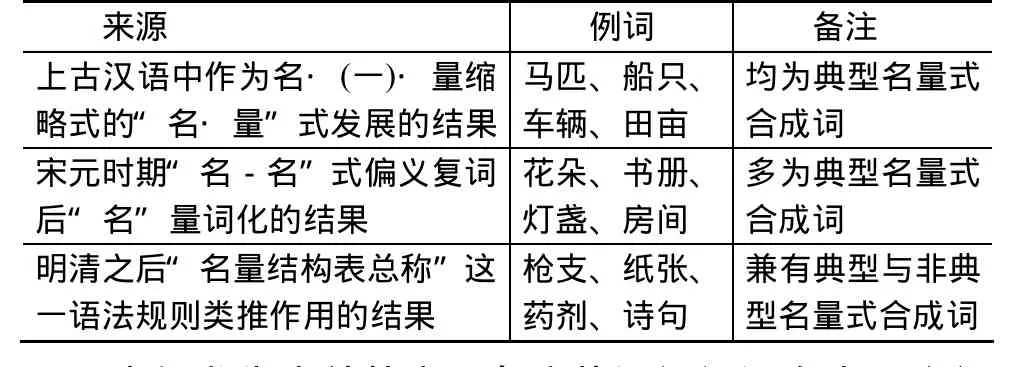

相對現代漢語“數·量·名”結構諸問題而言,現代漢語名量式合成詞的研究亟待深入。目前對名量式合成詞的研究大多僅著眼于共時分析,對其歷時演變關注不夠。筆者曾基于對名量結構的歷時統計考察,發現由名量結構詞匯化而成的“名量式合成詞”,在唐宋之前多為單個出現,唐元時期數量明顯增多,明清時期已有為數不少的名量式合成詞,且“名量結構表總稱”已基本形成規則,并具有一定的類推性[5]。此外,筆者基于對名量結構歷時演變問題較為系統的考察,發現名量式合成詞有典型與非典型之分,其來源主要有三種,詳見表1。

表1 名量式合成詞來源表[6]

李如龍先生曾從宏觀角度將漢語詞匯自古至今衍生的方式歸為四類:音義相生、語素合成、語法類推、修辭轉化[7]。從整體上看,現代漢語名量式合成詞的前兩種來源為語素合成的結果,后一種則是由“名量結構表總稱”這一語法規則類推而來的結果。通過對名量結構的歷時考察以及對現代漢語名量式合成詞來源情況的梳理,基于泛時視角,我們發現,來源情況及進入該結構的量詞的典型程度不同,是致使現代漢語名量式合成詞內部在共時層面產生種種差異及分歧的根本原因,這也是漢語名量結構問題的關鍵。因此,我們有必要基于泛時視角,對在共時層面的現代漢語名量式合成詞研究中存在的諸問題進行重新認識。

(一) 名量結構的性質

現代漢語名量式合成詞是名量結構歷時演化的結果。自上古至今,名量結構經歷了一個漫長的復音化及詞匯化的過程,但相對于其他詞類而言,其發展并不明顯。名量結構自身的特殊性及生命力很值得我們深究。總體而言,名量結構應當包括古、今漢語中以單音節名詞和單音節量詞按照“名(N)+量(M)”方式組合而成的所有形式。從泛時角度看,在上古“名·量”式與典型名量式合成詞之間,存在一個連續統。名量結構的歷時演化路線應為:“名·量”式(臨時)→表復數的名量短語→有表總稱作用的名量式合成詞→僅用于表總稱的名量式合成詞[5]59。

在現代漢語中,上古漢語中作為“名·數(一)·量”縮略形式的“名·量”式,由于與漢語“修飾語+中心語”的語序相悖,處于劣勢,在具有相同功能的結構間的競爭、分化中,“名·量”式已不復存在。處于中間過渡狀態的“表復數的名量短語”,本身即處于一種不穩定狀態,隨著前一階段“名·量”式的消失,隨即亦不復存在。由于近代漢語中名量構詞法已初步形成,并具有一定的能產性,近代漢語以及現代漢語中新出現的名量結構,大多由“名量結構表總稱”這一規則通過“N-M”式規則直接類推和基于“N-M”式規則的同成分類推兩種方式衍生出來,屬于語法類推的結果。因此,近代漢語及現代漢語中的名量結構基本上處在有表總稱作用的名量結構(包括:臨時名量組合和非典型名量式合成詞)→僅用于表總稱的名量結構(典型名量式合成詞)這樣一個動態變化的連續統內。在這個演變過程中,關鍵在于進入名量結構的量詞的語法化程度。

因此,就現代漢語中的名量結構而言,其主體是作為名詞次類之一的名量式合成詞。因名量式合成詞內部各成員處在上述連續統之間,情況不盡相同,基于我們對名量結構所做的歷時考察,就共時層面的現代漢語中的名量結構而言,較為妥當的方式是將其分為典型名量式合成詞和非典型名量式合成詞。從結構成分上看,二者均由單音節名詞和單音節量詞按照“名+量”方式構成,但不同的是,前者在功能上僅表名詞中心語所在類的總稱,而后者則認為表名詞中心語所在類的總稱只是其功能之一,與單節名詞中心語并未嚴格對立。

(二) 名量結構的分類及內部關系

對于共時層面名量式合成詞內部結構關系的看法,歷來分歧頗大。基于前文所做的分析,我們可知名量結構問題的核心是量詞典型度及名量結構詞匯化程度。量詞是現代漢語各詞類中劃定最晚的一類詞。漢語量詞本身是一個正處在語法化斜坡上的詞類[8]11,其成員之數量及典型程度處在發展變化過程中。

從總體上看,能進入名量式合成詞的量詞主要是單音節個體量詞,也有個別集合量詞。名量式合成詞在意義、功能等方面典型與否,關鍵在于物量詞的典型與否,二者呈正相關關系。從來源上看,物量詞除極少數(如張、束、串等)源于動詞外,絕大部分源于名詞。通常而言,語法化的演變路徑為“實詞→虛詞→附加形式→屈折詞綴”[9]7,量詞尤其是物量詞是一個較為典型地處在“名詞→量詞→附加形式→屈折詞綴”語法化斜坡上的詞類。吳安其先生認為:這一發展是形態的需要,“分析性語言由于形態發展的需要,在一定的情況下量詞可能進一步虛化為粘著成分”[7]。此外,王力先生在探討單位詞的發展時也注意到,“單位詞還有一種用途,就是用在名詞后面,不加數詞,當作名詞詞尾。這種名詞往往是無定的至少不是單數的”[2]283。源于名詞的物量詞,本身便具備標志名詞的功能,使得量詞具備了成為“數·量·名”和名量結構的構成語素的條件,這正是名量式合成詞得以產生、保留和發展的主要原因之一。典型名量式合成詞僅表總稱,在功能上已嚴格區分于單、復同形的名詞中心語,在分化名詞中心語單稱和類稱的功能上,物量詞從形式上起到了關鍵作用[10]。由此,從物量詞角度,基于典型性,對現代漢語中名量結構的內部差異進行分析,更能反映名量式合成詞問題的內在本質。

1. 典型名量式合成詞:名詞和量詞已經詞匯化,意義凝合,其中量詞為典型物量詞(僅指表示事物數量單位,不存在兼類現象),且失去了指稱事物單位的性質及功能,進一步虛化為總稱標記;從功能上看,典型名量式合成詞僅表名詞中心語所在類的總稱,與單、復同形的單音節名詞中心語嚴格對立,可受集合量詞及其短語修飾,但通常不能直接受個體量詞及指示代詞“這、那”修飾,如車輛、馬匹、船只、槍支、田畝、布匹、紙張等。

2. 非典型名量式合成詞:名詞和量詞尚處在詞匯化過程中,意義凝合程度不盡相同,其中量詞為非典型物量詞(可指表示事物數量單位,多存在兼類現象),其語法化程度不盡相同,多處在“名詞→量詞”的虛化過程中;整個結構在表意及句法功能上與單音節名詞中心語區分不是十分嚴格,個別情況下,能直接受個體量詞及指示代詞“這、那”修飾,出現“名+量=名”的情況,如:花朵、米粒、房間、泥團、花束、石塊等。

由此可見,名量式合成詞的分類、范圍、結構關系等諸問題的關鍵,是如何處理名量結構中的量詞問題。鑒于此,對于名量式合成詞范圍的界定,不妨與“典型程度”結合,區分出廣義的名量式合成詞(具有“名+量”形式且有表總稱用法的所有結構)和狹義的名量式合成詞(僅指典型名量結構)。前者內部結構關系為附加式,后者因量詞的典型程度不同,則為正偏式[10]。

(三) 名量結構的范圍

從“名量結構”的命名上,可以將由名詞和量詞按照先名后量的方式組合而成的所有結構都納入名量結構的范圍,其中占據主體地位的是雙音節的名量結構。就現代漢語中名量結構的范圍問題而言,前人爭論及分歧的焦點在于如何區分典型名量式合成詞和非典型名量式合成詞。

對于現代漢語名量式合成詞的判定問題,至今學界的認識依舊較為模糊,更無定論可言。對此,李麗云提出判定名量式合成詞的四個標準,其中“兩個構成成分逆序之后,前加數詞可以構成數量名結構”和“從語義上看,整個名量式合成詞表示的是名詞性語素所指事物的總稱,具有集合義”[11]兩個標準在學界已是共識。但李麗云提出的“第二個構詞成分必須是量詞性的,語義上還沒有衍生出名物義”這一判定名量式合成詞的標準,則還有待商榷。李麗云認為:“當一個量詞成分,作為詞根語素構成合成詞時,如果它在整個合成詞中體現的是名物義,那么該成分已經由量詞性的轉變成了名詞性的,則該合成詞不再是嚴格意義上的名量式合成詞,而通常是轉化成了一個‘名+名’格式的偏正式合成詞。”[11]對此,朱彥亦認為:“在漢語雙音化過程中,曾使用‘名+量’格式來構成雙音節復合詞,然而,在歷史的發展過程中,一些能產的構詞量詞由抽象的量范疇義逐漸發展出了具體的名物義……‘朵、件’等語素已發展出名物義,構詞能力強,在現代人的語感中,更像名物詞而不是量詞,‘花朵、工件’等詞應歸入偏正式。”[12]25我們認為,上述觀點皆有欠妥之處,二人僅著眼于共時層面的靜態描寫分析,忽略了歷時角度的分析。從前文分析結果及歷時語法化角度來看,并非是量詞成分由量詞性轉變成了名詞性,也并非所謂的“構詞量詞由抽象的量范疇義逐漸發展出了具體的名物義”。恰恰相反,從來源上看,進入名量結構中的物量詞絕大部分便來源于名詞,如“朵”、“冊”、“件”等。從根本上看,朱、李二人所謂的“名物義”其實是上述來源于名詞的量詞并未徹底語法化或語法化程度不高所保留的原名詞義。

另外,在名量式合成詞的判定中,通常所采用的逆序驗證法,其實是鑒定雙音節“N(名)+X”結構中X能否作為前N的計量單位的一種方法。逆序驗證法在名量結構問題的判定上,只是一個必要條件,但如果一個合成詞能從“N+X”變換為“一+X+N”,而且X有語法化為量詞的趨勢,則我們便可以初步判定這一詞語可以納入我們所研究的名量結構的范圍,如水滴→一滴水,而且“滴”已由原本的動詞虛化為物量詞。但相對而言,“水桶”雖然也能夠滿足“水桶→一桶水”的轉換,但“桶”依舊是典型的名詞,這里只是臨時借用,并沒有進一步虛化為量詞的趨勢,因此此類詞不能算做名量結構。所以,逆序驗證僅能作為確定名量結構的必要但不充分條件,對典型與非典型名量式合成詞并不具有區分作用。名量式合成詞范圍問題的實質是如何對待非典型名量式合成詞,而解決這一問題的關鍵在于如何處理出現在名量結構中的量詞問題。我們認為,名量式合成詞的根本判定標準為,從語義上看,名量結構中的量詞是否僅用于表示名詞中心語所在類別的總稱,是否與單、復同形的單音節名詞中心語嚴格對立,量詞是否已喪失指稱事物單位的功能,而虛化為一種表總稱的標記。

(四) 名量式合成詞是否可受個體量詞修飾

名量式合成詞,尤其是典型名量式合成詞,因其表名詞中心語所在類的總稱,通常認為屬于集合(體)名詞②。王力先生則認為:車輛、船只、馬匹、紙張、書本、槍支等名量式合成詞“至少不是單數的”[2]283,此類名量式集合量詞,通常被認為可以再受集合量詞或不定量詞修飾,如:一批車輛、一打紙張等;但不能再受個體量詞修飾,如:*一只馬匹,*一個車輛,*一條船只(“*”表示違反一般規則的用例,即通常不這樣說)等。李麗云曾將“從句法功能上看,名量式合成詞不能受數量短語的修飾”作為名量式合成詞的判定標準之一[11],但從其依據該條標準所判定的20個名量式合成詞的具體情況看,并非如此簡單。

羅夠華基于CCL語料庫,對下面10余詞進行了考察及描寫:(1)房間、案件、事件;(2)車輛、船只、花朵、燈盞、槍支、信件、紙張、人口、書本、馬匹等,發現上述詞在句法上能夠進入“數·量·名”(數詞的數目大于“一”)、“一·量·名”、“每·量·名”、“指·量·名”四種結構。羅夠華基于單一共時角度認為,名量式名詞中,少數(如“房間、案件、事件”等)已是個體名詞,集合義很不明顯,故可受個體量詞修飾。但大多數既是集合名詞,又可受個體量詞修飾,具有個體名詞特點[13]。從歷時角度看,羅文所選取的考察對象,其成因及來源情況各異,必須區別對待。總體而言,可受個體量詞修飾的名量式合成詞及其用例較少,并不影響“名量合成詞表總稱”這一規則的地位,但這些例外的存在又該如何解釋?我們有必要從泛時角度做一分析。

基于此前的考察及討論,“房間、案件、事件;車輛、船只、花朵、燈盞、槍支、信件、紙張、人口、書本、馬匹、詩篇”等詞語從歷時來源角度看,可分作三類:“馬匹”由表1的“來源一”產生;“房間、花朵、燈盞、人口、書本、詩篇”則由表1中“來源二”產生;“船只、案件、事件、槍支、信件、紙張”等則由表1中“來源三”產生。其中,后兩類是宋元之后才出現的新形式。不同的詞語因其來源不同、產生時期不同,詞匯化程度、共時層面的表現自然也不相同。相對而言,第一類詞語,如“馬匹”,最為典型,也最不易受個體量詞修飾,第二、三類詞語都牽扯量詞虛化及整個結構詞匯化程度問題,在用法上較為靈活多變,特殊現象也較多,尤其是第二類的M來源于名詞,大多還保留有名詞的一些特征,如“朵、卷”等。由此可見,名量式合成詞共時層面的種種差異及特殊情況,與其來源,尤其是量詞的虛化程度和整個結構的詞匯化程度有著密不可分的聯系。

此外,羅夠華認為名量式合成詞中量詞性語素的作用主要有兩種,即雙音節化和表示特征義[13]。名量式合成詞中的量詞性語素具有雙音節化作用本無可厚非,但表特征義的說法過于籠統。我們認為,由“來源一”所形成的名量式合成詞,最為典型,其中的量詞性語素已基本不表特征義,更趨向于作為表總稱的標記;由“來源二”和“來源三”兩種方式產生的名量式合成詞,因量詞典型程度不盡相同,此類非典型名量式合成詞中的量詞性語素則兼有表特征義和總稱標記的功能,且典型化程度越高,越傾向于做總稱標記,反之,則表特征義的功能更強。由此可見,由非典型量詞構成的名量式合成詞,多處在“‘名-名’→‘名-量’”的變化過程中,由于量詞本身具有雙重性質,從而使得非典型名量式合成詞在功能上并未與單、復同形的單音節名詞中心語嚴格區分開來,既可表總稱,亦可表無定單稱,并由此導致了該類名量式合成詞在一定程度上可以受指示代詞及個體量詞的修飾。

劉云、俞士漢、朱學鋒對《現代漢語語法信息詞典》中收錄的51696個詞語進行統計分析后發現,復合詞有30586個,而名量式詞語僅46個,占0.15%[14]277。當前學界對漢語名量結構的認識,大多僅著眼于共時角度,認為現代漢語量詞、名量式合成詞都是一個能產性不強、發展緩慢的封閉類詞類。然而,欲全面探究漢語量詞及名量結構的問題,勢必要基于泛時觀,從語法化、連續統等角度,兼顧漢語方言(如閩語中的名量結構、平話中的量名及名量結構等)、漢藏語系等其他語言中的量詞發展狀況,多角度、動態化地對其進行比較研究,而這方面的工作尚待進一步展開。

注釋:

① 亦有學者認為:在包含了數量詞的NP中,居于語義和句法核心的為數量詞,而非名詞,如沈陽《數量詞在名詞短② 語移位結構中的作用與特點》(載于《世界漢語教學》1995年第1期第19頁)。

③ 持此種觀點的主要有趙元任、朱德熙、周國光、向熹、馬慶株、周一民、王玨、周薦等。

④ 持此種觀點的主要有辛永芬、徐揚、蔣穎等。

[1] 陳保亞.論語言研究的泛時觀念[J].思想戰線,1991(1).

[2] 王力.漢語史稿[M].北京:中華書局,1980.

[3] Huang,C.-T.James(黃正德).Logical Relations in Chinese and the Theory of Grammar[D].Doctoral dissertation. MIT,1982.

[4] 劉丹青.語序類型學與介詞理論[M].北京:商務印書館,2003.

[5] 呂軍偉.漢語名量結構狀況的歷時考察[J].長春師范學院學報:人文社會科學版,2010(2).

[6] 呂軍偉.名量式合成詞的來源問題探析[J].江漢大學學報:人文科學版,2010(2).

[7] 李如龍.漢語詞匯衍生的方式及其流變[J].河北師范大學學報:哲學社會科學版,2002(5).

[8] 吳安其.分析型語言的名量詞[G]//李錦芳.漢藏語系量詞研究.北京:中央民族大學出版社,2005.

[9] Hopper Paul J.and Elizabeth Closs Traugott.Grammaticalization[M].Cambridge:Cambridge University Press,1993.

[10] 呂軍偉,鄭博.從量詞角度看現代漢語名量式合成詞問題[J].雞西大學學報,2010(2).

[11] 李麗云.漢語名量式合成詞的結構及其界定標準[J].河北師范大學學報:哲學社會科學版,2009(5).

[12] 朱彥.漢語復合詞語義構詞法研究[M].北京:北京大學出版社,2004.

[13] 羅夠華.集合名詞受個體量詞修飾現象考察[D].長沙:湖南師范大學,2007.

[14] 劉云,俞士漢,朱學鋒.現代漢語合成詞結構數據庫的開發及應用[G]//張普.現代化教育技術與對外漢語教學.桂林:廣西師范大學出版社,2000.

Exploring the Problems of “Nouns plus Measure” Structure in Chinese from the Panchronic Perspective

LV Jun-wei

(Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)

In ancient Chinese, the “Nouns plus Measure” structure already existed. And there are two kinds of “Nouns plus Measure” compound words in modern Chinese∶ typical and atypical. The typical ones are the consequences of the lexicalizational development of the “Nouns plus Measure” structure in ancient Chinese. The typicality of the measure words and the lexicalizational degree of the “Nouns plus Measure” structure are the core issue of the whole problems of that structure, and also are the source of synchronic differences inside the class of “Nouns plus Measure” compound words. The studies on the problems of the “Nouns plus Measure” structure must be based on Panchronic perspective.

“Nouns Plus Measure”; structure; panchronic; heterologous; typicality

H04

A

1006-5261(2012)03-0102-05

2012-03-19

廈門大學“211工程”(三期)研究生國外訪學項目(X13210)

呂軍偉(1983―),男,河南中牟人,博士研究生。

〔責任編輯 楊寧〕