更昔洛韋、干擾素及利巴韋林治療小兒咽結合膜熱的療效比較

高志虹, 趙素香

更昔洛韋、干擾素及利巴韋林治療小兒咽結合膜熱的療效比較

高志虹, 趙素香

目的 比較更昔洛韋、干擾素及利巴韋林治療小兒咽結合膜熱的療效。方法 將90例患兒按就診的先后順序分為3組,更昔洛韋組30例給予更昔洛韋5mg/(kg·d)靜脈滴注,干擾素組給予干擾素5萬U/(kg·d)肌內注射,利巴韋林組給予利巴韋林10mg/(kg·d)靜脈滴注,3組均每日1次,療程均為5d,其他治療相同。觀察3組療效,發熱、咽炎、結合膜炎恢復正常時間及不良反應情況。結果 更昔洛韋組總有效率優于利巴韋林組,差異有統計學意義(P<0.017),但更昔洛韋組和干擾素組療效比較差異無統計學意義(P>0.017);更昔洛韋組和干擾素組癥狀體征好轉時間比較差異無統計學意義(P>0.05),但兩組與利巴韋林組比較差異均有統計學意義(P均<0.05)。更昔洛韋組、干擾素組未見明顯不良反應。結論 更昔洛韋和干擾素治療小兒咽結合膜熱療效顯著,短期使用安全性好。

更昔洛韋/治療應用; 干擾素/治療應用; 利巴韋林/治療應用; 咽結合膜熱/藥物療法; 兒童

咽結合膜熱是小兒時期一種特殊類型的上呼吸道感染,該病發病率較高,常發生于春夏季,主要通過呼吸道或接觸傳播,可在兒童集體機構中流行,臨床以突起高熱、咽炎、眼結合膜炎為主要特征,可伴有頸部、耳后淋巴結腫大。病原體主要是腺病毒3、7型。治療上為抗病毒和對癥治療。本科應用更昔洛韋、干擾素、利巴韋林分別治療小兒咽結合膜熱共90例,進行療效對比,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 2009-01/2011-10新鄉市第四人民醫院兒科就診的90例咽結合膜熱患兒按就診的先后順序分為更昔洛韋組、干擾素組、利巴韋林組各30例。更昔洛韋組中男16例,女14例;年齡10個月至9歲;病程1~3.5d。干擾素組中男15例,女15例;年齡8個月至10歲;病程1.5~3d。利巴韋林組中男16例,女14例;年齡10個月至8歲;病程1~3d。3組患兒的性別、年齡、病程差異均無統計學意義(P>0.05)。

1.2 診斷標準 均符合第7版《兒科學》中咽結合膜熱診斷標準[1]。

1.3 納入標準 (1)符合小兒咽結合膜熱的診斷標準;(2)年齡10個月至10歲;(3)家屬知情同意。

1.4 排除標準 (1)急性結膜炎;(2)皰疹性咽頰炎。

1.5 治療方法 3組患兒均予降溫,0.1%阿昔洛韋滴眼及對癥治療,合并有細菌感染者加用抗生素。在此基礎上,更昔洛韋組給予更昔洛韋注射液5mg/(kg·d),加 入 5% 葡 萄 糖 注 射 液 100~250mL中靜脈滴注;干擾素組給予干擾素5萬U/(kg·d)(最大量每日100萬U)肌內注射;利巴韋林組給予利巴韋林注射液10mg/(kg·d)加入5%葡萄糖注射液100~250mL中靜脈滴注。均每日1次,療程均為5d。

1.6 觀察指標 觀察3組療效,發熱、咽炎、結合膜炎恢復正常時間及不良反應發生情況。

1.7 療效判定標準 (1)顯效:治療3d發熱、咽痛消失,咽結合膜充血明顯減輕或消失;(2)有效:治療4d發熱、咽痛消失,咽結合膜充血明顯減輕或消失;(3)無效:治療4d上述癥狀無改善[2]。

1.8 統計學方法 所有數據運用SPSS 11.0統計軟件包分析處理,計數資料采用χ2檢驗,3組計量資料用±s表示,組間比較采用q檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

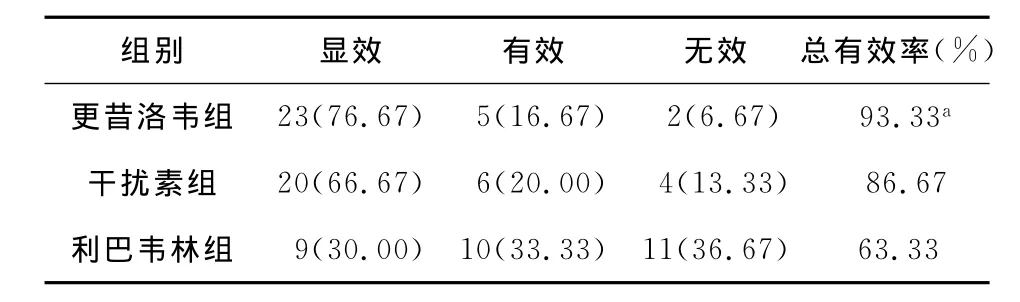

2.1 3組療效比較 見表1。

表1 3組療效比較[n(%),n=30]

表1結果表明,更昔洛韋組總有效率優于利巴韋林組,差異有統計學意義(P<0.017),但更昔洛韋組和干擾素組療效比較差異無統計學意義(P>0.017)。

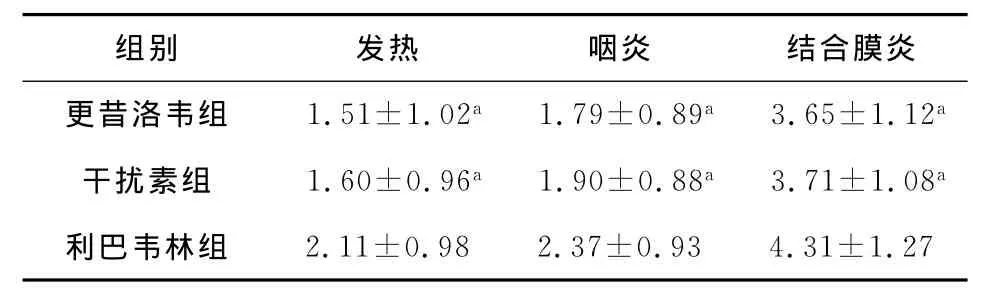

2.2 3組各項指標恢復正常時間比較 見表2。

表2 3組各項指標恢復正常時間(±s,d,n=30)

表2 3組各項指標恢復正常時間(±s,d,n=30)

注:與利巴韋林組比較,aq=3.833,4.142,3.618,3.563,3.519,3.546,P<0.05。

組別 發熱 咽炎 結合膜炎更昔洛韋組 1.51±1.02a1.79±0.89a3.65±1.12a 2.11±0.98 2.37±0.93 4.31±1.27干擾素組 1.60±0.96a1.90±0.88a3.71±1.08a利巴韋林組

表2可見,更昔洛韋組和干擾素組在發熱、咽炎、結合膜炎回復正常時間明顯低于利巴韋林組,差異有統計學意義(P<0.05);但更昔洛韋組和干擾素組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

2.3 不良反應 更昔洛韋組、干擾素組未見明顯不良反應,利巴韋林組1例出現惡心,調慢滴速后消失。治療5d后復查白細胞、血小板計數3組均正常。所有患兒均未見其他并發癥發生。

3 討論

咽結合膜熱是小兒時期較常見的急性上呼吸道感染性疾病,以5~7歲兒童為多見,主要表現為持續高熱、咽痛、眼部刺痛和眼結膜嚴重充血水腫,部分免疫力低下的患兒常并發支氣管肺炎、心肌炎、腦炎等,對患兒身心健康造成嚴重危害。引起小兒咽結合膜熱的主要病原體是腺病毒3、7型,既往常用利巴韋林抗病毒治療,顯效慢,病程長,家長對治療效果不滿意,且易引起白細胞減少、心肌、肝、腎功能損害,故臨床應用受到限制[3]。

更昔洛韋屬核苷類抗病毒藥,鳥嘌呤核苷衍生物,具有較廣泛的強效抗病毒作用。本品進入細胞后迅速被細胞脫氧鳥苷激化酶磷酸化為單磷酸化合物,然后經細胞激酶的作用成為活化的三磷酸化合物,其作用機制:(1)不僅競爭性抑制病毒DNA聚合酶,而且直接滲入的病毒DNA,終止病毒DNA鏈的延長,從而抑制病毒的復制[4],活化型GCV在染細胞內濃度比非感染細胞高100倍,并能在細內持續存在數天[5]。(2)更昔洛韋對屬于DNA病毒的腺病毒亦有很強的作用[6],能滲入到病毒宿主細胞的DNA中,對病毒DNA多聚酶有較強的抑制作用。干擾素是人體產生的一種具有廣譜抗病毒作用的低分子量蛋白質,主要通過與細胞表面上的受體相結合,激活細胞內抗病毒蛋白基因,合成抗病毒蛋白而呈現抗病毒作用,亦能抑制病毒在侵入組織細胞的復制增殖[7]。

本研究結果顯示,在總有效率及各種臨床癥狀消失時間方面,更昔洛韋組和干擾素組治療小兒咽結合膜熱的療效相近,均明顯優于利巴韋林組。更昔洛韋注射液常見的不良反應是骨髓抑制、中性粒細胞減少、血小板減少、貧血等,本組資料未見明顯不良反應,與陶品武等[8]報道一致,說明更昔洛韋短期治療是安全的,但由于病例較少,潛在的不安全因素仍有待觀察。干擾素組治療過程中未發現明顯的不良反應,由于干擾素是肌內注射,有的患兒存在懼怕心理而拒絕肌內注射治療,因此,臨床治療小兒咽結合膜熱時可根據具體情況選用更昔洛韋或干擾素治療。

[1] 沈曉明,王衛平.兒科學[M].7版.北京:人民衛生出版社,2008:262.

[2] 倪軍萍.更昔洛韋治療小兒咽結合膜熱臨床分析[J].中華現代兒科學雜志,2008,5(1):15-16.

[3] 尹文潔,任曉明.利巴韋林的不良反應[J].中國藥房,2004,15(2):107-108.

[4] 常春明.更昔洛韋治療小兒下呼吸道感染療效觀察[J].臨床肺科雜志,2010,15(12):1820-1821.

[5] 方峰.抗病毒藥物在兒科的應用[J].中國實用兒科雜志,2001,16(8):451-454.

[6] 梅艷,宋新文.更昔洛韋在兒科的臨床應用[J].中國醫藥導報,2007,26(8):912-914.

[7] 周新央.α干擾素聯合細辛腦注射液治療毛細支氣管炎42例療效分析[J].臨床肺科雜志,2007,12(4):405-406.

[8] 陶品武,董紅霞,倪敏霞.更昔洛韋治療小兒咽結膜熱臨床療效觀察[J].中國基層醫藥,2004,11(12):1486-1487.

453000河南 新鄉,新鄉市第四人民醫院兒科

高志虹(1975-),女,主治醫師。研究方向:兒科臨床疾病的診斷與治療。

10.3969/j.issn.1674-3865.2012.04.028

R766.5

B

1674-3865(2012)04-0350-02

2012-07-23)

李志文)

臨床研究