臺北捷運公共藝術的發展與啟示

阮如舫 趙晟宇

(蘇州科技學院,215001,蘇州∥第一作者,教授)

地鐵是城市物質文明發展的時代產物,與人們的生活休戚相關。縱覽世界各國城市的地鐵,自1863年世界第一條倫敦地鐵建立開始,各國的地鐵及地鐵公共藝術就蓬勃地發展起來。

相對國內,臺北都會區大眾捷運系統(簡稱臺北捷運,相當于臺北城市軌道交通)[1]公共藝術自1995年出現至今,經歷了從無到有,從有到逐步改良的探索歷程。無論是其多元的表現形式,對歷史文脈的尊重,及完善的法令和嚴格的操作程序都已取得值得稱贊的成績,堪稱為典范。本文希望經由對臺北捷運公共藝術發展的研究探討,得到有助于我國大陸地鐵公共藝術建設的寶貴經驗。

1 臺北捷運公共藝術簡介

臺北為我國臺灣省省會,是臺灣人口最多的城市,也是臺灣的政治、文化、商業與傳播等的中心。

臺北捷運是臺灣的第一個捷運系統,建設迄今已有20多年歷史,目前為臺北市與臺北縣提供服務。1996年首先通車的是木柵線,目前還有淡水線、南港線、板橋線、土城線、新店線、中和線、新莊線、蘆洲線、文湖線、新北投線和小碧潭線等已投入運營。臺北捷運系統的運營長度為110.1 km,路線長度為114.6 km,車站共96座,有高架、地下、地面三種路段,每日平均旅客量約160萬人次。臺北捷運自2004年起連續兩年經國際地鐵標竿聯盟評定為“世界上最穩定的捷運系統”。臺北另有數條線路仍在規劃和興建中。

公共藝術從廣義上來說,就是指藝術家借助一定的藝術手段和材料媒介創造的,以人為核心,以某一特定城市公共開放空間為依托,具有一定形式、結構、功能、面向公眾的藝術作品。它以一定的社會物質環境和精神環境為基礎,集中體現了藝術家的文化素養和設計理念。它既是一種外在的、可視的藝術運作和存在方式,同時在整體上又是一種蘊含豐富社會精神內涵的文化形態。為了提高捷運空間的品質,增進捷運建設的親和力,在臺北捷運大規模建設的同時,臺北捷運局將公共藝術與捷運工程相結合的理念不斷得到加強,將運輸功能與開放空間、公共藝術相結合,使捷運成為傳播大眾公共藝術的櫥窗;通過車站與城市設計的整體思考,在室內外空間設置不同表現手法的公共藝術,不僅為乘客提供了舒適的休憩場所,有利于空間環境的塑造,同時充分展現城市的歷史背景與地域特色,彰顯地區的傳統文化與人文風貌,得到民眾的認同感和歸屬感,成為日常生活的一部分。

2 臺北捷運公共藝術的發展

臺北捷運局于1990年就著手研擬捷運車站設置公共藝術的推動策略,1991年主動邀集學者專家召開“捷運建設與藝術品結合的推動計畫研討會”,隨即于1992年成立捷運公共藝術專案,宗旨是提升捷運空間品質、加強捷運車站的地緣特色,并促進捷運建設的親和力;針對捷運公共藝術的評審與推薦,于1993年初成立公共藝術審議委員會,包括了建筑、景觀、藝術及媒體各界的專家學者。由于臺灣《文化藝術獎助條例》法令第九條規定“公有建筑物應設置公共藝術,美化建筑物及環境,且其價值不得少于該建筑物造價百分之一”,所以公共藝術的設立隨著地鐵的建設而進行。從1995年設計完成的淡水線公共藝術作品發展至今,共完成37組公共藝術作品。

臺北捷運公共藝術發展至今取得了豐碩的成果,在不斷滿足車站實際需求的同時,隨著時代潮流不斷進行改善與創新,其發展與進步舉世矚目。

本文對1995年到2010年設置公共藝術的部分車站進行分析,從公共藝術的設置位置、形式、材質、操作方法等方面進行研究探討。

2.1 公共藝術的設置位置

公共藝術的設置以室內為主,部分出入口廣場及車站戶外空間也設置了公共藝術作品,通常設在乘客視線容易到達的地方,以滿足乘客的行為模式與心理需求。

公共藝術設置位置呈現多元化,在站廳、站臺出入口、站臺層、通道、樓梯、電扶梯、天花板、立柱、刷卡出入口等空間都設置了公共藝術。如:板橋線板橋站的“進化的軌跡”,其由12件多彩的圓環為造型套在捷運站臺的4個主要廊柱上,隱喻大臺北地區與周邊大型衛星城市交通脈絡的連接完成及生生不息、圓融等含義;南港線市政府站在出入口廣場及站臺層以一系列5件作品代表成長的過程,包括播種的“犁”、頂出地表的“頂”、稚嫩的“萌芽”、青澀的“扭曲”及成熟的“搖動”;中和線南勢角站在穿堂層及站臺層、天花板位置由3件垂吊造型和9件壁畫作品描述“青春美樂地”的主題,其運用現代化的造型與色彩象征臺灣人努力樂觀的性格及追求自由的精神。

2.2 公共藝術的設置形式

開始以傳統的表現形式為主,如純粹的雕塑和壁畫藝術,采用藝術琺瑯板、墻面拼貼、櫥窗展示的方式;隨著公共藝術的發展,運用現代科技手法及創新的設計理念,展現出現代公共藝術形式的多元化。

公共空間運用垂吊藝術,如新店線古亭站的“邂逅都市臉譜”,12件多重臉譜隱喻著離歸、日夜、時空、聚散、男女、情欲、老少、粗細等,以交會、互動、對比的意向呈現都市人的風貌與時空間的交會,以亮麗的色彩代表人世間的歡樂與榮盛、天真與喜悅。

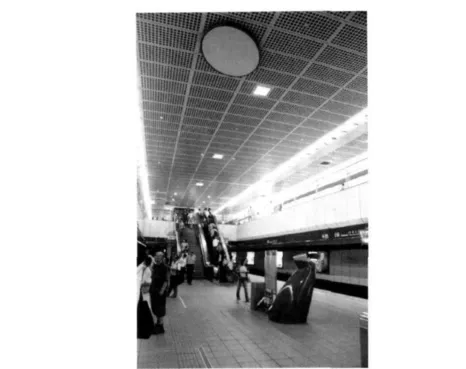

燈箱、垃圾箱、標志、休息座椅、天花板、廊柱、通風口等結合其實際功能,將其本身塑造成公共藝術作品。如新店線中正紀念堂站的“輕松的云,走路的樂”(見圖1),一個個的燈箱代表著朵朵白云,將“詩”與“音樂”的靈性帶入作品中,輔以旁側跳躍的音符,試圖解放每雙停滯的眼神、每個沉重的腳步。

圖1 公共藝術作品“輕松的云,走路的樂”

利用先進科技設計動態藝術,讓流動的乘客在空間中有連續性的空間體驗,如南港線的“旋”運用剪影藝術呈現與乘客互動的驚喜與趣味,讓過往乘客暫離繁忙的城市節奏,藉旋轉木馬喚起對游樂園世界的想像。

2.3 公共藝術作品的材質

公共藝術作品的材質具有多樣性的特點。早期主要以不易損壞、管理方便的材料為主,如石材、馬賽克、LED燈、琺瑯板、金屬、不繡鋼管、玻璃纖維、瓷磚、陶條等。結合簡單的作品設計利于減少室內空間的封閉性、擴大乘客的視線,如淡水線雙連站的“雙連行遠”,用琺瑯板以年代紀事表的方式,充分反應雙連地區歷史的變遷,這不但讓人緬懷雙連的過去、看到雙連的轉變,更讓人前瞻雙連的未來。這樣貫穿古今的手法象征著捷運為雙連帶來了新風貌。

隨著科技的進步,新型的藝術表現形態隨之出現。網絡技術、數碼影像技術等成為創作手段,銀幕、玻璃磚、彩釉、紅外線、調光器、發聲器、馬達、防火漆、樹脂、亞克力、彩色鍍膜玻璃等也就成為創作材料。如新店線公館站的公共藝術作品“窺”(見圖2),其融合影像裝置窺視著來往的旅客,也窺視著自己,使觀察者同時成為被觀察者,使車站內外的景象呈于銀屏上,影像隨著時間及人們腳步流轉,為國內少見的互動式公共藝術。

2.4 車站的藝術設計

淡水線各捷運車站從規劃設計開始,就融入國際化、本地化的特色,包括車站外觀造型、指標系統設計、色彩計劃等,將藝術的概念直接融入車站建筑,使車站本身就是一種公共藝術作品。

圖2 公共藝術作品“窺”

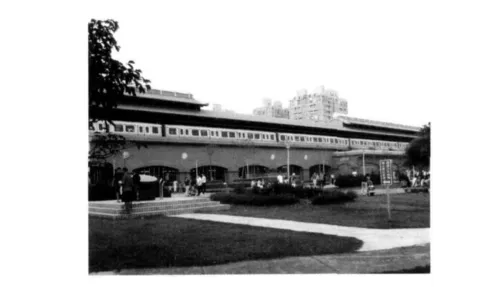

淡水鎮以其特有的自然資源(淡水河)與人文歷史(歷經外國占領統治)成為北臺灣開發史上的一處重要聚落處,是臺北的發源地。它帶動了居住環境、經濟產業和文教等方面的發展。淡水站周邊著名的淡水老街傳統的街屋,當地賣特產的老店等都獨有風情;歷史悠久的淡水渡船碼頭、淡水最老的廟福佑宮,及至今仍保留的紅磚式建筑等自然景觀與歷史人文,都成為車站的設計元素。淡水線的淡水站正是融合這些地域特色,塑造了更具主題性的公共藝術,詮釋了環境藝術化、藝術環境化的城市美學。以中國傳統屋檐造型為主,屋頂、廊柱均復原了中式傳統,并啟用現代材料表現傳統建筑風格的意象,至今仍是臺北捷運成功的風貌營建個案之一(見圖3)。

圖3 臺北捷運的淡水站實景圖

淡水線的劍潭站運用現代材料反映中國傳統的建筑意象,獨具特色的龍舟造型融入了中國傳統民俗理念,成為臺北捷運造型最為獨特的車站。站體結構主要以細長支架組建而成,因跨越道路需要而架空車站,使用無梁柱設計,將屋頂以懸吊方式由2座高約30 m的塔門撐起。其跨越40 m寬度的“龍舟式”造型成為臺北重要的地標(劍潭位于現今臺北中山新橋橋下的基隆河河段,每逢端午節經常有龍舟行經河面)。車站整合周圍的開放空間、建筑等元素,成就一場移動、連續、獨特的藝術盛宴,獨具魅力(見圖4)。

圖4 臺北捷運的劍潭站實景圖

2.5 公共藝術的操作方法

1)公共藝術的資金來源:為應對法令的僵化、藝術教育的落差、資源的不足等問題,臺北市制訂了公共藝術基金制度。臺北的《公共藝術設置辦法》相關條例規定,其基金來源主要有以下三個方面:①公共藝術設置計劃預算在新臺幣30萬元以下者,興辦機關需辦理公共藝術教育推廣事宜或交由所在地政府統籌辦理公共藝術有關事宜;②公共藝術設置計劃預算逾新臺幣30萬元者,興辦機關經審議會審核同意后,需將全部或部分公共藝術經費交由所在地的政府統籌辦理公共藝術有關事宜;③將建筑或工程主體視為公共藝術的個案,除了將公共藝術經費的百分之二十提供作為工程技術服務設計獎勵基金外,其余經費可以納入公共藝術基金,由所在地的政府統籌辦理公共藝術有關事宜,用于如民眾參與、教育推廣、文宣行銷、環境美化等用途。

2)公共藝術的設置程序:公共藝術設置流程因個案規模大小與個案特質而異,一般興辦機關可選擇自行辦理或委托專業代辦單位執行其行政程序。①成立執行小組;②編制《公共藝術設置計劃書》;③提送《公共藝術設置計劃書》至公共藝術審議會審議;④辦理公共藝術征選作業;⑤召開鑒價會議;⑥提送《公共藝術征選結果報告書》核定;⑦決標;⑧勘驗與驗收;⑨編制《公共藝術設置完成報告書》;⑩提送《公共藝術設置完成報告書》至審議機關備查后辦理結案工作;○11管理維護。

3)公共藝術的管理維護:依據《公共藝術設置辦法》相關條例規定,公共藝術管理機關(指該公共藝術場域的經營管理或使用者)應參照不同藝術創作者對其作品不同的養護方式所提出的建議,擬定維護管理計劃,定期檢查修復以維持良好狀態,并由管理單位逐年對其進行預算編列與處理。

3 臺北捷運公共藝術發展的啟示

3.1 多元化表達方式,創造高品質的藝術作品

地鐵作為一個表現多元藝術文化的現代空間,所設置的公共藝術應融入更多元、更豐富的表達,使空間變化多樣、具有獨特的藝術風格,并能與乘客產生情感的共鳴;在設置位置、形式、材質等方面都應該擺脫傳統表現方式單一、僵化的缺陷,沖淡科技理性的冷漠空間,使藝術氣息滲入都市環境,以提升人們生活的品質。新店線小碧潭站兼具運輸、游憩與觀光價值,在車站內的屋頂、壁面、廊柱、站臺層和站外廣場等位置運用了不銹鋼、銅、木材、玻璃、玻璃纖維、LED燈、影像擷取卡等材質,以雕塑、座具、燈具等不同形式融合“幸福知道”(見圖5)這一主題;從人的行為模式和感官焦點出發,與空間環境相互整合,因地制宜地創造出的主題性藝術作品能與大眾更好地互動交流,給乘客一個連續的視覺藝術享受,因而有效地提高了公共藝術的實質意義。

圖5 公共藝術作品“幸福知道”

另外,特邀世界各地杰出的藝術家共同參與到公共藝術的創作中來也是一種多元化的表現方式。國外藝術家以其精湛的設計技巧及多元的創新能力為車站建筑、公共藝術增添了嶄新風貌。這有利于借鑒先進國家的經驗,在實踐上融入更多元的理念,創造出精彩的藝術作品,以提高城市的國際能見度、打造城市品牌。

3.2 融合地域特色,彰顯城市的文化魅力

不同的地域環境造就不同的文化特征,不同的文化屬性體現著地域特色。在公共藝術設計中追求服務地域文化特色的藝術創新原則,使各個車站鮮明的特色能區別于其它車站,使地鐵在實現城市交通設施功能的同時成為宣傳展示城市形象力的品牌。新莊線行天宮站的公共藝術作品“國泰民安”(見圖6),在其墻面上的八家將臉譜與廟宇裝飾交融,旨在傳達祈求國泰民安的意象。其充分運用了視覺元素和藝術語言,站點所在地的行天宮就是奉祀關帝君這一代表性文化因素,對地鐵空間進行渲染烘托,提高了藝術性與觀賞性,在視覺上更具吸引力,并傳揚了地域文化,體現站點的方位感,清晰地突出了站點的設計思路,做到“一站一景”。讓人們能更好地了解臺北,使乘客體驗愉快使用公共交通的同時,展示了城市的人文風貌、提升了本土文化的價值。另外,在連接車站的地下通道內的行天宮商場(俗稱算命街),也形成了行天宮的特殊風貌,吸引了眾多國內外游客,表現出臺灣人的文化與精神,彰顯了臺灣獨特的宗教文化。

圖6 公共藝術作品“國泰民安”

3.3 完善相關法令,嚴格執行操作流程

臺北市政府于1992年立法通過《公共藝術獎助條例》,規定興建公有建筑物必須自工程費中撥出百分之一經費用于設置公共藝術。這不但可為公共建筑及重大公共工程的美感程度加分,而且增添了城市的文化氣息和藝術魅力。為使公共藝術設置更具彈性與效益,臺北的《公共藝術設置辦法》于1998年正式發布實施,經過4次修訂,規定了公共藝術設置的具體操作流程,在行政作業上簡化了審查制度,理清并強化了《采購法》,并要求興辦機關嚴格依據相關法令辦理公共藝術設置計劃。此法經2008年修正后,擴大了公共藝術的含義,放寬了公共藝術的形式限制,使建筑物主體也有被視為公共藝術的機會,并且納入公共藝術基金精神,使公共藝術的推動更為落實、更加完善。

4 結語

臺北捷運公共藝術經多年的發展和不斷地完善、創新,已取得了驕人的成績。這對于指導我國大陸公共藝術的發展有重要的借鑒作用。臺北捷運公共藝術具有如下特點:為不斷滿足人們的身心需求,緊跟時代的脈動而采用了綜合多元的表達方式;因地制宜地融合地域文化特色,集傳統與現代為一體,彰顯出城市獨特的魅力;嚴格的法令以保障操作的執行,創造出為人們認同的高品質公共藝術和優質的生活環境,在提升人們的文化素養與審美情趣的同時,也彰顯了地域的人文風采。臺北捷運公共藝術的這些特點都可以為我國大陸所借鑒,并從中得以啟示,由此推進我國大陸地鐵公共藝術的發展。

[1] 阮如舫.幾米的“地下鐵”——南港站[DB/OL].[2009-11-31],阮如舫的都市美學,2006,10.http:∥blog.ylib.com/rufus/Archives/2009/12/31/12330.

[2] 阮如舫.打開城市百寶盒[M].天津:百花文藝出版社,2004.

[3] 倪再沁.公共藝術觸擊[M].臺北:藝術家出版社,2008.

[4] 孫浩章,黃海燕,陳鵬.西安地鐵公共藝術定位與視覺設計的研究[R].西安:西安理工大學設計藝術學院,2008.

[5] 侯寧,趙勤國.地鐵站內公共藝術集作品位置與形式研究[R].濟南:山東師范大學美術學院,2006.