牡丹江地區紅松林根際微生物多樣性的研究

賈丹,王琪瑤,陳迪,劉濱凡

(1.黑龍江省森林工程與環境研究所,森林持續經營與微生物工程重點實驗室,哈爾濱150081;2.黑龍江省林業科學院,哈爾濱150081)

牡丹江地區紅松林根際微生物多樣性的研究

賈丹1,王琪瑤1,陳迪2,劉濱凡2

(1.黑龍江省森林工程與環境研究所,森林持續經營與微生物工程重點實驗室,哈爾濱150081;2.黑龍江省林業科學院,哈爾濱150081)

紅松的分布呈逐年縮小的趨勢,這和紅松生存環境的惡化有關。土壤中的微生物對植物的健康,土壤的肥力有著重要的影響。通過研究,得到了三種紅松林土壤物理和化學指標,同時應用傳統培養法得到了紅松根際微生物多樣性的差異。

紅松;根際微生物;多樣性

土壤微生物以其自身的特點和功能,越來越得到科學界的重視。根際微生物是指生長在植物根系周圍的土壤中的微生物。其多樣性主要指所有微生物的種類。根際微生物與植物之間關系較為復雜,一方面,微生物分解凋落物等有機物,為植物生長提供營養元素,同時,植物在生長過程中也會向根系周圍的土壤分泌糖、氨基酸等有利于微生物生長的物質;另一方面,土壤微生物有時也會出現與植物爭奪養分或分泌不利于植物生長的物質的情況[1]。

土壤根際微生物由于其數量大、種類多、結構復雜等特點,且每種微生物在土壤中的代謝和功能都不盡相同,因此使得對土壤微生物的研究還比較困難,也有土壤黑匣子這一說法[2]。

土壤微生物的多樣性,受諸多因素的影響。有研究表明,不同植物根際微生物的多樣性是不同的[3]。林地內樹種的變化[4],土壤理化性質的差異[5],火燒及林間活動[6]等都會引起土壤微生物多樣性的改變。

紅松(Pinuskoraiensis)又名五針松,裸子植物,廣泛地分布在我國東北山地地區。紅松因其樹體筆直高大、材質硬度適中、耐腐蝕等特性,具有較高的經濟價值與景觀價值。最近研究表明,紅松的自然分布呈下降趨勢[7],紅松的更新正向著不利的方向發展。

而本項目所研究的對象位于黑龍江牡丹江森林生態系統定位研究站內,林地保存較為完好,沒有任何人工作業等影響,基本保持原始的自然狀態。因此對本地區的土壤微生物多樣性的研究,可以得到基礎的本底的數據,可以揭示紅松林土壤結構和肥力等信息,為改善紅松林土壤條件提供理論依據,從而更好地保護紅松。

1 研究區域概況

黑龍江牡丹江森林生態系統定位研究站設在黑龍江省穆棱林業局境內。區域內山脈屬長白山系,海拔高度500~900m。土壤以暗棕壤為主,土層淺薄,一般厚度為20~40cm。區域內植被為溫帶針闊混交林類型,主要喬木有紅松、臭冷杉、紫椴、紅皮云杉、蒙古櫟、東北紅豆杉等。林下灌木以毛榛子、胡枝子、榛柴、刺玫果等為主。草類植被類型主要包括小葉章和沼澤苔草類。

2 實驗方法

本實驗所采用的實驗方法嚴格遵照生態學實驗研究方法[8]。

2.1 土壤樣品的采集

在實驗區范圍內共取了3種林型,分別為椴樹紅松林、云冷杉紅松林和蒙古櫟紅松林,且每種林型又選取了兩塊平行樣地,共9塊樣地。

在每一個林分內設置( 20×20) m2的樣地, 在樣地內選取紅松進行根際土樣采集,將采集的土壤樣品放入無菌的容器內,冷藏保存,回到實驗室后,放入冰箱,4℃保存。同時在每個樣地內挖3個土壤剖面至母質層(0~10cm),用土壤環刀及配套鋁盒取土壤樣品。

2.2 土壤物理性質測定

土壤含水率利用烘干法測得。土壤容重與孔隙度采用環刀法測得。

2.3 土壤化學性質測定

pH值采用水浸酸度計法。全氮采用半微量開氏發,減解氮采用堿解擴散法。全磷采用硫酸-高氯酸法,速效磷采用鹽酸-氟化銨浸提法。全鉀采用NaOH熔融火焰光度法,速效鉀采用中性乙酸銨浸提火焰光度法;有機質采用油浴重鉻酸鉀氧化法。

2.4 土壤的微生物量

3 結果與分析

3.1 土壤物理性質測定結果

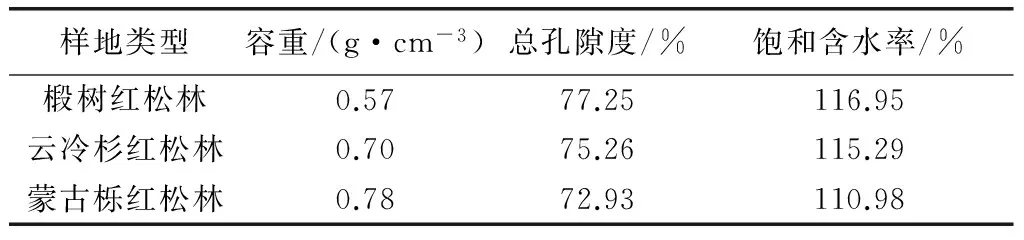

土壤為不均一物質,其結構等條件的差異對微生物有一定的影響[9]。土壤物理性質的測定,可以揭示土壤結構信息,本項研究共測定了飽和含水率、容重及總孔隙度3項指標,具體結果見表1。

表1 林地內土壤物理特征

土壤容重的大小隨土壤質地,結構性和松緊度的變化而變化。由表1可知,椴樹紅松林土壤容重最小,云冷杉紅松林次之,蒙古櫟紅松林土壤容重最大。這表明在土壤疏松多孔,結構性方面椴樹紅松林最佳。

土壤中的孔隙是土壤中水分和空氣的通道和存在場所。由表1可以看出,椴樹紅松林土壤孔隙度最大,而蒙古櫟紅松林最小。

土壤水分是土壤基本組成成分之一,在微生物生長等方面起著重要的作用。由表1可以看出,椴樹紅松林含水率最大,蒙古櫟紅松林最小,這與土壤的容重和孔隙度有關。

3.2 土壤化學性質的測定

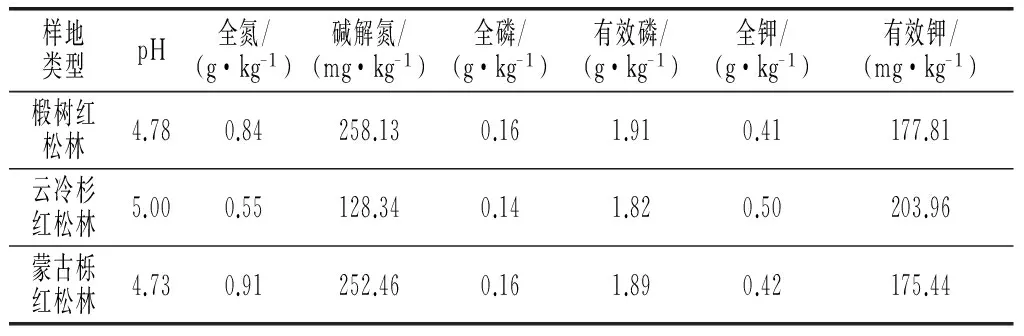

土壤化學性質可以反映出土壤肥力,而pH值對微生物有較大的影響。本項研究共測定了土壤的pH值、全氮、堿解氮等7個土壤化學指標, 具體結果見表2。

表2 林地內土壤化學特征

由表2可知,椴樹紅松林與蒙古櫟紅松林在pH值、氮、磷和鉀的指標相差不大。而云冷杉紅松林的pH較其他兩種林地高,氮與磷的指標低于其它兩種林地,而鉀的指標高于其它林地。

3.3 土壤微生物種群數量的測定

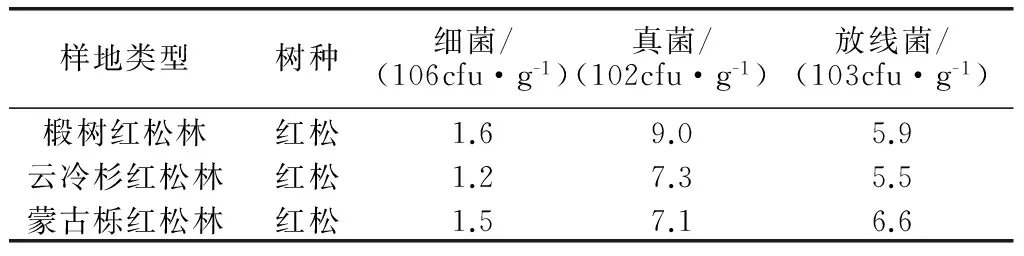

利用傳統平板涂布法對所需樣品中的微生物種群數量進行檢測,具體結果見表3。

表3 林地內的土壤微生物種群數量

由表5可知,椴樹紅松林中紅松根際細菌與真菌的數量最多,蒙古櫟紅松林中放線菌的數量最多。而云冷杉紅松林中,真菌高于蒙古櫟林,而細菌與放線菌數量最低。這可能與椴樹紅松林中的土壤含水量大且容重較小,使得微生物得到了更佳的生存空間。同時,椴樹紅松林中,氮、磷等物質含量較高,使得微生物可以獲得更多的營養物質。

4 結論

本文綜合土壤物理、化學及微生物量各項指標,經分析得到以下結論:①椴樹紅松林的土壤環境在所實驗的樣地中最好,蒙古櫟紅松林其次,云冷杉紅松林的環境相比之下不如其余兩種樣地。②椴樹紅松林地中紅松根際微生物多樣性最豐富,云冷杉林中多樣性最低。③三塊樣地內的放線菌的數量相差不大,而細菌的變化比較大。

[1]周德慶.微生物學教程[M].北京:高等教育出版社,2001.

[2]Tiedje J M, Asuming-Brempong S, Nusslein K, et al. Opening the black box of soil microbial diversity[J]. Applied Soil Ecology, 1999, 13: 109-122.

[3]Germida JJ,Siciliano SD,Freitas JR,et al.1998.Diversity of root-associated bacteria associated with field-grown canola (Brassica napus L.) and wheat (Triticum aestivum L.) [J]. FEMS Microbiol.Ecol.,26:43-50.

[4]夏志超.杉木人工林土壤微生物群落結構特征[J].應用生態學報,2012,23(8):2136-2140.

[5]王國兵.土地利用方式的改變對土壤呼吸及土壤微生物生物量的影響[J].北京林業大學學報,2006,28(2):73-79.

[6]賈丹.林間可燃物的不同處理方式對土壤微生物的影響[J].中國林副特產,2010(3):38-39.

[7]馬建路.紅松的地理分布[J].東北林業大學學報,1992,20(5):40-48.

[8]章家恩.生態學常用實驗研究方法與技術[M].北京:化學工業出版社,2007.

[9]孫儒泳.基礎生態學[M].北京:高等教育出版社,2004.

[10]邵英男,李云紅,劉延坤,等.興安落葉松人工林土壤微生物與環境因子的關系[J].林業科技,2014(4):24-25.

2014-02-09

牡丹江森林生態定位研究站資助項目

賈丹(1981-),男,博士研究生,助理研究員,主要從事林業生態學方面的工作,E-mail:777119a@163.com。

S714.3

A

DOI.:10.13268/j.cnki.fbsic.2015.03.016