針灸與推拿治療梨狀肌綜合征臨床研究

吳家利 米勇 王銳 劉艷芳

(新疆醫科大學附屬中醫醫院 烏魯木齊830000)

梨狀肌綜合征是由于梨狀肌解剖變異或因外傷、勞損等原因引起充血、水腫、痙攣、肥厚,刺激或壓迫坐骨神經,引起以一側或雙側臀部酸脹、疼痛,伴大腿后側或小腿后外側放射性疼痛,甚至活動受限等為主的臨床綜合征[1]。綜觀近年關于針灸與推拿治療梨狀肌綜合征的文獻報道,我們發現大多數較為簡單,大部分缺乏隨機雙盲對照,觀察指標單一和療效評價標準陳舊,導致研究的合理性和有效性缺乏科學評價。為此,我科從2010年8月~2012年4月收集梨狀肌綜合征40多例,完整資料的30例分別予針灸與推拿治療。現將結果報道如下:

1 臨床資料

1.1 一般資料 30例梨狀肌綜合征患者均為我院針灸科與推拿科門診患者,按就診順序采用隨機數字表法隨機分為針灸和推拿組各15例。針灸組中男8例,女7例;年齡26~76歲,平均(42.43± 15.63)歲;病程3 d~7個月,平均(56.73±51.28)d;輕度2例,中度10例,重度3例。推拿組中男10例,女5例;年齡23~67歲,平均(40.45±17.80)歲;病程2 d~8個月,平均(58.13±55.06)d;輕度3例,中度10例,重度2例。兩組患者性別、年齡、病程等一般資料比較,差異無統計學意義(均P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參照國家中醫藥管理局頒布的《中醫病證診斷療效標準》[2]。(1)有外傷或受涼史;(2)常發生于中老年人;(3)臀部疼痛,嚴重者患側臀部呈持續性“刀割樣”或“燒灼樣”劇痛,多數伴有下肢放射痛、跛行或不能行走;(4)臀部梨狀肌部位壓痛明顯,并可觸及條索狀硬結,直腿抬高在60°以內疼痛明顯,超過60°后疼痛減輕,梨狀肌緊張試驗陽性。

1.3 排除標準 (1)腰椎間盤突出癥、臀上皮神經損傷和骶髂關節炎等疾病引起的腰腿痛;(2)患處局部感染者;(3)不能耐受針刺治療或暈針者;(4)拒絕或隨意中止和更換治療方案者。

1.4 治療方法

1.4.1 針灸組 取穴:以環跳穴為頂點作一個向外側邊長為1寸的等邊三角形,另兩點定為上環跳穴、下環跳穴。取股骨大轉子與第3骶孔連線上、中1/3交界處取1穴,定為梨狀穴,梨狀穴上、下1寸各取1穴,定為上、下梨狀穴。患者俯臥位,充分暴露治療部位。常規消毒后,先用0.35 mm×75 mm毫針刺患側環跳穴,向外下方向刺入50~70 mm,務必使針感向小腿外側放射,再用0.35 mm×75 mm毫針依次刺入上、下環跳穴,刺激時患者明顯感覺酸脹或麻;然后用0.35 mm×75 mm毫針刺梨狀穴,向外下方刺入50~70 mm,務必使針感向小腿放射,再用0.35 mm×75 mm毫針依次刺入上、下梨狀穴,刺激時患者明顯感覺酸脹或麻。在環跳穴和梨狀穴兩穴針柄插上2 cm艾條,從下端點燃,下墊硬板紙以防燙傷,每穴灸2壯,熱度以患者耐受、不灼傷皮膚為度,上、下梨狀穴和上、下環跳穴分別接G66805-2型電針儀 [上海高新醫療器械公司,標準號Q/CYBV24-2000,注冊號為滬藥管械(準)字2001第2260532],選連續波,頻率為40 Hz,電流強度2 mA,電針震動以肌肉跳動時艾條不從針柄上震落為宜,每日1次,10次為1個療程,每療程間休息2 d,共治療2個療程。

1.4.2 推拿組 患者俯臥于治療床上,施術者先在患側臀部和下肢后側肌肉施以按揉和法(阿是穴、環跳、秩邊、委中和陽陵泉施以按揉法,臀部和下肢后側肌肉施以法),按個體不同整個過程3~5 min,使患者有酸麻脹的感覺,達到放松肌肉作用;然后雙手拇指著力,反復拿揉臀部梨狀肌,對其痙攣或粘連結節進行重點拿揉和彈撥促使其緩解,若其指力達不到,可用肘尖著力,進行反復點揉撥壓梨狀肌處及臀部和下肢穴位8~10 min;再用手掌著力,反復按揉臀部及下肢后側肌肉和穴位,并用掌推法,反復推揉臀部及下肢后側3~5 min,進一步放松肌肉;最后,用空心掌拍打臀部及下肢后側約1 min,以改善末梢循環和溫潤肌膚。每次推拿20 min左右,每日1次,10次為1個療程,每療程間休息2 d,共治療2個療程。

1.5 統計學處理 采用SPSS13.0統計分析軟件進行處理,所得結果計量資料先做正態性檢驗,正態分布計量資料以均數±標準差(S)表示,用兩樣本t檢驗或配對t檢驗。

2 療效觀察

2.1 觀察指標

2.1.1 疼痛視覺模擬評分 (visual analogue scale, VAS) 采用中華醫學會疼痛分會監制的視覺模擬評分法進行疼痛評估。疼痛分級:0為完全無痛;10為疼痛的最大值,患者所能想象最為劇烈的疼痛;1~3為輕度疼痛;4~6為中度疼痛;7~10為重度疼痛。分別記錄每個患者治療前和治療后的最高VAS值。

2.1.2 即時止痛效果 以第1次治療后的效果作依據,止痛效果分為:即效為疼痛即刻完全消失,顯效為疼痛明顯減輕,好轉為疼痛有所改善,無效為疼痛未減輕。即時顯效率=即效率+顯效率。

2.2 療效評定標準 參照2001年《中醫病證診療標準與方劑選用》[3]中梨狀肌綜合征的療效評定標準和我們長期臨床經驗制定了療效評定標準。痊愈:臨床癥狀與體征完全消失,局部無壓痛,無條索狀肌束觸及,直腿抬高試驗和梨狀肌牽拉試驗均為陰性,下肢活動功能正常。顯效:臨床癥狀與體征明顯緩解,疼痛顯著減輕或稍有疼痛但不影響工作,無條索狀肌束觸及,直腿抬高試驗和梨狀肌牽拉試驗均為陰性。好轉:癥狀和體征有所緩解,局部有壓痛,可觸及條索狀肌束,直腿抬高試驗、梨狀肌牽拉試驗為弱陽性,疼痛減輕,但長時間行走疼痛加重,嚴重時影響工作。無效:疼痛不減輕,癥狀無明顯改善,陽性體征無改善。

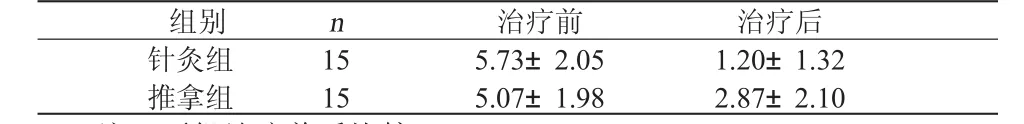

2.3 兩組患者疼痛VAS評分比較 見表1。

表1 兩組梨狀肌綜合征患者治療前后疼痛VAS評分比較 (S) 分

表1 兩組梨狀肌綜合征患者治療前后疼痛VAS評分比較 (S) 分

注:兩組治療前后比較,t針灸組=-11.311,P=0.000,t推拿組=-7.872,P= 0.000;兩組比較,t治療前=0.905,P=0.373,t治療后=-2.602,P=0.015。

組別 n 治療前 治療后針灸組 15 5.73±2.05 1.20±1.32推拿組 15 5.07±1.98 2.87±2.10

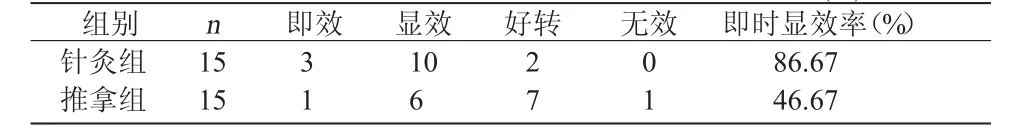

2.4 兩組患者即時止痛效果比較 見表2。

表2 兩組梨狀肌綜合征患者即時止痛效果比較 例(%)

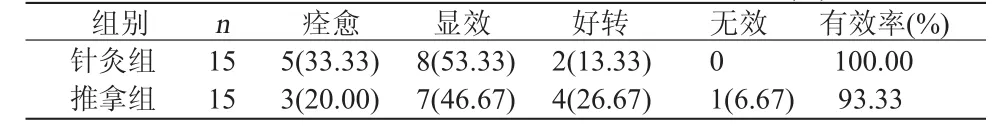

2.5 兩組患者臨床療效比較 見表3。

表3 兩組梨狀肌綜合征患者臨床療效比較 例(%)

3 討論

梨狀肌綜合征的病因主要為間接外傷和梨狀肌本身解剖變異。病理變化主要是間接外傷和梨狀肌本身解剖變異導致梨狀肌營養障礙,出現彌漫性水腫,而使肌腹鈍厚、松軟、彈性下降等,進而使梨狀肌上、下孔變窄,刺激和壓迫坐骨神經、血管等組織,出現一系列臨床癥狀[4]。治療宜消除炎癥,促進血液循環,使局部的充血、水腫減輕,消除對坐骨神經的壓迫。我科經多年的臨床研究證實針灸治療梨狀肌綜合征具有明顯臨床療效[5]。近年關于推拿手法治療梨狀肌綜合征的研究層出不窮,有學者認為推拿手法治療的目的是緩解梨狀肌痙攣、改善局部血液循環、消除局部水腫、解除周圍神經壓迫[6]。也有人認為推拿手法作用產生的復合感覺刺激,促進局部血流增加,增快局部新陳代謝,使腫脹消退、痙攣解除、肌束張力下降,達到鎮痛的目的[7]。為此,我們通過精心的實驗設計,科學客觀的數據收集和處理,探討兩種治法對梨狀肌綜合征的臨床療效。

本研究結果顯示:(1)兩組治療前疼痛VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,兩組治療前后自身疼痛VAS評分比較,差異均有統計學意義(均P<0.01),說明兩種方法對梨狀肌綜合征均有很好止痛效果,但兩組治療后VAS評分比較,差異有統計學意義(P<0.05),說明針灸組的鎮痛效果優于推拿組。(2)對梨狀肌綜合征的有效率針灸組高于推拿組,但有效率差距不大,說明兩種方法對梨狀肌綜合征都有很好療效。(3)對梨狀肌綜合征的即時顯效率,針灸組明顯高于推拿組。為什么會出現這種結果?通過分析,我們總結出主要兩方面的原因:一方面可能與梨狀肌解剖位置有關,因為梨狀肌為臀部深層肌肉,推拿手法很難在較短時間內達到明顯緩解梨狀肌痙攣和改善局部血液循環作用;而艾條燃燒時的獨特熱力可通過針柄直達患處,能短時間改善局部微血管和淋巴循環,促進炎癥的吸收和組織修復,加之針刺能提高周圍神經末梢對疼痛感覺的痛閾,故針灸組的即時顯效率明顯高于推拿組。另一方面艾條燃燒時的紅外線輻射作用能抑制局部血管通透性的升高,使其炎性充血和水腫減輕,加之針刺對炎癥介質的雙相良性調節作用和提高周圍神經末梢對疼痛感覺的痛閾,多種作用疊加故使治療后針灸組的鎮痛效果優于推拿組。本次研究由于樣本量有限,加之缺乏一定客觀數據指標支持,有待我們進一步深入研究。

[1]張鵬貴,趙道洲.梨狀肌綜合征的機理與治療進展[J].甘肅中醫, 2007,20(6):92-94

[2]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[S].南京:南京大學出版社,1994.204

[3]戴慎.中醫病證診療標準與方劑選用[M].北京:人民衛生出版社, 2001.983-987

[4]石印玉.中西醫結合骨傷科學[M].北京:中國中醫藥出版社,2007. 473

[5]米勇,吳家利,王銳,等.電針配合溫針治療梨狀肌綜合征臨床研究[J].實用中西醫結合臨床,2011,11(1):10-12

[6]鄭玉濤,葉維建.梨狀肌損傷的局部解剖學基礎及臨床分析[J].中國現代醫生,2009,47(26):9

[7]胡小衛.手法配合局部封閉治療梨狀肌綜合征[J].浙江中西醫結合雜志,2009,19(1):44