針刺治療36例中風患者康復療效觀察

鐘華貴 滕進忠 楊博 郭余德

(中國人民解放軍第九四醫院 江西南昌330002)

隨著老年人數量及壽命的增加,中風的發生率明顯增加。而在治療方面除了西醫的規范治療,中醫特別是針刺療法有其治療特色和療效。筆者采用以針刺為主配合康復訓練對中風患者進行康復治療,效果較好。現報道如下:

1 對象與方法

1.1 診斷標準 按照國家中醫藥管理局制定的《中醫病證診斷療效標準》有關診斷標準[1]。(1)以半身不遂、口舌歪斜、舌強言蹇、偏身麻木、甚則神志恍惚、迷蒙、神昏、昏憒為主癥。(2)發病急驟,有漸進發展過程。病前多有頭暈頭痛、肢體麻木等先兆。(3)常有年老體衰、勞倦內傷、嗜好煙酒、膏梁厚味等因素。每因惱怒、勞累、酗酒、感寒等誘發。(4)作血壓、神經系統、腦脊液及血常規、眼底等檢查,有條件做CT、磁共振檢查,可有異常表現。

1.2 對象 2011年9~12月我院神經康復中心收治的72例中風患者,均符合上述診斷標準,經頭顱CT或MRI檢查,按1:1比例分為針灸治療組和對照組。針灸治療組36例,男14例,女22例,平均年齡56.48歲,病程3 d~1年;對照組36例,男17例,女19例,平均年齡59.76歲,病程2 d~1.2年。

1.3 治療方法 兩組患者均根據病情給予抗腦水腫、降低顱內壓、抗血小板聚集、腦保護等常規治療及對癥處理:給予吸氧、抗感染、補充能量、促進代謝等治療。有合并癥者分別給予控制血壓、控制血糖、擴張冠狀動脈等藥物治療。針灸治療組在此基礎上給予以醒腦開竅穴位為主針刺法治療。主穴:百會、印堂、內關、人中、三陰交、合谷;語言不利加金津、玉液;足內翻加丘墟、照海等。操作:先平刺百會0.5~0.8寸,采用重刺激手法,印堂刺穴,刺入皮下后使針直立,采用輕雀啄手法(瀉法),繼刺人中,向鼻中隔方向斜刺0.3~0.5寸,用重雀啄法;雙側內關,直刺0.5~1寸,采用捻轉提插瀉法,施手法1 min;再刺三陰交,沿脛骨內側緣于皮膚呈45°斜刺,進針1~1.5寸,用提插補法;金津、玉液用三棱針點刺放血,出血1~2 mL;丘墟透向照海約1.5~2寸,局部酸脹為主。

1.4 療效評定標準 參照《中醫病證診斷療效標準》有關療效標準[1]。治愈:癥狀及體征消失,基本能獨立生活。好轉:癥狀及體征好轉,能扶杖行動,或基本生活能自理。未愈:癥狀及體征無變化。

1.5 統計學處理 運用SPSS11.5統計軟件進行數據分析,所有數據均以(S)表示,計量資料采用t檢驗,兩組比較采用Ridit分析。

2 結果

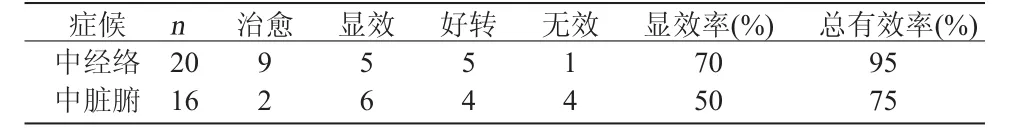

2.1 針灸治療組不同證候療效比較 見表1。醒腦開竅針刺法對不同證候腦血管意外患者均有一定的療效,整體有效率為86%,中經絡患者占56%,有效率為95%;中臟腑患者占44%,有效率為75%。且兩者比較差異有統計學意義(P<0.05),說明針刺對中經絡患者療效較好。

表1 針灸治療組不同證候患者的療效比較 例

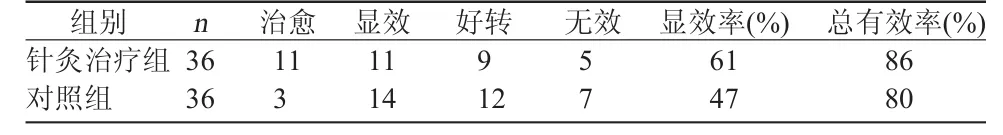

2.2 兩組臨床療效比較 針灸治療組與對照組總有效率的差異無統計學意義(P>0.05),但其顯效率的差異有統計學意義(P<0.05)。說明針刺治療效果較顯著。見表2。

表2 針灸治療組與對照組療效對比 例

3 討論

針灸以其對神經系統的調節作用在治療中樞及外周神經損傷性疾病方面發揮重要作用,腦卒中作為中樞神經系統損傷性疾病,針灸也得到了普遍應用并日益受到重視。本方所用穴位,百會與腦密切聯系,是調節大腦功能的要穴。頭為諸陽之會,百脈之宗,而百會穴則為各經脈氣會聚之處,對于調節機體的陰陽平衡起著重要的作用,配合印堂善治頭痛、眩暈、失眠、高血壓等癥;內關為手厥陰心包經上的重要穴道,善治心胸疾病;人中主治中風昏迷、腰背強痛等癥;三陰交為足太陰脾經、足少陰腎經、足厥陰肝經交會穴位,對人體有整體調節之功;合谷鎮靜止痛,通經活絡,主治手腕及臂部疼痛、口眼歪斜。諸穴配伍,具有醒腦安神、通絡解痙、強健肌肉等功效,對于腦中風患者具有很好療效。同時我們發現針刺治療越早,治療效果越好。總之,針刺治療具有“簡、便、驗、廉”的特點,適合推廣應用。

[1]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[S].南京:南京大學出版社,l994.39-40