資源開發對稀土礦區耕作層土壤環境及有效態稀土的影響

溫小軍,張大超

(江西理工大學,江西 贛州 341000)

1 概述

資源開發過程中,對當地的水體、大氣、土壤、生物等與人類生存戚戚相關環境要素產生負面影響,同時由于礦區植被破壞、水土流失、泥石流、滑坡等情況,造成污染源的遷移、擴散、轉化、累積,進而對礦區生態環境造成深遠影響,礦業已經成為當今生態環境最主要的破壞者和污染源、災害源[1]。而稀土資源開發,更是由于其獨特的采選冶形式,對當地生態環境產生的破壞更為突出。

土壤對稀土金屬具有強烈的吸附性,且稀土在土壤環境中的遷移能力很弱,這使得稀土金屬在土壤環境中具有很強的累積性[2-5]。同時,稀土元素對生物具有顯著的“低促-高抑”的“hormesis效應”[6-8],并表現出生物富集性、動物臟器組織的選擇性吸收與蓄積性等生物效應[6-7],并且土壤剖面不同層位中的稀土元素含量均大于成土母巖,其中以A層最為富集[9]。因此,稀土礦區土壤環境特別是耕作層土壤環境有效態稀土的研究顯得極為重要。Lander和Tack等人研究認為,稀土元素在土壤中的遷移能力、生物效應以及環境化學行為,在很大程度上取決于其存在形態而非總量[10-11]。Tessier(1976)等人將金屬元素的形態分為交換態、碳酸鹽結合態、鐵錳氧化物結合態、有機物結合態和殘渣態五個形態[12]。歐共體標準測量和檢測組織(European Community Bureau of Reterence, BCR, 1993)根據土壤和沉淀物中金屬元素的形態分析結果,將金屬元素的形態分為B1(水溶態、交換態及碳酸鹽結合態)、B2(鐵錳氧化物結合態)和B3(有機物及硫化物結合態)[13]。稀土元素在土壤中的存在形態,是其生態環境效應和生物可利用性的重要參量[14]。一般認為,土壤中有效態金屬元素包括:水溶態、交換態和部分有機物結合態[15]。Shuman L M和LeClaire J P等人研究指出,除殘渣態外,其他幾種形態通常作為具有直接或潛在的生物有效性[16-17]。由于稀土礦區相比非稀土礦區稀土元素含量要高得多,同時礦區稀土元素受到土壤理化性質改變、外部因素作用(降雨、溫度變化等)及土壤中其他化合物脅迫等因素的綜合作用。本研究以除殘渣態以外的稀土存在形態作為稀土礦區土壤環境有效態稀土。

2 材料與方法

2.1 土壤取樣和預處理

2.1.1 土壤取樣

取樣區域選擇江西省贛南地區信豐縣開采歷史為20年的某稀土礦區,取樣土壤剖面分A層(表層、腐殖質淋溶層),分尾礦、菜園土、水稻土、溝渠土、河灘土及背景區共14個取樣點。土壤取樣點信息見表1。

2.1.2 土壤預處理

土壤樣品經風干去雜后用瑪瑙研缽磨細,過1.0mm尼龍篩,根據Tiesser等人建議的分級萃取方法[12]提取萃取液,再用電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)進行提取。本研究除進行可交換態、碳酸鹽結合態、鐵-錳氧化物結合態、有機物結合態四種有效態稀土的測定外,還進行水溶態稀土含量的測定(稱取過20目篩的風干土樣2.00g于已知重量的50mL離心管中,按土∶水=1∶8加入16mL無二氧化碳蒸餾水,恒溫25℃振蕩4h,離心分離(10000r/min)20min。

表1 取樣點信息

表2 Tiesser等人建議的分級萃取方法[12]

2.2 計算和分析

試驗數據采用Microsoft Excel 2003處理,用SPSS軟件進行統計分析,同時采用地質累計指數(Geoaccumulation Index)[18-19]評價稀土元素污染狀況,計算方法如下式:

式中:Cn為元素n在沉積巖中的實測含量;BEn為粘質沉積巖(普通頁巖)中該元素的地球化學背景值,有時也采用當地無污染區該元素含量作為背景值。

地質累計指數級別見表3。

表3 沉積物重金屬地積累指數分級[20]

3 結果和討論

3.1 稀土礦區耕作層稀土金屬含量特征

數據顯示,研究區土壤環境中稀土金屬以鑭(La)、鈰(Ce)、釔(Y)、釤(Sm)、鐠(Pr)和釓(Gd)為主(表4)。

土壤La全量為68.73~765.05 mg·kg-1,均值為406.79mg·kg-1;土壤Ce全量為61.58~1254.10mg·kg-1,均值為462.26mg·kg-1;土壤Y全量為17.10~614.82mg·kg-1,均值為203.64mg·kg-1;土壤Sm全量為28.17~142.79mg·kg-1,均值為74.81mg·kg-1;土壤Pr全量為1.25~98.85mg·kg-1,均值為45.78mg·kg-1;土壤Gd全量為7.74~90.50mg·kg-1,均值為43.44mg·kg-1,見表4。土壤樣品中主要稀土金屬全量均遠遠大于全國土壤背景中相應值(La:39.70 mg·kg-1,Ce:68.40 mg·kg-1,Y:22.90 mg·kg-1,Sm:5.22 mg·kg-1,Pr:7.17 mg·kg-1,Gd:4.60 mg·kg-1)[21],La、Ce、Y、Sm、Pr和Gd全量超標率分別為100%、97.3%、97.3%、100%、86.49%和100%,說明研究區表層土壤環境稀土金屬污染已非常嚴重。

表4 土壤主要稀土金屬全量和有效態含量

3.2 土壤稀土金屬污染狀況

計算結果顯示(圖1),研究區耕作層所有土壤樣品中的稀土元素La、Ce、Pr的地累積指數均較大,只有少數幾個土壤樣品指示為重污染-極重污染級別(4≤Igeo<5),其他均為極重污染級別(Igeo≥5);而其余稀土元素,除在水稻田和小河灘樣品中表現出一定的污染級別外,溝渠土、菜園土均未顯示出高污染級別,甚至在尾礦樣品中也未顯示高污染級別。這可能由于稀土元素在水的作用下發生遷移和累積,從而導致尾礦砂中稀土元素的擴散,而水稻土和河灘土與水(酸性環境)作用時間相對較長且地勢低,稀土元素更易到達此類區域并發生累積。

3.3 土壤理化性質對有效態稀土含量的影響

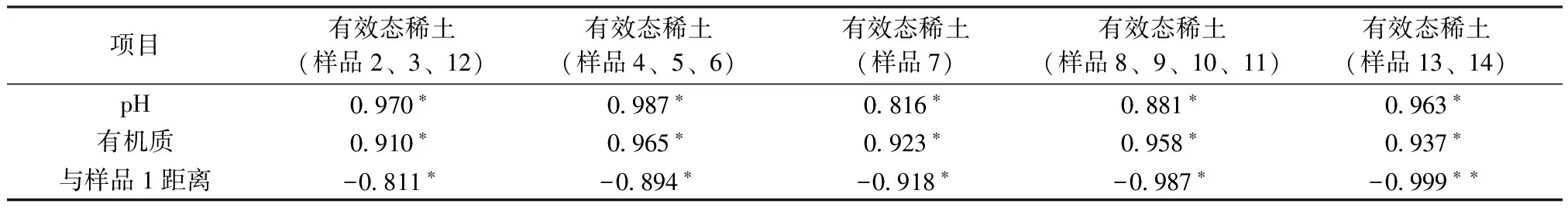

為研究稀土礦區土壤環境稀土元素的生物有效性及其與土壤pH值、有機質含量及與污染源距離之間的關系,本文分別進行了菜園土(樣品2、3、12)、水稻土(樣品4、5、6和樣品8、9、10、11)、溝渠土(樣品7)、河灘土(樣品13、14)土壤中有效態稀土元素含量與pH值和有機質含量之間的相關分析,見表5。結果顯示,pH值與稀土礦區有效態稀土元素含量均有較高的相關性,說明酸性土壤環境有利于稀土元素的解吸、擴散和遷移,這與前人的研究成果相類似;而有機質含量同樣能促進稀土元素的解吸、擴散和遷移。

圖1 土壤中稀土元素地累積指數

表5 土壤pH、有機質含量、與樣品1距離及有效態稀土元素間的相關性

注:*和**分別代表P<0.05和P<0.01顯著水平。

3.4 其他因素對有效態稀土含量的影響

綜合地累積指數和有效態稀土含量,土地利用類型中水稻田和小河灘中有效態含量和污染級別相對較高,說明酸性環境對稀土元素的遷移和累積具有較大的促進作用;而有效態稀土含量與污染源距離相關性分析表明,有效態稀土在一定程度上與污染源距離呈負相關性,這與常規認識是一致的,但是結合土地利用類型,與污染源的距離并不是占有絕對的負面作用;取樣點標高在某種程度上促進了有效態稀土元素的遷移。

4 結論

研究區土壤環境均為酸性(pH<7),礦區下游地區土壤污染以La、Ce、Pr為主,且為多種稀土元素復合性污染。礦區有效態稀土含量與土壤pH值和有機質含量相關性較強;與污染源距離呈負相關性,但在某些取樣點(有效態稀土含量及污染級別均較高)未能顯示絕對的負相關性。研究表明,由于稀土資源開發影響,稀土礦區土壤環境已經受到嚴重污染,需要對尾礦砂進行切實有效的治理,加強稀土礦區的土壤環境修復,減少區域內的水土流失,確保稀土礦區耕作層土壤不受到進一步污染;同時,進行稀土礦區內耕地中食用作物稀土含量的檢測,以免稀土再進入食物鏈,對人體健康造成影響。

[1] 古德生. 21世紀礦業[J]. 有色冶金設計與研究,2002.4(23):1-5.

[2] 陳祖義. 稀土的生物效應與農用稀土的累積影響[J]. 農村生態環境, 1999, 15(3): 44-48.

[3] 章力干, 竺偉民, 張繼榛, 等. 同位素示蹤法測定稀土在土壤中的吸附、解吸和擴散[J]. 中國稀土學報, 1996, 14(3): 249-253.

[4] 楊元根, 袁可能, 何振立. 紅壤對稀土元素的吸附與解吸特性研究[J]. 科技通報, 1998, 14(3):203-207.

[5] 黃圣彪, 王德清, 王東紅,等. 外源稀土在土壤中各形態的動態變化[J]. 環境科學, 2002, 23(2): 117-119.

[6] 陳祖義. 稀土的“hormesis效應”與農業生態環境潛在效應[C]. 2004年全國學術年會農業分會場論文專集, 2004: 92-97.

[7] 陳祖義. 稀土的hormesis效應及其農業應用對農業生態環境的潛在影響[J]. 農村生態環境,2004,20(4):1-5.

[8] 劉蘇靜,周青. 農用稀土的生態毒理學效應[J]. 中國生態農業學報,2007,15(3):187-190.

[9] BRAUN J J, PAJEL M, HERBILON A, et al. Mobilization and redistribution of REEs and thorium in a syenitic laterital profiles: a mass balance study[J]. Geochem. Cosmochim. Acta., 1993, 57: 4419-4434.

[10] Lander L(ed.). Speciation of Metals in Water, Sediment and Soli System[J]. Berlin Heideburg: Springer-Verleg, 1987: 56-74.

[11] Tack F M G, Verloo M G. Chemical speciation and fractionation in soil and sediment heavy metal analysis: a review[J]. Intern J Environ Anal Chem., 1995, 59: 225-238.

[12] Tessier A, Campbell P. G. C, Bisson M. Sequentical extraction procedure for the speciation of particulate trace metals[J].Anal. Chem., 1976, 51: 844.

[13] Querauviller P H, Rauret G, Griepiuk B. Single and sequential extration in sediments and soils[J]. Intern. J. Environ. Anal. Chem., 1993, 51: 231.

[14] 高峰,胡維平,張自立. 淹水還原條件對不同土壤中鑭形態分布的影響[J]. 中國稀土學報,2010,28(1):104-109.

[15] 彭安,朱建國. 稀土元素的環境化學及生態效應[M]. 北京:中國環境科學出版社,2003:22.

[16] Shuman L M. Chimical forms of micronutrients in soils[M]//Mortvedt J J, Cox F R, Shuman L M, et al. Micro-nutrients in Agriculture. 2nd Edition. Madison: Soil Science of America, 1991: 113-114.

[17] LeClaire J P, Chang A C, Levesque C S, et al. Correlations between zinc uptake and extracted soil zinc fractions[J]. Soil Science Society of America Journal, 1984, 48: 509-513.

[18] Müller G.. Schwermetalle in den Sedimenten des Rheins-Ver?nderungen seit 1971[J]. Umsch Wiss Tech, 1979, 79: 778-783.

[19] Forster U, Müller G. Concentrations of heavy metals and polycyclic aromatic hycarbons in river sediments: geocjemical background, man’s influence and environmental impact[J]. Geojournal, 1981, 5: 417-432.

[20] F?rster U, Ahif W, Calmano W, et al. Sediment criteria development-contributions from environmental geochemistry to water quality management. In: Heling D, Rothe P, F?rster U, et al(ed) Sediments and environmental geochemistry: selected aspects and case histories[J]. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1990: 311-338.

[21] 中國環境監測總站. 中國土壤元素背景值[M]. 北京:中國環境科學出版社,1994.