西安地鐵2號線典型車站熱煙測試評價研究

劉 庚

(西安市地下鐵道有限責任公司,西安 710016)

1 概述

為緩解城市交通壓力,西安市開始興建地鐵,目前西安市規劃有6條線路,其中西安市地鐵2號線(北客站—會展中心站)工程運營范圍為北客站—會展中心段,共17 座車站,正線全長20.623 km,最大站間距1 610.7 m。

縱觀世界地鐵100多年的發展和事故教訓,損失最大的是火災事故,而煙氣則是導致人員傷亡的主要因素[1-2]。根據西安地區的地質特點,西安地鐵車站和隧道埋深均在17 m左右,在鐘樓和古城墻等需要保護的文物的地區深度可達22 m。如此大的深度,加之地鐵車站是一個相對封閉的空間,一旦發生火災事故,熱量積聚,會使溫度很快上升,同時產生有毒煙氣,而乘客由地下向地面逃生,疏散距離長,通道狹窄,很容易造成逃生者恐慌,發生踩踏事故[3-4]。

為了控制煙氣的蔓延,減少煙氣的危害,有必要對其進行全尺寸的熱煙測試[5-7],檢測地鐵FAS系統的運行狀況,檢驗地鐵通風排煙等系統的工作效果,并基于現場測試,對車站通風排煙模式、氣流組織方式及疏散方案提出合理的措施和建議。

本次進行熱煙測試的車站為西安地鐵2號線北苑站,該車站總長178.2 m,總建筑面積9 570.6 m2,其中主體建筑面積為7 051.5 m2,附屬建筑面積為2 519.1 m2,車站為地下二層島式車站;該工程于2008年2月開工建設,2008年12月主體工程竣工,2009年7月附屬工程竣工。目前該站已通過驗收投入運營使用。

2 測試方法和系統

2.1 測試方法

熱煙測試是利用受控的火源與煙源, 在實際建筑中模擬真實的火災場景而進行的煙氣測試。該試驗是以火災科學為理論基礎, 通過加熱試驗中產生的無毒人造煙氣, 呈現熱煙由于浮力作用在車站隧道內的蔓延情況。在試驗過程中,根據能代表較多車站和隧道的結構形式和特點;能反映FAS系統的運行狀況;盡量避免對周圍居民和環境的干擾等3個原則選取測試的車站為:北苑站(圖1)。車站站臺層為地下二層,設置機械排煙,通過站臺公共區排煙系統排放,同時開啟兩側屏蔽門、利用隧道風機輔助排煙;地下一層為站廳層,設置機械排煙系統。站臺、站廳火災場景各開展1~2組測試,火災功率0.34 MW,選用95% 的工業甲醇作為燃料, 發煙材料為煙餅。

圖1 北苑站站廳、站臺平面

2.2 測試系統

熱煙測試適用于已建成的建筑或即將竣工的新建筑。對于后者,在建筑的結構或其相關部分已實質性完工,而且包括煙氣控制系統在內的通風系統已安裝并檢驗完畢后,測試方能進行。

本測試參照國際上通用的熱煙測試標準AS4391—1999《SMOKE MANAGEMENT SYSTEMS、HOT SMOKE TEST》[1]。測試系統包括燃料盤、發煙裝置及其他相關保護措施和測量裝置等,如圖2所示。

圖2 火源系統及保護罩

2.3 測試指標

(1)FAS、BAS、屏蔽門、扶梯、閘機、風閥、事故照明、事故廣播PIS等系統的聯動狀況;

(2)站臺、站廳內的溫度場變化(168個測點),其中站臺112個測點,站廳56個測點;

(3)站臺、站廳、設備房區域的煙氣擴散情況;站臺、站廳危險高度處溫度變化;

(4)安全疏散時間;

(5)特征流速;

(6)特征時間等。

3 測試結果及分析

3.1 溫度

站臺測試時候的頂棚溫度和人眼高度處的溫度曲線如圖3~圖5所示。可以看出,頂棚溫度在站臺層的所有測試位置(具體位置見圖1)均有溫升,說明煙氣已經擴散至全部站臺。通過1.5 m 高處溫度曲線可以看出,溫度探測器只在近火源位置有溫升,其他位置沒有明顯溫度升高,說明煙氣沒有沉降到人眼高度。這里需要解釋的是,圖4中其他位置及圖3的溫度變化是由于站臺通過站廳抽入外界的熱空氣,煙氣未進入站廳。

圖3 站臺火災測試時站臺頂棚溫度

圖4 站臺火災測試時人眼高度處溫度

圖5 站臺火災測試時站廳頂棚溫度

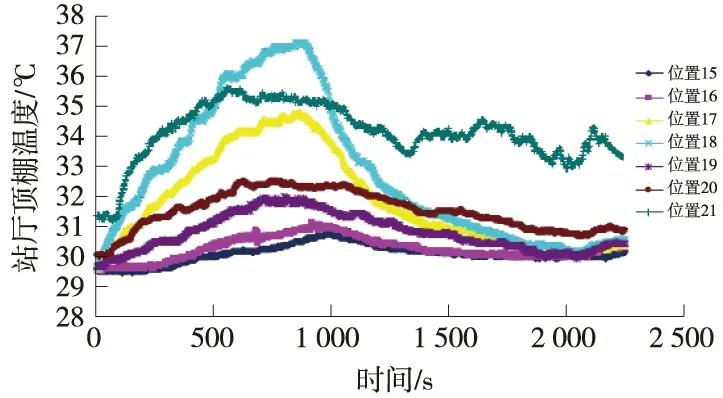

站廳測試時候的頂棚溫度和人眼高度處的溫度曲線如圖6和圖7所示。可以看出,頂棚溫度均有溫升,說明煙氣已經擴散至全部站廳。通過1.5 m高處溫度曲線可以看出,溫度探測器在較大范圍內有溫升,說明煙氣已經沉降到人眼高度。

圖6 站廳火災測試時頂棚溫度

圖7 站廳火災測試時人眼高度處溫度

3.2 速度

在通風排煙系統啟動完成后,樓扶梯開口流速達到6.2 m/s,最大可達7~8 m/s。但無煙氣向站廳蔓延,樓扶梯開口煙氣控制達到要求。

3.3 系統聯動效果

表1為系統聯動時,進行3次實驗不同動作的完成時間,從中可以看出,整個聯動過程需要時間最長不超過37 s,可以為火災發生時爭取寶貴的時間。

除此之外,在聯動測試過程中,還發現以下問題:

(1)PIS系統未顯示緊急狀態、緊急廣播無法聯動(需手動開啟)、扶梯無法聯動;

(2)設備區串煙較為嚴重;

(3)站廳火災時,站臺層有煙氣進入;

(4)站臺火災模式下,站臺中部排煙效果不理想。

表1 北苑站火災時間記錄

4 結論

4.1 火災熱煙測試評價結論

本文對西安市地鐵2號線工程典型車站—北苑站進行了全尺寸的火災熱煙測試,對FAS系統的運行狀況進行了測試,檢驗地鐵通風排煙等系統的工作效果。測試表明:

(1)站臺層FAS系統、通風排煙系統等工作狀態良好,站臺機械排煙效果明顯,6 min時,站臺煙氣未降到人眼高度;

(2)防災系統聯動狀態良好,火災探測器、FAS系統、BAS系統、閘機均實現事故聯動;屏蔽門人工開啟,PIS、自動扶梯、廣播等尚未實現聯動;

(3)站臺發生火災情況下,樓扶梯開口向下流速為6.2 m/s,扶梯開口流速滿足要求;

(4)站臺發生火災時,無煙氣向站廳蔓延,樓扶梯開口煙氣控制達到要求;

(5)火災發生6 min時,站臺煙氣未降到人眼高度,可用安全疏散時間滿足要求;

(6)站臺、站廳火災時,事故模式啟動控制在30 s啟動,啟動時間滿足要求;

(7)防火分區之間的防火封堵完善,滿足要求。

4.2 存在問題及對策

通過測試,存在以下問題:

(1)站廳發生火災時,站廳內的煙氣在較大范圍內很快沉降到人眼高度,可能原因是風機啟動完成時間較慢,應對風機啟動完成時間進行優化;

(2)站臺發生火災實驗時,由于風閥不能完全關閉問題,煙氣擴散至設備間;運營前,對所有車站的風閥進行逐一檢查,確保防災系統無隱患;

(3)站臺發生火災時,執行的模式是開啟兩側屏蔽門,利用隧道TEF和TVF輔助排煙。實驗表明開啟兩側屏蔽門排煙對于扶梯中間的煙氣聚集區來說并無明顯效果。應在后期線路設計中對屏蔽門的開啟模式、開啟位置進行優化和詳細論證,建議用CFD火災模擬對屏蔽門開啟模式問題進行研究;

(4)測試表明,樓扶梯開口流速可以達到6.2 m/s,風速較大,可能會對人員疏散不利,應對樓扶梯開口流速進行優化;

(5)站廳發生火災時,站臺層兩端位置出現煙氣,可能會導致多處報警無法正確啟動火災模式,應對該車站的串煙情況進行徹底排查,查明原因,及時整改。

4.3 類似工程的優化建議

在本次煙氣測試過程中,發現目前地鐵建造過程的一些問題,有些屬于施工沒有嚴格按照規范要求所致,有些則屬于地鐵建造過程中存在的普遍問題,提出以下建議,以期對類似工程有所幫助:

(1)風機的選用對于地鐵站臺排煙是設計過程中需要非常重視的過程,在選用風機的過程中,不僅需要關注風量和風壓2個參數,還需要對風機的啟動時間有所要求,要能保證事故發生時,風機能盡可能快地起到應有作用。

(2)站臺火災時,開啟兩側屏蔽門排煙對于扶梯中間的煙氣聚集區效果不明顯。此問題應該配合排風口的設計,利用計算流體力學(CFD)火災模擬對進行優化設計[8,9];

(3)火災發生時,風機啟動時,煙氣的流向及空氣流速、溫度、疏散路線等應該利用計算流體力學方法進行預評估,然后再根據結果進行設計方案的修正[10,11]。

5 結語

熱煙測試做為地鐵運營前安全測試的重要內容,可測試出站廳和站臺內的溫度場分布、煙氣流向、逃離路線是否合理等。本次測試結果表明,地鐵通風排煙等系統的工作效果總體滿足設計要求和相關標準,但仍然存在一些可以改進的地方,主要是設備的可靠性存在一些問題,如風機的啟動時間,風閥的關閉度,以及火災警報模式的啟動等。另外,對于排風口的設計也可利用計算流體力學進行優化模擬。

[1] AS4391-1999 Smoke Management Systems、Hot Smoke Test[S].

[2] 鐘委,霍然,周吉偉,彭偉.某地鐵站側式站臺火災時機械排煙的補風研究[J].中國工程科學,2007,9(1):78-81.

[3] 管鴻浩.武廣鐵路客運專線特長隧道防災疏散設計研究[J].鐵道標準設計,2010(1):161-164.

[4] 童艷,何嘉鵬.雙層地鐵站臺火災安全性分析[J].地下空間與工程學報,2006,2(2):293-298.

[5] 鐘委.地鐵站火災煙氣流動特性及控制方法研究[D].合肥:中國科學技術大學,2007.

[6] 董乃進,沈學軍,李香凡,等.福田地下火車站整體消防策略[J].鐵道標準設計,2010(S2):104-110.

[7] 熊小平.淺談地下建筑火災特點以及對消防設施的要求[J].時代消防,1996(1):42-43.

[8] 那艷玲.地鐵車站通風與火災的CFD仿真模擬與實驗研究[D].天津:天津大學,2004.

[9] 魯嘉華,張志英,王偉雯.地鐵某島式車站隧道火災的模擬與分析研究[J].鐵道標準設計,2009(6):135-137.

[10] 馬駿馳.火災中人群疏散的仿真研究[D].上海:同濟大學,2007.

[11] 李兆文.地鐵站火災煙氣擴散及控制的研究[D].南京:南京工業大學,2005.