互通式立交方案設計與比選

張永剛,陳 林

1.河南省收費還貸高速公路管理中心,河南鄭州 450000

2.河南高速公路發展有限責任公司,河南駐馬店 463000

1 項目背景

X項目位于Z市東繞城公路與J東路的交叉處,為東部地區的重要交通節點,也是Z市“環行加放射”式路網的重要組成部分,該節點西側為行政辦公區及客運專線,商業辦公、居住區較為密集;東側為高校集聚區,在校學生較多;南側是在建的Z市綜合交通樞紐(包括鐵路新客站)。該節點位于以上三個組團的中心位置,機動車、非機動車、行人交通需求很大。J東路是一條集散型交通主干道,在CBD到高速公路之間與多條城市主干路、次干路及支路相交,是連接Z市與周邊城市的重要客運通道。本項目的建設,對于完善Z市城市主骨架網絡,構筑城市快速交通系統,改善旅游和投資環境,拉動Z市經濟增長,加快Z市城市化進程等具有十分重要的意義。

2 立交初步設計方案

根據周邊控制因素及項目實施難易程度,方案設計初期通過對可能實施的方案進行優化和比選,根據互通形式初步擬定變異苜蓿葉形、渦輪形、蝶形以及風車型互通式立交四種方案:

1)變異苜蓿葉形方案

該方案通過對在建、已建鐵路和Z市鐵路新客站等周邊道路調查的基礎上,立交布置采用軸對稱的變異苜蓿葉形式。考慮到立交節點距Z市內兩大客運專線距離較近,方案一由南向西方向和由西向北的半定向匝道改為內環匝道,立交工程規模減小,增加了Z市鐵路新客站S匝道至東繞城公路出口匝道的間距,改善金水路出口匝道的平面指標和出口匝道識別視距。

在空間利用與匝道設計方面,立交一層為地面層,設置非機動車和行人通行的混行車道,采用平行于橋墩的四方形布置,可降低立交的整體建筑高度和減小結構物跨徑,減少投資;二層為J東路直行道,雙向八車道,路面凈寬2×15m,最大縱坡為2.8%,考慮到加、減速車道的設置,需壓縮J東路中央分隔帶,將原有12m寬中央分隔帶壓縮至4m,立交范圍內中央分隔帶保持一致;三層為東繞城公路直行道;四層為由北向東方向的半定向匝道;左轉匝道——在由北向東、由東向南兩個方向的左轉匝道設計為兩個半定向匝道,在由南向西、由西向北兩個方向采用環形匝道;右轉匝道——在由南向東、由東向北、由西向南及由北向西四個方向均為直接式匝道。

在交通組織方面,該方案立交線形設計平順、直捷、正常,直行交通快捷;轉向明確、統一,匝道進出口均為立交工程廣泛采用的右側出、右側入,便于司機識別;機、非完全分離,非機動車道以環島組織交通,十分便利;行人交通與非機動車道均布置在立交的一層,方便行人和非機動的交通轉換、貼近立交的綠化空間。

2)渦輪形方案

該立交布置采用渦輪形互通立交方案,通過調整東繞城公路立交范圍內線位,使立交節點較原節點位置東移約100m,對后期高峰小時交通量較大的匝道采用定向匝道,匝道出入口采用右側進出,對直行交通干擾小,易于司機識別。

在空間利用與匝道設計方面,立交一層為地面層,與方案一布置基本相同,設置非機動車和行人通行的混行車道,采用平行于橋墩的四方形布置,可降低立交的整體建筑高度和減小結構物跨徑,減少投資;二層為J東路直行道,雙向八車道,路面凈寬2×15m,最大縱坡為3.450%考慮到加、減速車道的設置,需壓縮J東路中央分隔帶,將原有12m寬中央分隔帶壓縮至4m,立交范圍內中央分隔帶保持一致,通過抬高J東路的高度;三層為東繞城公路直行道;左轉匝道——由南向西、由北向東兩個方向的左轉匝道設計為定向匝道,由東向南、由西向北兩個方向采用環形匝道;右轉匝道——由南向東、由東向北、由北向西以及由西向南四個方向均為直接式匝道。

在交通組織方面,本立交線形設計平順、直捷、正常,直行交通快捷;轉向明確、統一,左轉交通均為立交工程廣泛采用的右側出、右側進,便于司機識別;機動車道和非機動車道完全分離,行人交通與非機動車道均布置在立交的一層,慢行系統以環島組織交通,十分便利。

3)蝶形方案

方案三采用蝶形布置,通過調整東繞城公路立交范圍內線位,使立交節點較原節點位置東移約100m,并調整東繞城公路東、西兩側設計標高,由南往西方向和由西往北方向的匝道通過下穿東繞城公路西半幅完成交通轉換。

4)風車形方案

該方案在項目早期設計方案的基礎上,通過對周邊在建、已建鐵路和Z市鐵路新客站等周邊道路調查的基礎上對部分平、縱面進行了優化調整,項目區直行流量較大,直行道為直線型,平順、直接;左轉流量相對均衡,統一采用定向式匝道,直接、快速,從直行道外側進出,對直行交通干擾小,易于司機識別;右轉匝道交通統一為直接駛出。

在空間利用與匝道設計方面,立交一層為地面層,設置非機動車和行人通行的混行車道,采用平行于橋墩的四方形布置,可降低立交的整體建筑高度和減小結構物跨徑,減少投資;二層為J東路直行道,雙向八車道,路面凈寬2×15m,最大縱坡為2.8%,考慮到加、減速車道的設置,需壓縮J東路中央分隔帶,將原有12寬中央分隔帶壓縮至4m,立交范圍內中央分隔帶保持一致,通過抬高J東路的高度,主要解決立交范圍內及地面層排水,防止立交區內積水,同時也使J東路的整體效果得到一定改善;三層為東繞城公路直行道,根據Z市三環快速化工程—環路規劃方案,立交范圍內東繞城公路采用高架方案,設置為雙向八車道、路面凈寬2×16m,最大縱坡為3.8%;左轉匝道——由東向南、由北向東、由西向北以及由南向西四個方向的左轉匝道設計為形式相同的半定向匝道,均為兩車道;右轉匝道——由東向北、由北向西、由西向南以及由南向東四個方向均為直接式匝道,匝道寬度為9m,單向兩車道。

在交通組織方面,該方案立交線形設計平順、直捷、正常,直行交通快捷;轉向明確、統一,便于司機識別;機、非完全分離,非機動車道以環島組織交通,十分便利;行人交通與非機動車道均布置在立交的一層,方便行人和非機動的交通轉換、貼近立交的綠化空間。

3 立交方案優缺點分析

3.1 變異苜蓿葉形方案

該方案轉向便捷,滿足交通流量;改善了立交出入口識別視距;非機動車道位于地面層(不需要下挖),解決了立交區排水困難的問題;同時由于地面層基本為平坡,地面輔道行車條件好,非機動車、行人樂于行走地面層,而不會選擇具有較大縱坡的主線橋,避免了非機動車、行人搶行機動車道,給行車安全帶來隱患;另外由于地面層線形指標較高、通行凈空較大(不小于3.5m),可滿足公交車在橋下設站,滿足市民換乘需要,為立交通行能力的拓展預留了空間。但是,Z市區由南向西方向后期受Z市鐵路新客站往市區方向車輛及東繞城公路(由南往Z市區方向車輛影響,高峰小時交通量較大,且存在交織,易產生交通延誤;并且東繞城公路出口采用雙出口,易造成車輛誤行。

3.2 渦輪形方案

該方案轉向便捷,滿足交通流量;行使方向明確,容易辨認方向;非機動車道位于地面層(不需要下挖),解決了立交區排水困難的問題;同時由于地面層基本為平坡,地面輔道行車條件好,非機動車、行人樂于行走地面層,而不會選擇具有較大縱坡的主線橋,避免了非機動車、行人搶行機動車道,給行車安全帶來隱患;另外由于地面層線形指標較高、通行凈空較大(不小于3.5m),可滿足公交車在橋下設站,滿足市民換乘需要,為立交通行能力的拓展預留了空間。但是,該方案要求對Z市鐵路新客站S匝道和東繞城公路進行改建,可能造成的社會影響較大;左轉匝道采用內環匝道,后期高峰小時交通量較大,立交服務水平有所降低。

3.3 蝶形方案

該方案增加了Z市鐵路新客站S匝道至東繞城公路出口匝道的間距,改善東繞城公路出口匝道識別視距。但是,由南往西及由西往北兩方向的匝道出入口采用左側出和左側入,容易造成車輛誤行,后期高峰小時交通量較大,易產生交通延誤。

3.4 風車形方案

該方案轉向便捷,滿足交通流量;解決非機動車交通較優;行使方向明確,司機容易辨認方向;左轉匝道均采用半定向匝道,有利于交通流快速轉換,緩解、疏通Z市鐵路新客站交通壓力;非機動車道位于地面層(不需要下挖),解決了立交區排水困難的問題;同時由于地面層基本為平坡,地面輔道行車條件好,非機動車、行人樂于行走地面層,而不會選擇具有較大縱坡的主線橋,避免了非機動車、行人搶行機動車道,給行車安全帶來隱患;另外由于地面層線形指標較高、通行凈空較大(不小于3.5m),可滿足公交車在橋下設站,滿足市民換乘需要,為立交通行能力的拓展預留了空間。但是,受市內兩條客運專線跨J路橋梁跨徑影響,西南象限J東路出口匝道平面指標偏低。

4 立交方案的確定

立交選型基于以下幾點原則:一是根據相交道路功能等級、立交的流量流向特點,合理選擇立交的形式,立交的功能滿足城市未來交通發展的要求;二是全面考慮城市綜合交通的要求以及與Z市鐵路新客站的銜接,保障立交周圍區域的交通出行要求及公交換乘便利;三是該立交具有十分重要的區位,城市景觀要求非常高。立交方案設計應強調和始終貫徹城市景觀設計的理念,追求立交的造型優美,構筑景觀橋,形成一個城市標志性建筑;四是對立交沿線其他立交進行系統分析;五是要求線形平順、直捷,交通功能完善;六是從經濟上來看,要盡量降低立交的綜合造價。

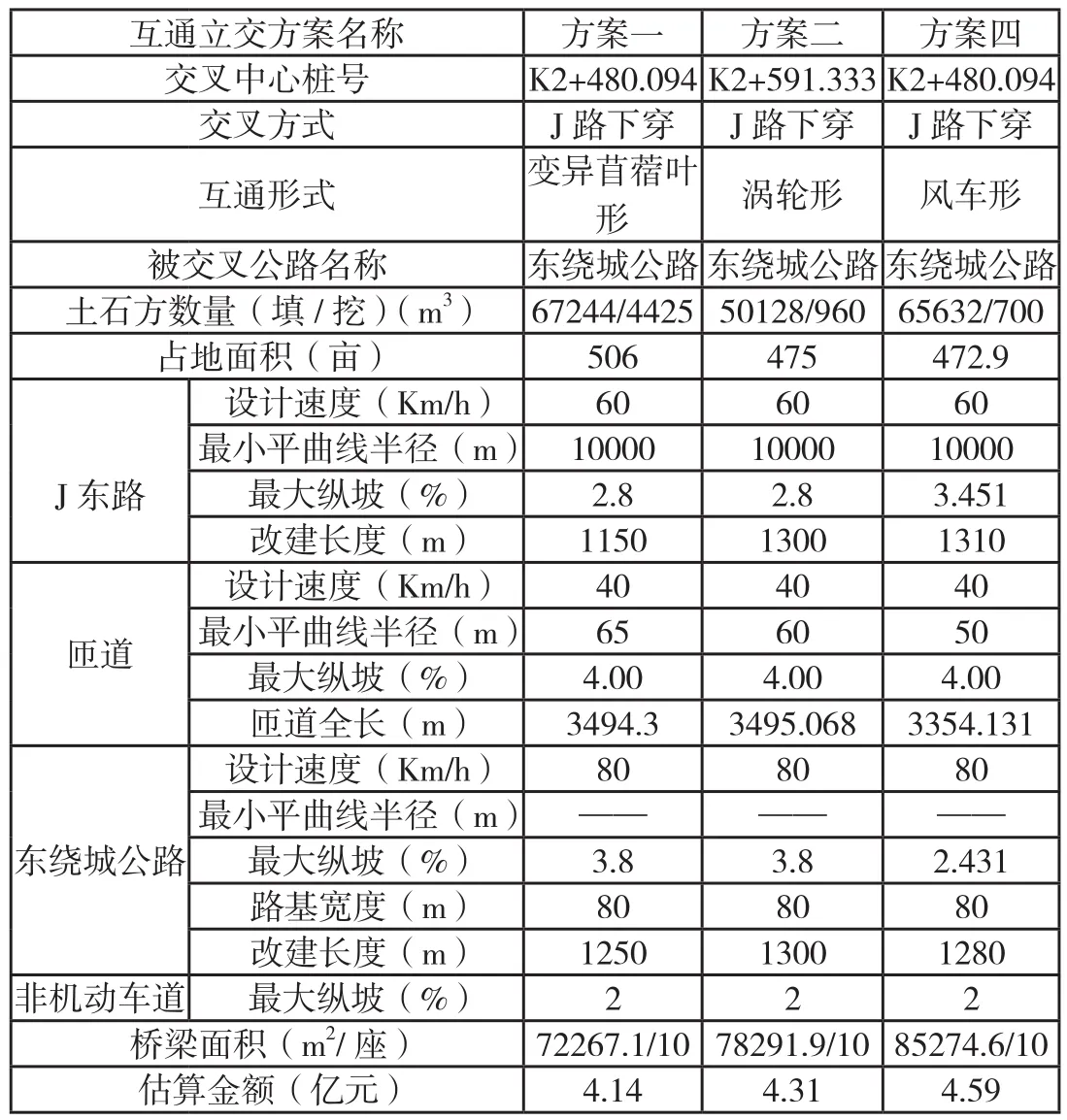

本文將方案一、方案二、方案四作為同深度比較方案(見表1),方案三作為定性說明方案,綜合考慮“功能滿足”、“運營安全”及“經濟合理”三大因素,最終選取方案四作為本項目的推薦設計方案。

表1 互通式立交方案比較表

[1]劉健漢.高速公路立交改擴建工程設計方案比選與分析[J].廣東公路交通,2011(4):27-30.

[2]姜曉彬.某城市道路與高速公路立交方案設計[J].山西建筑,2010(8):273-273.

[2]中華人民共和國建設部.城市道路交通規劃設計規范(GB50220-95)[S],1995.

[3]中華人民共和國建設部.城市道路設計規范(CJJ37-90)[S],1990.

[4]中華人民共和國住房和城鄉建設部.城市快速路設計規程(CJJ129-2009)[S],2009.