河道沖淤調整對窟野河產沙量影響初步分析

李 萍,張曉華,鄭艷爽,劉明瀟

(1.黃河水利科學研究院,河南鄭州450003;2.華北水利水電學院,河南鄭州450011)

1 窟野河流域概況

窟野河發源于內蒙古鄂爾多斯市東勝區巴定溝,于神木縣賀家川鎮沙峁頭村注入黃河,自西北向東南流經內蒙古鄂爾多斯東勝區、伊金霍洛旗、準格爾旗和陜西神木、府谷5 個縣(區、旗),流域概況見圖1。窟野河流域屬寒溫帶干旱半干旱大陸性季風氣候區,年均降水量399.2 mm,降雨主要集中在汛期[1],河道全長246.8 km,河道比降3.16‰,流域面積8 706 km2,流域面積大于100 km2的支流有9 條。控制站溫家川站以上流域面積8 645 km2,從建站至1986年(即流域內煤炭開發之前),控制站年均徑流量7 億m3,年均輸沙量1.17 億t,含沙量平均為167 kg/m3,產沙集中于暴雨洪水期間,汛期產沙量超過年沙量的98%[2]。王道恒塔以上,新廟以上,王道恒塔、新廟至神木區間和神木至溫家川區間的流域面積分別占到溫家川以上流域面積的44.6%、17.2%、22.5%和15.7%,年輸沙量分別占到溫家川以上年輸沙量的25.6%、15.2%、19.2%和40.0%,說明黃土丘陵區是流域產沙最集中的區域[3]。

2 流域下游區域產沙的異常特點

窟野河流域的地表物質組成及地質背景決定了該流域高產沙的特征[4],也決定了流域內不同地區的產沙特點。分析窟野河近50年來的輸沙情況,除21 世紀前10年外,其他時段輸沙模數的地區差異都較大,從上游到下游逐段增大,尤其是神木—溫家川河段(簡稱神溫河道)數值異常偏大。計算1970、1976、1978 和1989年大暴雨洪水的區間輸沙模數,神木—溫家川區間為2.11 萬~8.69 萬t/km2,遠大于王道恒塔—神木區間的0.25 萬~0.77 萬t/km2[5]。窟野河流域暴雨中心多出現在神木站以上的上中游地區,一般情況下下游神木—溫家川區間的輸沙模數應較上游有所減小,但該區間輸沙模數卻遠高于上中游地區,屬反常現象。

圖1 窟野河流域概況

根據窟野河流域幾座較大庫容的壩庫工程攔泥情況,推算各區間的來沙模數(壩庫運用按全攔全蓄考慮)[5]:中游砂質丘陵區壩庫控制區的來沙模數與水文站觀測結果基本吻合;上游礫質丘陵區的石卜太溝和下游黃土丘陵區的白家梁溝受1976年和1978年大暴雨影響[6],來沙模數偏大;推算得到下游黃土丘陵區的單家溝和瓦羅溝的來沙模數小于其他溝道,這與該區域作為高產沙區不符。如果是因統計期間下游水庫無大暴雨造成的產沙量少,那么下游不是暴雨集中區,就更不該是高產沙區。

3 下游河道泥沙沖淤特點

3.1 河道沖淤調整特點

由于無河道觀測資料,嘗試基于流域泥沙庫的流域侵蝕產沙模擬及泥沙沖淤變化研究[7]效果不甚理想,因此在分析窟野河河道調整時考慮以水文站測驗斷面的變化為指標。窟野河有新廟、王道恒塔、神木和溫家川4 個水文站,其中神木是干流中游控制站,溫家川是下游控制站,神溫河道比降為2.19‰。由于神木站處于干流的中游,而窟野河暴雨多發于上游地區,因此神木站斷面數據具有代表性,能夠較好地反映河道的沖淤特性,選用資料為神木(二)站,時段為1956年1月至今。溫家川是窟野河入黃控制站,選用資料為溫家川(二)站,時段為1966年9月至1998年1月。

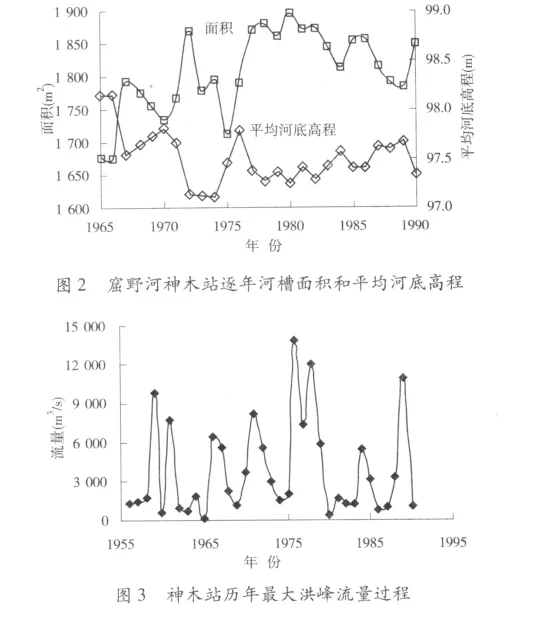

從神木站河槽面積和平均河底高程逐年變化可以看出(圖2),雖然二者長時期基本維持在同一水平,但是河道有沖有淤逐年不斷調整,沖淤總量總體保持不變,研究逐年過程可以看出,淤積年份偏多、沖刷年份偏少。與神木站大洪水發生時間對比(圖3),窟野河河道調整特點清晰可見,在多數沒有大洪水發生的年份,河道基本上持續淤積、河道面積減小、河底高程抬高,一旦發生大洪水,河道則出現劇烈沖刷、河道面積增大、河底高程迅速降低,即小水年份長期淤積、大水年份集中沖刷。

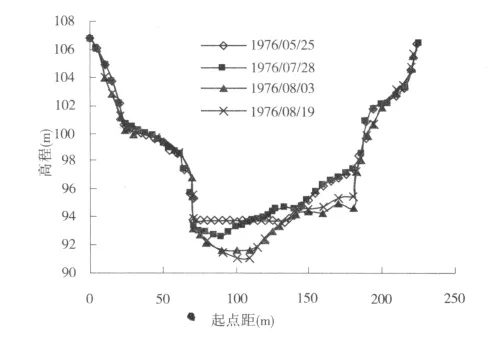

由神木站1976年大洪水前后斷面變化(圖4)可見,大洪水過程中斷面發生劇烈沖刷。1976年洪水期(7月28日—8月3日)沖刷175 m2,平均沖深0.8 m;1989年汛前到洪水過后(5月6日—7月22日)沖刷104 m2,平均沖深0.48 m。

圖4 神木站1976年洪水前后斷面變化

3.2 河道輸沙能力沿程調整機制

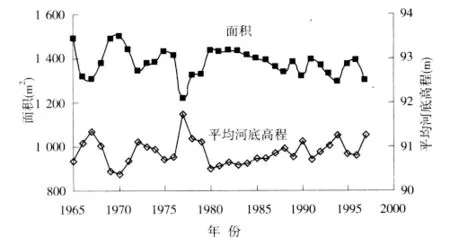

分析出口控制站溫家川斷面逐年河道面積和平均河底高程變化(圖5),發現其變化特點與神木站恰恰相反,即大洪水年份斷面淤積較多,其后的小水年份逐漸沖刷,經過周期循環保持相對穩定的過流面積與河床高程。由2000—2009年神溫區間的輸沙量可以看出,神木和溫家川輸沙量均大量減少,僅500余萬t,且神木沙量小于溫家川,表明有部分沙量未送出河口。這反映出河道輸沙能力沿程調整的特點,即當水流的輸沙能力不足以將泥沙送出河口時,泥沙在河道淤積,下游站的沙量少于上游站。由此可推斷窟野河神溫河道輸沙能力的調整機制:小水年份因水流輸沙能力不足,部分泥沙淤積在河道,出現上淤下沖現象;大洪水年份大流量輸沙能力急劇增大,不僅將來沙而且將淤積在河道里的那部分沙量也集中沖刷送走,這時下游段在調整過程中有少量淤積。

圖5 窟野河溫家川站逐年河槽面積和平均河底高程

4 河道增沙量估算

范念念等[3]根據實測資料對窟野河大暴雨洪水期間神溫河道沖刷增沙的可能性進行了論證。根據實測資料,1976年大洪水期間神溫區間降雨強度很小,只是小到中雨,而溫家川較神木水量增加折合的徑流深卻大于區間平均降雨量,河道發生劇烈沖刷。假定該區間洪水期只產水不產沙,區間增沙全部由河道沖刷造成,實測水量的增加是由河道泥沙的加入及區間清水匯入造成的,據此計算得到河道泥沙和區間匯入清水分別造成的水量增量,再折合成區間徑流深。該結果比較符合實際的降雨產流情況,可見之前“神溫區間洪水期只產水不產沙”的假定是合理的,區間來沙主要是河道沖刷形成的。

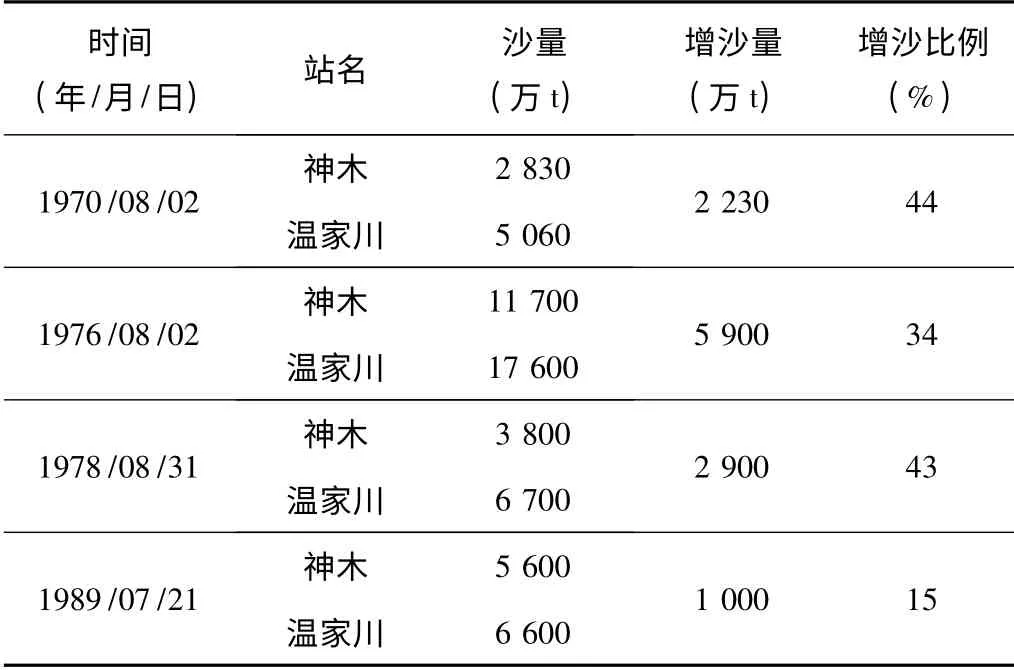

借鑒這一思路,根據暴雨中心在窟野河上游的幾場大洪水實測資料,將神溫區間增沙都考慮為河道沖刷,估算出大洪水期間河道沖刷增加神木沙量的比例最大在15%~44%(表1),表明區間沖刷影響不容忽視。由于近年來洪水較少,所以窟野河等支流河道存蓄了較多的泥沙,這些小水期堆積的泥沙在大水、高含沙洪水期被帶走,有可能進一步增大洪水期進入黃河的泥沙數量。

表1 神溫區間增沙量計算

5 結論與建議

(1)窟野河位于黃土高原,流域降雨集中在汛期,產沙集中于暴雨洪水期間,汛期產沙量超過年沙量的98%。因獨特的地表物質組成及地質背景,窟野河流域產沙能力較強,存在河道下游神木—溫家川區間輸沙模數異常偏大的現象。

(2)泥沙在窟野河下游河道發生時空調整,在多數沒有大洪水發生的年份,河道基本上持續淤積、河道過水面積減小、河底高程抬高;一旦發生大洪水,河道則出現劇烈沖刷、河道過水面積增大、河底高程迅速降低。

(3)借鑒前人論證洪水期下游河道沖刷增沙的方法,認為洪水期區間增沙都來自于河道沖刷,計算4 場典型洪水期間河道沖刷增加神木沙量的比例,最大在15%~44%,說明河道強烈沖刷的増沙作用明顯。

(4)在長期無強降雨、大沙量的前提下,應關注已產生泥沙在河道的集聚特點及其對入黃沙量的增加作用。在這種前提條件下,一旦發生大洪水可能出現巨大沙量,應加強相關研究以更好地預測黃河沙量。

(5)通過流域面上治理來減少侵蝕量,是減少黃河來沙量的根本性措施,但是在黃土高原以侵蝕產沙為本質特性的條件下,溝道治理措施是必不可少的,在實施封禁措施的前提下還應加強壩系建設。

[1]張勝利,時明立.窟野河、孤山川、禿尾河水沙發展趨勢和治理對策探討[J].中國水土保持,1987(10):10-14.

[2]焦恩澤.窟野河水沙特性及變化分析[G]∥汪崗,范昭.黃河水沙變化研究.鄭州:黃河水利出版社,2002:538-550.

[3]范念念,薛小妮.窟野河泥沙輸移與沖淤特征分析[J].泥沙研究,2010(2):75-80.

[4]景可.窟野河、孤山川、禿尾河近期入黃泥沙及未來變化趨勢分析[J].中國水土保持,1993(2):24-25,49.

[5]馮國安.窟野河幾個值得探討的問題[J].人民黃河,1995,17(1):23-26.

[6]王英順,賈澤祥,胡建軍,等.窟野河流域生態建設工程布局探討[J].中國水土保持,2003(5):32-33.

[7]肖飛鵬,劉艷,蔡德所.流域侵蝕產沙模擬與泥沙沖淤變化研究[J].中國水土保持,2012(3):24-25.