《陶冶圖說》制瓷技術理論化的特點及價值

李其江 吳軍明 張茂林 吳 雋

(景德鎮陶瓷學院,江西景德鎮333001)

0 前言

中國具有長達萬年的陶瓷史,其中瓷器的發明被譽為是中國的第五大發明[1-2]。根據目前所發現的資料,中國古代學者至遲于春秋戰國時期已開始記載和研究中國陶瓷的文化內涵及其制作技術[3]。然中國古代的陶瓷研究論著,多是研究其文化及成就,對其制作技術的記載及研究較少,主要有《陶記》、《天工開物·陶埏》、《陶冶圖說》、《景德鎮陶錄》等。而《陶冶圖說》是繼《陶記》、《天工開物·陶埏》之后全面系統研究制瓷技術并將技術理論化的第一部典籍。所謂“技術理論化”是指將經驗性技術或技術的經驗形態向理論知識形態轉變[4-5],是早期工業化的重要標志。

《陶冶圖說》是清乾隆八年唐英督理景德鎮窯務之時,奉旨為宮廷的《陶冶圖》作的說明(圖由宮廷畫師孫祐、周鯤、丁觀鵬繪制)[3],以總結當時處于中國古代制瓷工藝高峰的瓷器制作過程及制瓷技術理論。

唐英,字俊公,雍正六年出任官窯協理官,協助年希堯督燒官窯瓷器,但一切燒造事宜皆由其一人督辦。乾隆元年至乾隆十四年及乾隆十七年至乾隆二十一年任官窯督陶官,其督造時期的官窯被尊稱為“唐窯”。事實上,唐英在出任官窯協理官之前對陶瓷生產的各方面均是很陌生的,他通過“用杜門,謝交游,聚精會神,苦心竭力與工匠同其食息者三年[3]”的督陶實踐,在制瓷技藝上取得了相當高的造詣,成為了一名充滿自信、懂技術、會管理的著名督陶官。唐英在其撰寫的《陶務敘略》一文中,頗為自信地寫道:“英雖不敢謂陶之微奧確信深知,然既習且久,其于制造之器皿條目、款釉尺寸、工匠錢糧、暨夫賞勤勸惰之大略,不無一得之愚”[3,7]。因此,唐英對清代前期景德鎮制瓷技藝的總結,客觀、真實、準確、形象的反映了當時的制瓷水平。

《陶冶圖說》一書系統總結提煉了我國清代前期制瓷技術,包括原料開采、處理及配制、坯料及釉料制備、窯具及模具制備、坯體成型及修整、施釉及裝飾、燒制及開窯等工藝過程和理論,及其當時特有的祀神酬愿的“神技理論[6]”。充分表現出清代前期宮廷匯編科技文獻的時代特點及自身特征,唐英對景德鎮制瓷技術的凝練及其理論化呈現的特點和價值,對研究我國古代制瓷技術尤其是清代前期景德鎮制瓷技術具有重要的價值及意義。

1 《陶冶圖說》制瓷技術理論化的特點

《陶冶圖說》是由宮廷主辦,唐英撰寫的以圖為主,文為輔的陶瓷工藝及理論典籍。但由于宮廷《陶冶圖》僅有二十幅,唐英謹就圖中所載,遵旨編次,每幅圖的說明文字均在160字左右,言簡意賅,取舍有道。其內容編次順序為:(1)采石制泥;(2)淘煉泥土;(3)煉灰配釉;(4)制造匣缽;(5)圓器修模;(6)圓器拉坯;(7)琢器做坯;(8)采取青料;(9)揀選青料;(10)印坯乳料(11)圓器青花;(12)制畫琢器;(13)蘸釉吹釉;(14)旋坯挖足;(15)成坯入窯;(16)燒坯開窯(17)圓琢洋彩;(18)明爐暗爐;(19)束草裝桶;(20)祀神酬愿[3]。從中我們可以看出唐英對清代前期景德鎮制瓷技術的凝練及其理論化呈現的以下特點。

(1)完整的制瓷技術理論化體系

《陶冶圖說》的二十幅圖文涵蓋了陶瓷工藝中的原料開采、處理及配制、坯料及釉料制備、窯具及模具制備、坯體成型及修整、施釉及裝飾、燒制及開窯等完整的工藝過程和理論,以及當時特有的祀神酬愿的“神技理論[6]”。其中原料開采涉及了瓷石、高嶺土、青花料、石灰石及匣缽用泥土等的開采,原料處理及配制涉及了瓷石的粉碎及淘洗、高嶺土的淘洗、釉灰的制備、青花料的清洗及揀選、彩料的研磨;坯料及釉料的制備較詳細的道出了其制備方法和步驟;窯具的制備介紹了匣缽的原料、成型及燒成;模具的制備涉及了泥料燒成收縮的理論;坯體成型涉及了圓器的拉坯及鑲雕印削等方法,琢器的拉坯粘合及鑲錐拱雕鏤等方法;修坯包括坯體定型、旋坯及挖足;施釉主要介紹了刷釉、蘸釉及吹釉;裝飾包括釉下青花和釉上粉彩繪制;燒成及開窯涉及了瓷器燒成的時間和周期、一次燒成和二次燒成及余熱的利用。美中不足的是由于《陶冶圖》的限制,沒有涉及顏色釉、裂紋釉等。正如唐英在《遵旨編寫<陶冶圖說>呈覽折》中所述:“至陶務為瑣屑工作,圖既未備,編亦不能祥列”[3]。

(2)制瓷技術理論化取舍有道

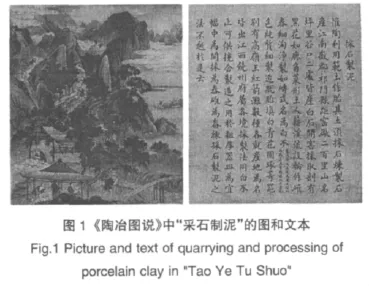

《陶冶圖說》以圖為主,文為輔,圖文并茂,易于理解。如圖1為《陶冶圖說》中“采石制泥”的圖和文本。文本的敘述詳略得當、統籌兼顧。如在“采石制泥”中,重點介紹了原料種類、出處、用途、開采過程等,并沒有詳細介紹水碓舂碎和淘洗的工藝步驟。而在“淘練泥土”中,卻是重點介紹了淘洗和制胎的工藝步驟。

(3)兼顧制瓷技術的傳承

唐英注重工藝的傳承性,由于篇幅所限,僅做了施釉工藝的傳承演變分析。在“蘸釉吹釉”中:“上釉之法,古制,將琢器之方長棱角者,用毛筆拓釉,弊每失于不勻。至大小圓器及渾圓之琢器,俱在缸內蘸釉,其弊又失于體重多破壞。全器倍為難得。今圓器之小者,仍于缸內蘸釉;其琢器與圓器大件俱用吹釉法。以徑寸竹筒截長七寸,頭蒙細紗蘸釉以吹。俱視坯之大小與釉之等類,別其吹之遍數,有自三四遍至十七八遍者”[3]。從中可看出,他把以前的和當時的施釉方法均描述了出來,并分析了不同方法的優缺點,詳細介紹了當時采用的吹釉方法。這樣讀者自然容易理清施釉工藝的延續性。

(4)采用準確的制瓷技術數據

制瓷技術理論的精確性是指文中制瓷工藝中涉及的數量均已實數化。體現了《陶冶圖說》的科學性。如:“泥十盆,灰一盆為上品瓷器之釉;泥七八而灰二三為中品之釉;若泥灰平對灰多于泥則成粗釉。”“一尺之坯止得七八寸之器,其抽縮之理然也。”“販者攜至燒瓷之所,埋入窯地鍛煉三日。”“每料十兩為一缽,專供乳研,經月之后始堪應用。”“以徑寸竹筒截長七寸,頭蒙細紗蘸釉以吹。”等等[3]。

(5)突出制瓷技術的技巧性

技巧性是指在工藝實踐中,人們對某些工藝現象形成了帶普遍性的認識,從而在實施過程中把這種普遍性認識轉化成一種工藝模式,進而在不同的工藝實踐中都運用這一模式,即人們對某些規律的認識及運用這些規律的能力[6,8]。《陶冶圖說》中多處體現了制瓷技術的技巧性。如:在“制造匣缽”中,“泥不用過細俟匣缽微干略旋,入窯空燒一次,方堪應用,名曰‘鍍匣’”[3]。在“圓器拉坯”中,“拉坯者坐于車架,以竹杖撥車使之輪轉,雙手按泥,隨手法之屈仰收放以定圓器款式,其大小不失毫黍”[3]。在“燒窯開窯”中,“計入窯至出窯類以三日為率,至第四日清晨開窯。其窯中套裝瓷器之匣缽尚帶紫紅色,人不能近,惟開窯之匠用布十數層制成手套,蘸以冷水護手,復用濕布包裹頭面肩背方能入窯搬取瓷器”[3]。

(6)初步涉及制瓷工藝原理

《陶冶圖說》的文字說明已初步涉及制瓷技術理論的內因,這對于提高和控制陶瓷質量具有重要作用。如:“其模子必須與原樣相似,但尺寸不計算放大,則成器必較原樣收小。蓋成壞泥松性浮,一經窯火松者緊、浮者實,一尺之坯止得七八寸之器,其抽縮之理然也。欲求生坯之準,必先模子是修,故模匠不曰造,而曰修。凡一器之模,非修數次,其尺寸、款式燒出時定不能吻合。此行工匠務熟諳窯火、泥性,方能計算加減以成模范。[3]”說明當時的制瓷工匠已認識到了坯體的干燥收縮及燒成收縮理論。而“凡安放坯胎者,量釉之軟硬以配合窯位,俟坯器滿足,始為發火。[3]”則說明當時的制瓷工匠在沒有現代測試方法和技術的情況下,通過對原料性能的認識,已掌握釉的熔融溫度,并通過釉的軟硬加以區分。

2 《陶冶圖說》制瓷技術理論化的價值

《陶冶圖說》是繼《陶記》、《天工開物·陶埏》之后全面系統研究制瓷技術并將其理論化的第一部典籍。其制瓷技術理論化的價值主要體現在以下兩個方面:

(1)系統總結了我國清代前期的制瓷技術理論,客觀體現了我國清代前期制瓷的科技文明。

明清時期,最精湛的制瓷技藝為官窯所掌握,宮廷主辦編撰的《陶冶圖說》,首次將陶瓷制備工藝完全以圖文對照的方式記錄下來,既全面真實的反映了我國清代前期的制瓷技術水平,又將御窯廠工匠口耳相傳的工藝提升到相對全面、科學的理論高度。這是中國乃至世界最早的有關制瓷工藝流程及技術理論的系統專著。其價值和意義,會隨著歷史的演進而愈顯珍貴。

(2)有效促進了傳統工匠技術向科學技術的轉化,初步改進了傳統制瓷技藝的傳承方式。

古代制瓷技術的傳承都是家族內部或師徒以口耳相傳的方式進行的。技術對外都是保密的,絕不外傳,景德鎮的制瓷技術更是如此。這是由于封建社會的歷史文化決定的。《陶冶圖說》中制瓷技術理論化的出現改進了這種傳統的制瓷技藝傳承方式,擴大了技藝傳播的途徑,使得專業制瓷工匠增多,人們不但可以從中學習很多珍貴的制瓷技術,還可以在此技術成就的基礎上進行創新。實際上,制瓷技術理論化與制瓷技術的傳承和創新是相互影響的[9]。制瓷技術理論化為制瓷技術的傳承與創新奠定了理論基礎。制瓷技術的傳承與創新為制瓷技術理論化提供了技術支持。

3 小結

(1)《陶冶圖說》是我國制瓷技術理論化的第一部典籍,其制瓷技術理論化的主要特點包括:完整的制瓷技術理論化體系,制瓷技術理論化取舍有道,兼顧制瓷技術的傳承,采用準確的制瓷技術數據,突出制瓷技術的技巧性,初步涉及制瓷工藝原理等。

(2)《陶冶圖說》制瓷技術理論化的價值主要體現在:系統總結了我國清代前期的制瓷技術理論,客觀體現了我國清代前期制瓷的科技文明;有效促進了傳統工匠技術向科學技術的轉化,初步打破了傳統的制瓷技藝傳承方式。

1張茂林,吳軍明,李其江等.劉家門鈞窯瓷器胎釉成分的EDXRF分析.陶瓷學報.2009,30(4):411~418

2李其江,張茂林,吳軍明等.商周原始瓷器科技研究的現狀及展望.中國陶瓷,2012(1):13~17

3熊廖.中國古陶瓷古籍集成.上海:上海文化出版社,2006

4劉娟娟.《陶埏》制瓷技術理論化的特點.世紀橋,2010,(7):149~150

5余同元.中國傳統工匠的現代轉型.光明日報(理論版),2005-7-20

6趙宏.清唐英《陶冶圖說》中的工藝觀.景德鎮陶瓷,1999,9(4): 39~43

7張寧,張敏.乾隆皇帝與督陶官唐英.收藏家,2006,(8):65~70

8潘魯生.中國民間美術工藝學.南京:江蘇美術出版社,1992

9劉娟娟.明清景德鎮制瓷技術理論化研究.蘇州大學,2010