射頻識別(RFID)在列車運行控制系統中的應用初探

1.引言

列車運行控制系統(又稱信號系統)是城市軌道交通、國鐵、捷運系統的核心部分,控制列車安全行駛、保證列車運營間隔、執行列車自動防護。新技術的引進給列控系統帶來了革命,為提高列車運行速度和可靠性提供了有利的科學技術保障。

自動識別系統(Automatic Identification System,Auto ID)近年來在多種行業的物聯網應用領域都得到了快速的普及和推廣,根據使用的能量和數據傳輸方法,通常把非接觸的識別系統稱作射頻識別系統(Radio Frequency Identification,RFID)。超高頻RFID技術可以實現較遠的識別距離,天氣因素對識別效果的影響較小。同時,由于近幾年RFID技術的發展和應用范圍的擴大,RFID系統設備和電子標簽的成本都大幅下降,使RFID技術在列控系統中的應用成為可能。

2.RFID技術簡介

射頻識別(Radio Frequency Identification,RFID)技術,又稱電子標簽、無線射頻識別,是一種通信技術,可通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關數據,而無需識別系統與特定目標之間建立機械或光學接觸。實現人們對各類物體或設備(人員、物品)在不同狀態(移動、靜止或惡劣環境)下的自動識別和管理。

從信息傳遞的基本原理來說,射頻識別技術在低頻段基于變壓器耦合模型(初級與次級之間的能量傳遞及信號傳遞),在高頻段基于雷達探測目標的空間耦合模型(雷達發射電磁波信號碰到目標后攜帶目標信息返回雷達接收機)。1948年哈里斯托克曼發表的”利用反射功率的通信”奠定了射頻識別技術的理論基礎。

2.1 RFID系統的組成

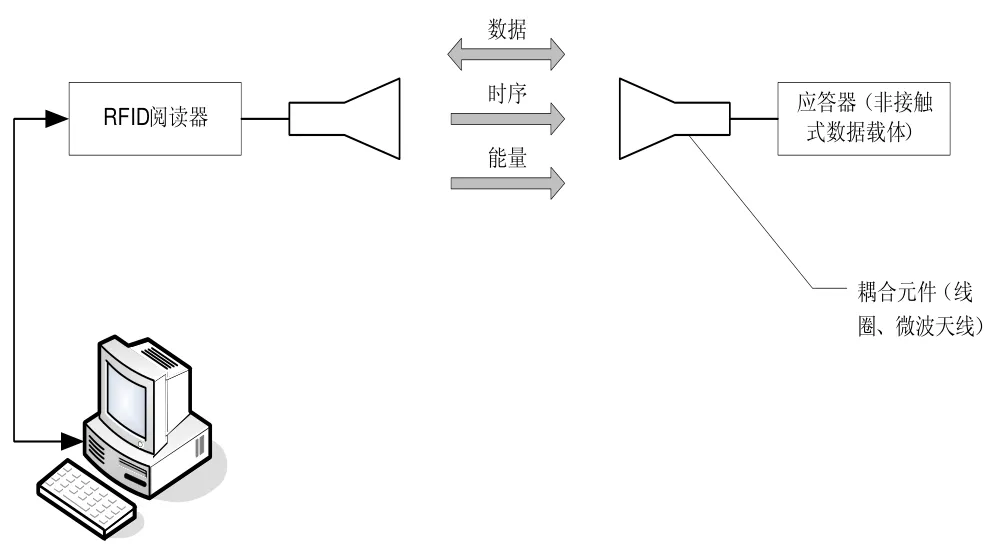

RFID系統一般由以下兩部分構成:(1)應答器:應答器應放置在要識別的物體上;

(2)閱讀器:閱讀器可以是讀或寫/讀裝置,取決于所使用的結構和技術。基本組成見圖1。

圖1 RFID系統基本組成

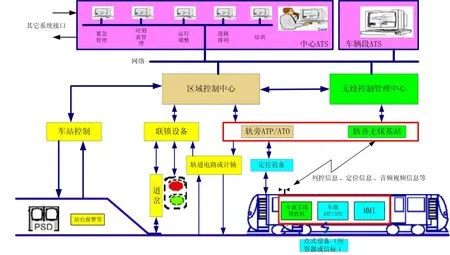

圖2 典型的列控系統結構

一臺典型的閱讀器包含有高頻模塊(發送器和接收器)、控制單元以及與應答器連接的耦合元件(線圈、微波天線)。此外,許多閱讀器還都有附加的接口(RS232、RS485等),以便將所獲得的數據進一步傳輸給另外的系統(個人計算機、機器人控制裝置等)。

應答器是射頻設別系統真正的數據載體。通常,應答器由耦合元件以及微電子芯片組成。在閱讀器的響應范圍之外,應答器處于無源狀態。通常,應答器沒有自己的供電電源(電池)。只是在閱讀器的響應范圍之內,應答器才是有源的。應答器工作所需的能量,如同時鐘脈沖和數據一樣,是通過耦合單元(非接觸式)傳輸給應答器的。

2.2 RFID基本工作原理

RFID是一種簡單的無線系統,只有兩個基本器件,該系統用于控制、檢測和跟蹤物體。系統由一個詢問器(或閱讀器)和若干應答器(或標簽)組成。標簽(Tag):由耦合元件及芯片組成,每個標簽具有唯一的電子編碼,附著在物體上以標識目標對象。

RFID技術的基本工作原理并不復雜:標簽進入磁場后,接收解讀器發出的射頻信號,憑借感應電流所獲得的能量發送出存儲在芯片中的產品信息(Passive Tag,無源標簽或被動標簽),或者主動發送某一頻率的信號(Active Tag,有源標簽或主動標簽);解讀器讀取信息并解碼后,送至中央信息系統進行有關數據處理。

一套完整的RFID系統,是由閱讀器(Reader)與電子標簽(TAG)也就是所謂的應答器(Transponder)及應用軟件系統三個部份所組成,其工作原理是閱讀器發射一特定頻率的無線電波能量給應答器,用以驅動應答器電路將內部的數據送出,此時閱讀器便依序接收解讀數據,送給應用程序做相應的處理。

以RFID卡片閱讀器及電子標簽之間的通訊及能量感應方式來看大致上可以分成,感應偶合(Inductive Coupling)及后向散射偶合(Backscatter Coupling)兩種,一般低頻的RFID大都采用第一種式,而較高頻大多采用第二種方式。

閱讀器根據使用的結構和技術不同可以是讀或讀/寫裝置,是RFID系統信息控制和處理中心。閱讀器通常由耦合模塊、收發模塊、控制模塊和接口單元組成。閱讀器和應答器之間一般采用半雙工通信方式進行信息交換,同時閱讀器通過耦合給無源應答器提供能量和時序。在實際應用中,可進一步通過以太網或WLAN等實現對物體識別信息的采集、處理及遠程傳送等管理功能。應答器是RFID系統的信息載體,目前應答器大多是由耦合原件(線圈、微波天線等)和微芯片組成無源單元。

圖3 電子標簽測速方案示意圖

圖4 RFID設備檢測原理圖

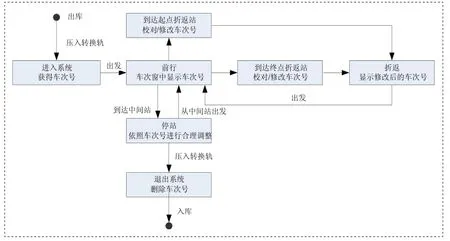

圖5 車次號變化示意圖

圖6 典型點式列控系統示意圖

3.RFID在列車運行控制系統中的應用

3.1 列車運行控制系統基本原理

列車運行控制系統是一種基于控制技術、通信技術、計算機技術及鐵路信號的行車指揮、控制及管理自動化系統。目前成熟的列控系統有:日本新干線ATC;法國TGV的TVM系統;德國LZB、TGMT;英國及瑞典的ATP;地鐵ATP系統;我國自主研發的列控系統有北京交大交控科技的LCF-300型移動閉塞系統及通號集團公司應用于客運專線的CTCS3級列控系統。

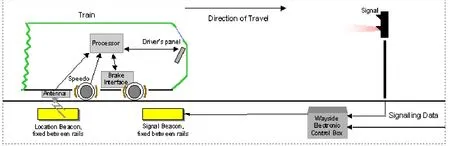

圖2顯示了典型的地鐵列控系統結構。

總體而言,列控系統包括由地面設備、車載設備及信息傳輸設備組成。地面設備包括:聯鎖設備、區域控制中心、及軌旁基礎設備(LEU、應答器等);車載設備包括車載ATP設備、車載ATO設備、人機顯示設備等;信息傳輸設備包括軌旁通信系統及車地通信系統等。

3.2 RFID在列控系統中的應用方式

3.2.1 測速定位的應用

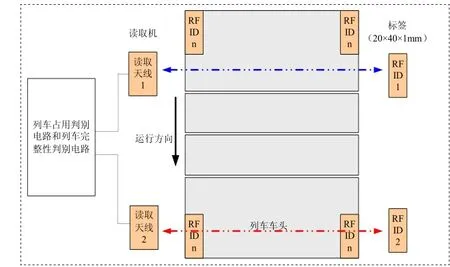

RFID測速的基本原理是利用車載閱讀器周期性讀取軌道上固定安裝的標簽,獲取標簽ID,根據標簽ID和車載存儲的數據,得到位置,同時結合讀取時間計算列車速度。

車載閱讀器在讀取標簽數據的同時也記錄讀取該標簽 的時間。當車載設備連續讀取兩個以上標簽時,即可以通過標簽之間的距離差和時間差計算列車的速度。

首先,在軌道上均勻安裝信標(即電子標簽),由于RFID具有唯一識別的特性和信標能夠存儲用戶數據的特點,每一個信標對應不同的編號同時存儲該標簽位于線路中的位置信息。

其次,在車載設備中按照信標的編號存儲每一個信標處于線路中的位置。在列車上安裝讀寫器和天線。

當列車在軌道上運行時,讀寫器會讀取到軌道上的信標,并且能夠在車載的數據中查找出這些標簽對應的線路位置,如圖3所示。

設T1時刻列車讀取到標簽A1,其在電子地圖中的位置為S1;T2時刻列車讀取到標簽A2,其在電子地圖中的位置為S2,則列車在T2-T1時間內的平均速度為:

V=(S2-S1)/(T2-T1)

如果信標鋪設的間距足夠小以及讀寫器讀取信標所花費的時間足夠短,即可認為上述速度及為列車的實時速度。

3.2.2 列車占用檢測的應用

電子標簽RFID方案原理是基于列車通過檢測點時阻斷標簽讀取機讀取無源標簽信息的方式,類似于紅外線阻斷原理。因電子標簽采用無線通信方式,一般的障礙物如樹葉、行人等無法阻斷設備之間的通信,因此不會對系統造成干擾,故可用性較高,如圖4所示。

3.2.3 車次號追蹤的應用

車次號是ATS系統中用于識別在線運行列車的標識符,是列車進路自動排列的基礎,是列車運行自動調整和實際運行圖自動生成的重要條件,是調度命令實現的前提,是ATS系統的關鍵信息,也是實現城市軌道交通運輸管理和指揮真正現代化和智能化的基礎和有力保障。正常運行的列車都與1個車次號相關聯,ATS系統根據車次號對全線列車進行自動控制及管理列車從車輛段出發經過轉換軌獲得車次號,如果它是計劃列車則按計劃運行圖自動分配一個車次號,如果是臨時加車或計劃運行圖中沒有的車輛,則賦予它一個非計劃車次號。列車到站時,車次號會在對應車次窗內顯示;ATS時刻表比較模塊計算出早晚點偏差,將調整計劃發送給車載ATO,控制列車出站時間和站間運行時間;當車站倒計時為零且進路己排列時,出站信號機亮綠燈,指示列車出站。列車到達折返站時,ATS按運行情況校對并修改車次號,使全線列車按計劃運行圖運行,車次號的變化過程如下圖5所示。

車組號是唯一的,每列車都不同。車次號、車組號、目的地號等構成了ATS使用的列車識別號。因此可以將車組號寫入列車上的RFID。

3.2.4 在點式列控系統中的應用

在傳統的點式列控系統中,通常采用應答器進行控制信息的傳輸,應答器傳送的信息主要包括兩部分:應答器的位置及與此應答器相關的信號機狀態,另有一些鏈接信息等,可以組合不同的包構成復雜的控制命令,實現點式信息傳輸下的列車控制。

RFID在點式列控系統中的應用可以有如下方式:

利用無源RFID作為絕對定位信息載體;

利用有源RFID作為移動授權(信號機狀態)的信息載體。

在傳統的點式列控系統中,應答器是SIL4級安全設備,這是因為其承擔傳送安全信息的職責,若信號機狀態等安全信息傳輸錯誤,將可能造成列車脫軌或沖撞的風險。RFID很難進行歐標SIL4的安全認證,因此其應用方式應成為提高安全性的主要手段,例如多個RFID構成一組,進行定位信息的傳輸,可以增強接收的可靠性,提高安全性;利用有源RFID進行移動授權傳輸時,也可以使用RFID組進行移動授權傳輸,例如只有所有的RFID傳送綠燈信息,才認為信號機是綠燈等。

典型點式列控系統示意圖見圖6。

4.總結

基于列控系統本身的高可靠性和安全-故障原則,RFID系統不可能作為主要的列控技術解決方案,如果一定要做,成本會大幅上升,系統實現也會變得更加復雜。但在安全性較低的子系統或環節,完全可以采用RFID技術,以提高該子系統的可適用性和易維護性。隨著物聯網技術的發展,無線網絡技術的完善,RFID技術將會在車載單元之間的互相通信、有限空間內的列車自動識別、以及列車防撞系統中得到更廣泛的應用。

[1]吳曉峰,陳大才譯.Klaus Finkenzeller.射頻識別(RFID)技術(第三版)[M].北京:電子工業出版社,2006.

[2]中華人民共和國建設部.GB 50490-2009.城市軌道交通技術規范[S].2009.