粗魯,但是正直

高競佳

1986年9月2日,美國哥倫比業電視臺傳奇主持人邁克·華萊士完成了工作歷程中又—次偉人的接觸——采訪當時的中國國家領導人鄧小平。

那天上午10時,鄧小平特意換上了一套嶄新的中山裝,腳穿—雙锃亮的黑皮鞋,邁著穩健的步伐來到了中南海紫光閣。

早早在此等候的華萊士迎上前去。鄧小平同他握了握手,兩人就一起走向座位。華萊士一邊走,—邊高興地對鄧小平說:“我把今天同您的交談看成是—次非常難得的機會。因為像您這樣的人物,我們記者不太容易得到專訪的機會。”

確實如此,那是鄧小平第一次也是惟一一次接受西方電視媒體專訪,鄧小平對華萊士提出的20多個問題一一作了解答。如今回頭看,當年鄧小平對于中美關系、中蘇關系、臺灣問題、中國的經濟和政治改革以及對干部退休制度等問題的看法和預測,都已成為現實。

華萊士問鄧小平,他離開后的中國會怎樣,是否會回到過去的狀況?鄧小平回答:“肯定不會。”2004年,在紀念鄧小平100周年誕辰時,華萊士說,歷史證明了鄧小平的回答。

把里根問成結巴

在美國有一句流傳已久的話:“哪里有新聞,哪里就有華萊士。”在將近60年的新聞歲月中,華萊士出訪過無數個國家,與多國領導人進行過智慧的交鋒,他犀利睿智的提問,令見過很多世面的領導人也不得不提高警惕,生怕落入他設置的“圈套”。

例如,里根在競選總統時經常回避他的種族主義傾向,華萊士早就盯上了這個問題,只是苦于沒有機會。一次,里根談話時無意中提到了他的競選班子,華萊士立即抓住機會開始發問:“里根先生,你的競選班子里有多少黑人職員?”里根回答:“我不能老實地告訴你。”

華萊士說:“這句話本身就能說明問題。”里根著急地說:“不對,因為我不能告訴你有多少職員,我們有……”

華萊士打斷他的話:“你應該說清楚是白人還是黑人!”里根說:“哦,對,我的意思是我們有、我們有……”

華萊士接過話頭說:“我指的是競選班子里的高級黑人職員。”里根支支吾吾:“我們怎么來談這件事……”

華萊士再次打斷里根:“很明顯,你的競選班子里沒有黑人。”里根結結巴巴地說:“不,我不這樣認為,我的意思是不能……不能同意你說的。”

里根結結巴巴的回答和惶恐的神情,早已被收看華萊士節目的觀眾們盡收眼底。有不少媒體稱里根原本是演員出身的政客、作秀的高手,但只要遇上華萊士這樣窮追猛打、毫不退讓的勇敢記者,再好的演員也要露出真實面目。

邁克·華萊士和《60分鐘》

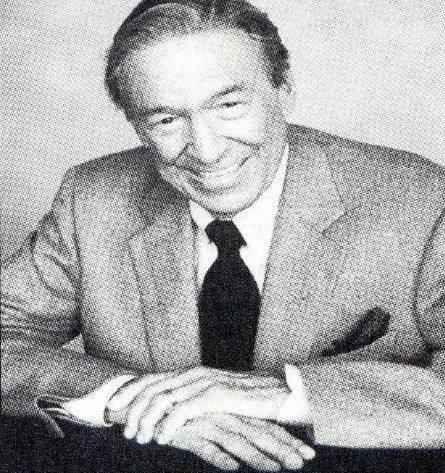

邁克·華萊士1918年出生于美國的一個俄裔猶太人家庭,后來以優異的成績考入密歇根大學,開始與新聞結下不解之緣。

大學畢業后,他受聘于芝加哥一家電臺,成了當地廣播界的寵兒。當時剛滿23歲的他,以出眾的口才一夜之間變成了“風城”最受歡迎的表演者。二戰爆發后,愛國的華萊士毅然放棄了蒸蒸日上的事業,前往太平洋戰區,當了兩年半的海軍軍官。

1951年,華萊士遷居紐約,輾轉于哥倫比亞廣播公司和紐約第五頻道之間,創辦并主持了《邁克·華萊士追擊》《60分鐘》等震撼美國的新聞節目,以追求新聞的真實性、實踐追蹤式報道和揭露社會問題的深刻性而聞名,在世界傳媒領域被譽為“新聞怪杰”。

華萊士一直努力工作到88歲才退休,他把所有的熱忱都奉獻給了新聞事業。他獲得的世界級新聞大獎和各種榮譽不計其數:他曾獲得過19項“艾美獎”、3項哥倫比亞大學“阿弗萊德·杜邦獎”、3項“喬治·佛斯特·皮博迪獎”和其他一些重要獎項,CBS甚至在1990年為他專門制作了一個小時的特別節目,回顧他40多年的新聞生涯。芝加哥廣播通訊博物館也為他對廣播電視業的終身貢獻而給予褒獎。

《60分鐘》在美國電視界具有舉足輕重的地位,它開創了“電視新聞雜志”這一全新的新聞體裁,主持人兼具記者的角色,深度解讀重要的時事和社會新聞。這種體裁出現之后,迅速被世界各地的電視臺模仿。

成功源于提問而非答案

華萊士的噩夢始于1981年。那年,他制作了一期后來給他帶來巨大麻煩的紀錄片《沒有算在內的敵人:越南的欺騙》。在該檔節目中,華萊士以—貫的作風,逼問參加越戰的美國將軍韋斯特摩蘭是否因為謊報軍情,導致美軍在越戰的泥沼中越陷越深。節目播出后,韋斯特摩蘭以誹謗罪將華萊士和哥倫比亞集團告上法庭。官司打了4個月,最后哥倫比亞集團道歉,韋斯特摩蘭也放棄了12億美元的賠償要求。

那年秋天,華萊士幾乎每天都必須列席法庭,坐在被告的位置上,聽著自己和同事不斷地被叫做“說謊者”“造假者”甚至“叛徒”,這對他來說是一種毀滅性的折磨。經過一段時間的調整,華萊士終于走出了陰影,繼續舉起話筒向自己追求的新聞事業進發。

2006年7月接受《紐約時報》采訪時,華萊士稱,我們生活在一個“當你們忘記燈光、攝像機或其他一切的時候,你們就可以互相交談”的時代。華萊士就創造了一個充滿這種時刻的電視新聞網絡。他的成功經常源于他提出的問題,而非他獲得的答案。他曾斷言尼克松總統的助手在水門事件中作偽證;在1976年報道醫療補助欺詐案時,他曾開辦假診所搜集證據。

華萊士對待新聞的真誠,使多數美國人向他投來欽佩的目光。他以自己一貫堅持的態度對新聞和觀眾負責,因此,他的人格魅力不僅使觀眾傾倒,就連美國總統也不敢小覷他。水門事件中,尼克松為了重振聲威,特意邀請邁克·華萊士負責他的新聞發布會,但是特立獨行、堅持自我的華萊士毅然拒絕了總統的邀請,這也體現了他一貫的態度和風格。

作為—個讓很多領袖無法拒絕的記者,特立獨行、備受爭議的邁克·華萊士,用他的銳利與深邃、磨難與坎坷,演繹著無數的新聞傳奇。