“紀(jì)實攝影也是‘人學(xué)’”

王福春 王詩戈 張惠賓 李德林

“我對鐵路的感情很早就開始了,不是我拍了鐵路才對鐵路有感情。”

王詩戈:你在以前的訪談中說過自己有一種鐵路情結(jié),在我的理解中,情結(jié)往往扎根于童年或少年時期,你的鐵路情結(jié)是否也跟童年經(jīng)歷有關(guān)?

王福春:我對鐵路的感情來源于我哥哥在鐵路上工作,我從小就接觸鐵路。父母因病去世得早,哥哥嫂子把我養(yǎng)大。小學(xué)畢業(yè)時,我隨哥哥一家搬到火車站附近,天天看火車跑、聽火車叫。那時家里條件不好,我經(jīng)常到機務(wù)段撿煤核兒,拿面袋子扒火車到外站撿糧食。1962年我初中畢業(yè),哥哥逼我考中專,他說你只有上學(xué)一個出路。他到鐵路學(xué)校幫我報名,1963年我考進綏化鐵路機車司機學(xué)校,學(xué)習(xí)車輛專業(yè)。

王詩戈:初中那會兒你對火車是什么印象,什么感覺?

王福春:火車是個龐然大物,開火車是“離地三尺活神仙”,氣門一拉,汽笛一響,伴著吞云吐霧的蒸汽機車在大地上奔跑,威武神氣,氣壯山河。

王詩戈:對一個孩子來說,在鐵路邊撿煤核兒、撿糧食是很辛苦、很危險的事情,但在你的影像中,卻難得一見辛酸的場景。

王福春:我扒車是坐拉木頭的貨車去的,如果突然停車,木頭一竄就可能把人撞死。但我們一幫小伙伴都愛這樣玩兒,感覺在車上特別有意思,可以看流動風(fēng)景,可以跳車抓車,有點像鐵道游擊隊的感覺。我沒拿相機之前,在鐵路車輛段工作時就畫鐵路,畫機車,畫列車好人好事,所以我對鐵路的感情很早就開始了,不是我拍了鐵路才對鐵路有感情。

“最好的選題是你生在哪兒拍哪兒,干什么拍什么。這是最容易的,也是最難的。”

王詩戈:你的創(chuàng)作在兩個方向上展開,火車和黑土地,它們有一個交叉點—家庭,我從這兩類照片中都讀到了家的感覺,那么家庭在你童年時期扮演了什么角色,對你有什么影響?

王福春:這兩個選題一個是我的職場鐵路,我拍了鐵軌上的蒸汽機車和車廂里的人;一個是生我養(yǎng)我的家鄉(xiāng)黑土地,我拍了家鄉(xiāng)的父老、兄弟姐妹。我跟很多人講,最好的選題是你生在哪兒拍哪兒,干什么拍什么。這是最容易的,也是最難的。

我從小跟哥嫂一起生活,長兄為父,老嫂為母。雖然家庭很不幸,但我跟哥嫂的5個孩子一起長大,跟光腚娃娃們一起玩,下河洗澡、抓魚、抓蛤蟆、掏鳥窩,在大地里奔跑,無拘無束。現(xiàn)在回憶起來,那段童年的記憶最美好。

王詩戈:這樣的生活持續(xù)到什么時候?

王福春:一直持續(xù)到1963年我上中專。1965年我還在學(xué)校讀書就應(yīng)征入伍,到部隊當(dāng)兵,在電影組放電影,畫幻燈,文革時畫毛主席像、寫毛主席語錄,這5年部隊生活鍛煉了我。后來部隊堅持留我,我不想在部隊干,1970年復(fù)員被分配到三棵樹車輛段,當(dāng)了幾年工人,后來調(diào)到工會當(dāng)干事,主要是寫寫畫畫搞宣傳。

王詩戈:你在以前的訪談中提到過對城市生活的某種不滿,比如人與人之間關(guān)系的緊張、冷漠。而你在《火車上的中國人》和《黑土地》系列中呈現(xiàn)出來的人際關(guān)系是非常熱烈甚至是濃烈的,這也是兩個系列的一個共同點。請你回想一下童年時期你感受到的是怎樣一種人際關(guān)系?

王福春:那時我家在綏化城外農(nóng)村,大家相處很融洽。現(xiàn)在相反,鄰居之間都不太來往,沒有那種松散的生活狀態(tài)。

火車也是這樣,早期大家坐火車,四個人坐在一起,互相不認(rèn)識,問你是哪來的?他是哪來的?不到一分鐘馬上就成為朋友,有煙一起抽,有酒一起喝,然后打撲克、下棋,非常親熱。但現(xiàn)在動車、高鐵上的人際關(guān)系冷漠多了,都是自己玩自己的,陌生人之間基本沒交流,這是社會發(fā)展的結(jié)果。

王詩戈:你有一張照片是一個小女孩靠在車門上睡著了,你說當(dāng)時你有5分鐘不忍心按下快門,你描述這張照片用的詞有“苦難的童年”、“不幸的童年”。剛才談到你的家庭是不幸的,但你的童年是快樂的。這樣一種童年的感受對你后來的創(chuàng)作和影像的呈現(xiàn)方式有什么影響?

王福春:苦難的經(jīng)歷是我人生的財富。我的童年很不幸,長大成人的過程中得到了兄嫂和很多人的幫助,所以我有一種感恩之心,我能在攝影道路上一直走到今天,就是對兄嫂和幫助過我的人的回報。我會把這種情感融進對生活的觀察、體驗中,特別是在拍那個小女孩時,我五六分鐘按不下快門,為什么?攝影師也是有良心的,她滿身汗泥,光著膀子站著睡著了,但在那個環(huán)境下我不能給她讓座,幫不了她,心里特別難受,我是在很無奈的情況下按的快門,那一瞬間我的心被刺痛了,我想起了自己的童年。人是感情動物,沒有感情拍不出好照片。

“紀(jì)實攝影如果不拍人就沒什么意義了。”

王詩戈:你在央視《時光》節(jié)目中說過這樣一句話,當(dāng)初編畫冊、挑照片時,對于70年代那部分照片,“原先沒有看好,覺得和我格格不入”, 70年代你拍了哪些照片?為什么感覺格格不入?

王福春:那些照片都是宣傳圖片,多數(shù)是120相機拍的方片,扶老攜幼、端茶倒水,太過模式化、公式化,和后來135機機自由抓拍的片子形式、風(fēng)格完全不一樣。我編畫冊時選的都是80年代后期和90年代拍的片子,但后來回頭看,我覺得那部分影像也很精彩,不管拍得好與不好,它都是那個時代的符號和縮影,它記錄了當(dāng)時的歷史,是有價值的。

張惠賓:布勒松說過,場景不可能像膠卷一樣再卷回去。生活是不可逆轉(zhuǎn)的,你按下快門,那個瞬間就過去了。近幾十年鐵路的發(fā)展對中國人而言就是一部轟轟隆隆疾馳而過的歷史,這個階段已經(jīng)過去了,但它在人的心里留下了深深的痕跡,而你通過影像把這段歷史記錄下來,這是很值得慶幸的事情。你是在什么時候完成由宣傳攝影到個人攝影的轉(zhuǎn)變?是有意識的還是不自覺的?

王福春:那時我拍模式化、唯美的東西比較多,基本都是擺拍。偶爾拍到幾張原生態(tài)的、純記錄的片子覺得很好玩。真正有意識的轉(zhuǎn)變是80年代初看了久保田博二在哈爾濱的展覽,都是穿解放服、戴解放帽的包鋼工人,上萬人騎自行車上班,腳前腳后在那抽煙,非常自然,一點兒擺的痕跡都沒有。展覽的片子放到一兩米大,特別刺眼,特別震撼。我一下子受刺激了,對這種自然記錄的片子很感興趣,就慢慢嘗試這種抓拍。去年在“中國攝影家2011響沙灣迎春國際攝影周”上我見到了久保田博二先生,談起這件事,還是很感激他對我的影響。

張惠賓:久保田博二的作品凸顯了瑪格南圖片社的攝影理念—關(guān)心人類。后來你在一篇文章里也說過“攝影是‘人學(xué)”,這是不是你思想上的一次轉(zhuǎn)變?

王福春:我在哈師大學(xué)習(xí)時,中文老師上文學(xué)課第一句話就說文學(xué)是“人學(xué)”,我覺得紀(jì)實攝影也是“人學(xué)”,紀(jì)實攝影如果不拍人就沒什么意義了。后來我又受布勒松和薩爾加多的影響,我認(rèn)同布勒松“決定性瞬間”的說法,攝影就是發(fā)現(xiàn)瞬間美的藝術(shù)。

張惠賓:這個觀點是在哪個階段形成的?

王福春:拍《火車上的中國人》之后逐漸明確的,當(dāng)時還是認(rèn)為攝影是創(chuàng)作,后來我覺得攝影就是發(fā)現(xiàn)瞬間美的藝術(shù),是純拿來主義。不像畫家用筆作畫,那叫創(chuàng)作。但為什么你拍的片子和別人不同?因為你的經(jīng)歷不同,對生活的感受不同,拍的東西自然不同。正像李少白說的:拍別人看不見的,這就是發(fā)現(xiàn)。

張惠賓:在《武漢—長沙 1995年》那幅作品中,能看到布勒松“決定性瞬間”對你的影響,你個人如何看待?

王福春:布勒松對我的影響就是捕捉瞬間。當(dāng)時我舉起相機,那個人是躺著的,等我拍完以后他就起來了,那個瞬間就過去了。還有薩爾加多,他的畫面有一種美感和神圣感,從畫面構(gòu)成到情感表達(dá)都很到位。這兩個人對我影響很大,瞬間也好、內(nèi)容也好、思想也好,最重要的還是畫面的美感。紀(jì)實攝影講究內(nèi)容第一,形式為內(nèi)容服務(wù),但影像還是要有一種美的感覺,就是看著舒服、到位。

“不可能交流,一交流那個瞬間就沒了。”

王詩戈:你有一張關(guān)于劉少奇的照片。背景是國旗降半旗,前景是一堆人圍著電視在看。我記得你說你是后來整理照片時才發(fā)現(xiàn)降了半旗,當(dāng)時只是想拍前面這些人。在我看來,這張照片在你的影像系統(tǒng)中具有象征意義:政治意識形態(tài)很多時候只是一個背景,有時甚至感覺不到它的存在,雖然從理論上講它始終是在那里的。

王福春:我的早期作品有政治宣傳的一面,但我只是業(yè)余攝影,我拍的都是單位職工生活,沒什么大事件。剛才你說的照片是1980年5月17日為劉少奇平反,我們單位的職工露天拉著篷布看黑白電視,兩邊是老火車車廂。我拿海鷗相機拍的,那時都用手端著相機,不知道用三腳架,人全拍虛了,沖冼時還跑光,效果不好,但那個場景太難得了。

王詩戈:那個時候你的職務(wù)是什么?有沒有政治上的任務(wù)?

王福春:我是工會干事,負(fù)責(zé)單位的宣傳,拍各種會議,民兵訓(xùn)練,技術(shù)練兵等等。1984年我正式調(diào)到鐵路局科研所,當(dāng)了攝影師,我們單位研究鐵路新產(chǎn)品,我就拍產(chǎn)品廣告。我用一部分精力就能完成工作,其它時間拍個人的東西,單位對我也開綠燈,只要不影響工作,去哪兒都行,給我的設(shè)備也是當(dāng)時最好的,如哈蘇500C/W、尼康F3、幸福450彩色放大機等。

王詩戈:也就是說到了科研所之后,你主要進行自由拍攝,但《火車上的中國人》畫冊里,大多數(shù)照片都是90年代拍攝的,我想知道80年代你拍的火車這部分影像的情況。

王福春:80年代拍的都是老車廂,畫冊里有一些,但不多,因為我滿意的片子不多。首先是思想意識上的問題,沒有把握好該拍什么不該拍什么;其次相機不行,加上列車晃動、弱光,沖洗出來的效果不好,大部分是虛的。

王詩戈:有沒有哪個特別好的場景由于種種原因當(dāng)時沒拍下來?

王福春:我最遺憾的一個鏡頭,就是乘客在火車上生孩子。80年代初我碰到過一次,當(dāng)時去拍,人家不讓男同志看,我也不好意思,沒拍成。現(xiàn)在如果遇到肯定會想辦法拍下來,那應(yīng)該是我《火車上的中國人》生命旅途的開篇。

王詩戈:那部分影像和后來相比,風(fēng)格上有什么不同?

王福春:首先有點膚淺,看表面陽光的東西多一些,對生活的觀察沒有達(dá)到后期的深度;其次雖然有意識拍一些真實場景,但看到吸毒的、犯法的,心砰砰跳,手發(fā)抖,不敢拍。

張惠賓:你拍之前會跟他們交流嗎?有沒有你拍了人家不愿意的?

王福春:沒交流,我覺得紀(jì)實攝影不可能交流,一交流那個瞬間就沒了,必須先拍下來再說。八九十年代,中國人的心理狀態(tài)好一點,防范意識不算太強,但也遇到過搶相機、扯膠卷的。有一次拍兩個年輕人,摟著躺在一個臥鋪,看見我拍就搶相機,把徠卡的相機帶都拽折了。今年年初我回哈爾濱,在臥鋪車上拍一個女人一只手拷在列車茶幾下面,我很隱蔽地拍,拍完就走了,當(dāng)我回來路過這節(jié)車廂,被女警察攔住,抓著我不放,非要找車長,后來我靈機一動,趁她不注意,趕緊把相機的卡換下來,然后給她看,我說沒拍,這樣就拉倒了。進入新世紀(jì),人們的防范意識強了,相機大一點都不行,我形容自己是職業(yè)“小偷”。一般我不說我是專業(yè)攝影師,我說我是一個退休老頭隨便玩玩,笑一笑就全化解了。

張惠賓:這涉及到攝影的侵略性問題,你現(xiàn)在傳播的影像應(yīng)該是經(jīng)過你過濾的,有沒有拍攝對象接受不了的東西?

王福春:畫冊里的照片都是我挑選的比較中性的影像。有一些像乘客扒車窗等不文明的照片沒拿出來,害怕說我宣傳鐵路落后。本來我打算2000年出畫冊,迫于肖像權(quán)問題一直沒出,2001年硬著頭皮出了,到現(xiàn)在還沒人找我。但這個問題越往后越明顯,因為東西積累多了,影響大了,總有一天他們會找我。我后來咨詢過肖像權(quán)問題,它有一個商業(yè)和非商業(yè)的界限,但畫冊和展覽你說它是不是商業(yè)行為啊?說不清楚。

王詩戈:前兩天我問一個律師,現(xiàn)在出書、出畫冊都算商業(yè)行為,因為作者是有稿費的,辦展覽作品標(biāo)了價可以賣,它就是商業(yè)性質(zhì)。

張惠賓:影友通常認(rèn)為你之所以拍攝鐵路這么成功是因為鐵路工作者的身份,任何事物都有兩面性,一方面你肯定“沾光”了,但這個身份有沒有不方便的一面?

王福春:我是鐵路職工,借鐵路的光,有一張免票。但真正拍片子還得靠自己的攝影意識,自已選題,去現(xiàn)場感受那種苦與樂,感受到了才能拍到。我上火車一亮證件,列車長就給我臥鋪,有時還享受軟臥,到點兒叫你去餐車用餐,但我一到車廂里轉(zhuǎn)悠他就不高興,他會跟著我,看似關(guān)心,其實就是監(jiān)督我,那我什么也拍不了。后來逼到什么程度?我背著攝影包下這趟車又上那趟車,再后來我上車就不告訴車長了,躲著他們拍。

張惠賓:這體現(xiàn)了你的“求和”能力,在拍片很困難的情況下靈活應(yīng)對,笑一笑,聊幾句天,就把跟拍攝對象的矛盾、跟列車長的矛盾一一化解,這就是本事。沒有這種與人“和”的能力,很多片子是很難完成的。

王福春:我的性格相對謙和、包容,一般我不樹敵、不裝牛,我不做對不起別人的事情,因為我的出身在那擺著,我是從小低著頭在屋檐下長大的。

王詩戈:1987年你去拍大興安嶺火災(zāi),是工作任務(wù)還是你自己去的?

王福春:那時我在科研所,從電視上看到大興安嶺著火,想去拍,但領(lǐng)導(dǎo)不讓,我就自己偷偷去了,去了四天四夜,拍了很多片子,有40多卷,黑白、彩色都有,只發(fā)了幾張新聞片,更多的還沒發(fā)表。

王詩戈:你第一次拍這種苦難的場景會不會不適應(yīng)?

王福春:他們的家燒沒了,要投奔親屬,我在車廂里看他們哭著、叫著,像逃荒的難民似的,心里很難受。我去的時候帶了件新軍大衣,我老伴兒說,你看誰困難給誰吧!有一對年輕夫婦在大火頭一天生了孩子,第二天發(fā)生火災(zāi),什么都沒搶出來,只把孩子抱出來了,我看了以后就找車長,給他們送荷包蛋、面條,把軍大衣也給他們了。

王詩戈:希望能早日看到這部分影像,我覺得你有一個攝影記者的敏感性。你是怎么界定攝影師和攝影記者的區(qū)別的?

王福春:我本身不是記者,但我具備記者對新聞的敏感性,我一生中有三次當(dāng)記者的機會,陰差陽錯沒當(dāng)上。也許這是好事,我可以不受任何限制,拍自己喜歡的、感興趣的。假如我是攝影記者,我的思想、行動是主編的,人家讓我拍什么就得拍什么,自由度不大。

張惠賓:你從一個宣傳干部轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂蓴z影師,這個跨越完成得非常好,但后來你拍高鐵,把中國當(dāng)代的鐵路發(fā)展史融進攝影,其實這還是一個宣傳思路,有些急于讓觀者接受中國鐵路近幾十年發(fā)展進步的理念。但我非常認(rèn)同你剛才說的,你的照片是生活化的,大而厚,大于宣傳,厚如生活本身。紀(jì)錄類照片很強大,它一旦定型、定性之后很頑固,誰想去扭曲它、改變它,會顯得很可笑,影像造假,敗下來的都是人。

現(xiàn)在回頭看,你在一個很大的維度上完成了對火車上的中國人這30多年的記錄,不是記錄中國鐵路的變化,而是記錄中國人的變化,你的標(biāo)題是《火車上的中國人》,落腳點在人上,是在一個特定空間里變化著的人。你展示的是人的生存狀態(tài)、精神狀態(tài)和人性的變化。你后來還拍了大興安嶺火災(zāi)、《東北人》、《地鐵里的中國人》以及日常生活中的人,這就說明不管走到哪,你更關(guān)注的是人。中國最大的變化還是人的變化,你的影像印證了這一點。

“沒有思想的作品,如同塑料花,雖美而不香,因為它沒有生命。”

張惠賓:李振盛在給你《東北人》畫冊寫的序言里提到你當(dāng)年是以“搞美術(shù)宣傳為主,兼搞攝影”,是這樣嗎?

王福春:對,那時我不太喜歡攝影,覺得畫畫好。1977年我們單位評勞模,工會主席說你給勞模拍照片吧!我就借了一臺海鷗相機給他們拍。從那一拍就再沒扔下,是一臺海鷗相機起飛,一直飛到今天。

張惠賓:你怎么看待美術(shù)和攝影的異同?

王福春:最初我覺得美術(shù)是藝術(shù),而攝影的藝術(shù)含金量不夠,但接觸攝影后我發(fā)現(xiàn)攝影來得快,立竿見影,我一年能拍好多照片,拍風(fēng)光、拍人。畫畫比較慢,一年頂多畫三四張,參加展覽太費勁。我是用美術(shù)的思維、意識去觀察,用攝影去表現(xiàn)。

張惠賓:由美術(shù)進入攝影,這在中國也算較普遍的現(xiàn)象。你有沒有拍過風(fēng)花雪月的影像?

王福春:我和大多數(shù)影友一樣,拍風(fēng)花雪月起步,我還拍東北虎,是打沙龍走出來的。雪鄉(xiāng)我拍了十多年,癡迷到一定程度,那些年春節(jié)都在雪鄉(xiāng)過。后來很多人看我拍的雪鄉(xiāng),覺得很美,都說要去看一看。雪鄉(xiāng)最早是由我拍攝而推動開發(fā)出來的。

張惠賓:實際上風(fēng)光攝影確實能在一定程度上讓人們看到一個地方的美,推動當(dāng)?shù)芈糜问聵I(yè)的發(fā)展。去年《中國攝影家》在河南云臺山舉辦的“2011攝影與旅游·云臺山國際高端論壇”就是探討“旅游”與“攝影”的關(guān)系。我們發(fā)現(xiàn),一個著名景區(qū)通常都與一個或幾個攝影家有著密切聯(lián)系。甚至可以說,許多景區(qū)的開發(fā)推介,都與攝影密不可分。《中國攝影家》“人與山”欄目正揭示與證實著這種關(guān)系的存在。

王福春:拍雪鄉(xiāng)這些年我也拍人,最后放棄風(fēng)光和東北虎,重點拍人,人最有感情,最具故事性。

張惠賓:這就和你的“攝影是‘人學(xué)”的觀點接起來了,然后你就跨過來了?

王福春:對。再后來我形容紀(jì)實攝影是什么?是一種報告文學(xué),既真實又有美感,讓人看了以后不是純記錄的感覺,還有藝術(shù)元素在里面。

張惠賓:你的紀(jì)實攝影作品有一個特點,就是文學(xué)性強。

王福春:我上學(xué)的時候只有語文和美術(shù)學(xué)得好,但我沒怎么在文學(xué)上下功夫,我把精力都放在美術(shù)上,后來把精力又轉(zhuǎn)到攝影上。

張惠賓:你曾經(jīng)說過“攝影,尤其紀(jì)實攝影的本質(zhì)是真實”。該如何理解這句話?

王福春:真實是紀(jì)實攝影的生命,必須保持原汁原味原生態(tài),不進行任何修飾、粉飾。揭示問題要深刻,要如冷幽默、黑色幽默般更具辛辣味。幽默是種智慧,讓人笑的同時引發(fā)對人生哲理的思考。

王詩戈:我用四個字概括一下我看你的照片最強烈的感受——溫情、幽默。這兩者往往結(jié)合在一起,即便當(dāng)你表現(xiàn)現(xiàn)代人的生活壓力時,你也用打哈欠這種幽默的方式。還有那個截肢的人,在臥鋪車廂床鋪前放一條假腿,我的第一反應(yīng)是會心一笑。還有一張照片,我特別喜歡,是典型的王氏風(fēng)格的影像:右邊廁所墻上寫了一個“男”字,左邊一個婦女手舉著吊瓶。這種溫情與幽默在中國攝影界是很稀缺的。事實上不單是攝影,溫情與幽默在整個中國文學(xué)與藝術(shù)中并沒有發(fā)育起來。學(xué)者摩羅說他讀中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)時感受到更多的是冷硬與荒寒,而在讀飽受苦難的俄羅斯作家的作品時,卻經(jīng)常體會到溫暖人心的力量。這是個值得反思的文化問題。中國攝影人總是習(xí)慣于表現(xiàn)苦難。我想知道你的幽默感來源于哪里?

王福春:幽默攝影講究巧合對比,以奇生趣,以趣生情,以情動人。首先跟我早年畫漫畫有關(guān),這么多年我一直訂閱《諷刺與幽默》、《漫畫畫報》等報刊,我會把漫畫元素融進攝影作品中。其次和我的生活閱歷有關(guān),我這個年齡好的壞的都經(jīng)歷了,包括文革前后的反差,對生活的感受比較深刻,但我采取正話反說、旁敲側(cè)擊的方式表達(dá),嚴(yán)肅的主題,幽默化處理。最后看修養(yǎng),攝影家拼的不是長槍短炮,是鏡頭后面的頭腦,攝影家必須有文學(xué)家的思想、哲學(xué)家的思辨、藝術(shù)家的浪漫、漫畫家的幽默,才能拍出生活化、趣味化,情理之中意料之外的佳作。

張惠賓:看你的照片總讓我想起羅蘭·巴特提出的影像的“意趣”和“刺點”概念,他的“意趣”和你說的趣味性應(yīng)該有些接近,盡管你面對的題材沉重,甚至有荒謬的一面,但你抓取了很多有“意趣”的東西;同時你的影像還有“刺點”,在幽默之外能夠刺中觀者,這一點和生活的沉重有關(guān),也與你的選擇有關(guān),像剛才提到的靠著車門睡著的小女孩,還有婦女抱著孩子、高僧號脈等,你和他們的眼神對視時是怎樣一種感受?

王福春:生活充滿著幽默,同樣存在著傷感。那些犀利的目光像匕首一樣可以穿透心靈。自己不被刺激、不被感動,你的作品還能感染人嗎?還會引起共鳴嗎?我很注意拍攝的“點”,這個“點”就是作品的意境,包括佛家明亮的眼睛、男女授受不親、中國傳統(tǒng)禮教等等。高僧號脈是我最難得的一張片子,戴著手套給女士號脈,你在其他地方看不到,恰恰在火車上發(fā)生了。所以我在火車上能捕捉到很多難得一見的瞬間。現(xiàn)在只要有機會我還是選擇坐火車,2010年我有20幾架次飛機改坐火車,我對火車這個情感很難割舍。

王詩戈:攝影的力量從來不是來源于單純的記錄,而是來自我們附著在記錄上面的一種主觀上的價值判斷。

王福春:對。主觀地判斷,客觀地記錄,但只客觀記錄,沒有那個閃光點,就沒有看點,所以我還是主張攝影要有思想內(nèi)涵,沒有思想的作品,如同塑料花,雖美而不香,因為它沒有生命。

王詩戈:你的生活是坎坷的,當(dāng)它在你的影像表達(dá)中沉淀下來的時候,卻結(jié)晶為溫情與幽默。這是一種很值得尊重的性格特點與影像品質(zhì)。因為這種品質(zhì),你的攝影在中國紀(jì)實攝影里獨樹一幟,耐人尋味。

“不能夸張、不能亂拍,否則就是變態(tài)、就是惡搞。”

王詩戈:1991年日本東京有一個中國攝影藝術(shù)展,你當(dāng)時參展的作品叫《旅途百態(tài)》,跟《火車上的中國人》是一個系列嗎?

王福春:是一個系列,《旅途百態(tài)》是我最初起的名字,1996年我在《中》雜志上發(fā)表時,當(dāng)時的總編劉香成把名字改成《火車上的中國人》,后來就這么叫開了。當(dāng)時中國攝影界還沒有帶“中國人”這三個字的專題。后來我就按這個專題一直拍下去,得到了大家的認(rèn)同。

王詩戈:就像陸元敏的人像作品讓我感覺很上海一樣,我看你的火車影像感覺很中國。但你有沒有覺得這個題目過于寬泛?

王福春:不寬泛,火車上基本都是中國人,坐東北的火車,車上的人都說東北話,就像走在哈爾濱大街上;坐北京的火車,車上的人都說北京話,就像走進北京胡同;坐上海的火車,他們說上海話,就像走進上海的弄堂??火車上的地域特征很明顯,語言、服飾、生活習(xí)性等等,都有各自的特點。

王詩戈:近幾年你開始拍動車、高鐵上的中國人,這個階段的影像不同于《火車上的中國人》,我從中看到更多的是人與人之間的疏離感,不是各自打瞌睡就是盯著自己的電腦、手機、游戲機,很少有交流,那種家的感覺也淡了,是什么支持你繼續(xù)拍下去?

王福春:做為一個攝影師,我既是記錄者,又是見證人。時代變了、車型變了、人的精神狀態(tài)也變了,這是社會的變化,也是中國人的變化。我應(yīng)該把它全部記錄下來,至于它的意義我現(xiàn)在不去想。

王詩戈:現(xiàn)在的年輕人對于過去的火車可能沒有印象,他們看你的作品是什么樣的反應(yīng)?

王福春:年輕人覺得我的文字寫得不錯,但看圖片就像看熱鬧似的翻一翻,他們沒有那個親身體驗,覺得不親切。真正能夠讀懂我的作品的,都是當(dāng)年的知青、大學(xué)生、經(jīng)商的營銷員和農(nóng)民工等,他們有那段親身經(jīng)歷,有那個情結(jié)在。

王詩戈:現(xiàn)在一批年輕攝影師在追求中國文化的古韻遺風(fēng),他們的影像基本是向后看的,給人一種清幽冷僻的感覺。而你的拍攝起步于當(dāng)下又落腳于當(dāng)下,你是在另一個方向、另一個路徑上對中國文化進行開掘。你從不脫離拍攝對象,你“樂著他們的樂,苦著他們的苦”,他們?nèi)淌芨邷兀愀黄鹆骱梗麄兇蚺啤⒊燥垼銜r刻在他們身邊。你展現(xiàn)的是熱氣騰騰的中國現(xiàn)實,所以我看你的照片感覺非常的“熱”。

火車是一個公共空間和私人空間的混合體,很多場景在其他公共空間里很少見到。這使你的影像異常豐富。我在其中讀到了一些中國優(yōu)秀攝影師的街頭攝影,也讀到了焦波鏡頭前的家庭生活,同時還有陸宇清的大眾浴池,等等。但你的影像意義是多層面的,具有更多的復(fù)雜性。這是至今未被充分認(rèn)識到的一個問題。

王福春:那時火車車次少,車速慢,車上人滿為患,人到車上以后,本性全暴露出來了。沒有座一站十多個小時,有的鉆到座席底下躺著。那時火車沒有空調(diào),夏天高溫,風(fēng)扇吹的都是熱風(fēng),人們?nèi)庵蜃樱┒萄潱_臭味、汗味、煙味熏得你喘不過氣。我在車上跟他們一起經(jīng)歷這些事情,我就是其中一員。我這個人做事很執(zhí)著,我認(rèn)定了就要一做到底,我克服了很多常人難以克服的困難。現(xiàn)在想起來真有點后怕,不堪回首。

張惠賓:楊紹明評價《火車上的中國人》是“流動的社會縮影”,“具有無可爭議的歷史價值”,“看似普通,實則耐人尋味”。你自己覺得“味”在何處?

王福春:第一是生活味,我選擇鐵路車廂,就是拍我的真實生活,讓人看了以后有觸動,更加熱愛生活。第二是人情味,攝影師站在人性的角度觀察世界,才能以情感人,拍出有良知的作品,不能夸張、不能亂拍,否則就是變態(tài)、就是惡搞。80年代末我去重慶,后半夜車上有小孩生病,廣播找醫(yī)生,我拎著相機就去,看到好幾個大夫去急救,還有人送藥、送好吃的,我的眼淚一下子就掉下來了,那個場面太感人了。第三是趣味性,趣味就是要拍出與眾不同的幽默瞬間,包括一個眼神、一個小動作,看似平常,實則回味無窮。

李德林:《火車上的中國人》記錄了幾十年來火車這個特殊空間里中國人的生存狀態(tài),這是值得中國攝影界和中國社會慶幸的一件事情,可以說這是你的創(chuàng)作高峰,后來你拍《地鐵里的中國人》感覺情趣畫面比較多,你怎么看待這個問題?

王福春:很多人看我地鐵這部分影像覺得不如《火車上的中國人》,他們說的非常中肯。火車是地上,地鐵是地下,一個長途,一個短途,空間不一樣。火車是上個世紀(jì)末用膠片拍的,已經(jīng)成為歷史了,地鐵是新世紀(jì)用數(shù)碼拍的,還能看到、拍到。火車拍了20多年,地鐵才拍幾年。也有人說我拍的是圖片垃圾,我相信地鐵的片子隨著時間的積累會變厚重的。

李德林:以前用黑白膠片來表現(xiàn)感覺很舒服,再加上徠卡相機的品質(zhì),可謂錦上添花,現(xiàn)在數(shù)碼拍攝隨意性更大,影像品質(zhì)和表現(xiàn)形式都受到影響。

王福春:很多人都這么說,我也承認(rèn),可在地鐵里弱光下拍片,我的徠卡膠片就是不靈,成功率太低,沒辦法只能用小數(shù)碼,我形容自己有“逼良為娼”的感覺。我在平遙展出的是小數(shù)碼拍的片子,做成1.5×3.0米的巨幅,質(zhì)量沒問題,我覺得紀(jì)實攝影不在機器,而在于你拍的是什么,有沒有價值。

張惠賓:火車和地鐵這兩個空間有本質(zhì)的區(qū)別,生活厚重感不一樣。火車線路長,生活的某些方面可以展開,有睡覺的、有小孩撒尿的、有打撲克的等等,精彩的東西很多;地鐵是短途,一轉(zhuǎn)身就下車了,相對而言很單調(diào)。

王福春:對,所以地鐵這部分照片我都是兩張并置起來編,彌補單調(diào)感。

王詩戈:《地鐵里的中國人》和《中國人影像30年》在平遙的展覽都是采取影像并置的方式,你很偏愛這種方式?

王福春:一個攝影師首先必須拍好片子;第二寫一手好文章;第三要做一個好編輯。你得知道圖片怎么編。比如我把兩張照片放在一起編,會產(chǎn)生一種情趣,就像評論家李楠說的那樣,雙胞胎出鏡,1+1>2。這與我搞過美術(shù)有關(guān),我上哈師大時學(xué)得最好的就是構(gòu)成學(xué),平面構(gòu)成、色彩構(gòu)成,學(xué)了以后一下子開竅了,后來編圖片時哪個放在第一張、哪個放在第二張,都是很有講究的。

張惠賓:你有編輯的意識和編輯的能力是很可貴的,一個紀(jì)實攝影家如果只留下一堆照片、一堆底片而沒有相關(guān)信息,那是不負(fù)責(zé)任的,很多東西需要整理,需要認(rèn)定、固化一些信息。

王福春:我家里全是底片,一提包一提包的,8×10的、4×5的、120的、135的,好多東西都沒拿出來。我今年想買個掃描儀,好好整理整理這些東西。

李德林:其實老百姓坐火車也有很多無奈,你在把握題材時有沒有進一步的認(rèn)識?

王福春:政治上的東西我沒法介入,我只是拍老百姓純生活化的東西。再過幾年我想把過去和現(xiàn)在的影像一起編,分幾個階段,70、80、90年代是一段歷史,新世紀(jì)是一段歷史,這里面分普通車、動車、高鐵三個部分。

張惠賓:我覺得可以從兩方面來看你的影像:一方面是從個人角度記錄百姓生存狀態(tài),這部分最為精彩的影像;另一方面是反映鐵路或中國社會發(fā)展的影像。這兩方面有重疊的部分,既是好的攝影作品,同時又反映了歷史進程,它就是經(jīng)典的,厚重的;其余的相對來說薄一些,當(dāng)然也很有價值,關(guān)鍵看怎么用。

“文字是紀(jì)實攝影的第二文本,可以拓展影像語言,畫龍點睛。”

王詩戈:《東北人家》是1996年拍成的,但直到2004年才參加平遙攝影展,為什么間隔這么久?

王福春:1996年劉香成隨李振盛到哈爾濱,我把《火車上的中國人》和《黑土地》給他看,他非常喜歡,回到香港后全部發(fā)表了。然后他讓我拍一組白背景的東北人,再拍一組一家三口,我完成了《東北人家》,一家三口沒拍,我現(xiàn)在很后悔,一家三口多觀念啊,當(dāng)時沒這個意識。《東北人家》拍完以后給他了,那時正趕上東南亞金融危機,他的雜志是別人投資的,所以就黃了,一直沒發(fā)。

后來我把《東北人家》拿出來一看,覺得不錯啊!白背景很觀念,就選了幾十張寄去平遙,他們也同意展。在準(zhǔn)備出片時,我看到打印機可以打宣紙,靈感一下子就來了,我用宣紙打印了一張照片,按照畫面構(gòu)成用毛筆在白背景上寫字,主要寫東北風(fēng)情,再印上圖章,裝裱成國畫形式,拿到平遙去展,還獲了大獎。

王詩戈: 你的《黑土地》和林永惠的《東北人》有哪些異同?

王福春:我從1985年開始走村串巷地拍,一直拍到1999年。我拍東北人風(fēng)情,比如老太太的大煙袋,屋里的火盆、炕席。他講究原生態(tài),拍出了東北人的精神。我們倆風(fēng)格不同,但可能都用哈蘇,都是方畫幅,別人看我們的影像是一樣的。他先發(fā)表了以后,我再發(fā),好像是在模仿他,其實沒有。在中國攝影界不是先拍后拍的問題,而是誰先發(fā)表認(rèn)誰的,他先發(fā)表以后大家就認(rèn)他的《東北人》,不認(rèn)我的,后來我這組影像改叫《黑土地》。

王詩戈:我總結(jié)了一下《黑土地》系列,你是沿著多種路徑展開的,比如民族,你拍到了鄂倫春、赫哲、鄂溫克、達(dá)斡爾、滿、朝鮮、蒙古等民族;還有民俗,比如殺豬、扭秧歌、薩滿舞、捕魚、冬泳、養(yǎng)鷹;此外還有一個路徑就是當(dāng)代史上的一些節(jié)點,比如開發(fā)北大荒的轉(zhuǎn)業(yè)官兵,黑龍江農(nóng)場沒有返城的知青。你是出于什么樣的考慮將這幾種路徑結(jié)合在一起?

王福春:2002年我來北京,2004年年初我買了一臺金寶8x10大畫幅相機,到北京的故宮、天安門、天壇、頤和園拍了一圈,就是找不到感覺,我意識到這個地方不屬于我,還是回東北老家拍吧!后來我就拍冬天冰雪環(huán)境下的東北人,大皮襖、二棉褲,沿著黑龍江流域一家一家拍,輻射到很多少數(shù)民族,包括那些故事,還有雪鄉(xiāng)。別人用8x10拍風(fēng)光,我拍紀(jì)實人物,我按東北人的特點去找內(nèi)容拍,拍典型環(huán)境里的典型人物。

王詩戈:多種路徑合并可以讓影像的意義更豐富,但其實每一條路徑都沒有深入開掘下去,我個人感覺《黑土地》系列沒有達(dá)到你能夠達(dá)到的深度,你怎么看待這個問題?以后會不會沿著某一條路徑再深入挖掘下去?

王福春:藝術(shù)本身就是缺憾美,人生也沒有完美。我馬上70歲了,體力、精力都不足以支持我繼續(xù)無限地拍下去,但我告訴不止三個人讓他們?nèi)ヅ谋贝蠡娜耍紱]拍成。我讓一個年輕人去拍,拍到半路不拍了,他說沒意思。這是我給他出的題,不是他自己想的,可能他意識不到那個價值。

王詩戈:你拍的時候有文字記錄嗎?我們在畫冊里沒有看到。

王福春:有,還有錄音,沒整理完。那個畫冊是上海畫廊老板著急出的,他只要標(biāo)題,片子也是他選的,不讓改動,由于過急里面有錯別字,弄得我特沒面子。我現(xiàn)在不設(shè)新選題了,開始坐下來整理以前的專題。我自己編畫冊時肯定要圖文并茂,我要把中國傳統(tǒng)文化和影像結(jié)合起來。很多人看我的畫冊,說文字是多余的,但我覺得文字是紀(jì)實攝影的第二文本,可以拓展影像語言,畫龍點睛。

“我就是太把攝影當(dāng)回事兒了。”

王詩戈:近幾年你一直在拍視頻,但外界還沒有看到這部分作品,請你簡單談一下這方面的情況。

王福春:攝影語言有局限性,它表現(xiàn)的是一個凝固的瞬間,而視頻記錄的是一個動態(tài)的過程。人會說話,但在影像里是啞巴。視頻在某種程度上是對攝影語言的一個補充。以后我會編輯視頻,比如《火車上的中國人》、《地鐵里的中國人》都可以編成一組動態(tài)的影像,應(yīng)該是朝著紀(jì)錄片的方向做。

王詩戈:你怎么看待攝影市場問題,你的作品在市場上賣得怎么樣?

王福春:2000年《火車上的中國人》到丹麥展覽,一個荷蘭收藏家說,看你的作品就像發(fā)現(xiàn)新大陸一樣,驚訝、震驚,從來沒見過這種片子。他說他想買。2000年我還沒有賣片子的意識,我說你喜歡的話送給你得了,他說那不行,我不能免費要你的片子,老板知道要炒我魷魚的。這是原話,說完之后我們哄堂大笑。他的意思是買片子給你錢是尊重你,后來400美金賣出去了臥鋪車廂里情侶那張片子。那是我第一次知道照片可以賣錢,那張照片也一直賣得很好。

2006年《火車上的中國人》在798百年印象畫廊展出,開始賣得也很好,畫廊每個月都給我打電話說,王老師,你來算賬,賣了哪張片子,我特別激動,不是錢的事,而是你的作品具有了經(jīng)濟價值。后來金融危機以后逐漸不行了,去年又好了一點,賣了幾張。

張惠賓:中國古代有“畫如其人”,“書為心畫”之說,你的作品流露出來的情感和你對攝影的激情、對生活的熱愛之情是非常一致的,這也許能說明你為什么如此熱愛攝影。

王福春:愛好讓生活有趣,興趣讓生活精彩。我慶幸攝影是我的至爰,愛就是創(chuàng)造力。當(dāng)你對生活對藝術(shù)沒有愛的時候,你拍的不是藝術(shù)品,而是工藝品的復(fù)制品,一點意義也沒有;當(dāng)你愛到如醉如癡,你就能創(chuàng)作出非凡的作品。

王詩戈:我現(xiàn)在也是有火車就不坐飛機,有硬座就不坐臥鋪的人。小時候坐火車給我留下了很多難忘的回憶。所以我看你的作品有一種強烈的認(rèn)同感。后來我發(fā)現(xiàn),因為看了你的作品,我似乎更喜歡坐火車了。

張惠賓:你在《火車上的中國人》畫冊扉頁上寫了這么一句話:“是攝影使我離夢想很近,很近??”現(xiàn)在回頭去看,你是很享受攝影的。

王福春:對,我享受了攝影,它讓我快樂,圓了我的人生之夢。我現(xiàn)在還葆有一種年輕人的心和觀察事物的新鮮感,我的創(chuàng)作欲望一點都不減,我坐火車拍火車,坐地鐵拍地鐵,走到哪拍到哪,不放過一切機會。我這人活得簡單,就做攝影這一件事。說白了,我太愛攝影了,我就是太把攝影當(dāng)回事兒了。

責(zé)任編輯/段琳琳

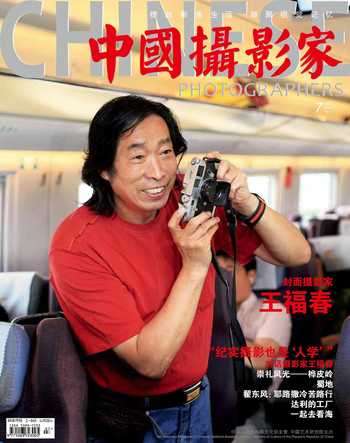

王福春簡介

黑龍江人,畢業(yè)于綏化鐵路機車司機學(xué)校,就讀哈爾濱師范大學(xué)攝影專業(yè),曾任哈爾濱鐵路局科研所攝影師、編輯,1998年退休。2002年遷居北京,現(xiàn)為自由攝影人。

拍有《火車上的中國人》、《中國蒸汽機車》、《黑土地》、《東北人家》、《東北人》、《東北虎》、《中國人的故事》、《地鐵里的中國人》、《天路藏人》、《巴石鐵路》等十幾部攝影專題。

第十七屆全國影展金牌獲得者,第三屆中國攝影藝術(shù)金像獎獲得者,被中國攝影家協(xié)會授予“德藝雙馨”優(yōu)秀會員。

曾連續(xù)10屆參加平遙國際攝影展,兩屆獲大獎。多次赴丹麥、法國、巴西、意大利、英國、俄羅斯、美國、荷蘭等國家參加攝影展和畫廊展。