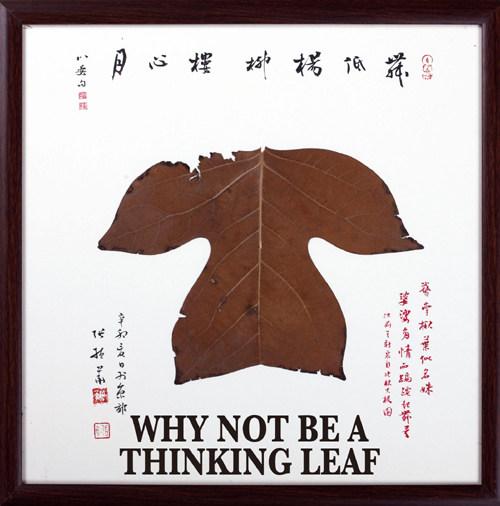

不妨做一片會思想的樹葉……

李木馬

唐宋已降,文人雅士有了紅葉題詩的傳奇。煙波垂釣,調鶴種梅,紅袖添香,小橋流水……此等隱逸超然的生活讓今人何等羨慕。生活在紅塵滾滾的大都市,偶然之間,邂逅這樣的情懷會更令人驚喜、感喟。這是參觀中國書法家協會會員張振華“殘皮黃葉書法展”之后的內心獨白。

緣由是那一天去中國美術館參觀廉世和老師的書法展,展覽非常成功,興之所至,也與書屆師友聊得火熱。與《中國書法》編輯部的張振華老師午間小酌之后,和朋友一起來到他在中國林業大學對面的書畫工作室。在這個洋溢著書香墨香的藝術空間,欣然看到了墻壁鏡框里張老師黃葉題詩和樹皮為山、為石的書畫小品,不禁擊節稱賞,戀戀不舍。凝視顧盼,仿佛有靈感順著樹葉的筋脈接通了地氣,邊寫邊聊直到天色將晚。告辭的時候,張老師指著靠在墻角的兩排畫框,說過幾天在一家茶社畫廊辦一個小型書畫展,到時請我們過去一觀,延續“黃葉題詩”的話題。

果然,沒過幾天就接到了他發來的信息,說展覽已布置妥當,請朋友過去品茗一觀。周末得暇,我乘地鐵9號線來到北京七里莊,步行到“一曲水”茶樓門口,看到設計別致的以樹皮為背景的“殘皮黃葉書法展”展牌,心中一喜。遂進屋,在笑容可掬的小妹引領下,轉過小回廊,進入地下茶室,細細觀賞起來。

有幾幅作品原來在張老師工作室里見過,似老朋友見面的感覺,感到很親切,忽而又覺得有些陌生。它們在茶樓柔和的燈光下,在縷縷茶香和超然物外的古琴聲中,這些樹葉和樹葉上、樹皮上、樹葉旁的溫文爾雅的墨跡,在特殊的環境中又煥發出不同的神采,呈現出了別樣的美感與魅力。張振華先生的書法是典型的帖學派,尤以精致雋永、字字珠璣的小字行楷為書界同仁稱道。但見深黃、淺黃和淺赭色的樹葉,如同平展開翅膀的蝴蝶,翩翩欲飛,棲落其上的漢字也增添了透明的質感與動感。還有那些樹皮,借助自然剝落的形狀與紋路形成的奇石,和借助白色背景寥寥幾筆映襯出的寥廓山水,更是以小見大,在四兩撥千斤中化腐朽為神奇。我與先前到來的幾位畫家、書家朋友感嘆,這些書畫藝術品,從內容、形式、材料、環境都達成了全方位的默契,給觀者帶來沁人心脾、春風化雨般的文化浸潤。

接著,我們分散開來,各尋所愛,細細觀賞起來。慢慢地,我仿佛走進了一片古典而優美的樹林,但見秋水寒潭,黃葉滿地,落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色。自身仿佛也化作一片落葉驚鴻,飄飄欲仙。我通過張老師的講解,一一重新認識這些似曾相識的樹葉。鵝掌楸、康椴、黃櫨、銀杏、楓樹、梧桐、山楂、玉蘭、扶桑……什么也不用細說,單單是這些樹木的名字,就能引發出多少美好而浪漫的遐想啊!

“一入深宮里,年年不見春。聊題一片葉,寄與有情人。”古人所謂“紅葉題詩”之葉多為梧桐和黃櫨,情由也多與愛情有關。而張振華老師的創作靈感,也是和夫人在中國林業大學校園林間散步時,看到繽紛落葉時的突發奇想。他和夫人把不同樹種、形狀各異的落葉撿拾回來,壓平,陰干,然后根據樹葉種類和葉面大小,選擇與之相契合的古詩和新詩題寫其上,其樂融融。身為詩人的他還將自己的作品書寫在喜歡的樹葉、樹皮上,瀟灑流露出琴瑟相合的現代版雅士情調。

俊秀的行楷小楷字與顏色如紙、形狀天然的樹葉,古拙而不失爽利的簡書與殘破的樹皮,自然之美與藝術之美,都在相互的襯托與輝映中呈現出了一種生命之美。一列列溫文爾雅的漢字,像走在山野林間的文人雅士,正顧盼談笑,相呼相喚,順著筋脈的彎格,進入葉梗,通過枝條、樹干,進入它們的生命之根,擁抱賦予它們生命的山川大地。張老師說他發自內心地喜歡這些落葉,那種瀟灑又坦然的美總能觸動內心最柔軟的部分。由此,我想到了漢字的誕生最多、最直接的便是古人受到植物的啟發。我想到每一片樹葉上的葉脈都是一棵微縮的樹和一個抽象的漢字。我想起以蕉葉為紙的懷素和尚。我想起了法國哲學家帕斯卡爾的一句話:人只不過是一根葦草,是自然界最脆弱的東西;但他是一棵能思想的葦草……

長長的畫廊里,我仿佛站在一棵文化之樹的枝條上,特別想做一片會思想的樹葉。

(責編:耿國彪)