新能源產能怎么“多了”

肖青輝

如果沒有產業支撐,政策盛宴只是泡泡。

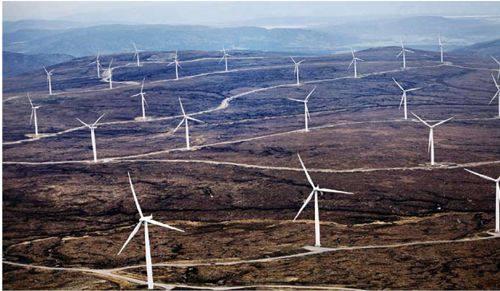

生物醫藥產業園、光伏產業園、核電裝備產業園、風機產業園……環顧大江南北,各類工業園區遍地開花,戰略性新興產業發展風生水起。

然而,繼鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等傳統行業產能過剩后,多晶硅、風電設備也重循舊路。戰略性新興產業發展剛入佳境,部分行業卻已陷入過剩的困境。

“過剩”之勢

“新能源產業已經成為美國發起貿易保護的新領域。”2月3日,中國機電產品進出口商會機械一部主任孫廣彬表示。

今年春節假期剛過,機電商會就獲悉,針對去年11月的對華太陽能電池板反傾銷與反補貼案,美國商務部認定存在“緊急情況”。風電行業也未能幸免。1月18日,美國商務部宣布對中國輸美應用級風塔發起反傾銷和反補貼調查。目前,國內從事風電整機出產的企業已達近百家。

作為新能源,光伏發電是綠色事業。“現在光伏行業虧損厲害,國家補貼政策又頻繁調整,未來光伏企業想在投資建站,別說盈利,想要保本都很艱難。”亞洲最大的薄膜太陽能光伏電廠濟寧華翰光伏電廠負責人感慨道。

為推動低碳建設,2010年山東省政府專門出臺政策,通過七大“真金白銀”的扶持政策,明確重點促進發展沿海風電產業、高端風電裝備制造業、生物質能發電產業及太陽能光熱光伏產業等四大新能源產業。

能源新政可謂立竿見影。目前,山東省已經雨后春筍般地建設完成了39座風電場,風電裝機總容量達到了246萬千瓦;生物質發電廠(含垃圾發電)27座,裝機容量為53萬千瓦,再加上總共3.5萬千瓦的光伏發電,新能源的裝機容量達到了303萬千瓦。

狂飆突進后,新能源開始進入艱難的產業調整期。“主要是產能過剩的問題,歐洲等國大幅削減新能源補貼,導致靠設備出口為主的一些新能源裝備制造企業陷入困境。”中國可再生能源學會副理事長孟憲淦表示。

與此同時,裝備制造業也面臨著過剩局面,中國機械工業聯合會日前公布的數據顯示,相較過去10年的高速增長,2011年中國機械工業主要經濟指標增速全面回落,特別是利潤增速加速回落,而且出現了近年來首次利潤增速低于產銷增速的現象。

“市場需求疲軟,突顯我國機械工業產能過剩。”中國機械工業聯合會副會長蔡惟慈說,低端產能過剩,產業結構升級迫在眉睫。他表示,2011年我國機械工業與德國、日本等裝備制造業強國的貿易逆差分別高達578億美元和492億美元,集中表現了我國在高端裝備領域與世界先進水平的巨大差距。2011年我國機械工業對外貿易雖然實現了約124億美元的順差,但順差主要源于處于產業鏈低端的加工貿易,而在更能反映實際產業競爭力水平的“一般貿易”中,則為222億美元的巨額逆差。

高端不足,低端過剩

對此局面,多位業內人士表示,目前國內新能源產業仍屬于勞動密集型企業,對勞動生產率和人力資源成本有很大依賴,在國際市場上技術優勢并不明顯。例如,中國風電產業近年來雖然取得了快速發展,但產業整體技術水平與市場規模不相適應,自主研發不足,產品更新換代太慢等。雖然國內企業已基本掌握兆瓦級風電機組的制造技術,許多主要零部件國內也能夠自己制造。但是,大功率風機的核心配件的核心技術基本上仍被國外廠商控制。另外,電網接入技術也是制約中國風能發展的主要因素,風電間歇式發電特點對電網容納能力提出挑戰。中國僅2010年一年新增風電裝機容量就達到1800多萬千瓦,累計裝機容量突破了4400萬千瓦,而電網跟不上風電裝機的快速發展。風電上網對電網的穩定、備用和長距離輸送均有很高的要求,且具有規模負效應,即風能發電量越大,對電網要求越高,成本也越大。

因此,中國風電發展的主要問題是產業鏈問題,主要體現為自主創新不夠和并網不暢,結果是設備制造能力過剩嚴重。

在政府真金白銀的補貼刺激下,新能源產業迅猛發展,已從當初的喊口號變成了能獨當一面的能源供給力量。然而,“被催肥”的新能源在狂飆突進中還亟需自壯身板。無序的發展、標準的缺失、政策的掣肘,新能源產業還需要經過一個艱難的調整轉型期。

“有序”發展是出路

業內人士指出,效益狀況惡化,經營難度加大,說明我國有些新能源產業結構不能適應需求的變化。

首先,戰略雷同與戰略跟風是導致產能過剩的主要原因。賽迪顧問企業戰略咨詢中心研究總監吳維海認為,戰略投資跟風,將會導致重復建設和產能過剩。一方面,造成產品積壓,供過于求,價格下降,降低投資收益;另一方面,大量資源用于重復建設造成浪費,不利于資源的最優配置。以煤化工、多晶硅和風電設備為例,許多中央企業大規模進入新能源產業領域,結果造成行業產能過剩。如目前全國3000萬噸以上的大型煤炭企業幾乎都涉及煤化工,而全國甲醇裝置開工率只有50%。2010年我國風電裝備產能超過2000萬千瓦,而每年風電裝機規模僅為1000萬千瓦左右。其次,高端人才與核心技術匱乏嚴重制約中央企業實現轉型升級。在開展大型國有企業戰略性新興產業轉型戰略研究時,吳維海對50家大型央企進行了調研,發現一個重要瓶頸就是高端技術和技術人才的缺乏。如2004年、2007年、2010年3年中,中央企業高層次人才雖然總體呈現增長趨勢,但所占科技人才總量比例分別為3%、4%、5%,比重仍然偏小。此外,吳維海認為,原有的考評體系在考核中央企業戰略轉型升級方面針對性不強,沒有相應的專門指標來進行測量和評估,因此在引導中央企業轉型升級方面的拉動力不夠,導致企業經營管理者缺乏足夠的激情。在公開的中央企業綜合績效評價指標及權重表中,能明顯看出這種不足。在這一指標體系中,管理績效所占比重為30%,而其中發展創新的權數為15分,總權數只有4.5分,權重比例相對偏小。

“由于戰略性新興產業是一個高風險高回報的領域,其中蘊含著許多不確定性和陷阱,因此,在實施轉型過程中,必須要解決技術的、法律的、市場的、機制的諸多問題和風險,制定嚴謹、規范的風險防控、轉移、規避機制。”吳維海強調,縱觀2011年新能源產業中遇到的問題與挑戰,應當認識到,這些變化具有長期性和全局性。最主要的就是要在完善、創新人才、資本、考評策略的基礎上,更加重視業務策略,也就是說要通過建立科學的業務選擇體系,認真評估新業務的環境、技術效率、增長潛力、自主創新能力,找準突破口,把握進入時機,確保轉型取得成功。