“新工人”做公益

北京的金盞鄉有個皮村,在東北五環與六環之間的位置,是城區周邊眾多城中村中的一個,村子平靜整潔,與人們普遍想象中的城中村樣子有些差距,每隔幾分鐘就從頭頂呼嘯而過的飛機,時刻提醒著人們皮村在位置上的偏遠。

本地村民其實只有1000人左右,而10倍于這個數字的是約12000人的外來務工人口。在這個龐大的群體中,記者希望通過探訪而了解的,是一個名為“同心互惠”的公益組織,這是一個由一群城市外來打工族組成的“社會企業”。

社會企業這個概念在國內還少有人知,而在一些西方發達國家發展已經比較成熟。“同心互惠”幾位創始人在逐漸了解社會企業后,欣然接受了有些媒體對他們這樣的定位。在這條艱難的道路上他們已經默默走了十年,最初的他們并不知道自己為幫助生活在城市中的工友們所做的一切,原來還可以由一個專有名詞來概括。

同心互惠商店是北京工友之家創建的公益商店。它的運作模式很簡單:通過面向社會募捐或者收購閑置富余物資、在打工者社區開辦“同心互惠”超市進行義賣的方式,以降低打工者的生活開支、發展移民社區的合作消費、促進社區參與、支持打工者群體自身文化教育事業及其他相關公益活動,從而改善打工者群體的生存狀況。

由工友之家發展出來的獨立公益團體不止有同心互惠商店,回溯其發展歷史,他們已經取得不菲的成績:“新工人藝術團”、全國首家打工文化藝術博物館、依靠自己經濟實力創辦的打工子弟學校——同心實驗小學、位于北京市平谷區的職業技能培訓學校,還有免費的圖書館、定期的文藝表演和比賽等等。

記者聯系了北京工友之家和“同心互惠”的創始人之一——王德志,他爽快地答應做我們在皮村的向導,走進并了解這個“低調”的工人團體。

我們要發聲

1995年,18歲的王德志只身從內蒙古老家來到北京。“我可是抱著一顆想要上‘春晚的心來北京的!”從小對藝術興趣濃厚的他希望能在北京找到與理想更加接近的學習機會。但現實給這位初來乍到的“北漂”設置了種種考驗,為了養活自己,他做過了幾乎所有可以找到的工作,但對藝術的喜愛始終沒被生活的艱辛磨滅。1999年,他輾轉找到相聲名家李國勝的同門師兄,開始學習相聲,“也算是師從名師了。”王德志笑著回憶道。就這樣,邊學邊工作,同時也找到了一些演出的機會。“但始終覺得生活還是缺了點什么。”他說。

與他有著相似經歷的,還有一個河南小伙子孫恒。來北京之前,孫恒在家鄉的一所小學當音樂老師,懷抱藝術理想的他后來毅然加入了“北漂”大軍。2002年兩人相識,同樣是熱愛藝術的年輕人,又分享著類似的生活經歷,他們很快熟識起來。

“那時候我們兩個人的境遇和對城市生活的認同感都差不多,精神上有著相同的困惑——走藝術這條路很難,但又不甘心被現實打敗而放棄追求自己的理想。”王德志說,“孫恒就提出合作成立一支樂隊,專門為和自己一樣的工人們演出。于是很快又有幾位志同道合的工友加入,我們組成了一支七八人的演出隊。”這便是北京工友之家的前身。

回憶2002年樂隊剛成立時的艱辛,王德志很感慨:“那時我們需要主動出擊,向北京各個在建工地自薦,對方批準后我們就在每個周末,早早地從城市的四面八方騎自行車、擠公交車到工地演出。樂器都是自己買的,也沒有像樣的設備,就用家庭音響代替,沒有話筒架,就把話筒綁在腳手架上。條件雖然艱苦,但一幫志同道合的朋友憑著一腔熱情,居然堅持了整整一年,每個周末都演出,一場都沒落下過。”

一段時間后,開始有媒體關注起這支特殊的演出隊伍,“民工演出隊”頻繁地出現在新聞報道中,不僅在北京的各個工地上,王德志他們的樂隊在報端和學術界也小有名氣了。

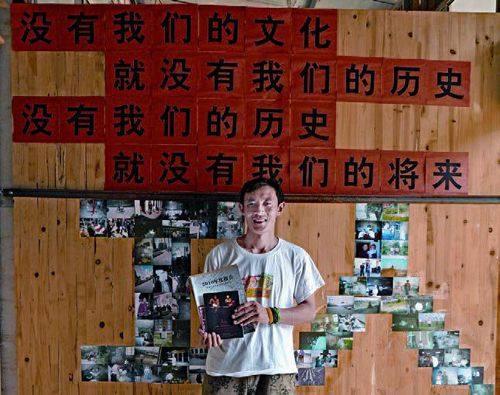

“其實,我們并不喜歡被稱作為‘民工,更希望被叫做‘新工人。”王德志說,“我們是城市移民中一個數量龐大的群體。可很多時候,這個群體的付出與回報不成正比,不僅體現在經濟、物質上,也體現在文化上。”

王德志解釋道:“人們都希望憑借自己的勞動,改善自己的生存狀況,在我看來,這可以通過孕育屬于自己這個群體的文化來實現。中產有中產的文化,小資有小資的文化,如果把中產的文化強塞進工人階層來,讓工人接受那些商業大片或者晦澀的小眾文藝片,那怎么能合適呢?”

“所以,我們要發聲,要讓這個龐大卻過于安靜的群體,有屬于自己的聲音,用自己的聲音,去傳播屬于工人們的文化。”王德志說。2002年5月,北京工友之家正式成立,王德志和孫恒的演出隊也有了屬于自己的名字——“打工青年藝術團”。

為理想而奮斗的歲月

理想可以聽起來很悅耳,但現實對王德志和孫恒來說,卻困難重重。

“2003年是我們生活上最艱難的一段時間。”王德志說。雖然工友之家成立后,得到了來自香港樂施會的援助,但每月也僅能提供對“兩個半人”的資助,而團隊已擴充到十幾個人,全部開銷都要依靠藝術團微薄的收入。“那時候,為把更多精力放在工友之家的建設上,我和孫恒辭了工作,生活更是難上加難了。”

不過王德志還是十分懷念那段日子。“因為那也是精神上最快樂的時候,大家幾乎每天都吃住在一起,理想很簡單,就是為工人們創造屬于自己的文藝,憑著這股熱情,我們甚至還策劃了全國巡演的計劃,結果后來趕上了北京遭遇‘非典,計劃就流產了。”王德志笑著說。

工友之家以社會公益團體的形式的成立,也是為了滿足為工人們提供更多服務的目的。2002、2003年,建筑工人權益受侵害事件逐漸增多。“那兩年和我們接觸比較密切的很多工友,都遇到了被老板拖欠工資、受了工傷得不到醫治和補償的情況。”當時王德志他們所在工人聚居區——肖家河社區,時常有工人因受到侵權困擾而求助于工友之家。

“一開始,我們自己研究《勞動法》,后來就帶著受侵害的工人們找克扣工資的老板打官司,這看上去是一件很難的事,實際上我們幾乎百戰百勝。”王德志說,“道理很簡單,侵權案件一旦發生,過錯大多都在老板一方,工人們被欺負卻不敢反抗的原因是他們不懂法,不知道去哪里告,我們做的無非就是讓這些老板知道,工人也是懂法的。這些官司一旦立案,那些老板們立刻就妥協了。”

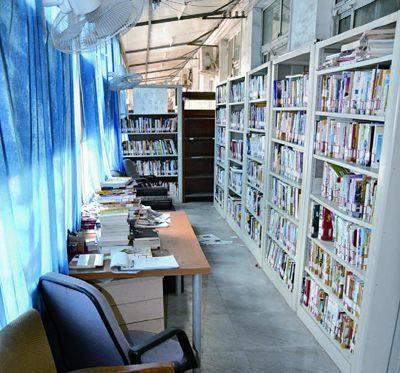

“除了維權,我們也特別關注社區里工友們的生活狀態,”王德志說,“很多人下了班沒什么事做,想看書卻沒有,于是我們就發起了募捐活動,辦了一個臨時的圖書館,平日里不演出的時候,就管理圖書館。”第一家臨時圖書館位于肖家河一所民辦打工子弟學校里,從2002年起到現在,9年多的時間內經歷數次搬遷,當王德志帶著記者走進如今位于皮村的圖書館時,這間只有不到20平方米的小圖書館已初具規模,開架的期刊中,能找到很多近期甚至當期的雜志、報紙。

“圖書館每天晚上都開放,只要能保證按時還書,任何人都能免費辦理借閱證。”王德志對于圖書館的建設,感到滿意而欣慰,因為平時積少成多,圖書館的庫存日益豐富。

藝術團的演出始終也沒有停歇過,經歷了最初的無人問津和“非典”的襲擊,2005年,他們辛苦的堅持終于換來了回報。一張名為《天下打工是一家》的專輯正式出爐,3年的積淀讓藝術團收獲了第一桶金——75000元的版稅。

版稅換來的學校

“這簡直就是一筆巨款!”王德志說,“從來沒想到過,我們能靠自己的表演,掙到這么多錢,一時間都不知道拿這筆錢該做些什么了。”經過反復討論,藝術團成員一直決定——辦學校。

輾轉于各個打工子弟學校之間,讓他們更多地接觸到這些特殊又可愛的孩子們,他們有個共同的名字——流動兒童。這些孩子隨父母來到北京,白天父母在外工作,他們留在家里,很多都無人照看。他們大多不具備進入北京正規學校的資格和條件,打工子弟學校似乎是他們接受適齡教育最好的選擇了。

然而,大部分的打工子弟學校都是自主辦學,無論校舍、教材還是師資的配備,無法和全日制的正規學校相比,學校因為資金短缺而關閉的情況,早已不是什么新聞。

“辦學校算是一種對工友們的回報。”王德志說,“選定校址后,光是房租就花去了5萬元,用剩下的兩萬多元去蓋校舍?那簡直是天方夜譚!”于是他們召集大批來自四面八方的志愿者加入校舍的建設隊伍。“那時候我們的干勁特大,幾個人,帶著一批利用暑假過來幫忙的老師學生,想盡了省錢的辦法,2005年8月21日,學校就建成了。”

“這里的老師都是志愿加入的,每個學期象征性地領取四五百塊的工資,學生的學費按照最低的標準收取,只要夠買課本的可以了。”王德志說。校舍的維護、教學設備的購置,除了來自學費,其余都靠工友之家提供支持,學校運轉全部自負盈虧。

“課程包括從學前教育到初中以前的小學課程,教的東西也都和正規小學一樣:語文、數學等等,考慮到孩子們沒有北京市戶口,以后參加中考、高考的時候還要回到家鄉考試,我們就用全國統一教材而非北京市教材。”王德志說。

同心實驗小學成立至今,已經可以常年開設學前班和六年制小學課程,在工友之家的志愿者們的多年努力和社會資源的幫助下,學校現在可以做到為家庭困難、品學兼優的學生提供獎學金或助學金支持,幾乎每周都有來自北京各大高校的學生、老師來做兼職教師。另外,學校的社區文化教育功能得以拓展,居住在皮村的工友在下班后可以在這里參加免費的工人夜校、家長學校,學習一技之長。

從“公社”到社會企業

同心實驗小學開辦之前,藝術團經常帶著一些學生志愿者去工地演出,幾個來自北京航空航天大學的同學在了解工地的情況后,提出了在校內收集閑置的衣物,捐助工人的想法。隨后來自清華大學、北京郵電大學的志愿者也紛紛響應,由工友之家牽頭,很快就把收來的幾大包衣服,分別發給了當時藝術團常駐的幾個工地。

“發衣服時的情形你都想象不到是什么樣子!那些工人們上來就搶啊,場面都有點嚇人,連保安都有點控制不住。當然,有的工人對我們這種發放很反感,因為他們覺得這是一種施舍,自尊心受到了傷害。”王德志說。

“我們也有說不出的苦衷,收集來的衣物很多,要進行整理、運輸,這些成本都很高,而平時的演出還沒有中斷,我們也是有苦難言啊。”王德志說。就是在這時他才萌生了做“舊衣服福利超市”的想法——將收來的衣服經過消毒處理,以每件5元以下的價格出售給工人,這樣既能維護工人的尊嚴,又解決了自己管理成本上的困難。

“北京市區里的資源(閑置舊衣物)其實特別多,工友們需求又很大,缺少的就是一個平臺,我和孫恒始終覺得,雖然有來自香港樂施會的支持,可行性很大。”王德志說。依靠藝術團發行的專輯版稅,和學校收取的學費,無法維持工友之家常年并行開展的多個項目。資金的問題,在2002年王德志和孫恒決定合作時,就開始困擾他們。“我們可以把理想說得天花亂墜,可是現實需要實在的糧食來填飽肚子。”

王德志一直強調他們的團隊更像個“公社”,“我們之間,沒有階級之分,沒有從屬關系,只是一群人聚在一起,做喜歡的事,為同一個目標而奮斗——讓工人階層,更具體地說——讓城市里的打工族,發出屬于自己的聲音,創建屬于自己的文化。”

開商店的想法一確立,“公社”成員們立刻付諸了行動。2006年,第一家“同心互惠商店”在皮村誕生了。令人欣慰的是,商店剛開張就立刻受到歡迎。經過后續的調研,他們又在北京周圍幾個大型社區開辦了7家同心互惠商店。除皮村以外的其他商店,還各自有一個圖書角,這樣一來,除了承擔掙些錢的任務之外,這些商店同時承擔很多其他的社會功能。

商店的所有盈利,除了維持各個網點正常運轉之外,全部被工友之家用在了同心實驗小學的建設、困難工友家庭,以及更多工友之家所開展的項目上,比如在2007年,他們發起創辦了中國首家打工文化藝術博物館,2008年,他們成立了“流動的心聲·兒童發展項目組”,每年還會定期舉辦兒童藝術比賽和畫展。

自從接觸到“社會企業”的概念之后,王德志為工友之家主辦的“同心互惠商店”找到了正確的定位:“社會企業的利潤不用于股東分配而是用于解決社會問題。”王德志說他很認真地去查詢社會企業的歷史和定義,這一條是符合他們對“創業”和“事業”之間存在細微差別的理解的。

“現在,越來越多的大學生加入我們的志愿者隊,固定團隊從我和孫恒也逐漸擴大到了20多個人,而且其中大部分還是女生呢!”王德志說,“一開始,我們以‘新工人的身份,靠演出和創作宣傳自己;后來,我們以‘工友之家的身份,去幫助和影響和我們一樣的人;現在,我們通過整合社會資源,可以做到在經濟上支持自己去做我們該做的事業——讓‘新工人群體發聲!”