巴蜀古琴四人談:曾成偉琴學訪談

曾成偉 楊曉

Π褪窆徘偈腔夏琴學兩千余年歷史長河中極重要的一系支脈。漢唐時,蜀中琴風大盛且風格初成,琴家趙耶利以“吳聲清婉,蜀聲噪急”喻其快意之勢。清中晚期蜀琴立派,徑自綿延傳承至今不墜。為呈現巴蜀古琴在當下新的歷史環境中的整體傳承狀況、琴人群體、琴學發展與琴事活動,本刊邀請四川音樂學院音樂學系楊曉副教授對曾成偉、江嘉祐、唐中六、何明威四位古琴專家進行深度學術訪談,并以專題連載的形式共饗讀者。透過對琴家們不同側面的專題訪問,我們希望為巴蜀琴學近百年來的發展變遷留下一段彌足珍貴的歷史記憶。

Π褪窆徘伲輝成偉;琴學;琴人

楊曉:曾老師,在您的古琴工作室我見過一張老照片,照片上喻紹澤先生(曾成偉之外公)抱著小曾河(曾成偉之子)正饒有興味地看您撫琴。一轉眼二十幾年過去了,曾河如喻先生所愿已經成長為青年古琴演奏家。對于你們這個沿繼七代的古琴世家來說,這張照片應該是一種重要的歷史見證吧。

ピ成偉:是的,拍這張照片的時候,我爺爺已經85歲了,曾河才剛出生。從清末的葉介福先生算起到曾河這一代,“葉氏一脈”的琴學不間斷地承繼了七代。所謂“葉氏一脈”,是指葉介福這一脈系的琴學傳承,張孔山在巴蜀有眾多弟子,葉介福是其中比較重要的一個傳人。

ゴ游南綴臀奈錮純矗蜀琴的歷史可以一直上溯到春秋戰國以前。但是就派系而論,巴蜀古琴立派是在清中晚期。我們蜀派之所以把青城山修道的張孔山視為琴宗,一個重要的原因是他與唐彝銘、葉介福共同完成了《天聞閣琴譜》的修訂和整編。葉介福既是張孔山的學生,也是他的好朋友和資助人。在《天聞閣琴譜》“流水”一曲的題解中,張孔山說這首琴曲是他的老師馮彤云傳授給他,而在他的學生中“師我者顧不乏人,唯葉子介福得其奧妙”,可見“葉氏一脈”的琴學淵源直承張孔山。葉介福將其琴藝盡傳給女兒葉婉貞,葉婉貞又傳給廖文甫。廖文甫是喻紹澤的舅舅,當時喻紹澤、喻紹唐兩兄弟都在跟隨廖文甫學琴。從廖文甫算起到現在,我們家族中有十幾個人都會彈琴。而喻紹澤親手將琴藝傳給女兒喻文燕以及外孫曾成偉。所以,從清中后期的葉介福到我再到下一代的曾河,這條琴學脈絡不曾中斷過。

ゲ還很有意思的是,這其中不同代際的傳人有著不同的社會身份,以及與古琴相伴終生的方式。葉介福、葉婉貞和廖文甫這三代是典型的舊式傳統文人,他們以琴養性而非以琴為業。我爺爺喻紹澤所處時代正好是中國社會新舊交替的轉型期,他前半生是舊式文人后半生是職業琴家。1956年,喻先生進入四川音樂學院工作,在四川開啟了古琴音樂專業化的道路。我是喻紹澤的學生,后來也到了川音民樂系工作。曾河是我的學生,除了家傳修養之外,他又接受了音樂學院系統化的學習。所以喻紹澤、曾成偉和曾河這幾代人與古琴的關系,學琴方式和目的與前幾代人有很大不同。我個人認為,從大的時代環境來看,葉氏一脈的琴學流變特別典型地體現出古琴這個樂器與中國社會近現代歷史命運之間的莫逆關系,代表了百余年來,古琴從文人“道器”向普世“樂器”日漸轉化的一個過程。

パ釹:正如您所言,不同的時代會孕育出琴人與琴不同的文化關系。如果說喻紹澤先生將古琴引入了職業化的道路,那么您個人的琴學經歷應該說代表著建國后新一代琴家的成就方式,我特別感興趣的是您個人的琴學成長過程,以及在這個過程中古琴如何影響到您個人的生命軌跡。

ピ成偉:我聽著爺爺的琴聲長大,但我的少年時代正逢文革,古琴并不是一個受歡迎的樂器,所以一直到14歲才開始跟爺爺正式學琴。文革的時候,古琴被打成封、資、修,音樂院校停止了一切教學活動,爺爺有時偷偷在家彈彈。他把《學習雷鋒好榜樣》、《為女民兵題照》這些革命歌曲改成古琴曲,我當時雖然還不懂,但總是覺得這不是古琴應該有的韻味。很小的時候,我常聽爺爺彈《關山月》、《秋水》、《陽關三疊》這些曲子,至今都記得被那種聲音、那種韻味深深打動的感覺。

1972年左右,政治氣氛稍微寬松一些,爺爺開始系統地教我習琴,四節課之后我開始彈《關山月》。在這首琴曲里面,我第一次深刻地體會到古琴聲音帶來的所謂“意境感”,在吟猱之間那種明月出天山、蒼涼悲愴的感覺完全出來了。現在想來,是《關山月》把我從精神上真正帶入了古琴的世界。從那以后就一發不可收拾,每天早晨6點鐘起來彈琴,這個習慣一直堅持到現在。當時我在工廠勞動,每天不管再辛苦都要彈幾個小時。最開始學琴是因為喜歡,想得也很單純。盡管古琴非常冷門,但我始終覺得這個社會什么樣的人都應該有,琴這么美好的樂器,學了總會派上用場的。

ツ歉鍪焙蛄非僬嫻暮芊枘В沒多久就跟爺爺學了《流水》,學到滾拂那一段我覺得自己進入了一個盲區,無論怎么模仿爺爺的演奏都覺得“干癟”且不到位。為了找感覺,我跟爸爸去了都江堰。我一個人站在寶瓶口看著大水嘩嘩流淌,閉著眼睛聽到入神,覺得流水里面有音樂,音樂里面有流水,突然悟到爺爺說的那種音樂中岷江之水暢流洶涌、激浪奔雷的感覺,心里一下子就亮了。這次體驗在我的琴學生涯中非常重要,一個有心彈琴的人,除了效法先師,更要效法自然。

ノ母錆篤諑慢有了些古琴的公開演出,我們聽說《梅花三弄》可以彈了,爺爺就帶著我、四嬢(喻文燕)、胡錦蓉一起齊奏,在工廠演出還頗受歡迎。1979年,成都的琴人組織了“蜀新琴社”(一年后改稱“錦江琴社”),爺爺擔任社長,琴人雅集也開始恢復。20世紀80年代之后,琴社的活動和演出明顯活躍起來,除了參加各種演出之外,我們還去為話劇和電影配樂。第一屆蓉城之春音樂會,我和峨影樂團合作古琴協奏曲《憶故人》,在成都各大劇院演了好幾場。那時候有一種突如其來的成就感,這種感覺使我練琴特別有動力。

ヒ蛭在古琴方面的能力,當時的常蘇民院長和宋大能院長幫助我調到了四川音樂學院。先是進入民族音樂教研室,一邊工作一邊讀書,音樂學院教學還是非常完整和嚴謹的,西方古典音樂和中國傳統音樂都有系統傳授,我的音樂視野和文化視野明顯被打開了。這段時間的學習對我后來古琴演奏的提升有很大幫助。當然,這段時間也是我練琴最刻苦的幾年,一日之計在于晨,每天6點起床練4到5個小時,這種狀態持續了五六年。李祥霆說過嘛,喜歡就可以學,發瘋就可以學好。我現在演奏上的積累大部分都是在那時候完成的,青年和中年時期基本上就在練琴中度過了,不過對我而言,那是一段純粹而且美好的時光。

ノ腋鋈說男愿癖冉系偷鰲⒑鎂玻也不太喜歡到處結交,古琴基本上充斥了我全部生活空間。有學生曾經問我業余時間喜歡玩什么,我發覺自己除了練琴就是教琴,還剩下點時間就是斫琴,幾乎把所有業余時間都用在了斫琴上。我一向不認為自己的專業是斫琴,但是斫琴這件事情的確對我的演奏和教學有非常大的幫助,讓我深深體會到“器”與“藝”的關系。在我的體會中,每一個琴家都應該有點斫琴的功夫才談得上對琴的深層理解。

1988年我爺爺去世,對于我來說爺爺不僅是一種血脈親情或者是琴學師傅,他帶給我的是一種完整的人格上的影響。雖然爺爺會彈的曲子我差不多都學了,技術問題基本上也都解決了,但他在不在身邊,感覺很不一樣。爺爺所積累的不是技法而是心法,是對琴以及中國古典文化的一種整體理解。我把1988年看成是自己古琴生涯上的一個重要轉折,從那個時候開始,我必須用更獨立和堅韌的心力去琢磨琴的世界。

1995年,我從民研所到了民樂系,開始擔任古琴的專業演奏和教學工作。學了20多年琴,總算能夠以我鐘愛的琴作為終生職業,我非常珍惜這個機會。1996年,香港雨果唱片的易友伍先生找到我,想在《蜀中琴韻》這套唱片中為我單獨錄制一張,那個時候我狀態相當好,很多曲子都是一遍就過了。因為唱片的影響力,跟著香港方面就請我去開獨奏音樂會。1998年,北京音樂廳的錢程先生也找到我,希望我在北京音樂廳做一場獨奏。香港和北京的音樂會在當年是規格很高的音樂會,也都很成功,呂驥、馮光鈺、鄭珉中、王迪、吳釗、吳文光、張銅霞等琴界師友都來捧場。不過我已經過了喜形于色的年齡,盡管同行和業界的認可給我帶來了成就感,但我個人覺得這些都是幾十年積累和努力的必然結果。之后幾乎每一年,我都會在北京、臺北、南京、天津等等城市舉行音樂會。從儉樸的琴房到華麗的音樂廳,其實只是學習的地方變了,但學習的本質沒有變。對于我來說,每一次準備演出就是一次學習過程,而每一次演出就是一次經驗積累。其實直到今天,我仍然早晨6點起床彈琴,仍然能感覺到自己在琴藝、琴技上有進步的空間,我覺得這種活到老、學到老、一直不斷發掘自己、發掘古琴的狀態,真是件太令人高興和幸福的事情,藝術這條路是沒有什么終點好講的。

パ釹:在古琴從“文人道器”向“傳統樂器”轉化過程中,出現了學院和民間兩種傳承體制。盡管我們不會把學院和民間對立起來,但學院教學畢竟有自己的任務,并由此形成了一定的教學體系。您作為四川音樂學院民樂系的古琴專業教師,如何看待并實踐這個古琴學院化、琴人職業化的歷程?

ピ成偉:基本上,我認為學院中的古琴教學既要承襲傳統琴學傳承中優秀的一面,同時也要沉淀出新的教學理路和方法,畢竟音樂學院的任務是培養出高端的專業音樂人才。傳統與現代相結合,是一種比較理想的教學策略。

1956年,在査阜西先生的舉薦下,53歲的喻紹澤先生進入四川音樂學院,他的進入標志著蜀派古琴和其他古琴流派一樣,進入了所謂專業化的歷史時期。我爺爺先后在西安和四川兩所音樂學院教授古琴,在教學這個問題上,他很費了一番心思。爺爺學琴純粹是耳提面命、口傳心授而來,所以他在教學生的時候,并沒有偏廢傳統的琴學傳承方式,所傳的曲目也大多是傳統琴曲。不過,從他為學生編寫的《古琴概述》這本書來看,喻先生一直在致力于傳統古琴技術和琴學知識的體系化,以配合系統性的學院教學。同時,喻先生自己還創作了《歡慶》《思念》《耕歌》《采茶歌》《光明頌》等等琴曲,來適應時代的音樂審美需求。

ノ沂且爺的學生,也就是說我間接地繼承了傳統學琴的一面,繼承了蜀派古琴的派系整體風格,在底色上是個傳統琴人。不過,我們這一代琴人接受的是音樂學院的整體培養,接受了音樂各個方面的專門訓練,因此在古琴的認識上和前輩琴家還是有所不同。事實上,我現在的教學模式仍然是以面對面對彈為主。我覺得,古琴作為一種與身體感受、身體語言密切結合的樂器,口傳心授、耳提面命本身不僅是一種學習方式,更是一種體驗和經驗的傳承,是一種古琴聲音觀念的傳承。另外,就演奏的曲目和版本而言,我還是比較強調以蜀派傳統曲目和技法作為基礎。這不是保守,而是要為學生之后向不同流派和琴家學習打下一個牢固的個性基礎,否則很容易找不到或者失落自我的風格。

デ岸問奔洌琴界就“琴派在當下琴學傳承中的意義”進行討論。就我個人而言,一方面覺得這是一個博采眾長、流派趨向融合的時代,另一方面認為地域流派仍然在影響古琴在當代的傳承。舉個最簡單的例子,蜀派的代表琴曲《流水》,實際上各家各派都彈,在它最有特點的“七十二滾拂”一段,不同的流派就有不同的特點。我們蜀派琴人把這個“滾拂”又稱作“轉團”,這是一個很有地方特點的稱謂方式,具體的技法是食指出、中指進,這兩個手指非常有力,有利于表達流水雄渾激蕩的氣勢。而其他大多數流派的琴家則是無名指出、食指進,在力度上偏弱一些。我覺得這個例子典型說明了流派至今為止對琴人個體演奏的影響。

ノ胰銜傳統很重要,傳統的靈魂不能丟,但我并不是個固守傳統的人,而且在學院古琴專業教學的過程中,我也在慢慢總結經驗,盡量能讓學生在一個系統化的訓練過程中達到應該有的技術與藝術高度。就目前來看,我主要注重三個方面的培養:首先是扎實的技術基礎。傳統琴曲是沒有練習曲這個概念的,但是如果直接演奏琴曲會帶來一些基礎技術不足的遺憾,所以我延長了學生基礎訓練的時間;另外一點就是從曲目上拓展學生的視野,讓他們見識各家各派的經典曲目與創新曲目,例如諸城梅庵的《搗衣》、《梧岡琴譜》中的《文王操》、成公亮老師的“袍修羅蘭”、“沉思的旋律”、專業作曲家創作的《樓蘭散》、《梅園吟》等等。我覺得一個職業琴家的基本能力就是要對不同的流派風格和個性創作都有所了解,博采眾長才能真正豐富自我。第三個方面就是積極地促進學生的舞臺實踐。和傳統琴人的展現空間“雅集”不一樣,“舞臺”是職業琴人的展現空間,在舞臺上琴家必須面對各種類型的觀眾,這就和雅集的局內人參與有很大區別。學生只有在舞臺上不斷磨練才能有良好的心態發揮琴藝、控制整體現場。

2008年四川音樂學院開始招收古琴的第一批研究生,這也促使我進一步思考古琴教學這個問題。就目前來看,我覺得“整體”的教學是一種比較理想的教學方式。所謂整體用老話來說就是“道器并進”,“道”是對藝術境界的追求,“器”則是演奏功力上的修煉。古琴這個樂器在傳統從來就不僅僅是一個樂器,我們之所以用“琴學”這個概念去描述琴在古代的知識體系,是因為它融匯了太多的傳統精神和文人意識在其中。換句話說,琴技、琴藝、琴理、斫琴、琴律等等是一套整體的知識,這套知識同時和中國傳統文化貫穿在一起,才形成了我們今天看到的這個豐富的琴學傳統。所以我覺得學生除了練習手上的“外功”更要修習身心的“內功”。這內外兩個功夫的修煉,不僅對于學生,對于我們老師也是一個要一輩子修煉的過程。

パ釹:曾老師,您剛才也提到斫琴對于您個人古琴演奏的深刻影響,并且自謙地認為是個業余斫琴師。不過據我所知,您的琴在業界頗有影響力,很多琴家都喜歡在自己的音樂會上使用您的琴。想請您具體談談斫琴的經驗、理念和感悟,以及斫琴與琴藝的關系。

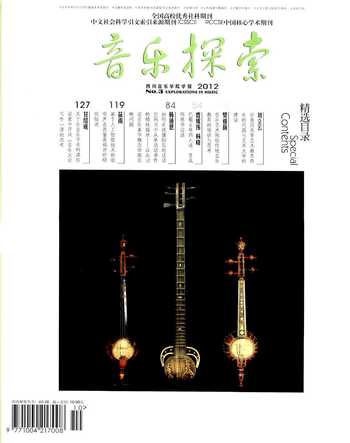

ピ成偉:在討論自己制琴之前我想說說四川的斫琴史。用源遠流長、精品輩出這個概念來形容蜀地的制琴歷史,我覺得不過分。漢代出土的撫琴俑大量集中在西南地區,從琴俑撫琴的姿態和琴的型制來看,古琴的樣式已經進入了一個相對成熟穩定的時期,而且彈琴在當時的巴蜀文人中已經是一件比較普及的事情。當然,蜀琴的最高峰應該是在唐朝,尤其是雷氏家族的制琴,在當時就聲名鵲起。現在還存留的國寶級古琴中九霄環佩、鶴鳴秋月、云中山、春雷、飛泉等等,都是四川雷氏家族的琴。由此可鑒,蜀人不但彈琴歷史久遠,制琴也有相當深厚的傳統。更何況,在古往今來的琴學理念中,斫琴、撫琴和琴學研究三者之間從來就是一個整體,對于琴家來說,同時具備這三種能力是一種比較理想的狀態。

ノ17歲開始就在學校參加勞動,被分配到木工房學各種木工手藝,少年時期的這段經歷使我對木器制作有種特別的愛好。雖然木工技術是基礎,不過學木匠和斫琴還是兩回事兒,所花的心思完全不同。我學琴之初并沒有動斫琴的念頭,但隨著學琴的深入,對琴的各種奧秘越來越感興趣,很想自己親手做個琴來看看。我想,所有學琴的人,有志于琴的人都有過這樣的沖動。

ビ許角俚南敕ㄒ丫很久了,真正實施是在1987年。最開始的時候異想天開,把制琴看成是個純粹的木工活兒,照著圖紙就開始做。頭兩批琴出來把我狠狠打擊了,完全不是我想要的手感和音色,于是下決心開始鉆研,當時真是屢屢失敗,想哭的感覺都有了。但是我這個人還是有點耐心的,從刨刨子、打銼子到挖膛、上灰,每一個工序我都親歷親為。我太太也很能干,幫我剪貝殼磨成琴徽,我們起步的確還是比較艱難的。經過兩三年的試驗和摸索,到1990年左右我覺得斫琴上了一個臺階,盡管音色還不太理想,但已經可以勝任演奏了。

セ毓似鵠矗我把自己的斫琴經歷分成三個時期。1987年到1990年是入門時期,1990年到1995年是成長時期,1995年之后基本趨于成熟,但在2003年左右,我覺得自己在一些細節問題上又有了新的突破。實際上,我的琴是在自己不斷地演奏實踐以及與琴界朋友們的交流中日臻完善的。作為一個演奏家,我越來越明確地體會到撫琴與斫琴相輔相成的關系。要想成為一個好的斫琴家,最好把自己變成一個優秀的演奏家,你才能體會到演奏時在音色、力度、聲韻等各個方面的實際需要。大概而言,演奏的深度和斫琴的高度是相輔相承的。反過來說,斫琴這個過程給演奏帶來了無窮的領悟空間,只有真正明白了琴器制作的奧妙,演奏時才懂得聲音的淵源,懂得如何去控制力度、音色和聲韻關系。

チ磽猓這么多年來琴界有些朋友,比如李祥霆、李鳳云、謝孝萍、戴曉蓮等等比較喜歡用我的琴,他們也會不斷給我提出技術上和聲音審美上的要求,我覺得這種交流也是我提高制琴技藝的重要渠道。這方面比較典型的是李祥霆先生,他常常在音樂會上用我的琴,他的演奏濃重激情、張弛有道,對琴的要求就比較高,要適應各種風格的作品和各種情緒的表達。關于琴的理想狀態,李先生時常和我交流,我覺得這些交流都對我斫琴有重要幫助。

ナ導噬希因為文化背景、審美習慣等等差異,每個斫琴家都有關于制琴的理想和理念。這些理念在本質上是各有千秋的,我個人覺得有差異是好事,個性是藝術的本質。就我自己來說,經過這些年的琢磨也形成了自己的一些審美理念:首先,我認為“音色”是琴的靈魂,是斫琴家的核心追求。古琴之所以為古琴而不是古箏,是這種樂器在音色上有一種獨特的表現力,所以我們認為古琴的基本音色是有共性特點的。但是從另一個角度看,一張好的琴又一定有自己的個性特點,或雄宏松透,或含蓄內斂,這就要看斫琴家在制琴的時候的個人狀態和追求了。我作為蜀派的琴家,我制琴的審美習慣受到流派的整體影響,所謂蜀聲峻急、激浪奔雷、古樸厚重,我的琴在音量和力度上的要求一定要出得來。當然,最理想的狀態是“收放自如”,在表現上有足夠的張力,能滿足不同的作品和演奏者在情緒、力度、速度和音色上的不同追求。在一場音樂會上,不可能《梧葉舞秋風》用一張琴、《大胡笳》用一張琴、《廣陵散》又用一張琴。另外,良好的手感也是我多年的追求。對于一個演奏者來說,演奏琴器的舒適度是非常重要的。如果一張琴振動良好,回饋到手指的準確信息將會非常有助于演奏。有人形容唐琴,按如指下無弦,也就是說手指和琴弦非常貼合,演奏時手感舒適輕松,這是我斫琴中一個重要的標準。

パ釹:在傳統中國,古琴與文人士大夫這個階層有特殊的關系,所謂“琴棋書畫”是文人養心養性的重要方式,古琴也因此以比較穩定的方式由先秦傳承至今。從上個世紀開始,中國傳統的社會結構幾近瓦解,古琴失去其所依托的特殊人群,需要在新的社會環境中重新尋找生存發展空間。您作為四川省非物質文化遺產傳承人,如何看待新舊更張之間古琴的歷史命運?怎樣理解傳承人的社會責任?

ピ成偉:先講一個小故事。前些年我去公眾場合演出,好幾次被主持人介紹成“古箏大師”,我無可奈何之下解釋說,第一我不是大師,第二我彈的不是古箏是古琴。我相信,很多當代的琴家都經歷過這樣的尷尬,“士無故不撤琴瑟”的時代終究離我們遠去了。古琴在今天成為非物質文化遺產,何其哀又何其幸!所哀的是,承襲兩千多年的道器傳到今天竟成了遺產,所幸的是,大多數國人已經意識到了琴之于中國傳統文化的重要價值。

ゴ游易約豪此擔從來就沒有懷疑過古琴作為道器和樂器的雙重價值,也堅信古琴在當代中國不會衰落,只是我們需要花時間花力氣讓更多的國人重新意識到、體念到古琴的好。當然,從我爺爺到我兒子,我們一直在堅持做的就是拓展古琴的學習群體。我們不認為古琴傳播有所謂“精英”與“平民”的區隔,音樂學院所培養的畢竟是極少數職業琴家,對于普及古琴藝術來說是遠遠不夠的。在我的理想中,最好的狀態就是讓所有受過正常教育的國人都知曉古琴,讓所有有緣習琴的愛好者,都能領受琴學之于他們精神生活的意義。

ビΩ盟擔我們巴蜀的琴脈在這特殊的一百年中并沒有真正中斷過,其中一個很重要的原因就是傳統的琴人結社活動,我們自己把它叫做“雅集”。上世紀30、40年代,裴鐵俠、伍洛書、喻紹澤等人分別組織的“律和琴社”與“秀明琴社”是成都琴人重要的活動中心。抗戰和文革時期,古琴活動陷入最低潮,不過一旦改革開放,成都琴人立刻重組琴社。1979年“錦江琴社”的成立重新給了成都的琴人們一個家,到今天為止,成都但凡彈琴有些資歷的琴人,基本上都有過在錦江琴社雅集的經歷。雅集是琴人內部的活動,大家相聚鼓琴、相互切磋、暢敘幽情,是很愜意的一件事兒。

ゲ還,只有雅集對于古琴的社會化來說是明顯不夠的,我們需要有更多的人認識琴、學習琴、熱愛琴。尤其是1990年成都舉辦了“第一屆國際古琴交流會”,各個地區和國家來了一百多位琴家,大家同臺獻技、雅集切磋,對于我個人來說真是大開眼界,深受觸動。之后我又去北京、上海、南京等地交流學習,那個時候就覺得成都在古琴普及這方面還需要下大力氣發展。其實從90年代初開始,我們成都的琴家紛紛通過結社或私人教學的形式向大眾傳播古琴,不過我覺得真正發展成一種良好的勢態,是在2000年之后。

ザ雜諼腋鋈碩言,2006之后遇到一些很重要的機會,在各界社會人士和朋友們的幫助下,分別在青城山、青羊宮、草堂寺、文殊院這些成都最富盛名的文化場所建立起琴館。將巴蜀傳統的道教文化、佛教文化、文人文化與古琴結合起來,這是非常應該也是非常理想的事情。人們可以在一個優雅且富有歷史文化底蘊的場合中,學習古琴并了解巴蜀整體文化,這很符合我們復興琴學的初衷。實際上,這些琴館現在主要是由我音樂學院的學生們在運作。我這樣做有兩個目的:第一,音樂學院的學生已經具有相當的專業修養和技能,他們理應成為古琴的傳播者,以盡自己的社會責任;第二,學古琴的學生就業仍然是個問題,現在國家提倡大學生自主創業,開設琴館就是一個很好的自主創業方式,既不丟棄自己的專業也能因此維持良好的生計。將自己的利益與社會的利益相結合,我覺得學生們很有干勁兒。2010年,我們蜀中琴人成立自己的古琴學會,將各個成都琴館的成員團聚在一起,更有利于促進巴蜀古琴的整體發展。

ニ孀胖泄改革開放和整體實力的增長,我明顯感覺到古琴作為國學的一部分,越來越受到中國乃至全世界的認同。尤其在古琴成為聯合國非物質文化遺產以后得到更大范圍的關注。2012年6月,我第五次赴英國講學,去海外傳播琴學文化。英國的亞洲音樂中心(AMC),每年6月到9月會邀請亞洲杰出民族音樂家到英國講學。我們在倫敦肯辛頓皇家音樂學院為學生授課,來上課的學生有各種社會身份,在語言不通的情況下以對彈的方式仍然能取得很好的教學效果。這讓我感覺到音樂跨越文化的意義,感覺到“琴學無疆”的無限可能。

パ釹:曾老師,我們現在聊天的地方是您的個人工作室,同時也是“喻紹澤紀念館”。我一進門就被四壁的老照片和各種型制的古琴所吸引,您剛才對陳列展品的講解更使我體會到巴蜀琴學之深遠。這個紀念館應該是成都第一個以古琴為主題的紀念館,對于承繼巴蜀琴學來說具有重要的意義。您能否談談建設這個紀念館的初衷以及工作室的規劃。

ピ成偉:喻紹澤先生是我的外公,也的確是蜀派古琴近現代歷史上一個很關鍵的琴家。我以他的名字命名紀念館不僅僅是為了緬懷他,更重要的是想為民國以來巴蜀古琴的發展歷程留下些歷史的印記。喻紹澤和査阜西、吳景略、顧梅羹、張子謙、管平湖等等先生是一輩人,他們這輩琴人所經歷和體驗的與傳統琴人截然不同。中國社會的巨大變革,新舊交替的動蕩歷史環境,迫使他們要重新尋找自身的社會定位,以及古琴的社會價值。進入音樂研究所或音樂學院成為職業琴家,是當時優秀琴人們幾乎一致的選擇。隨之而來的課題,就是如何將古琴視為眾多中國傳統民族樂器中的一種,拓展其音樂性空間。喻紹澤先生是蜀派自民國到新中國以來重要的琴家之一,他的前半生以琴會友,與當時重要的巴蜀琴家裴鐵俠、龍琴舫等等常來常往,更與京津、滬上的琴家們互通有無。新中國成立后,他進入音樂學院教學,并以錦江琴社為基地積極促進琴界活動。應該說,這一期間凡在四川長期的彈琴或斫琴的琴人,與他亦師亦友,莫不與他有各種來往。作為他的晚輩和學生,我所看到的喻紹澤生命史,就是大半部20世紀巴蜀古琴史。因此,以他名字命名的紀念館,所要紀念的不是喻紹澤這個人,而是一個世紀的巴蜀琴運。

ゾ」芤丫有了些陳列和規模,目前喻紹澤紀念館其實還在建設和摸索之中。紀念館主要分成三個部分,第一個部分是關于四川兩千多年來與古琴相關的各種文化遺址的介紹。我們粗略的計算了一下,僅成都周邊100公里半徑內就有從漢唐以降與古琴相關的遺址十余處,這是一個相當可觀的琴學文物比例。展館的第二個部分是要對清中晚期以來的蜀派古琴做一種歷史的脈絡梳理,這個部分的展示建立在大量的圖片和史料基礎之上,這是一個長期的工作。我們目前先呈現的是自己所熟悉的“葉氏一脈”這個部分。第三部分是對喻紹澤先生個人琴學生涯的回顧,通過不同時期留下的照片、書信、藏譜、筆記、書法和繪畫,試圖呈現出喻紹澤與琴相伴的一生。目前我們正在拓展的第四部分,靈感源自天津音樂學院王建欣教授。他認為我們應該發揮斫琴的特長,建設一個制琴的專題,詳細講解斫琴的流程、用料、方法等等,我個人覺得這將是非常有趣也非常必要的展示。之所以將紀念館和工作室放在一個空間當中,是因為我們認為巴蜀琴學的任務不僅僅是記住歷史,更重要的是沿繼并拓展蜀琴在當下社會的生命空間。所以在我的理想中,紀念館與工作室的融合也象征著我們對琴學研究的一種整體性追求,如何將古琴表演、制作與理論研究在新的歷史條件下加以整合,還有很多需要摸索的地方。

ィū疚腦誆煞糜胝理的過程中,得到四川音樂學院民樂系研究生曾河與四川音樂學院民樂系青年教師董雯雯全力協助,特此致以誠摯謝意)。

ぴ鶉偽嗉:李姝