美國“復蘇”背后的邏輯

劉西曼

在2012年的第一周, 美股創出1年多來的新高,而且實體經濟的“錢景”看起來也很美:去年12月,美國非農部門失業率連續第四個月下降,降至8.5%,這是自2009年2月以來的最低水平;制造業采購經理人指數升至53.9,成為半年來的最高水平;同時, 消費者信心指數為5個月來最高水平……美國復蘇了?

結構性就業復蘇

2011年成為美國新增就業的黃金年,實現160萬人就業,是2006年以來最多的一年。但是,這與制造業回流關系不是很大,而是一種偏向于服務業的結構性復蘇。

要想弄清楚這一點,必須清晰地了解美國不同行業的就業結構。在美國的11個主要非農就業行業當中,貿易、運輸和公共事業一項占比最高,約19%;政府位居第二,占比超過15%;教育和健康服務(相當于中國的教育和醫院兩大事業單位)、專業和商業服務各占超過13%;制造業的就業只占美國就業人口的10%以下,約1300萬人。

所以,美國此次金融危機中的失業問題主要并非制造業流失所致,就業的恢復也不應該由制造業回流而致——制造業在全球的遷移更多地是一個長期過程,涉及到全球經濟的再均衡。對數據進一步分析也可以看到這一點,根據去年12月《ADP 全美就業報告》,11月私營就業人口增加了17.6萬,其中制造業僅僅增加了2.2萬人,其他主要是由服務業增加的。

其實,這顯示出美國經濟的強勢所在:美國就是高端制造業高度發達(如IT、軍工、汽車等),高端服務業高度發達(金融、管理咨詢、教育),但是低端制造和部分可以外包的低端服務自然流向國外。要想要低端制造業和低端外包業回流,要么美國的薪水大幅下降,要么國外承接外包的國家成本大幅提升。但這只是一個悖論。

結構性“群體復蘇”

眾所周知,在財富蛋糕一定的情況下,不可能各個群體都獲利。那么,在這輪經濟危機中,美國各群體是怎么去分配蛋糕的呢?研究不同群體之間的博弈會很有趣。

我們可以將美國分為5個主要群體:資本家、富有階層及大企業,中產階級,低收入階層,政府,外國經濟利益相關者(如債權人、貿易方)。當金融危機來臨時,這些群體有不同的博弈能力。

論實力,首當其沖是大企業和資本家階層,這個大群體,根本就不需要通過投票來左右政府的行為,而是通過游說團體和資本關系,客觀上就能對經濟產生巨大影響。因此,美國救市策略第一步是救助以華爾街為代表的金融企業——盡管其就業占比僅為6%左右。當然,美國的一些實體企業比如IBM、蘋果等,實力足以自救,并不在此列。

其次顯示威力的是中產階級,但他們與政府、企業之間的博弈很有趣。因為中產階級在美國占比最高,大約為8成,這個群體有很強的投票權,所以在2012年選舉年會成為焦點,但在經濟危機中,他們對企業并不存在明顯的議價能力,企業要裁員,他們只能面對,而政府也不能強制企業減少裁員。但當政府要保護低收入者的利益,需要對大企業和富裕階層收稅時,又會連帶讓中產階級受損,此時中產階層中的大多數就又會站在企業一方反對加稅。最終,政府也沒有向高收入者加稅,中產階級與政府的博弈基本是“平手”。

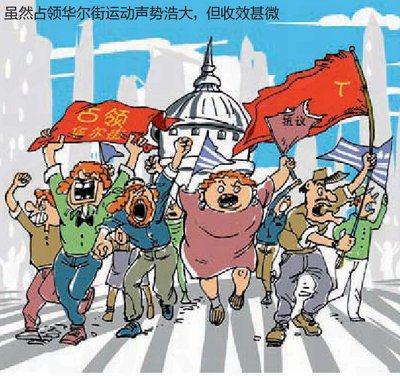

第三是真正出現問題的低收入群體,也就是華爾街運動的主體。低收入群體的競爭力最差,很多工作被外包到海外。他們在向政府要條件時,看起來聲勢浩大,但是投票權卻往往是無效的,因為他們總體占比少。他們渴望政府為富人加稅,為自己增加福利,這讓他們很大程度上和中產階級也形成了“敵對關系”。

第四個是美國政府,他們做選擇非常難。企業家和富裕階層利益不能明顯受損,實際上,危機后企業家和富裕階層的財富在提升,企業的現金更是超過2萬億美元,利潤不斷創紀錄;中產階級的財富主要是房產和股票等金融資產,前者不斷減值,后者逐步恢復,影響到他們的,主要是失業率的高低;而低收入階層呢,房產和金融資產都可以忽略不計,主要關心的就是就業和福利,恰恰他們的就業是最難解決的,窮政府也不可能給出更多的福利……

于是,美國政府的選擇再明顯不過了:一方面,不斷透支政府信用,國債占GDP比重迅速達到100%,大部分補貼了企業,間接傳遞到中產階級,但是顧不上低收入階層;另一方面,加大印鈔機馬力,通過美元貶值促進出口,轉化成其他市場的通脹。而且,還要不斷向外國政府借債——外國政府不是不知道美元長期貶值的趨勢,購買美債的最大理由僅僅是因為歐元更差,而瑞士、挪威等優質國家市場空間又太小,容不下那么多資金……