詩性的視覺

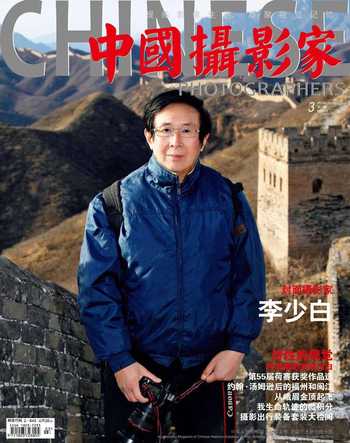

李少白 蔡煥松 唐東平

蔡煥松:現在攝影界許多人很喜歡把攝影家定位在某一個位置上,好像你是風景攝影家,你是紀實攝影家,你是什么什么家,所以很多人就依據少白老師拍風光拍得比較多,把你定位在風光攝影家,我又覺得好像不大對,你拍的很多東西又不是風光。你對自己的定位是什么?

李少白:我拍得比較多的是長城和故宮,基本上應該算是風光的大范圍之內。但如果要說得更準確些,還是在攝影家前面不加風光二字更好些,而且我的攝影起步和風光一點兒關系都沒有。

蔡煥松:我看過你早期拍的美女作品,你是從拍美女開始你的攝影歷程對嗎?

李少白:我是拍美女開始的,文革大串聯的時候拿著家里的相機在大街上拍美女。1970年“文化大革命”期間我失去自由,1979年平反,那時候都快四十了,做其他工作起步晚了,我不甘一般,老想拔尖,覺得攝影和藝術沾點兒邊,跟年齡沒什么關系,只要你有天賦,起步晚也沒關系,所以我干脆搞攝影,而且方向是美女攝影。到了80年代末的時候,我在這個行當中就比較有名了,那個時候的一些有名的美女都知道我,許多掛歷也都是我拍的,我挺得意。

蔡煥松:后來因何事、何因改拍別的題材了?

李少白:是因為有人打擊我了,說我離開了女人的大腿就不知道怎么按快門。我一聽就怒發沖冠,心想,那么輕蔑我,不就是因為這個題材嗎,好像這個題材多么低俗。為了讓他們閉嘴,得找一個所謂有內涵的東西來拍一拍。我想了一下,在我拍美女的選景過程中,感觸比較深的是故宮,故宮不僅宏偉壯麗,而且還有很深厚的文化內涵,故宮離我當時住的地方也比較近,門票也不貴,就開始拍故宮了,那是1992年。就這樣拍了半年故宮。1992年11月3日,因為一個偶然的機會,我當時就職的中國橋雜志社與華北油田合作,在北京民族文化宮把我拍的故宮拿出去展覽了。評價挺好,出了不大不小的名,也出了一口氣,但是這口氣出得不徹底。為什么呢?因為我發現北京比較有名的攝影家,都是因拍長城而出的名,所以我覺得最后的決戰還是在長城上。其實我對長城并沒有興趣,但是為了讓某些人徹底閉嘴,在1992年底,我開始拍長城了。我雖然是帶有功利目的去拍長城和故宮,但最后還真的愛上長城和故宮了。如果現在誰要問我,中國最大的美女是誰?第一是長城,第二是故宮。我認為,在中國,這是兩個無與倫比的美女。

唐東平:說你是風光攝影師,也無可厚非,但問題是你的風光跟別人的風光不一樣,在你的風光作品里人的感受是占主要因素的。我曾看過你一張拍長城的圖片,拍的不是長城,拍的是山桃花,落了滿地的山桃花,一個高角度的拍攝,表現的是落英繽紛的地面。我覺得這個角度好,就是說,你很輕松,俯拾皆可為美,你往上看,往下看,表現得很自如,很多人雖然也有這樣那樣的嘗試,但眼里頭總還是有一個先入之見,有了長城我就去拍長城,功利性特別強。

李少白:我功利性也很強。

唐東平:你剛才說你是抱著功利目的去拍長城,但你對于美的那一種理解還是與眾不同的,有一點兒像日本東山魁夷的繪畫,滿地落英繽紛那種,那個感覺很女人味,很優雅。那時候我對你的東西還不是特別了解,后來你又出了《看不見的故宮》和《看不見的長城》,我才對你有一個比較深的印象。你剛才說你走向攝影的歷程,要比那些奔著攝影目的想要成家的人,所謂對藝術感興趣的人走上攝影道路要更樸實,更純粹,更真實。為什么呢?因為你當時是被感動的,你被攝影感動的是什么?是攝影本來的或原初的意義,這個了不得,就是一種原始的動力,你的原始動力來自于什么?來自于攝影的最本質、最原始和最純粹的那種功能,而那種功能則帶來了意義,就是要記錄那種生命的意義,記錄存在的意義,記錄我們走過的足跡。我覺得你后來走上人文攝影道路,不是偶然性的,應該說故宮和長城都是咱們人文攝影里面的一些典型范本。

“攝影可以是關注社會、批判社會、改造社會的一種手段,也可以是純粹的愛好,甚至是造夢的工具。”

蔡煥松:從攝影傳進中國以后,我們的攝影前輩,包括郎靜山,再到后來的陳復禮,許多人都在探尋著怎么把中國傳統文化糅在攝影作品中。改革開放以來西方許多攝影理念傳入我國,很多人唯西方理念馬首是瞻。我看少白老師的作品很少受時髦理念所影響,骨子里還是中國文化的,依據你自己的創作實踐,對當下攝影界的狀況,你持什么看法?

李少白:上海有一個非攝影類刊物采訪過我,讓我評價中國的攝影界,我說中國的攝影界有兩種人讓我比較反感,一種人叫“土八路”,另一種人叫“假洋鬼子”。“土八路”大家都知道,是那種比較保守的,比較封閉的,動不動就強調什么旋律,什么宣傳功能的。而“假洋鬼子”,不是說本雅明就是說桑塔格什么之類的。哲學上說極端相合,“假洋鬼子”好像是極右,實際上是極左,老在教導別人,應該這樣做,應該那么做。動不動就站在一個道德的高度上來批判別人,比如說批判風光。最近我看到一篇文章,說要把風光攝影從攝影圈驅逐出去,驅逐出去最主要的理由就是它沒有社會責任感,不關注現實。我對這個社會責任感的提法就極其反感。任何一個人,只要是一個真正的人,社會責任感是自然而然就會有的,不違法,不傷害別人,也是一種社會責任感,我覺得,作為一個人,熱愛生活,熱愛生命,這是很重要的。人家熱愛生活,熱愛生命,喜歡大自然,喜歡攝影,喜歡風光攝影有什么不對,值得你義憤填膺,沒完沒了的批判?不同的興趣,不同的價值觀,你何必去干涉人家呢?社會責任可以體現在很多方面,不一定非體現在攝影上。攝影可以是關注社會、批判社會、改造社會的一種手段,也可以是純粹的愛好,甚至是造夢的工具。

我認為20世紀是各種主義登臺較量最激烈的世紀,較量的結果是發現還要講自由、講民主、講和諧、講共處。我覺得攝影界也一樣,讓它自由發展唄,你愿意紀實你就紀實。拍四五運動,自有它的歷史價值,但是有的人拍風光、仙鶴或者什么,他也有他的價值。

蔡煥松:你剛才講到社會責任感的問題,我認為這是攝影界應該思考的問題。咱們回到你說的原題上,就是你說最恨的兩種,“土八路”跟“假洋鬼子”這兩種現象,那你認為什么才是正確的?

李少白:我認為還是少一些教師爺為好,少一些自以為是的圣旨為好,少一些故作驚人的暴力語言為好,少一些新概念、新定義為好。拿風光攝影來說,風光攝影已經約定俗成了,就是以大自然為對象、以審美為標準的這么一種攝影。有些以大自然為對象,但不以審美為標準,就不叫風光攝影。復制科研標本的,比如說地質勘探,那不叫風光攝影,或者記錄一個社會問題的,比如拍攝垃圾場,那個也不叫風光攝影。風光攝影又分兩類,一類是記錄性的,就是被譏為美麗的垃圾的那一種照片,比如“黃山云海”,“壩上秋色”等,這個無可厚非。但風光攝影和其他攝影一樣,也會誕生一批藝術家,不止風光攝影可以誕生,紀實攝影也能誕生,我覺得紀實攝影里面的布列松、杜瓦諾、王福春等就已經上升到藝術層面了,他們不光是記錄歷史、記錄社會、記錄生活,也在發現美、表現美。風光攝影也一樣,風光攝影里有一部分人,很少的一部分人,把大自然作為抒發自己情感的對象,他不是復制大自然的美,而是去發現大自然隱藏的美,并使它主觀化。我覺得這是屬于藝術層面的。我個人認為風光攝影不管是藝術類型的,還是那種復制類型的,都是人類精神領域非常重要的一塊,因為不論是復制大自然的美,還是從大自然中去發現美,都能讓人類獲得并享受大自然的美。我覺得人類之所以愿意活著,大自然之美肯定是非常重要的誘因。美的東西當然也存在于社會中,但更多的是存在大自然里面,所以我覺得,將來隨著社會的進步,風光攝影會吸引越來越多的人……它就會跟戶外散步,出來做健身操差不多。

唐東平:以前廈門大學有一個關于讀書的論壇,陳丹青談了一點讀書的體會,說讀書對于他來說至少可以讓自己達到自以為非的程度,當然他的意思是說不要過分地迷信書本,書本可以帶來知識,讀書多了有好處,但讀書其實是中性的,很多沒有讀過許多書的人,照樣具有驚人的智慧。陳老師的這個“自以為非”,可以用到李老師身上了,你也是看了很多事情,想了很多事情,其實你不是在做“自以為是”,你是在進行反思,進行否認,在做“自以為非”的理解。剛才你所反對咱們攝影界里面的“土八路”與“假洋鬼子”,概括得很絕。

李少白:攝影界各種人都有,我接觸的比較少,但是我覺得攝影界跟任何界都一樣,有人的地方就有左中右,這個是不足為怪的。

蔡煥松:現在世界的文化發展潮流是多元嘛。面對這種情況你是各取所需、各自發展的包容心態,還是用別的方法對待……

李少白:我不取包容的心態。

蔡煥松:一定要反擊嗎?

李少白:伏爾泰說,愿意以生命的代價來捍衛你說話的權利。我也持同樣的觀點,哪怕你罵我,但是并不能說,你說的話我就愛聽,你說的話我就同意,同樣我也有權利來反擊你,所以說這是另外一個問題,存在是合理的,是社會發展到這一步,就可能有這個出來,有那個出來。

蔡煥松:生態多樣化。

李少白:但是同樣,我的存在也是合理的,而且我們之間肯定有對錯,現在有人老說沒有對與錯,不對,有對錯,對錯肯定是有的,不然這個社會怎么前進。比如說一個車子前進它一定是有一個前進的動力,也有一個阻力,光有動力,沒有阻力,車也前進不了。

“我覺得這個攝影啊,根本就要驅逐‘思想。”

蔡煥松:你是不是也想對那些權威人士進行反擊的同時,爭取站立在一個制高點上啊?

李少白:這不是站什么制高點,但要有一個立場,有一個落腳點,每個人都要一個落腳點。我為什么對他們比較討厭呢?因為他們動不動就強調“思想”、強調“觀念”,批判風光其中有一條就是說風光沒有思想。現在觀念攝影大行其道,用“思想”來指導攝影,或者說用攝影來表達“觀念”,我就反對這個。

唐東平:這個跟我的觀點很相似,我一直主張,形象是大于思想的,思想要大于技巧。

李少白:我比你徹底,我覺得這個攝影啊,根本就要驅逐“思想”。我覺得音樂、美術、攝影,只要是在藝術層面上,主要是感覺,而不是“思想”,因為“思想”是有邏輯性的東西。藝術最大的功能是利用外在美將人的內在美觸醒,外面有多美里面就有多美,但里面的美,相當部分是藏著的,包括你自己都不知道。那么怎么開發出來呢?其中有一個非常重要的手段就是通過藝術來觸動你,聽音樂就能哭,為什么?被觸動了、被感動了唄。什么思想能讓人哭?沒有。所以我個人覺得“思想”在藝術上不值錢,是人就會思想。何況攝影界有哪一個夠得上哲學家的水平呢?再說中國在20世紀就沒有出什么哲學家,也沒有什么值錢的思想,你那個思想、觀念本身就沒有什么,還用了一個缺乏邏輯能力的攝影手段來表現。我說攝影如果在藝術層面上主要是靠感覺,并不是說攝影人沒有思想,有思想的人恰恰不會費了半天勁,去用光影,去用色彩來表現他的思想。

“是兔子說兔子的話,別認為狼好。”

李少白:我跟一位著名風光攝影家有一次對話,人家問我們倆,現在中國喜歡風光的人特別多,中國風光又碰到瓶頸,遭到清算,你們倆對這些風光愛好者有什么建言。那位攝影家說第一要有創新,第二要有個性。他說的這個是顛撲不破的真理,放之四海而皆準,可是我認為他說這些不太對,為什么呢?首先我覺得中國的風光攝影現在的狀況很好,應該讓它自然發展。沒有必要強調什么創新,什么個性,現在偽個性太多,一拍照,一畫畫就想著創新,想著個性,為創新而創新,為個性而個性。我不反對創新,藝術當然要創新,藝術家的成熟標準就是有個性,但是不易強調,應該強調真實,只要真實,自然而然就會有個性,所以這個真實是非常重要的。比方說你喜歡小橋流水,你就好好地去表現小橋流水,你就別想高原,別人家說高原容易出片子,你就往那兒跑;你喜歡高原不喜歡周莊,你就別去周莊,哪怕周莊多走俏也別去。就是說你是兔子說兔子的話,別認為狼好,受歡迎,你就學狼叫,你成不了狼,狼就是狼,羊就是羊,羊里也有優秀的。

“詩意,是美好的情景與美好的心靈相互呼應,生出的一段美好。”

蔡煥松:你說過一句很典型的話,就是在風花雪月中尋找詩意。

李少白:對啊。

蔡煥松:你是怎么理解這個問題的?

李少白:風花雪月從字面看是指大自然的現象,實際上是指美好的、浪漫的、詩意的生活。詩意,是美好的情景與美好的心靈相互呼應,生出的一段美好。

蔡煥松:我很贊成你找詩意這么一個觀點,事實上攝影用詩的語言來表現是很對的,但是從攝影本體來講,詩意是創作主體攝影家的一種主觀審美體驗,而影像是攝影家依賴大自然這個客體的觀看結果,如何把主體這個詩意在拍攝客體的過程中融進去,你是怎么在觀看的過程中體現出來的?

李少白:這個說來,還是陸游那句話,功夫在詩外,不是說你臨拍的時候,想怎么讓它有詩意,你如果不是一個有詩意的人,教你一百種方法你也沒詩意,你是一個有詩意的人,你不拍照也會有詩意。

蔡煥松:你不是藝術家的料你就當不了藝術家?

李少白:詩意更多的是要在平素來培養,怎么培養,那當然還是一個功夫在詩外的問題。我從前就喜歡文學,自認為有文學天賦,因此很發奮,小時候就讀了很多的詩,而且能背下很多詩,后來我攝影能比較快的上手,跟我背過很多詩是有關系的,它潛移默化的影響了我,所以我就能比有些人更敏感,更容易感動。功夫在詩外,就是說那些平平仄仄什么,當然你要掌握,掌握了以后不見得能成詩人,更多的是在平時修養,修養就包括兩個方面,一個方面就是書本的。陳丹青的話我不完全同意,陳丹青也是好做驚人之語的人,最重要的還是來源于書本,因為書本是一個濃縮的知識,讀書要比通過社會實踐獲得的更大。讀書,古今中外各種思想很快就能接觸到,要靠實踐,到哪兒去接觸這么多人,我這一輩子也碰不上薩特啊,是不是,但是光有書本知識也不行。我覺得書本知識是第一位的,要不干嗎說破萬卷書,行萬里路呢,破萬卷書是第一位的。

蔡煥松:那也是說你先在腦袋里面積淀了很多詩,然后用詩的視角去觀看這個客觀世界。

李少白:沒有這么刻意,自然而然的。我個人啊,是比較傾向于詩意攝影的,但是有人他沒有詩意,能不能攝影?他也能攝影,詩意只是攝影中的一種追求。很多人沒有詩意,但是有社會責任感,拍的東西也是很感人、很有價值的。同是紀實攝影家,法國杜瓦諾的照片就非常有詩意,但是有的紀實攝影就不是,像美國的克萊因,他又是一種。我對自己的定位是拿著相機的詩人,這只是百花齊放中的一種,別人沒有必要貶低這個詩意攝影,我也沒有必要去抬高。所以我覺得還是像你說的百花齊放,多元的存在,多元的存在是很重要的。

蔡煥松:你曾撰文提出了影像應該“畫里有話”,這個觀點和你反對在作品中表達某種“思想”的理念二者有矛盾嗎?

李少白:不是我強調畫里有話,畫里肯定有話。關于這點,我在“畫里有話”的自序中是這樣寫的:“每次看到令我欣賞的攝影佳作,除了看,還常常想知道有關這幅作品的更多的東西:作者是怎樣的人?他為什么要拍?為什么偏偏要這樣拍,而不是那樣拍?他通過作品想要告訴我們些什么?這一切的一切知道得越多越好,因為我相信一幅好的作品的背后一定裹藏著創作的秘密,甚至是通向真善美的密碼。”我不希望照片拍出來要表達某種思想,或者要通過這張照片傳遞給別人什么思想,我是反對這個,因為我覺得這是吃力不討好的事情,幾乎不可能的事情。但是只要是一張照片,看著它必然有反應,但是這個反應是什么,那就因人而異了。

蔡煥松:反應不同。

李少白:反應不一樣,作為一個攝影家,他盡可能地讓自己的讀者,反應更強烈一點兒,更多元化一點,那么就要研究那些技巧問題、表達方式問題等等。

“我認為攝影家所謂的創作、創新,主要在發現,發現什么呢?發現上帝的秘密。”

蔡煥松:你剛才說不主張強調創新和個性,又坦率道出你老想戰勝別人的想法。想拍得比別人更好,你的那個“更好”體現在什么地方呢?你認為是在語言或者手法方面嗎?

李少白:我認為攝影跟其他藝術一樣,只要是一沾藝術邊,就跑不了創新,必須有創新,不創新不叫藝術,但是攝影的工具是照相機,照相機最大的本事是復制,怎么復制還能創新呢,這是很矛盾的事兒。我悟出來了,攝影家跟畫家有很大的不同,畫家可以單打獨斗,即使你把他關起來,筆也沒收了,紙也沒收了,畫家還有辦法拿手指頭,沒手他用腳,沒腳他用鼻子,他總能把這個圖案畫出來,拿沙子、墻什么蹭出來。攝影家的照相機被沒收,你就沒戲了,因為你用手指頭那不叫攝影,攝影必須用照相機這個工具,還有一個攝影必須有現場。現場是什么?就是上帝。上帝必須存在,上帝不存在也不行,所以攝影家是三者的結合,人、工具、上帝。那么人和工具的關系是什么呢?沒這個工具,人無能為力,不能留住那個影像,人又要控制這個工具,征服這個工具,讓這個工具聽話,既然上帝就是客觀存在,就是現場,就要敬畏他,你沒他不行,但是你又要去揣度他,因為上帝造了人,讓人能活下去,其中有一點兒就是讓人覺得世界是很美好的,因此你能看到自然和社會中很多美好的東西,但是上帝同樣不那么慷慨,好多好東西還藏著,讓那些不是目空一切的人、不愚蠢的人、勤奮的人去發現,西方圣誕節的時候父母都要給自己的孩子禮物,一般都藏在襪子里,鞋子里,枕頭底下什么,反正讓小孩第二天早上起來找,比直接給他不一樣。同樣一個道理啊,我認為攝影家所謂的創作、創新,主要在發現,發現什么呢?發現上帝的秘密。

唐東平:咱們中國傳統文化里頭有“三不朽”:太上立德,其次立功,再次立言。那么攝影家拍照片,也是一種語言的運用,過去的人是著書立說,我們現在呢是用影像來作表達,也是一種立言,也是一種不朽。但是儒家也好,道家也好,包括佛教也好,都談過語言和意義的問題。佛教的《楞伽經》說意義是不生不滅的,無古無今的,而語言則是有生有滅的,不同的時代有不同的語言,不同的國家有不同的語言,不同的人會說不同的話,但是意義是不滅的,它不因為你的存在而存在,也不因為你的消失而消失,意義將一直存在。所以,你用你的一套攝影語言,如何去表達另一種我們看不到的永恒意義,在這方面有什么樣的心得體會可以跟我們影友分享呢?

李少白:請看《中國攝影家》雜志,我的專欄正在刊登,已經第三期了,就講這個問題。首先講就是決定性的看。因為能不能當攝影家,首要的天賦就在于眼睛好使不好使,你的眼睛不好使,你構圖能力再強,你用的光再巧妙,沒用。為什么呢?如果你眼睛和常人眼睛是一樣的,總是把看見的東西拍下來,那誰都做得到。現在什么曝光準確,什么聚焦,什么東西都已經自動化了,現在重要的是你看見什么了,看見上帝的秘密。包括人間社會都一樣,上帝是藏著很多秘密的,你得有一雙敏銳的眼睛尋找,看見了下一步就好辦了,所以你剛才說的那個,我覺得作為一個攝影家來說,不管是面對大自然還是面對社會,他都要揭示那些一般人忽視掉的,或者根本就沒能力看到的,但是一旦揭示出來以后,就會感動他人。是不是真正的攝影家,拿這個標準去衡量,現在有好多攝影家不是攝影家。

蔡煥松:所以你提倡一種表達自我的影像?

李少白:不是表達自我,我就不愛用這個詞。還是要強調發現,發現后才能表現、表達,而“自我”在這個過程中會自然而然的顯現出來的,不必刻意去表達什么自我。

蔡煥松:你在你的影像中是追求唯美的,你自己也說過唯美本身是一種境界。

李少白:對。

蔡煥松:是藝術的境界。

李少白:我個人認為,我之所以愿意活,就是因為有美的存在,并不像有些人一說美就是一種淺薄,我還想寫一本書呢,叫《唯淺薄而可愛》。世界上有可愛,可恨,可憎,可親,可敬,這里邊最能使人活得好的就是可愛,而可愛跟淺薄往往是伴生的。我曾寫過一篇文章《快樂也是一種追求》。然后有人就寫文章來批我,說什么淺薄。有一次我跟一個詩人聊天,說了一句:因淺薄而可愛。她說太好了。

蔡煥松:所以不要故作深沉。

李少白:不故作深沉,就是,你是什么樣子就是什么樣子。

蔡煥松:你有一個觀點就是目的性太強的話反而出不了好片子,好片子是在偶然性之中。

李少白:作家馮驥才品論畫家時曾說過:必然性是工藝的,偶然性是藝術的。如果想成為藝術創造型的攝影家,還是多想一想馮先生那句話吧。

“只有否定了原先正確的,才能獲得新的正確的。”

蔡煥松:作為攝影家來講很講究積淀,你沒有積淀很難有再大的成就,但是這些積淀多了,你到現場的時候,自然而然會對你造成很多有形和無形的制約,這應該是一種矛盾對嗎?你是怎么理解和處理這么一種矛盾的?

李少白:我曾經講過,到現場以后,要拍東西時會有一個反應,這個反應,來自于你過去的經驗,來自于你過去的學習,或者是來自于其他人的經驗,往往是正確的,你依它去拍,沒錯,但是拍完以后要千方百計否定掉這個,十有八九會失敗,你否定不了,但是你還是要否定剛才那個東西。千方百計去否定,這很重要。因為只有否定了原先正確的,才能獲得新的正確的。

蔡煥松:就是你把原來已經獲得的否定了,尋找另外一種方式的獲得。

李少白:當然這個十有八九是失敗。

蔡煥松:那假如這個能成功,這是一個高度。在否定中前進嘛,使自己的境界再往高走。

李少白:對。但是攝影是在現場,現場有很多制約,由不得你亂否定,否定是否能成功,還來自于你平時的積累,如果是空的,你也想不出什么。

蔡煥松:就每次都挖空心思。

李少白:不是挖空心思,我這個人天生有一種叛逆性格,上課時老師講東,我第一個反應就是西怎么樣,也算成了一種模式。

蔡煥松:你剛才講到那個勤奮,勤奮這一條在攝影來講很重要嗎?

李少白:勤奮很重要。

蔡煥松:我細細研究了你的作品,總覺得也許是勤奮的原因,所以在不同的光線下你都能出東西。

李少白:不是都能出東西,是爭取有可能出東西。

蔡煥松:日本把攝影定義為光的畫,按照以前的傳統,攝影很講究光影效果,很多人把光線運用提到很高的一種位置,你是各種光線下都能產生好作品,那你對這個問題是怎么理解的?不要放過一切光線,你這個提法,在你具體的作品里面,你是怎么體現的?

李少白:攝影當然離不開光線,光線是靈魂,光線是魔術師,因此攝影就受到很大局限,老天爺對你不是那么慷慨,他有時候就不給你光線怎么辦。這樣的話你就得想辦法,最后我通過實踐得到一個啟示,光線當然有好有壞之分,有的光線就比較容易出作品,有的光線就比較難,但是這不是絕對的,就看你怎么運用了。比如說你到了壩上,它偏偏是陰天,那怎么辦呢?那就要找適合這種光線拍的東西唄。只要認真的找,還是能找到的。不放過一切光線,就是要學會識別各種光線,把它應用在最適合它應用的地方。

“攝影是無聊的天敵”

蔡煥松:很多影友那么熱愛攝影,這是無可厚非的,但是有些人的興趣卻像走火入魔一樣,就是剛才你說的急近于功名利祿,但是有些人就已經是太偏執,太執著了,你是如何看待攝影的成功與否?

李少白:我個人認為,人在世界上追求幸福感是活著的重要動力。其實有很多東西可以構成幸福感,幸福感中有一種叫成就感,對我來說,成就感即使不是最大的幸福,也是最大的幸福之一。所謂成就感,就是得到社會的承認,得到別人的承認,活得有價值,就是說社會上要少了你,會覺得缺一點兒什么,因為有你的存在,就會覺得這個社會添點兒什么。成就感的獲得當然要通過一種途徑,這個途徑要選擇得當。有些影友,也是把攝影當作一種追求成就感的手段,因為攝影容易上手,而且攝影的機會也比較多,攝影中也的確存在著很多人一步登天,因為它有偶然性。攝影跟別的不一樣,比如說那個英國倫敦地鐵爆炸,有人就在現場,順手拍了一張,100萬美金就來了,有偶然性。然而通過攝影能獲得那個成就感的,畢竟是很少。攝影對于我來說,假如我現在江郎才盡,或者,又讓我活一遍,把攝影天賦減半,我還會喜歡攝影。為什么呢?攝影,第一它容易學會,照相機也不是很貴。第二攝影不管是紀實也罷風光也罷,反正它是跟有意思的東西打交道,而且取之不盡,用之不竭。社會老在那兒變化。說風景,不要說到全國各地,北京市就夠你拍一陣子了。攝影是無聊的天敵,喜歡攝影是防治無聊的一種很有效的手段。通過攝影還可以豐富旅游的內容,攝影還有很多實用功能啊,比如說小伙子想認識姑娘,這是很好的手段啊。

蔡煥松:你是實踐得出來的經驗啊。

李少白:攝影啊,它有時候就像買彩票一樣,老投稿老投稿,沒準兒哪天就收獲。所以這個誘使了很多人,在那兒有幻想,沒什么壞處啊。比如說等他到四十歲五十歲,他也沒成名,但是四十歲五十歲之前他非常愉快啊,就是到了四五十歲,他夢想還可能不會破滅,所以千萬不要打擊這些人的積極性。只要攝影能使他人快樂,就不要說三道四,哪怕他有些偏執,有些走火入魔。快樂就是一種追求,而且是一種很高的追求,他快樂就得了唄。

蔡煥松:快樂人生。

李少白:喜歡攝影的人很多,因為現在,方方面面都可以攝影,比如好多女孩吃飯,菜一上來就拍那些菜。

蔡煥松:上微博。

李少白:挺好的嘛,為什么要把某些理論拿來,扼殺這些人的快樂。我覺得攝影發明的最大功勞,就是使人多了一種廉價的快樂,沒有攝影人們就少了很多樂趣。

“攝影的魅力是偶然性”

蔡煥松:你覺得攝影最迷人的地方在哪里?

李少白:攝影的魅力是偶然性,攝影家實際上是一個發現家,或者是一個翻譯家,他跟繪畫不一樣,繪畫是帶有原創性的。

蔡煥松:是不是攝影也有一個誤區,你認為攝影界里頭最大的誤區是什么,就是我們的一些影友陷入的最大的誤區在哪里?

李少白:就是夸大攝影的作用唄,攝影你如果夸大作用的話你就會失望,你認為攝影可以改造社會,它做不到改造社會啊。

唐東平:這讓我想到了尤金·史密斯拍攝那個匹茲堡工廠,他認為他的這組紀實照片,能夠改變整個世界,最后沒有哪家媒體,哪一本雜志愿意登他的那一組照片,為什么?這就是說攝影師的期許和我們大眾的那種認可,有可能是不對稱的,但是我們很多攝影家都對自己的作品寄予過多的期許,那問題就是,我們怎么來看待這種期許,應該說我們拍照片都是有所期許的。

李少白:對。

蔡煥松:那你是如何來看待這種期許的呢?

李少白:我覺得有期許是很自然而然的,期許有高有低,有大有小,有現實有不現實,我覺得這個都沒什么,只不過,不要把它放得太大,而且把它變成一種道德要求,這樣的話就會使有些人惶惑。比如說清算風光的論調出來以后,很多人就不敢拍風光了,明明他喜歡風光,尤其那些年輕人,學攝影專業的,他覺得此路不通,就說我拍到陳長芬那種水平也要逐出了,要被清算了,他不敢拍了。他說我趕緊拍紀實,結果跟什么外國專家一交流,外國人又說,你們這個紀實已經過時了,我們30年代40年代就有了。于是又趕緊改拍觀念了……不要對攝影太夸大其詞。對攝影的指導,還是怎么構圖,怎么用光,怎么觀察,講那些更實際些。我真不認為那些理論有什么用,說得似是而非。

“好的攝影作品一定是多義性的”

蔡煥松:那你覺得咱們中國的傳統文化里面,對攝影最有用的是什么?

李少白:我覺得中國文化講感悟、講空靈,沒有什么激烈的東西,講究含蓄、留白之類的,這些對我影響是比較大的,我的作品深深烙了一個中國人的烙印,比較含蓄,比較抒情,比較平和。

唐東平:你說說《看不見的長城》和《看不見的故宮》。

李少白:那些作品中是有中國傳統文化的影子,也不全是。

唐東平:你要想把這些東西傳遞給別人看,傳遞給別人去感受,應該說你首先是感受到的,而且你感受到的很強烈,然后享受這種快感、幸福感、愉悅感,或者是這種抒情的感覺,通過你的畫面來傳遞出去,宣揚出去,讓別人也能夠跟你發生共鳴。你覺得有多少人看你的作品,能夠達到跟你的那種內心契合?

李少白:那不知道了,但肯定有。

唐東平:就是說你覺得,你表達的東西,如果說有十分,你是達到了三分還是七分,就是看不見的那個成分。

李少白:這個啊,第一不知道,第二我也不可能去知道。因為這個東西,它屬于什么呢,它屬于沒有測量器可測的。

蔡煥松:憑感覺?

李少白:憑感覺。比如說我本來是說東,很可能他感覺到西了,那完全有可能。《神秘的紫禁城》影展中有一張照片,是太和殿丹陛石縫中的一朵小花,題目就叫《石縫中的小花》,但是有一個觀眾留言,建議我改題叫《宮女之夢》。我拍的時候,根本就沒想到什么宮女的問題,我只是看到形式感,生命和無生命的對比,堅硬和柔軟的對比,色彩的對比什么,點線面的構成等。但是他居然能想到,五百年前那些被摧殘的宮女的青春,仍然不死心,還頑強表現出她的那個什么來,這個就是一個例證了。所以我覺得好的攝影作品一定是多義性的,就是不同的人能有不同的感受。所以我盡量避免用導向性明顯的題目。

蔡煥松:把思維空間留給讀者?

李少白:對,留給讀者。

“在藝術層面上的攝影,它更多的不是傳遞思想,而是感覺。”

唐東平:那你這是不是受到了老子“大象無形”,“大音希聲”的影響?

李少白:我倒沒有覺得受到太多老子的影響,我只覺得在藝術層面上的攝影,它更多的不是傳遞思想,而是感覺。

蔡煥松:感覺以外的?

李少白:感覺的東西無法命名,你說人與人之間,交流思想比較容易,交流感覺就不太容易了,比如說打我一下,我說疼,我只能說一個疼啊,再多說點,微疼,或者說哎喲,真疼,你還感覺不了。

蔡煥松:還表達不了這種東西。

李少白:表達不了,所以我覺得感覺這個東西,最好不要說得太實,你命題命得太實,或者你寄予的這個太高了。比如說你就拍一朵花很漂亮,但你要相信,你這朵花如果在形式上、在色彩設計上把握得很好,不同的人會有不同的感受,因為每個人都有自己的生活經驗。

“故宮是一個很矛盾的東西”

唐東平:還是回到剛才的那個問題,你認為,你的故宮的照片或長城的照片,跟他人比,從自我感覺上來說,你覺得已經是勝出了,那么你覺得,你勝出的是哪一部分?就是說與你的同代人相比,同樣拍長城,拍故宮,你感覺到你比他們高明在哪一個部分?

李少白:我覺得這個從故宮上來講,多數人拍故宮,主要還是在攝影語言上,比如構成、光影、色彩,主要是想表現故宮視覺中的宏偉、壯麗,外觀方面多一些。我拍故宮,盡管也是用的這個手段,光影什么,但是更多的是要表現我對故宮的一些感受。比如說我有一張,五分之四的全是一面宮墻,而且是沒有層次那種宮墻,然后是一條斜線,是那個琉璃瓦,然后在這個犄角上有一朵小云,就是說,我體驗當年的太監和宮女他們在高墻下,他們的心境肯定是壓抑啊,當他們看到藍天的時候,尤其是藍天有云飄過的時候有什么感受,想到這個,我才那樣拍。我認為故宮是非常宏偉非常壯麗的一個宮殿,但我又覺得故宮是一個大監獄。不僅是對太監、宮女、嬪妃是一個監獄,對皇帝本身也是一個監獄,他行動也不自由,多數的皇帝,終身都沒有出過宮殿,他也受到種種的制約。所以我覺得這個故宮是一個很矛盾的東西,我更多的從這上面去體會,另外我更多從故宮中去尋找詩意,去尋找美。長城呢,他們基本是拍長城在各種氣候下,各種光線下那種漂亮的姿容,用我的話說就是找長城最上相的那一段,也就是長城最美的那些。如果把長城比成女人,就是找那最漂亮的女人,還不算完,還要打扮起來盛裝,云海啊,野花啊,一束紅光撒在上面啊,是吧?

蔡煥松:給它濃妝艷抹。

李少白:我拍長城也不是說回避這些東西,但更多的是拍長城的長。我認為長城最讓人驚嘆的是長!這個長有兩個,一個是空間的長,綿延萬里;一個是時間的長,最短的長城也有五六百年了。而這兩個長是交織的,由于時間和空間的長,所以它壯觀,它有歷史沉淀,它能讓你聯想,而且由于時間的長,它遭到了破壞,不管是人為還是自然破壞,那種殘破美是觸目驚心,最能震撼人的,所以我有一句話,感謝對長城的破壞。長城要不破壞,沒那么美,就像那個維納斯一樣,那個胳膊不斷,她沒那么出名。雕像多了,怎么就那個出了名呢。所以這時候,我說長城要特別著重去表現這個長。具體到拍攝上,我要選擇那些歷史痕跡比較重的,與人有關系的長城。實際上我認為,有三條長城,一般人就拍一條長城,那個長城叫風景長城。還有一條長城是什么呢?是歷史的長城。還有一條長城叫人文的長城。因為長城是人修的,然后它一直在和人發生關系,當年是士兵和長城發生著關系,在上面打仗、守衛,還有商人通過長城交易,后來這個長城越來越復雜了,現在變成什么了—旅游。我去拍長城,特別注意,它的三條長城,而且這三條長城往往合成一條長城。拍三條長城和只拍一條長城是會不一樣吧。

蔡煥松:好,今天談得挺痛快。謝謝。

責任編輯/陽麗君