面向信息資源云服務的知識分類研究

鄧仲華 蘇娟 李志芳 陸穎雋

編者按:本期專稿領銜學者鄧仲華博士,男,湖南常德人,武漢大學信息管理學院教授、博士生導師。鄧仲華教授的研究集中在信息系統理論與開發、知識組織與服務。曾主持開發多項日本外包的應用系統,主持教育部人文社會科學規劃項目“多語種敘詞本體構建理論與自動維護模型研究”(07JA870013)、“企業集成信息平臺研究與實現”、“移動化信息管理系統結構研究”,參與教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目“創新國家的知識信息服務體系研究”子課題(項目編號:06JZD0032),負責其中的“知識信息服務系統功能集成研究”。出版有《電子商務系統分析與設計》、《手機應用程序開發》、《信息系統分析與設計》、《WEB程序設計》等,發表學術論文60余篇。

云服務是云計算得以實現的具體形式。各種云計算的研究與開發,最終都要歸結到提供更加靈活、方便、適應個性需求的服務,即所謂的云服務。因此云服務也是云計算實現的重要標志。信息資源管理與云計算的相關研究中,云服務是最需要關注而且也是最重要的領域。

本期專稿發表的一組文章,是鄧仲華教授主持的人文社會科學重點研究基地重大項目“信息資源云體系與服務模型研究”(項目批準號:11JJD630001)和國家自然科學基金資助項目“云計算環境下圖書館的信息服務等級協議研究”(批準號:71173163)的部分研究成果。內容包括:《面向信息資源云服務的知識分類研究》探討適合于云服務的知識分類組織方法;《虛擬化與信息資源云服務》分析信息資源虛擬化以實現云服務的技術問題;《圖書館云服務的參與方關系模型研究》結合圖書館云服務的特點,研究云服務中的各個參與方及其特征,提出了圖書館云服務參與方的關系模型;《美國圖書館的云服務》考察美國圖書館的云服務并分析對我國的啟示。

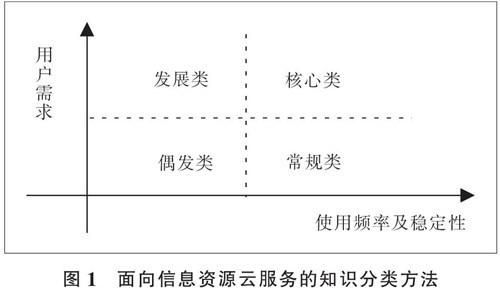

摘 要:知識分類是信息資源云中重要的基礎部分。文章考察了現有的典型的知識分類方法,分析總結了他們各自的特點,針對信息資源云構建過程中的特征,從用戶需求和知識的使用頻率穩定性兩個維度出發,探討了適合于信息資源云服務的知識分類方法。

關鍵詞:信息資源 云服務 知識分類

中圖分類號: G203文獻標識碼: A 文章編號: 1003-6938(2012)03-0001-05

Research on Knowledge Classification for Cloud Service of Information Resources

Abstract Knowledge classification is the important basis of cloud service of information resourcesand ways of classification are varied. This paper examines the existing typical methods of knowledge classification, analyzes and concludes each characteristic. According to the feature of cloud service of information resources and from the dimension of user' needs and the stability of the use frequency, this paper designs a knowledge classification which is suitable to cloud environment of information resources.

Key words information resources; cloud service; knowledge classification

知識是一個龐雜系統,必須通過適當的分類方法,才能將知識資源進行有效的組織。知識分類是知識檢索及知識服務的必要條件,特別是在構造知識性云服務時,服務內容的提取既涉及到知識體系本身,又與傳播過程中知識受體的背景知識相互作用。這就要求知識分類既要適應傳統的知識組織,又要滿足云服務所提出的新要求。

在當前云服務的發展中,通常將云服務分為三個層次:應用層服務(AaaS)、平臺層服務(PaaS)和基礎設施層服務(IaaS)。這種分層的概念,較好的揭示了層次上的特點,因而成為目前普遍采用的云服務層次模型[1]。但這種三層方案忽略了信息資源這一重要因素,不便于云服務體系中的資源組織與管理,影響了信息資源在云服務中的應有作用。事實上,信息資源可作為一個輔助層(獨立于三層模型之外)進行單獨的組織與構建,它可以對上面三層服務進行“預服務”,即進行資源的合理組織,以使上面三層在提供服務時更高效[2]。

信息資源層要對各層提供支持,所以要根據各層的特點采用合適的知識分類方法。各種知識分類方法并沒有好壞(或優劣)之分,而只有適合的程序有高有低,在云服務中這種表現尤為明顯。因此分析它們的特點和適用的場合就是信息資源云的構建研究的重要任務。

1 現有的典型的知識分類

知識分類是根據知識管理的需要和標準,通過比較,把人類的全部知識按照相同、相異、相關等屬性劃分成為不同類別的知識體系,以此顯示其在知識整體中的應有位置和相互關系。知識分類可作為尋求知識的出發點,它猶如學海的航標,既可指明求學的門徑,也可為從事知識管理的人提供理論指導,以便使紛繁復雜的知識得以依類分理,各有歸屬,從而建立起次序化、規范化、系統化的知識世界[3]。

各種知識分類方式都有其明確的目的,如隱性知識和顯性知識的分類方案就是為了研究知識的轉移與傳播而提出的。從應用目標的視角分析,知識分類方式可以歸為三種,它們分別是:揭示知識本質的分類、用于管理/檢索的分類以及用于知識運動規律研究的分類。

1.1 關于知識本質的分類

很多大家,包括孔子、柏拉圖、亞里士多德、黑格爾、文德爾班、培根、笛卡爾、恩格斯、錢學森等等,都對知識的本質和分類作過探討。

知識起源于人們的日常生活需要。中外許多大家在研究知識本質的分類時,雖顯現出不同的分類方式,但是都體現出了滿足人們日常生活需要的這一特性。儒家的杰出代表孔子在講學時就已經采用了分科授徒的方式,體現其經世致用的思想特征。西方哲學家亞里士多德對知識的分類(理論知識、實用知識和創造知識)也是源于人類的實踐活動,其目的同樣是為了解決人類在客觀世界中所出現的問題。

1.2 用于管理/檢索的分類

知識的積累,必須有相應的管理手段。在圖書館學和教育研究學界,這種用于管理而產生的分類方式體現的尤為明顯。

在圖書館學中,主要是進行圖書的分類。圖書分類法以其載體類型分為傳統文獻分類法(受控)和網絡信息分類法(不受控),傳統文獻分類法以紙質圖書為媒介,而網絡信息分類法以網絡為媒介。傳統的文獻分類法,大多是以學科類目為基準,以文獻搜索查找為目的。而網絡信息分類法是以網絡信息資源為對象,以主題為聚類標準的分類方法。通過對部分網絡信息的標引,建立網絡信息分類導航系統,提供瀏覽式的分類查詢手段[4]。

在教育研究學界中,無論是以教育為目的的分類法(事實性知識、概念性知識、程序性知識和原認識知識),還是以研究為目的的分類法(知識二分法、學科三分法等),都是為了對知識進行更系統的管理,從而進一步實現教育研究的目標。

1.3 關于知識運動的分類

波蘭尼按知識的形態將知識分為言傳知識和意會知識(即顯性知識和隱性知識),這種分類方式依照了知識的運動規律,把人自身的活動看作知識動態生成和表達的源泉,揭示了人的內在知識底蘊與人類活動的關系。簡而言之,關于知識運動形態的種種分類,目的是為了研究知識的轉移與傳播,加強人類對知識的交流和共享。現代,人類的實踐生產活動中,特別是涉及經濟領域中,關于知識的分類大多是以知識的運動形態為基礎,進行進一步的實際性劃分。

2 相關文獻管理的分類法

2.1 體系分類法

體系分類法是一種直接體現知識分類的等級概念標識系統,是通過對概括文獻信息內容及某些外表特征的概念進行邏輯分類(劃分與概括)和系統排列而構成的[4]。體系分類法的主要特點是按學科、專業集中文獻,并從知識分類角度揭示各類文獻在內容上的區別和聯系,提供從學科分類檢索文獻信息的途徑。

《七略》:漢代的劉向、劉歆根據當時的國家藏書完成的圖書分類目錄。它基本上是按照圖書的內容性質來劃分的,綜合性的系統反映藏書的分類目錄,共有六大類三十八小類。我國圖書館學界普遍認為《七略》是我國第一部圖書分類法[5]。

《杜威十進分類法》(Dewey Decimal Classification, DDC):是圖書館廣為使用的分類法,這個分類系統最早在1837年時Melvil Dewey有此分類構想,于1876年正式出版。DDC是用傳統的學科來分類,總共以10個主要的學科(main classes)來涵括所有的知識體系,每個大類下細分10類(divisions),接著又再分成10小類(sections)。它的十個大類(main classes)分別是:總論、哲學、宗教、社會科學、語言、自然科學和數字、技術(應用科學)、藝術、美術和裝飾藝術、文學、地理、歷史及輔助學科[6]。

《中國圖書館圖書分類法》:簡稱《中圖法》,是目前中國大陸地區圖書情報界使用最廣的綜合性分類法。它把全部圖書分為馬克思主義/列寧主義/毛澤東思想、哲學知識、社會科學知識、自然科學知識、綜合性圖書知識5大部類,總共22個大類[7]。

《中圖科學院圖書館圖書分類法》:簡稱《科圖法》,是對圖書的一種分類方法,將知識門類分為5大部分,在這5個基本部類序列的基礎上,組成了25個基本大類。

2.2 分面分類法

分面分類法,也稱組配分類法或分析-綜合分類法等。其構成原理為:主要依據概念的分析與綜合原理,將概括文獻、信息、事務的主題概念組成“知識大綱-分面-亞面-類目”的結構,按照一定的組配規則,通過各個分面類目之間的組配來表達文獻主題的一種分類法。阮岡納贊的《冒號分類法》、布朗的《主題分類法》、布利斯的《布利斯書目分類法(2版)》等是分面分類法的代表。

2.3 半分面分類法

半分面分類法,亦稱體系-組配分類法,是介于體系分類法與分面分類法之間的一種分類法。它基本上是體系分類法大量采用分面分類方法的結果,即大量使用各種通用復分表、專用復分表、類目仿分以及組配符號等,并且使分類號盡量保持分段的組配形式,在詳細列舉類目結構的基礎上,廣泛喜歡用各種組配方式編制的分類法。這種分類法具有直觀性較強的特點,也有較強的文獻主題概念的組配功能。其主要代表為《國際十進分類法》[8]。

2.4 網絡信息分類法

網絡信息分類法必須要滿足網絡信息組織的需要、滿足網絡用戶信息查詢的需要、適應網絡技術環境的特點。其分類的對象類型多種多樣,包括文本、圖像、多媒體、網站等等。網絡信息分類法的基本功能是通過對部分網絡信息的標引,建立網絡信息分類導航系統,提供瀏覽式的分類查詢手段。典型代表為分眾分類法。

分眾分類的英文原名“FOLKSONOMY”一詞公認是由著名的信息構建專家Thomas Vander Wal所創,以“Folk”(民間的)和“Taxonomy”(分類體系)所組成。因此,通俗的講,“FOLKSONOMY”指的就是平常百姓的分類管理系統,國內通常又翻譯成“大眾分類法”、“自由分類法”、“通俗分類法”、“群落分類法”等[9]。其特點為平面性、主觀性、社會性、時效性。目前在社會化書簽、博客、網絡社區以及圖片視頻分享網站得到了廣泛的應用[10]。

3 分類方法對比研究總結以及在信息資源云環境下的適用性

沒有哪一種方法是適用于所有情況的,分類方法都是根據當下所要達到的目標為導向來進行的。

(1)關于知識本質的分類方法。關于知識本質的分類大多源于哲學分類。哲學分類是很多分類方法的基礎,特別是在一些應用場景(領域)分類中。正是由于其基礎性的地位,所以它的分類方法較為宏觀,不夠細化。

(2)關于管理/檢索的分類方法。傳統的文獻分類法的設置大都是以學科類目為基準,在文獻搜索查找中是具有優勢的。但是如果放在網絡環境或信息資源云環境下,就不一定適用。哥倫比亞大學圖書館參考館員Ellyssa Kroski在2005年就指出,圖書館自上而下的階層式分類法的優點是毫無疑問的,但是對網絡資源進行分類顯然不適宜[11]。例如:用戶現在需要一個資源,涉及到數學、物理、經濟和宗教四個方面的知識,這時用戶需要的是一種平面性的查找。如果按照文獻分類的方法去進行查找,自上而下,層層遞進,這樣就給用戶的使用造成了負擔,而且不能最大限度的滿足用戶的需求。這樣有悖于云服務的目的。

網絡信息分類法,是以網絡資源為分類對象,這一點和信息資源云環境下的分類是有共同點的,都是對資源的分類,而且都與網絡相關。近年來,影響最大的是分眾分類法。

分眾分類以標簽(TAG)的方式進行分類,通過標簽的字號大小以及顏色的不同來表示其“受歡迎”的程度,能夠實現快速而自動的信息聚類,生成系列加權列表和標簽云(Tag Cloud),具有較強的大眾趨同性、直觀性和易用性[12]。分眾分類所適用的環境以及它“標簽”的概念,與信息資源云環境下的知識分類的應用場境相似,但存在一些問題:①分眾分類法在使用過程中是“多對一”的映射關系,多個用戶需求一項資源。而信息資源云環境下的分類所反映的是“一對多”的映射,因為是一個用戶需求多項資源。②分眾分類法在使用中的優點,是組織用戶之間互相推薦和共享信息。而目前的云計算基本上還是私有云為主導,各個用戶之間的資源有各自的私密性。

(3)關于知識運動形態的分類方法。關于知識運動形態的分類主要體現在具體的應用場景中。大多是以實際場景中的具體需求為導向,在一個領域內分類。這種分類方法不具有普適性,而且基本上是在傳統環境中進行的,與信息資源云環境各個方面相去甚遠,所以不適用于信息資源云環境。但是也有其可取性,如,云計算是一種商業服務模式,目前的應用主要是企業用戶為對象,那么經濟場景中的一些分類的方式可以為其提供一些參考。

每一種分類都有其優缺點,沒有絕對完美的劃分,也不存在好或壞。我們在一個新的環境重新進行資源知識分類時,要根據所在場景的具體要求去處理、分劃。

4 面向用戶需求的信息資源云環境下的知識分類

信息資源云環境下的知識分類有兩點需要把握。一是要符合其應用場景,以尋求一種適合的知識類型的劃分,這體現了用戶對知識類型的需求。二是要找尋一種適用于網絡環境的快速便捷的分類方法,以提高其服務的有效性,這體現了用戶對服務質量的需求。

曾偉生曾從投入和產出兩個方面對知識進行分類,按知識關鍵度和知識可用度這兩個維度把知識劃分成為了四類:發展類知識;生存類知識;一般類知識;邊緣類知識[13]。另一種基于知識的使用頻率和穩定性差異,把知識分為常規性知識和非常規性知識[14]。這兩種分類方案可作為我們在知識類型劃分上的重要參考。

分眾分類法的標簽TAG也是使用頻率的一個體現,且它是在網絡環境下的分類方法。用分眾分類法的部分可取的手段,從“知識使用頻率及穩定性”這個維度進行類別劃分,提供給用戶快捷方便的服務。

在此,從用戶需求和知識使用頻率及穩定性這兩個維度出發,參考曾偉生分類以及分眾分類法的標簽TAG,我們可以把知識分為四類(見圖1)。

4.1 內容劃分

偶發類知識:使用頻率低并且因時、因地、因認知客體而異的知識,用戶需求度不高。這類知識不是人們有意識獲取的知識,通常是由于偶然,或無意識地保留下來的知識。

常規類知識:此類知識已經形成了一定的規范化和程序化,穩定性很高,在用戶群中也形成了約定俗成的概念,因此需求度并不高。

發展類知識:此類知識可劃分到隱性知識一類,穩定性不高,但有導向作用,價值性較高。

核心類知識:此類知識是用戶目前最需求的一部分。

4.2 類與類之間的區別

用戶高頻使用,但并未進行深度挖掘的,屬于成熟的,并且約定俗成的歸為常規類。同樣高頻使用,但是在不同維度進行了深度挖掘,則歸為核心類。

用戶使用頻率低,并且顯示出只是一種表面層次的使用的歸為偶發類。同樣使用頻率低,但是通過TAG的關聯關系,顯示出用戶對資源有挖掘的,則稱之為發展類。

4.3 特點優勢

類別的劃分并不是一成不變的,它具有擴展性,流動性,更替性。擴展性適應了信息資源云的主要特征。流動性較好地反映了知識的游離性質,例如核心類的知識,由于知識的更新和擴展,原屬于這一部分里的知識需求度降低或者說是使用頻率降低,它就會流動到常規類或發展類之中去。而發展中的知識,在用戶的使用過程中,隨著它使用頻率的升高以及進一步的知識挖掘,就流動到核心類。更替性體現在,當一類知識它的使用率越來越低,直到一個值的時候,它會被替代,而不存在于這些分類當中。

4.4 缺陷及解決辦法

這種理論模式在實際的使用中,需要引入一些參數。例如影響因子、權重等,來比較清晰客觀的進行處理。另外還需要克服TAG辨識的模糊性。例如一詞多義的時候,TAG就會有判斷上的錯誤。這需要利用語義概念,引入同義詞控制技術來進行優化[15],以達到用戶使用的最優效果。同義詞控制系統采用基于語義的人工智能技術,系統基于語義分析方法自動對相同或者是相近語義的標簽進行分類統計,將語義相近或相同的關鍵字合作,再進行使用頻率統計。更高階的同義詞控制的目標就是智能化地識別TAG的低相關度的問題,采用語義近似或相同的其他關鍵字來避免標簽的模糊性,保證分類的清晰有用。目前基于XML的同義詞控制還不能完全解決標簽的模糊問題,在未來的語義平臺上,有望實現更加智能化的同義控制。

5 結語

隨著技術的進步,云計算的影響越來越深,信息資源管理的發展需要傳統的分類方法作出改變來適應云計算的深入。以用戶需求和知識的使用頻率穩定性兩個維度出發,提出的知識分類方法是適應這種改變的需要。文中分析為這種分類方法的優點、缺陷及應對方案,但還有很多不完善之處。隨著技術的不斷加強,如何更快的解決這些不完善的地方,這是值得我們研究探討的問題。

參考文獻:

[1]劉鵬.云計算[M].北京:電子工業出版社,2011:1-3.

[2]ZhongHua Deng,YongBo Liu, YouLin Zhao. Analysis on Integration Technology for Information Resources Cloud[C]. 2011 International Conference on Fuzzy Systems and Neural Computing (FSNC 2011).

[3]陳洪瀾.論知識分類的十大方式[J].科學學研究,2007,(1):26-31.

[4]張麗英.中美圖書分類法比較研究—從歷史沿革、編訂機制、應用現狀與發展趨勢角度出發[D].福州:福建師范大學社會歷史學院,2008.

[5]周若立,陳樹年.文獻分類學[M].武漢:武漢大學出版社,2001:32.

[6]張燕飛.中外現代主要圖書分類法之比較[J].圖書情報知識,1990,(4):9.

[7]穆安民.科技文獻檢索[M].重慶:重慶大學出版社,1996:22.

[8]司莉.信息組織方法與原理[M].武漢:武漢大學出版社,2011:15.

[9]中國圖書館學會.中國圖書館學會2007年年會論文匯編[C].2007.

[10]劉洋.大眾分類法的應用現狀及前景分析[J].現代經濟信息,2010,(5):205-206.

[11]EllyssaKroski.The-hive-mind:-folksonomies-and-user-based-tagging[EB/OL].[2010-02-10].http://infotangl-e.blogsome.com/2005/10/07/the-hive-mind-folksonomies-and-user-based-taggong/.

[12]朱婷.情報中的序性結構初探[J].圖書情報知識,2008,(3):9-11.

[13]曾偉生.企業知識分類與管理策略[D].北京:北京交通大學經管學院,2007.

[14]陳洪瀾.知識分類與知識資源認識論[M].北京:人民出版社,2008:140-186.

[15]周榮庭,鄭彬.網絡時代的新型信息分類法[J].現代圖書情報技術,2006,(3):73-74.

作者簡介:鄧仲華(1957-),男,博士,武漢大學信息管理學院教授,博士生導師;蘇娟(1985-),男,武漢大學信息管理學院研究生;李志芳(1987-),女,武漢大學信息管理學院研究生;陸穎雋(1963-),男,武漢大學信息管理學院副教授,碩士生導師。