劫數(shù)與救贖 洛陽的“平亂”之路

劫數(shù)與救贖

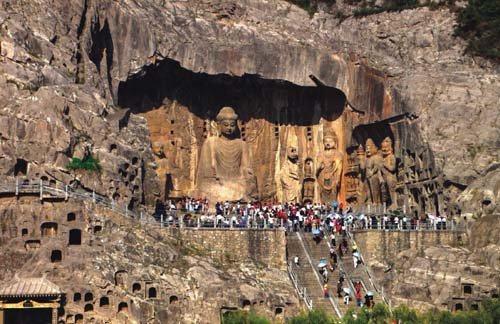

現(xiàn)狀:躊躇滿志卻又滿心委屈,歷史片段在每一個來到的人的腦海里播映,但那些地標卻多已消失,只剩下“洛陽牡丹甲天下”的模糊概念。

目標:“野心勃勃”洛陽人依舊緊握“十三朝古都”的名片,希望變身為“國際化旅游城市”。

困難:古墓立法保護如何實施?河流污染如何治理?古城文物保護如何進行?洛陽的“平亂”工作才剛剛開始……

洛陽在新中國建國初期也有一腔委屈:當時曾有人提議將河南的省會放在洛陽,這樣可以使古都重新煥發(fā)青春。但那時的鄭州已經(jīng)是中原最大的工商業(yè)城市,鄭州強大的鐵路樞紐優(yōu)勢使洛陽敗下陣來。

今天的洛陽雖然已成為重工業(yè)城市,雖然GDP水平在中部不算低,但古城的歷史面目卻逐漸模糊,從2006年洛陽與西安的“絲路之爭”開始,洛陽人渴望復蘇的決心曾一度見于行動,喜歡以十三朝古都標榜的洛陽人,骨子里那股驕傲和“皇城根”氣讓他們有著深深的自豪感。不過,從洛陽古城的現(xiàn)狀來看:“平亂”之路還很漫長……

歷史敗陣

躊躇滿志卻又滿心委屈

2006年8月12日,洛陽某報連續(xù)刊發(fā)《國家文物局明確洛陽是絲綢之路起點之一》,《洛陽西安孰是孰非?絲路“起點之爭”不容回避》等文章,提出長期以來,洛陽沒有打出“絲路起點”的口號是緣于“和為貴”的精神,為了回避矛盾。文章見報后,西安方面反應激烈,主要以《洛陽欲搶西安“絲路起點”名號》為題的文章以還擊,兩城學界爭議激烈。

這一爭論很快以國家文物局再度明確“絲路起于西安”暫告結案。但對于洛陽而言,絲路之爭,只是其打造國際旅游目的地的一個起點,洛陽的最終目的是要重新崛起。

不過這個目的,現(xiàn)在看來剛剛才起步。因為經(jīng)過一系列梳理之后,洛陽人發(fā)現(xiàn),許多屬于洛陽的歷史地標,都已經(jīng)消失了。

比如在隋代曾經(jīng)輝煌一時的洛陽東、南兩市——時至今日,洛陽南市已經(jīng)煙消云散在市井的旮旯中,只有從洛陽王城廣場“東市百貨大樓”的名字里,依稀還可尋到東市的印痕,至于那些瓊樓玉宇和宮殿,則只能站在隋唐遺址公園上想象了。而在溫柔坊和恭安坊這兩個有名的坊間原址上,現(xiàn)在蹲著的是洛陽師范學院,定鼎門則被高爾夫球場占據(jù)了,只是不知道精英們揮桿的時候,是否會擊中唐朝的塵埃……

再如承載洛陽歷史重要一脈的白馬寺。古時陜西人出潼關南游或東行,彎道至洛陽,白馬寺是必經(jīng)之地。和武則天有曖昧緋聞的薛懷義曾經(jīng)在這里當過住持。當時白馬寺出門直抵洛河北岸,寺周圍河水環(huán)繞,寺內(nèi)殿閣輝煌,梵音裊裊——而現(xiàn)在,白馬寺更多的只能算是一個符號了,如同一位學者悲傷的評論那樣:現(xiàn)在的白馬寺已經(jīng)不能算地標了,只能算是一個遺址……

文物保護

未有盡期的事業(yè)

洛陽的文物保護,要從上世紀50年代說起。

當時,洛陽面臨的是新中國成立后第一次大規(guī)模的經(jīng)濟建設。第一拖拉機制造廠、軸承廠、礦山機器廠等現(xiàn)代化工廠先后在洛陽興建。千古名城終于又迎來了興旺之象,但開發(fā)建設與文物保護的矛盾也隨之出現(xiàn)。

首先是后來支撐起現(xiàn)代化洛陽城的大型企業(yè)的選址問題,因為洛陽地下幾乎處處有寶藏——第一拖拉機制造廠最初選址于漢魏故城一帶,但在國家文物局干預下,最終放棄了。其后為了避開隋唐故城等遺址,第一拖拉機制造廠又先后數(shù)易其址,最終建在了文物古跡相對較少的澗西。應該說,建國之初,洛陽的城市布局是謹慎而合理的。

但后來在洛陽的建設中卻出現(xiàn)了一些有爭議的情形,比如洛陽玻璃廠進入隋唐故城的宮城區(qū),至今仍被有的學者認為是洛陽城建史上“最大的失策”。

那些對抗與爭執(zhí),在洛陽文物工作者與開發(fā)商之中始終存在。一位文物專家告訴筆者:上世紀六七十年代,洛陽學習大慶經(jīng)驗,用爆破法鑄樁建房。這辦法進度快,但只適合北大荒的大慶,卻絕對不適合古都洛陽。當時學大慶很時髦,沒人敢反對——但深知洛陽地下到處是寶的專家們不得不站出來。努力了3年,市里才下文禁止在洛陽用爆破法施工。

由于那時候沒有文物法,許多文物專家只能到處跟人家說好話:“聽說哪兒要爆破,就連忙趕過去。有一次在一個工地上,我們說服人家取出了放好的炸藥,結果在這里出土狩獵紋銅壺兩個,屬國家一級文物;編鐘一套,鉛俑兩個,也是國家一、二級文物。如果爆破了,這些價值連城的文物就沒有了。”

資料記載,50多年來,文物工作者在洛陽發(fā)掘了100余處文化遺址、五大古都遺址和上萬座古代墓穴,出土了三四十萬件珍貴文物。“有的時候,每天都要往庫房拉幾車,”一位考古學者更是感慨地說:“那時候老百姓真忠厚,一宣傳政策,不要錢就給我們了,現(xiàn)在可不中了!”

喜歡看盜墓小說的人知道,不管是《盜墓筆記》還是《鬼吹燈》,無不把洛陽鏟描繪得神乎其神。而現(xiàn)在,“洛陽鏟”已經(jīng)成為了一種讓眾多洛陽人尷尬甚至痛恨的名詞——在邙山上采訪,有村民告訴記者,秋天莊稼旺盛的時候,很多人拿著洛陽鏟在地里找墓。這些人白天找了墓,晚上就來盜掘。“這種盜墓工具以洛陽命名,是洛陽的恥辱。”

邙山陵墓群的破壞,也引發(fā)了人們對邙山陵墓群保護現(xiàn)狀的廣泛關注。早在2007年1月,洛陽市人大常委會計劃對《洛陽市邙山陵墓群保護條例》進行立法調(diào)研。是年年底,洛陽市人代會將之確定為2008年立法調(diào)研項目。但此后長達3年時間里,該項立法工作并沒有大進展。直到2011年,洛陽市人大才將該條例確定為正式立法項目。有媒體報道說,在河南省人大常委會的小組審議過程中,一位委員指出:“我們沒有意見,如果說有意見,就是(邙山陵墓群)早就該立法保護”……

洛陽牡丹

最后的文化幸存者

如果要說什么是洛陽唯一沒變的,那就只剩下牡丹以及那句“洛陽牡丹甲天下”的千古絕句了。

牡丹花最早只作為藥記載在《神農(nóng)本草經(jīng)》上,但它在花里面也有很高的地位,與荊棘沒有什么大的差別,當?shù)厝丝硜懋敳窈逃谩6尻柲档さ姆睒s,始于盛唐,一直延續(xù)至今。

洛陽牡丹的起源,與那位中國歷史上唯一的女皇息息相關:這位女皇對花極富感情,并且尤好牡丹,她將長安的一些牡丹帶到洛陽,牡丹也就在洛陽開始繁盛。據(jù)舒元輿《牡丹賦序》中說,那個時侯,洛陽牡丹日月寢盛,從貴族到平民,每家都種牡丹,盛開的牡丹彌漫開來,如同四野的河水般燦爛。每年暮春之月,游玩的書生、花癡和狂士如同犯了“花粉期綜合癥”般迷醉,這一場面竟然成了洛陽“繁華之一事也”。

今天在洛陽,可欣賞牡丹花的地方很多:洛浦公園、王城公園、牡丹公園、西苑公園、神州牡丹園、國家牡丹園、國際牡丹園都是絕佳的賞花賞月賞秋香的地點。洛陽人愛牡丹很出名,唐人白居易有詩云:“花開花落二十日,滿城之人皆若狂”,這便是洛陽人對牡丹喜愛之情的最佳表述。每逢牡丹花開的時節(jié),洛陽的大小報紙上很早就開始為牡丹花會倒計時,而且公園里最先開放的牡丹,也會被爭先報道。每年舉行的牡丹花王評選大賽,更是精彩。花朵最大,開花最多,顏色最多變的牡丹,都有可能獲得“花王”的稱號。

有歷史學家感嘆,正是洛陽牡丹死守著洛陽最后的歷史天空。那些關于牡丹的風俗故事,也依舊在紙張上、古城中流傳,成為后人茶余飯后的談資:曾經(jīng)洛陽花開的時候,士大夫和一般百姓都爭著游春賞花。往往在有亭臺池塘的古廟或廢宅處,形成臨時街市,搭上帳幕,笙歌之聲遠近相聞。最熱鬧的要數(shù)月坡堤、張家園、棠棣坊、長壽寺東街與郭令宅等幾處,花落之后街市才會撤掉。宋代后,洛陽到東京(開封古稱)有6個驛站,每年都會有飛騎向京城進貢牡丹,驛館會用菜葉把竹籠子里面墊好、蓋好,使花在驛馬上不動搖,還要用蠟把花蒂封好,好讓花幾天都不枯萎……