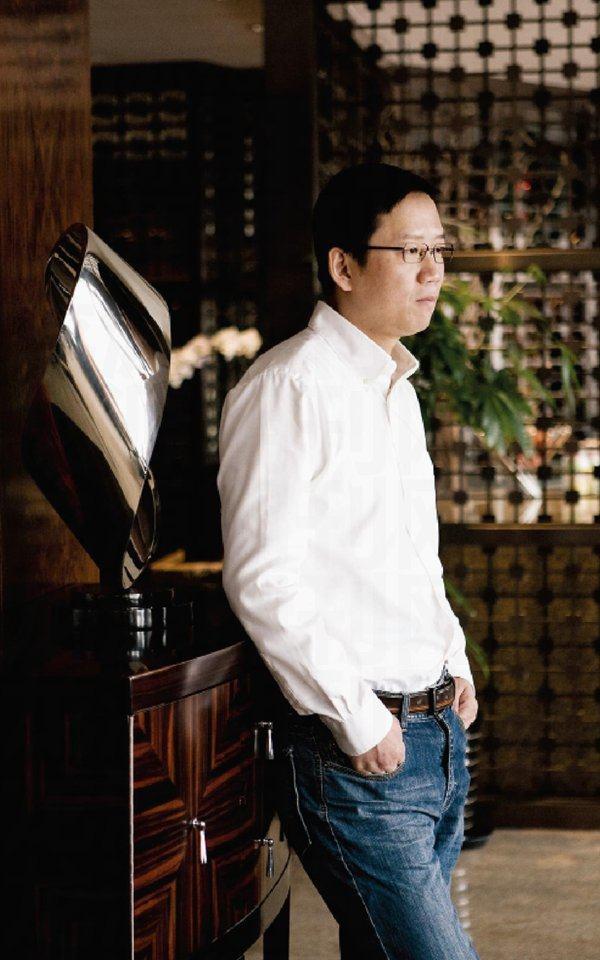

吳曉波:理智西裝佬

陳珂

時尚與財經的距離,就像表面的喧嘩與內心的冷靜,一個人的理性與感性,彼此遠遠望去,各管各的范疇,互不搭調卻高度統一。朋友說,吳曉波比每天奇裝異服的多數時尚從業者更像時尚中人。我問,作何解?答曰,時尚最后還是為高端體面的生活方式服務的。

吳曉波的書,《大敗局》、《激蕩三十年》、《跌蕩一百年》、《吳敬璉傳》,講的都是純理性的部分,我那位做服裝品牌管理的朋友早已統統買下,她說,值得收藏。作為吳曉波企業研究系列之終結版的《浩蕩兩千年》最近剛剛出版,在人民大學校園里前往新書發布會的路上,身穿巴寶莉風衣的吳曉波豎起衣領,內著簡潔大方的襯衫西服牛仔褲,高級知識分子的形象清晰可見。

吳曉波喜歡物質,喜歡高級酒店,喜歡美食,喜歡飛往世界各地享受旅游的快樂。凱恩斯和李普曼,一位在經濟學界,一位在新聞學界,都有很高造詣,一生沒有經歷槍林彈雨與落魄入獄,擁有中產階級的美好生活,穿著西裝過完人生。那是吳曉波很喜歡的人生。

一個正在搜集和書寫中國2000年、近100年、近30年企業史的人,面對自己身處的時代與時代中的自己,該做何想?吳曉波在新書的后記中寫到,“我寫出了所探尋到的若干事實,它已構成為一種存在,如一件燒制完成的器皿,風雨如晦,獨立于一切之外。”思想獨立其外,人卻身處其中。

除了2到3個月旅游之外,吳曉波每年花在寫書與出版書的時間各分為二。他因為書出名,因為書榮登作家富豪榜,而寫書的收入只占他全部收入的10%而已。投資讓他富有。“我沒有很多錢,但我的錢已經夠到我不會被收買了。其實我對錢的要求很簡單。只是不要有人愿意給你100萬,就把你買走。現在拿5個億可以把我買走了。”他說完大笑。在當前的商業社會,要保持思想獨立,就要保持財務獨立,這樣才不會被政府、企業家、民眾收買。

“知名學者表達的底線在哪里?”

“還是做好本職工作。我主要通過書與授課表達,書有新聞出版署審核,講座若轉為視頻傳播也會審核。”“知名也是別人給的,其實有一定影響力后,更多的考慮是這句話會不會傷害到別人。”

中國早期的商業文明非常發達,但后來,特別是14世紀以后,處于長期停滯階段。中國的知識分子早期恥于言商,君子不言商不言利,義利是背離的。中國商業的發展一直非常模糊,沒有人去梳理。吳曉波說,到了今天這個階段,中國人處于一個完全商業的社會,如果對歷史不了解,如何走向未來呢?

其實作者到后來都是在為自己寫作。當到了一定年齡,人最寶貴的其實是時間,你肯花很多時間專注在一件事情上,證明它很重要。當寫完《激蕩30年》后,好奇心讓他去寫前面的100年,寫完后仍覺得沒寫清楚,就再往前寫。寫《浩蕩2000年》,吳曉波想用一種通俗的方式梳理中國2000多年的商業歷史。三部曲前后創作出版用去了8年時間,在吳曉波看來,這就是他的工作。

吳曉波將自己的寫作作為一種有節奏感的工作。從現在到2016年,今后每年將會出哪本書,他早已經規劃好。這種規劃可以讓他同時做幾本書的研究,對于非虛構類作品而言,一本書一般需要經歷2—3年的研究周期,這種規劃保證了出書的節奏感。

如果將一個人的成長放到一定寬度中去看,你會發現,職業性的作者都是類型化的作者,他的寫作會在一個軌道上行走。吳曉波寫企業史的文字有明顯風格,節奏感的寫作方式早已讓他成為企業史領域的寫作專家。于是很容易理解,當吳曉波寫《吳敬璉傳》時,他已經寫完激蕩30年與跌蕩100年,他清楚中國的經濟變革史,采訪的3個月時間里,更多的是將事情與問題提出來,詢問對方的態度,不需要從頭問起。

當你很清楚你將要做的事情時,你會在很短時間內屏蔽掉周圍的各種誘惑。但是作品會越來越專業,不一定很暢銷。而暢銷和作品的價值是不對等的。有些書在1年來可以賣100多萬冊,5年后就不會再印了。5年前的《激蕩三十年》至今仍在重印,衡量一本書的好壞可能并不在當時的銷量,而在于其重印的時間長度。

規劃性有節奏感的工作帶來的另一好處在于,對于作者而言,你知道你未來3年做的事情,這樣不會感到焦慮,選題很重要。其實對于任何作者而言,新的突破點或者新的選題都是最困擾的東西。“你看武俠小說里,一個人功夫修成以后,如何檢驗這個人好在哪呢?最終是看他能殺掉誰。他殺了一個江湖認為武功排在第一位的人,那么他就是第一。他如果殺掉第8位的人,那他就是第8位。所以選題很重要,那個人就是選題。作者寫到后期,最大的困擾是你有滿身的功夫但不知道去殺誰。很多時候他沒人可殺,他找不到那個選題。藍獅子有200多個簽約作者,很多人比我才華高很多,20多歲就能寫出很好的東西,可是當他30多歲時他還處在那個狀態,除了不努力以外,關鍵問題是他找不到那個殺的人。這很重要。而相對于虛構類寫作,非虛構寫作在寫作過程中不焦慮。就像他拿了把刀等著那個要殺的人,到那個人面前就可以了,這種寫作更有邏輯感,邏輯到了一定點上,就需要有一本書。”吳曉波說。

10多年前吳曉波找到了《大敗局》,2000年之前很少人寫失敗,大家都在講發展,直至亞洲金融危機,很多企業倒閉。此時吳曉波在新華社當了10年記者,走遍了中國的每一寸土地,已經成為中國第一批財經專欄作家,正在實現著他所向往的“凱恩斯”生活。一個講述中國企業失敗的話題,從媒體約稿的一篇專欄文章“中國的泰坦尼克現象”,到一本代表作品,《大敗局》見證了吳曉波多年的積累,至今仍在不斷重印。

長期從事公司研究的吳曉波把公司看成一個生物體,他覺得公司就跟人一樣,它在不斷成長的過程中會做對的事情也會犯錯誤,他發現,同樣的生物體在同樣的環境下會做不同的事情,差異性就會出現。企業在不同的生命周期里會有不同的生命體征,所以不同的企業處在不同的發展階段中,它可能犯的錯誤或者表現出來的特征是不一樣的。

寫完《大敗局》之后,便是吳曉波一直尋找努力方向的過程,大概也是他開始希望停止焦慮合理規劃寫作的開始。

2004年在哈佛大學作為訪問學者的吳曉波,看到周圍的外國人都在談論中國企業,可是大家對中國一點都不了解,而即將到來的2008年,中國改革開放第30年,中國的GDP可能會超過德國,排在世界第3位,吳曉波突然感覺到,一本講述中國經濟發展30年的書應該是一個非常好的題材。

對于吳曉波而言,作品成功的偶然性中帶著更多的必然性。正如他自己所言,一年一部作品,將寫作當成職業,也是給自己一個不會懈怠的理由。

以書會友,快意人生,吳曉波在房價很高的西湖邊為喜歡書的人開了一家書店,有時他也會在自己投資的位于千島湖的楊梅半島上寫書與采摘楊梅,浪漫情懷油然可見。可是,吳曉波嚴肅地說“我一點都不浪漫,我從來不浪漫的”,他解釋道,開書店只是覺得藍獅子需要這樣一個窗口展示自己的書,而楊梅半島主要是因為他10多年前判斷土地很值錢,有投資的價值,“結果土地真的很值錢。”吳曉波笑著說。這位文人不完全依靠文化作品而富有,情懷也被理智左右。

回到那個最初的問題,如果多年前的書沒有相應的碼洋數,他還會感覺到自己的成功嗎?在吳曉波看來,全世界文化的發展都不只是國家文化的發展,像中國市場經濟的國家文化的發展需要依賴于民間的力量。文人的作品與物質收獲的問題可能在10多年前還是問題,但是在今天的中國,2012年的這個社會,一個人很有才,很好的作家或者很好的藝術家,他還過著貧困的生活,這是不可能發生的事情。除非他拒絕。對于做藝術的人,錢不是目的,而是結果,他走到那,物質自然在那等著他。

我趕著北京漫天的大雪去單位校稿,車里大聲放著搖滾,感性的我發覺周圍的雪花也在跟著跳躍,因為采訪中涉及到吳曉波理想生活的關系,外文老片里衣冠楚楚的名人鏡頭呼啦啦全部閃現,聯想起吳曉波某篇短文中寫到帶著太太去日本3天的浪漫櫻花之旅與他不浪漫的自稱,莫非,看到櫻花時,他會去想為什么日本是種植櫻花最好的地方?種植櫻花最好的氣候有哪些參數?櫻花背后有哪些傳統?在楊梅半島種植櫻花會帶來怎樣的效果?吳曉波將新聞學與經濟學做了很好的結合,為西裝點綴了更多嚴肅色彩,這是出于偉大的理性嗎?還是處女座的狡黠?

吳曉波

著名財經作家,“藍獅子”財經圖書出版人,上海交通大學、暨南大學EMBA課程教授,常年從事公司研究。2009年被《南方人物周刊》評為年度“中國青年領袖”。

主要出版著作有

《浩蕩兩千年:中國企業公元前7世紀—1869年》(最新作品)

《激蕩三十年:中國企業1978-2008》

《跌蕩一百年:中國企業1870-1977》

《吳敬璉傳:一個中國經濟學家的肖像》

《大敗局》

《大敗局Ⅱ》

其中《激蕩三十年》被評為“2007年度中國最佳商業圖書”、“2008年《新周刊》新銳榜之年度圖書”,《跌蕩一百年》被中國圖書評論學會評為“2009年度十大圖書”,《大敗局》被評為“影響中國商業界的二十本書”之一。