風扇車的年代疑案

史曉雷

宋代詩人梅堯臣有首詩是這樣寫的:“田扇非團扇,每來場圃見。因風吹糠籺,編竹破筠箭。任從高下手,不為暄寒變。去粗而得精,持之莫肯倦。”

這首詩描寫的是一種農具——飏扇,也叫風扇車或者扇車,是我國古代農家使用的清選工具,也即利用手搖產生的風力把糧食籽粒與糠秕分開的一種農具。

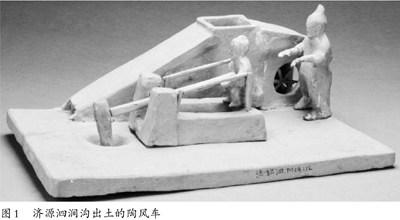

考古發掘的資料顯示,我國早在西漢已經出現了風扇車,其中河南濟源泗澗溝出土的一具西漢晚期的風扇車陶模(圖1),非常逼真地展現了當時農家利用風扇車加工糧食的場景。在風扇車的前面是一具踏碓,它是利用杠桿原理進行脫粒的農具。脫粒后的糧食就要倒入風扇車頂部的高檻,然后利用手搖風輪產生風力進行清選,籽粒會落在高檻的下方,糠秕被吹到風扇車的左方出口處。在當時,這可是一種非常高效的清選工具。

從濟源出土的這具風扇車可以看出,其高檻與箱體一體,鼓風處半封閉(后側呈敞開狀),有近似梯形的箱體,出風口在斜坡的前下端(比較小),高檻在頂部,出糧口在傾糧口正下方的內側。不可否認,這種形制的風扇車有一定缺點,就是手搖風輪的中心軸位置較低,而且糠秕出口處風口較小,不利于及時吹出糠秕,因此漢代又發展出了另一種更為常用的方柜形扇車。圖2左后方是洛陽出土的一具方柜形陶風扇車。它與濟源風扇車的不同之處在于,它擁有一個高出箱體的高檻,風輪中心軸的位置較高,這些改變都有利于清選,但是糠秕的出風口方向是在高檻下方的內側而不是右側,這同樣不利于風的流通。此外,鼓風處上方處于敞開狀態,不容易集中氣流,這也制約了鼓風的效果。

圖3是2009年筆者在湖南岳陽拍攝的如今仍在使用的風扇車。它與漢代風扇車的最大區別有兩點:首先是具有了圓筒狀的鼓風機構,其次是高檻下的出糧口不是一個,而是兩個:前端一個、底部一個。圓筒狀鼓風機構的出現是風扇車技術發展史的一個突破,因為如果是敞開的風輪,風力則無法集中;如果是方形的鼓風機構,鼓風時會在角落處形成渦流而造成阻滯。圓筒狀鼓風機構同時避免了這兩個缺憾。風扇車上的這種結構是何時出現的呢?

過去學界一直認為明末才出現,因為成書于1637年的《天工開物》繪有一具帶有圓筒狀鼓風機構的風扇車。可是最近筆者發現明代《顧氏畫譜》收錄有杜堇的一幅畫稿(圖4),其中就有一具帶有圓筒狀鼓風機構的風扇車。杜堇的藝術活動期在15世紀下半葉,這樣便可以把之前學界認為的出現這種風扇車的年代提前100多年。杜堇的這幅畫,不僅清楚地顯示了圓筒狀鼓風機構,而且在風扇車的下方放置有兩個簸籮(不包括左邊那個)。這兩個簸籮一前一后,正好對應風扇車底部前后兩個出糧口,從而說明了當時風扇車已經實現了三級清選,即沉實的籽粒、較好的籽粒與糠秕的分離。杜堇哪里會想到,他當年創作的一幅畫稿,竟然成了我國風扇車關鍵技術出現的確證資料。技術史的“疑案”竟被古畫破解,歷史之玄妙遠超出我們的想象。

【責任編輯】張小萌