民營企業總部外遷現象及動因研究

林必越 丁良水

摘要:在梳理中外相關研究文獻的基礎上,通過對福建泉州的民營企業進行問卷調查和深度訪談,本文對總部外遷的現象做了統計性的描述,分析了總部外遷的主要動因,認為城市環境和城市品位、政策與政務、市場環境和品牌、人才和技術、投融資條件以及管理與創新是影響民營企業總部外遷的主要因素。因此,地方政府應該致力于提供民企發展壯大所需的經營環境和各種資源條件,把民企總部外遷轉化為提升本地產業經營環境的機遇。

關鍵詞:民營企業;總部外遷;動因;泉州

中圖分類號:F276.5文獻標識碼:A

我國民營企業經過30多年的發展,經歷了小作坊式的家庭工廠、鄉鎮小企業到規模化企業的成長積淀,到今天的產業集群規模優勢和企業品牌的市場地位,民營經濟已成為我國經濟發展的主力軍。泉州市的民營經濟也取得令人矚目的成就,截至2010年底,泉州共有民營企業4.33萬家,其中民營工業企業2.43萬家;同期全市規模以上工業企業數量為5187家,其中民營工業企業3025家,民企占比為58.3%,2010年實現工業總產值2439.02億元。隨著全社會經濟結構的調整提升和發展方式的轉變,泉州民營企業暴露出越來越多的問題,特別是對經營環境的不適之癥日顯突出。

作為民營企業,發展提升和創造最大的利潤始終是企業的終極追求;經過多年的發展和積累,為了應對內外部環境條件的變化,實現可持續性發展,需要尋求與自身發展相匹配的環境和空間。基于對城市環境、信息與技術、人才與資本、財稅政策與融資環境、品牌與文化建設的需求,近年來泉州不斷出現民營企業總部外遷,特別是一些大型民營企業和上市民營公司,總部外遷現象尤為突出。本文試圖通過企業問卷和實地調查,了解泉州民營企業總部外遷的現象和特征,通過剖析泉州民營企業總部外遷的動因,結合泉州民營經濟發展現狀和企業經營環境分析,研究民營企業經營的環境影響因素,為相關職能部門和企業經營者提供有益的對策參考。

一、相關理論綜述

(一)企業總部的相關理論

Chandler(1962)最早將企業總部定義為:負責整個企業集團的長期規劃、重大計劃評估與協調整合的組織;認為企業總部的管理作用體現在對現有業務組合的匹配上[1]。Williamson(1975)認為企業總部有兩大類:控股公司中負責衡量各利潤中心的機構和多元業務公司中負責促進協同作用的機構[2]。Michael·Porter(1987)從戰略角度提出了企業總部的三項職能:重組、轉移技術和共享活動[3];類似的觀點有安德魯C等(2000)認為企業總部承擔協同效應管理者的角色并創造企業價值[4]。其他觀點還有YoungD.(2000)認為企業總部承擔服務職能[5],倫蒂亞茲(2002)認為企業總部承擔財務管理職能[6]。

國內對企業總部研究起步相對較晚,比較有代表性的觀點是趙弘(2004)認為企業總部是企業正常營運的中樞神經,是企業的大腦和心臟,是整個企業的標志;它具有五項主要職能:戰略決策、資源配置、資本運營、業績管理、外部公關[7]。史忠良、沈紅兵(2005)認為企業總部是現代大型公司一個相對獨立的層次,一般不直接參與下屬單位的生產、經營活動,主要職能是戰略規劃和實施、交易協調和資源配置[8]。葉廣宇、陳靜玲、藍海林(2010)通過對中國轉型期經濟所作的研究,認為企業總部形成過程和類型對其價值創造具有實質性影響,歸納出五種類型的企業總部:業務多元化企業總部、區域多元化企業總部、多個單體企業委托管理的企業總部、政府職能轉變的企業總部、合并重組的企業總部。

總第428期林必越:民營企業總部外遷現象及動因研究····商業研究2012/12(二)企業總部外遷的相關理論

企業總部外遷作為企業重要的戰略決策行為,已經引起社會各方面的關注。對于企業總部外遷定義理論界和企業界尚未有一致的準確界定,在企業總部外遷的相關研究中,企業總部外遷多是作為一個既定概念存在。有些學者把企業總部遷移定位在了企業的跨國遷移,等同于企業國際化;一部分學者則把企業總部遷移定位在企業總部國內跨地區遷移,這是我國學術界的主流觀點,目前絕大多數的國內企業總部外遷是跨地區遷移,包括跨地市、跨省市兩種方式。文艷、趙奉軍(2003)從經濟學角度分析企業總部外遷的動因及對社會經濟的影響,認為總部外遷是企業進一步發展的所需要素的改變,地區間政策差異和外部市場環境等是總部外遷的動因[9]。白云濤、郭菊娥和席酉民(2007)認為企業所有者或者最大股東的經營理念和管理經驗直接左右企業總部外遷的戰略決策。浙江省個體民營企業協會秘書長潘立生也認為企業總部外遷應當是跨市(地級市)和跨省遷移,他的觀點得到了眾多浙江學者的認同。

綜合以上,本文基本認同以下觀點:企業遷移是指企業的價值鏈活動中的全部或部分活動進行跨地級市及以上行政區域轉移的經濟現象,也就是企業的一個業務活動或多個業務活動從某一地區移到另外一個地區。企業總部遷移就是企業總部在和生產加工基地分離的基礎上,遷往另一個區域的行為。

(三)企業總部外遷的表現形式

企業總部外遷按其遷移行為可分為兩個階段:遷移規劃階段、實施及調整階段。企業總部遷移規劃階段是指通過對企業內外部環境的分析,企業根據自身發展戰略目標的需要,對企業總部外遷所涉及的一系列問題做出戰略決策的過程,包括企業是否需要企業總部外遷、企業總部遷往何處、總部遷出條件是否具備,以及外遷具體實施計劃等。企業總部外遷的第二個階段是實施及調整階段,這個階段主要任務是根據遷移計劃實施企業總部遷移并根據環境的變化對企業總部遷移做出調整,同時這個階段另一個重要任務是實施企業本地化,使企業盡快融入遷入地,確保企業平穩過渡。根據不同的企業性質和經營環境,在對資源與經營條件需求的前提下,總部外遷表現形式上有總部整體外遷、營銷總部外遷、研發總部外遷、行政總部外遷等。

二、案例分析:泉州民營企業總部外遷現象

(一)泉州民營企業發展概況

作為福建民營經濟發祥地的泉州,在改革開放之前,當地就有小型民營工廠從事服裝輕工產品等生產,是國內最早的民營經濟發育萌芽之地。經過30多年的發展,以民營經濟為主力的泉州經濟已成為福建省經濟最強地級市,連續10多年占據了全省經濟總量第一位寶座。在2010年評出的全國百佳產業集群中,福建省占了6個,其中泉州就擁有了2個,分別是晉江市“中國休閑運動鞋產業集群”和石獅市“中國休閑運動服裝產業集群”,造就了許多聞名全國乃至世界的品牌。

1.民營經濟萌芽階段(改革開放-20世紀80年代末)。20世紀70年代末的改革開放,使得富有經濟頭腦的泉州人利用僑鄉特有的“閑錢、閑人、閑房”,從家庭小作坊開始了草根工業的發端。當地的民辦小企業主要生產服裝鞋帽等民生用品,其產品在出口外銷的同時也往內地市場擴展。在對外經濟交流合作的過程中,小作坊漸漸成長起來,晉江石獅一帶出現了“家家辦廠、村村冒煙”、商賈云集的繁榮景象。晉江和石獅成為當時中國民營經濟三大搖籃中的兩個,是全國矚目的鄉鎮企業領軍之地。

2.品牌之都崛起和發展階段(20世紀90年代初-至本世紀初)。經過10多年的民營經濟發展積累,民營企業逐漸成為泉州經濟發展的主力軍,在眾多的民營企業中,一些有實力的大企業脫穎而出,民營企業深入到各個地方和行業,泉州市涌現出了許多全國聞名的品牌,民營企業把鞋服、石材、水暖、建陶、食品等產業帶上了一個輝煌的通道。國內外大量的訂單使得泉州民營企業蓬勃發展,同時涌現出許多著名的運動鞋服及輕工產品品牌。

3.產業集群形成和發展階段。泉州民營企業在快速發展過程中,迅速形成了一系列的產業集群。泉州擁有上下游配套較為齊全的鞋服產業鏈和供應鏈,產業集群為民營企業的進一步壯大提供了更為廣闊和優越的外部經營環境與條件。同時形成了全國最大的樹脂工藝品產業集群、最為完整的石材產業集群。1998年,國內第一家民企股票“恒安國際”正式在香港聯交所掛牌,蠟筆小新、鴻星爾克、九牧王、七匹狼等越來越多的泉州民營企業登陸境內外證券交易市場。

(二)泉州民營企業總部外遷現狀

1.民營企業總部外遷背景。泉州民營企業在快速發展壯大的過程中,也逐漸出現了許多問題,諸如高端人才和技術的缺乏、信息獲取和交流的不便、市場便捷性和對外融合的滯后、融資條件的艱難、土地資源的稀缺等都制約了泉州民營企業的進一步擴張和發展。在全球化背景下,企業的競爭力受到極大的挑戰和削弱,許多民營企業為了繼續生存發展,開始了包括總部外遷在內的各類企業遷移行動,目的是尋求更為優越的經營和發展環境條件與資源。總部外遷的目的地除了上海、北京外,主要集中在廈門。

2.民營企業總部外遷概況。相對于泉州,廈門特區經過30年的建設,在城市環境、人才和技術平臺、信息和市場便捷、物流供應鏈等方面存在明顯的優勢,特別近年來廈門大力推進發展總部經濟,在城市軟硬環境和條件上都有跨越式的發展。目前在廈門觀音山總部商務區內,密布著30多棟企業總部大樓,來自泉州的民企就達28棟之多。與廈門在觀音山一帶“狂飆突進”大手筆建設總部經濟區相比,泉州的總部經濟區建設卻顯得遲緩,泉州已經漸漸無法滿足高端民企在人才、技術、信息等高級生產要素上的需求,基于企業發展戰略角度來看,企業向外尋找更好環境和空間是發展趨勢。雖然泉州也在市區周邊的南江、東海、城東規劃了3個總部經濟區,但實質進展緩慢,無法吸引并留住本地企業總部入駐;同時以運動鞋類、服裝類、包袋類、玩具類等輕工制造業為代表的企業由于用地和用工的制約,也紛紛將企業生產基地外遷到江西、三明、漳州等地,“外遷活動”已經愈演愈烈,使泉州區域民營經濟呈現出產業集群集體外遷的風險。

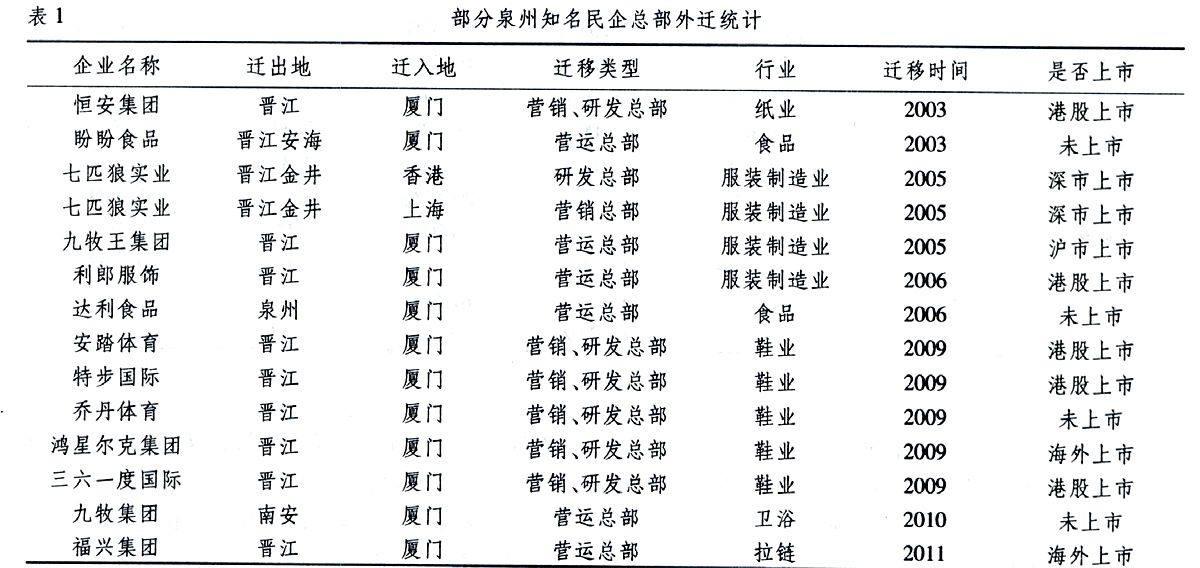

3.民營企業總部外遷特征。泉州民營企業總部外遷的主要遷入地為廈門、上海、北京,主要是考慮到遷入城市環境、人文背景、人才和技術的獲得性、信息和市場的便利性、政策環境等,特別是廈門,與泉州緊緊比鄰,擁有獨特的地緣優勢和區位優勢、完善的城市軟硬設施,成為泉州民營企業總部遷入的首選地,尤其以晉江的鞋服、食品等輕工行業為代表,掀起了一波又一波的總部外遷風潮。從表1可以看出泉州民營企業總部外遷的都是行業的領頭羊,顯示總部外遷的企業主要集中在鞋類、服裝、食品、衛浴等制造業。而泉州民營企業主要集中在制造業,并且是以勞動密集型為主的輕工制造業。由于泉州本地原材料資源和勞動力都很缺乏,從內地引進的大量廉價勞動力在泉州民營企業原始積累過程中起了很大的作用。相對于技術密集型和資本密集型企業,勞動密集型企業經過資本原始積累之后,企業的發展必然需要向更高的產業層次升級,其對資源需求的輕重緩急發生了很大的轉變,從原材料、勞動力等普通資源向人才、技術、信息、經營環境等高端資源轉變。基于此,泉州民營企業在經過階段性的發展壯大后,本地資源及環境條件已無法滿足企業發展提升的需要。為了企業的長遠發展和長期競爭力培育的需要,通過總部外遷以尋求更高級資源的企業多數集中在制造業,這是產業升級轉型的必然選擇。

三、泉州民營企業總部外遷動因

泉州民營企業總部遷移現象較早出現在20世紀90年代中期,進入21世紀泉州眾多企業加入到總部遷移行列,特別是一些上市的大企業如恒安集團、七匹狼、特步等,形成了一股民營企業總部遷都潮。這說明企業總部外遷行為是民營企業發展到一定階段的經濟現象,它的形成和發展是與企業尋求進一步發展所需資源要素緊密相連的。民營企業總部外遷的動因有很多方面,包括對經營環境、資源要素獲得、區域財稅政策、市場信息和技術獲取等。由于企業發展的不同階段對經營資源尋求是不同的,而基于資源的稀缺性分布的不平衡性,使得民營企業為了突破發展瓶頸需要重新選擇總部駐地,以獲取所需的關鍵資源要素。

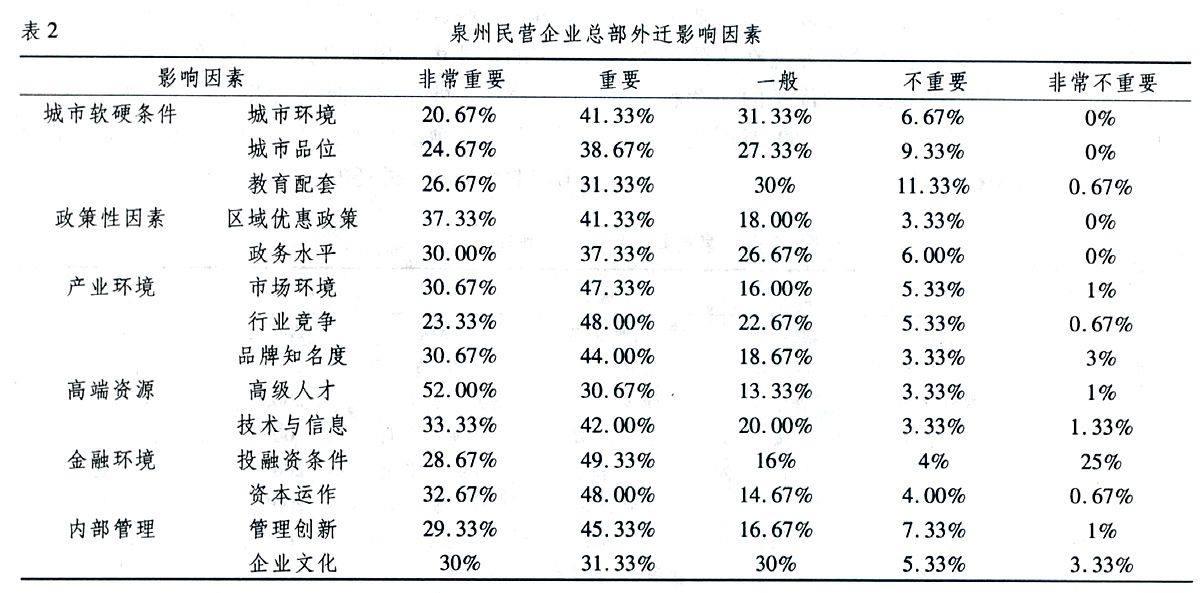

本文通過對泉州出現總部外遷的民營企業進行問卷調查和訪談,共設計了26個問題,對泉州民營企業總部外遷的主要動因進行調查,調查對象為泉州民營企業經營管理者與業內人士。本次調查共發送問卷321份,回收有效問卷150份,問卷回收合格率為46.73%。本文將相關問卷結果進行篩選,歸納出以下主要影響泉州民營企業總部外遷的動因,分析和研究其影響的程度。